英文名称 :respiratory muscle fatigue

20世纪初,已有学者注意到呼吸肌肉功能异常与通气功能不全的关系,直到1977年,Roussos和Macklem用附加吸气阻力法才首次直接测定了人体的膈肌疲劳。1988年美国心肺和血液研究会对呼吸肌疲劳(respiratory muscle fatigue)定义:指肌肉在负荷下活动而导致其产生力量和(或)速度的能力下降,这种能力的下降可通过休息而恢复。呼吸疲劳不同于呼吸肌无力(muscle weakness),后者在呼吸肌负荷正常时已发生收缩无力,力的产生固定地减少,休息不可使之逆转。但是,无力的呼吸肌更易于发生疲劳。

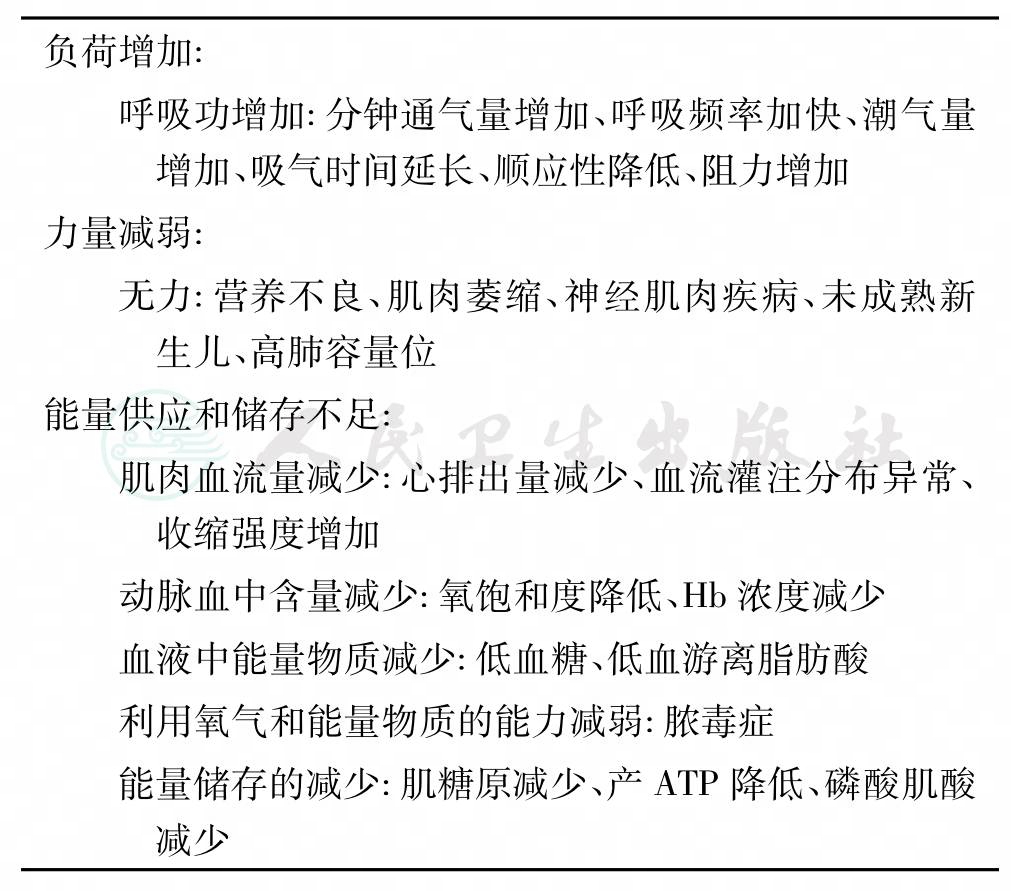

呼吸肌收缩发生及其产生的力量与很多因素有关,包括:中枢神经系统、外周神经、神经肌肉偶联和呼吸肌肉及其肌纤维的肌动蛋白和肌球蛋白,任何一部分异常均可导致驱动-肌力-负荷的失衡。呼吸肌疲劳主要见于呼吸系统疾病,也可见于其他系统疾病及全身性病理过程(表1)。

表1 吸气肌疲劳的常见因素

(一)呼吸神经肌肉功能下降

呼吸中枢的损害和外周神经传导障碍,引起中枢驱动绝对不足;疲劳的肌肉需要更高的中枢驱动才能产生相应的力,如COPD急性加重时,吸气肌负荷加大,需要增加膈肌的主动驱动,此时中枢驱动发生相对不足,但是,呼吸肌疲劳时可反射性抑制中枢驱动,这可能是一种保护性机制,避免过度疲劳引起的肌肉损伤。当发生神经肌肉疾病时,呼吸肌的功能下降,呼吸肌疲劳更容易发生,如重症肌无力由于运动终板的病变引起神经-肌肉传导障碍。

(二)呼吸肌力量和耐力减弱

1.呼吸肌力量减弱

呼吸肌的力量受年龄、性别及肌肉内在因素的影响。呼吸肌力量减弱的发生机制如下:

(1)肌纤维变化

肌纤维结构变化包括肌肉质量减少或萎缩、肌原纤维结构破坏、肌纤维变形坏死、肌浆中出现脂褐素或脂质空泡增加、线粒体量的变化或出现局灶性膜破坏的异常小线粒体等。这些结构性变化可减弱肌力而导致呼吸肌疲劳。关于膈肌,各种原因均可使吸气肌质量减少,从而导致最大收缩力量减弱;膈肌负荷长时间增加时,肌纤维的肌球蛋白从具有高ATP酶活性的快肌型转变为具有低ATP酶活性的慢肌型。肋间外肌变化与膈肌可能不一样,没有无纤维类型间比例改变或表现为Ⅱ型纤维的比例增高。当慢收缩纤维增加时,耐力增加,对低频疲劳相对耐受,有代偿作用,但其产生的力较小,由于同时存在快收缩纤维的萎缩及其数量的减少,两者必然导致肌肉最大收缩力下降,当呼吸功进一步增加时,吸气肌可发生疲劳;当快收缩纤维比例增加时,肌肉收缩产生的力增加,有利于呼吸急促时呼吸做功增加,此时主要是快肌参与呼吸活动,但因快收缩纤维(Ⅱ型纤维)容易出现疲劳,当不能继续维持足够的收缩力时,也发生肌肉疲劳。

能引起肌纤维结构改变的常见原因有:营养不良、长期超负荷呼吸、低氧血症、机械通气和激素等药物。

营养不良(malnutrition)可导致呼吸肌力量和耐力的降低,补充营养可部分逆转患者的吸气肌功能。短期营养不良可引起各类型纤维的萎缩;长期营养不良可导致呼吸肌的消耗,膈肌质量减少,其中快肌纤维质量减少更明显,快纤维不但萎缩,且部分转为慢肌纤维,结果ⅡB型的比例减少,而Ⅰ型和ⅡA型纤维的比例则相对增加,最后导致收缩力量减弱。

长期呼吸功超负荷的患者,其膈肌Ⅰ型MHC(慢收缩慢疲劳纤维肌球蛋白重链)增加而Ⅱ型MHC(快收缩纤维肌球蛋白重链)减少。例如COPD患者膈肌肌肉质量减少,其肌纤维类型变化则报道不一:①有报道MHC-Ⅰ型纤维的比例增加,Ⅱ型纤维减少,慢肌的肌球蛋白轻链、肌钙蛋白、肌球蛋白含量增加,线粒体含量增加,ATP消耗相对少,抗疲劳增强,被认为有适应性意义;②有报道Ⅰ型纤维比例减少和Ⅱ型增加;③有报道中重度患者Ⅰ、ⅡA型纤维萎缩,但无相对比例变化,只有严重时才出现Ⅱ型转为Ⅰ型;④有报道严重COPD患者表达胚胎型MHC同工型者。

持续机械通气可导致呼吸肌失用性萎缩,吸气肌最早出现,尤其是膈肌,当停止呼吸机辅助通气、开始自主呼吸时,已经发生萎缩的膈肌易发生疲劳,最后导致撤机困难。机械通气也会导致肌纤维MHC同工型变化。大鼠实验显示机械通气少于48小时,膈肌Ⅰ、Ⅱ型纤维均变小,尤以Ⅱ型萎缩的程度更明显,ⅡA、ⅡB肌球蛋白转录减少;机械通气2~4天则出现同一纤维内慢、快MHC混杂,Ⅰ型转为Ⅱ型,使Ⅰ型纤维减少。慢收缩Ⅰ型纤维产生的力量比快收缩Ⅱ型纤维产生的力量小,因此,短期机械通气后(少于48小时)最大膈肌力量减少。

间断低氧膈肌可出现适应性反应,但严重低氧持续几小时便可损伤呼吸肌,有人提出COPD患者膈肌的快肌增加、慢肌减少,其部分原因是慢性低氧血症。长期大量应用糖皮质激素也可引起肌纤维萎缩坏死,收缩力减弱,影响的肌纤维主要是快肌,Ⅱ型纤维合成减少、分解增加,快肌转为表达慢纤维MHC同工型。甲状腺素有促Ⅱ型MHC表达的作用,甲状腺功能低下时,Ⅰ型MHC的表达增加而ⅡA型减少。

此外,影响肌纤维变化的因素尚有:促肌原纤维合成因子和调节肌肉生成的转录因子,前者包括胰岛素样生长因子(IGFs)和睾酮等,后者包括肌生成决定因子(myogenic determination factor,MyoD)和成肌素(myogenin)等。近年有人提出促炎性细胞因子(如TNF-α)、活性氧(reactive oxygen species,ROS)、泛素-蛋白酶体系统等也参与肌纤维变化的作用。

(2)吸气肌做功效率降低

肌肉做功效率是完成机械功与消耗能量之比。它与能量需求呈负相关,是影响能量需求的一个重要因素。肺过度充气可使吸气肌做功效率降低,吸气负荷增加也降低呼吸肌做功效率。肺过度充气见于肺弹性回缩力丧失(如肺气肿)或小气道阻力增高所致的动力性肺过度充气。此时胸廓的形状和几何学特征发生变化,呼气末肺容积增大,Pi(平均吸气压)/Pimax(最大吸气压)临界值增大,因而完成同样的潮气量所需要的呼吸功增大。肺过度充气时降低呼吸肌做功效率的机制:①膈肌低平,膈肌纤维肌节变短,在小于最适长度下工作,收缩力减小;②可能出现等长收缩,耗能而不做功;③膈肌的几何变形,其曲率半径趋于无穷大,根据Laplace定律P=2T/R,此时膈肌张力变化不能有效地转换为压力变化,因此要获得适量的肺泡通气便需要做更大的功;④正常膈肌收缩时,增高的负压经与胸侧壁紧贴的肋膈区带传递给肋骨支架,有利于胸廓的扩张。肺过度充气时,膈肌低平,与胸侧壁紧贴的肋膈区带减少,膈肌收缩对胸廓扩张的作用便减小;⑤过度充气改变了膈肌的肋纤维和脚纤维的空间定位,使他们呈串联排列而与胸壁垂直,因此吸气时其收缩可能导致下部肋弓的反常性内向移动;⑥吸气性肋间肌或辅助肌也处于长度、张力和几何特性的不利状态。上述诸因素导致呼吸肌效率降低,力量减弱,要求增加做功,能量需求增加,而能量供应却又因呼吸肌的持续收缩致血流供应减少而受限制,使呼吸肌更易于发生疲劳。

(3)其他

低镁或高镁、低钾、低磷、低钙和呼吸性或代谢性酸中毒等也减弱肌力,导致呼吸肌疲劳。电解质紊乱可影响膜电位、动作电位的扩布速度,膜除极程度又影响肌浆网钙的释放;细胞内H+水平增高可增加Ca2+与肌浆网结合而使钙不易释放,因此影响肌纤维兴奋性和(或)兴奋-收缩偶联,从而减弱肌力,导致发生疲劳。

2.呼吸肌耐力变化

呼吸肌耐力受肌纤维的组成、做功大小、能量供给等影响。做功大小主要取决于其收缩力量和收缩持续时间,所以通常用肌张力-时间指数(tension-time index,TT)反映全部吸气肌的耐力;TTdi(膈肌张力-时间指数)反映膈肌耐力。

在有吸气阻力负荷存在的情况下,吸气时跨膈压越大,持续时间越长,即TTdi越大,发生疲劳的可能性就越大。在平静情况下呼吸,COPD患者的 TTdi比正常人高 2~4倍(0.40~0.80),如存在气道炎症时,气道阻力增大,为克服阻力就需要增加Pdi,使TTdi进一步增大,结果是膈肌的耐力降低,耐受时间缩短,一旦超过膈肌疲劳阈值就可引起膈肌疲劳。休息时,稳定期COPD患者的膈神经冲动频率明显增高,约为健康人的两倍,提示有更多的膈肌纤维参加呼吸活动,尽管负荷增大,但由于更多吸气肌参与呼吸活动、呼吸肌出现重构和Ti/Ttot(吸气占呼吸周期比例)缩短,呼吸肌的耐力增加,这对于COPD患者有适应意义。肌肉组织重构包括:肌节长度变短、毛细血管增多、活动时呼吸肌血流增加和各型肌纤维的横切面积减少,缩短了氧从毛细血管弥散至细胞质和线粒体的距离;线粒体容积密度增加和氧化酶增加,提高了线粒体的氧化能力;膈肌的抗疲劳Ⅰ型纤维比例增加,而疲劳敏感的ⅡB型纤维减少。

引起呼吸肌功能和结构损伤的因素可诱导呼吸肌适应性地修复,当吸气负荷增加时,辅助呼吸肌也参与呼吸活动及其适应性的肥大,有可能使损伤和适应性改变保持在一个脆弱的平衡,此时呼吸肌对损伤因素敏感,当适应性改变不足以代偿呼吸肌的力量及其耐力时,呼吸肌将出现疲劳。

(三)呼吸功增加

完成呼吸运动需克服阻力做功,呼吸功是决定能量需求的一个重要因素,它与吸气肌收缩产生的平均吸气压(Pi)、分钟通气量(VE)、吸气时间与呼吸周期总时间之比(inspiratory duty cycle,Ti/Ttot)以及平均吸气流速(VT/TI)等成正比。例如,当肺和胸廓的弹性阻力增加或气道阻力增加时;或当运动、发热、脓毒症时;或当无效腔通气增加时,呼吸肌的做功增加,能量需求增加,可能引起呼吸肌疲劳。

(四)能量供应不足

决定能量供应的因素有肌肉的血流量、动脉血氧含量、血中能量代谢底物浓度和肌肉生成及利用能量的能力。血流量主要取决于灌注压和血管阻力。心源性或败血症休克时和呼吸肌持续而强烈收缩时(如严重哮喘),使总的血流量不能满足需要。血红蛋白浓度和氧饱和度降低将影响有氧氧化功能。肌肉功能障碍,不能有效地产生、储存和利用能量(如败血症或氰化物中毒),同时由于供氧不足和极度营养不良所致的代谢底物不足,氧化磷酸化脱偶联、能量生成不足,最后促发呼吸肌疲劳。

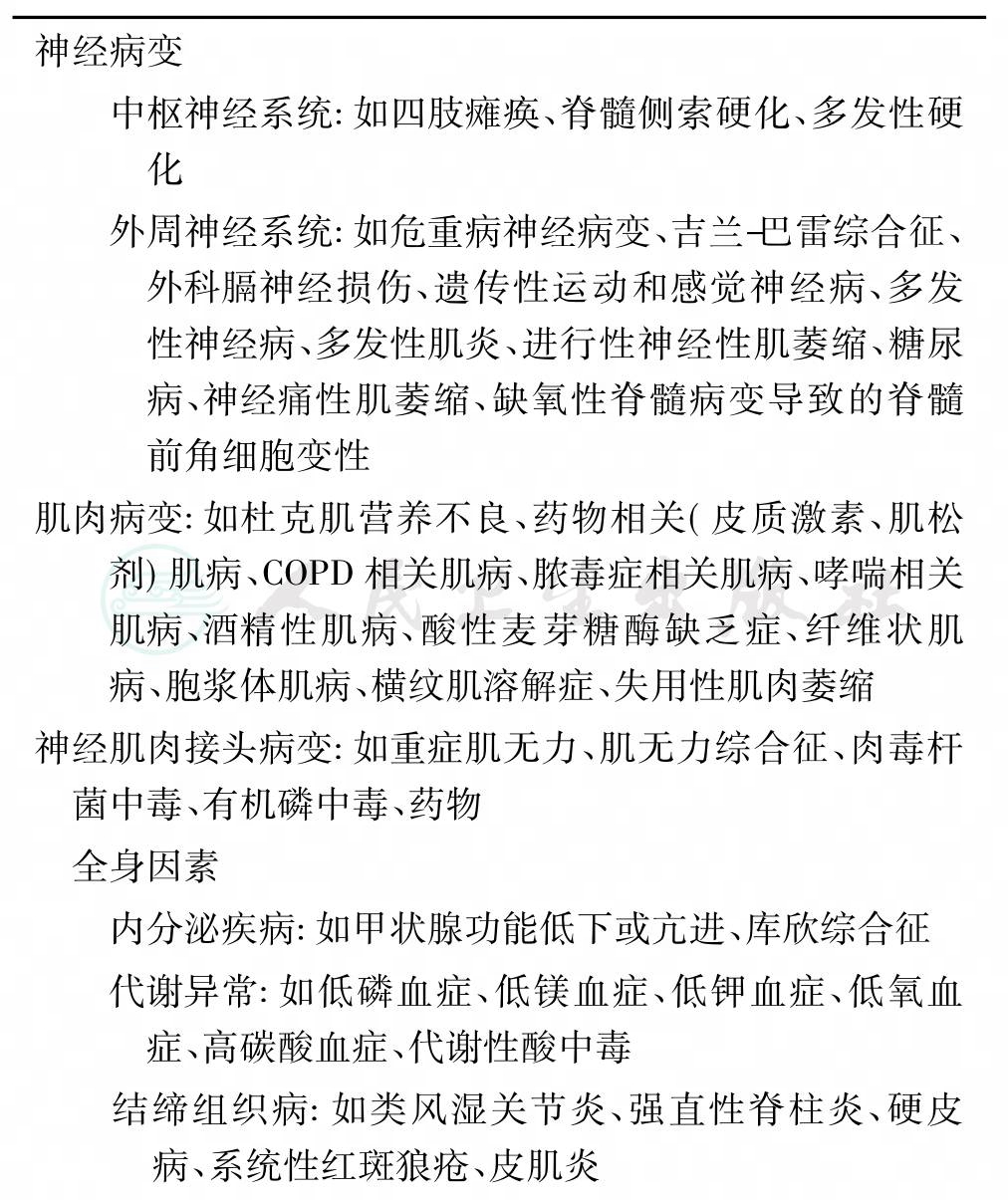

呼吸肌疲劳按其发病机制不同可分为(表2):

表2 呼吸肌疲劳的常见病因按解剖分类

1.中枢性疲劳(central fatigue)

中枢兴奋性下降引起的膈肌收缩力下降。

2.外周性疲劳(peripheral fatigue)

一般由于神经肌肉传递或肌肉兴奋-收缩偶联障碍引起肌收缩力下降。根据刺激频率与肌力变化的关系又可分为:

(1)高频疲劳(high frequency fatigue,HFF)

指在高频(50~100Hz)电刺激(或中枢驱动)时肌力特别低,其特点是发生快,伴有肌电图电压的降低,但恢复也快。主要与神经肌肉接头或肌纤维膜传递障碍有关。

(2)低频疲劳(low frequency fatigue,LFF)

指在低频(1~20Hz)电刺激(或中枢驱动)时肌力特别低,其特点是发生慢,恢复也慢(持续至少24小时),常不伴有肌电图活动的减少。低频疲劳主要与肌肉本身的兴奋-收缩偶联障碍有关。在生理状态下,呼吸中枢驱动频率处于低频范围,故人体呼吸肌疲劳主要是低频疲劳。

人体的呼吸肌主要由膈肌、肋间肌、腹肌三部分组成,另外还有辅助呼吸肌,包括胸锁乳突肌、斜角肌、斜方肌等。按照功能可分为吸气肌(膈肌、肋间外肌、胸锁乳突肌等)和呼气肌(肋间内肌、腹肌等)。按照肌肉纤维的性质可分为红肌纤维(又称为慢收缩慢疲劳纤维或Ⅰ类纤维)和白肌纤维(又称为快收缩纤维或Ⅱ类纤维),Ⅱ类纤维又可分为快收缩慢疲劳纤维(ⅡA纤维)和快收缩快疲劳纤维(ⅡB),三者的比例约为:Ⅰ类50%:ⅡA类25%:ⅡB类25%。其中膈肌是最重要的吸气肌,在吸气时所起的作用占呼吸肌肉的60%~80%。

在正常情况下,吸气是主动、耗能的过程,吸气期间膈肌收缩、下降,肋间外肌收缩使肋骨上抬,胸廓扩大;呼气是被动、不耗能的过程,呼气期间处于吸气位的肺和胸廓由于自身弹性回缩恢复到功能残气位。呼吸肌肉的肌力与初长、收缩速度和刺激频率(中枢驱动)有关,也与呼吸肌肉的整体协调有关。

呼吸肌疲劳的发生与中枢驱动、外周神经传导、兴奋-收缩偶联、能量消耗和(或)代谢物质堆积、反馈调节构成的闭合环路异常有关,存在中枢性疲劳、外周性高频疲劳和外周性低频疲劳的不同类型,但是它们不会单独发生,几种类型常常共同存在,不同类型呼吸肌疲劳的发生与否与呼吸时克服负荷的大小及其持续的时间和各种生理变化(如动脉压力和动脉血气)有关。肌肉的兴奋性受能量代谢的影响,当能量耗尽和(或)代谢物质堆积时,神经肌肉的兴奋-收缩偶联受影响而出现外周性低频疲劳,肌肉兴奋性下降;当呼吸肌肉极度疲劳时,此时肌肉的ATP耗尽,肌肉不能继续收缩,这有利于阻止肌肉进一步收缩而导致肌肉损害,对呼吸肌肉是一种保护机制。兴奋性的下降可能是因为神经肌肉接头失效(传导障碍或外周性高频疲劳)、CNS冲动下降(中枢疲劳)或两者同时发生。在呼吸系统,除了神经冲动程度下降,也可通过改变呼吸冲动的持续时间和频率来影响肌肉疲劳。中枢的这种变化可能通过来自疲劳的呼吸肌和胸廓肌肉游离神经末梢的传入冲动,抑制运动神经元的活性。高强度的做功(麦角受体,3型)或有害物质如乳酸(疼痛感受器,4型)对肌肉的刺激可产生传入冲动,经过传入神经细纤维(3型和4型),调节脑内的内啡肽,据此来调节传出神经冲动,减少呼吸中枢的输出,影响肌肉收缩强度,达到避免或推迟呼吸肌外周疲劳的发生。

呼吸肌疲劳是呼吸衰竭的发病机制之一,对于呼吸衰竭的病人,能量需求、能量供应和神经肌肉能力之间保持稳态是非常重要的。因此,合理的治疗是最小化呼吸肌的能量需求、最大化呼吸神经肌肉能力、优化呼吸中枢驱动和增加呼吸肌的能量供应。

(一)病因治疗

首先纠正和去除引起呼吸肌功能障碍的诱因和病因。治疗诱因,包括清除痰液、解除气道痉挛、注意有无睡眠呼吸暂停综合征、药物因素等。按照基础疾病的治疗原则治疗各个系统的疾病,包括肺部感染、呼吸衰竭、心功能不全、神经肌肉疾病、电解质异常等。

(二)对症治疗

针对呼吸肌疲劳进行特异性治疗,包括呼吸肌休息、补充营养、药物干预等。

1.呼吸肌休息

疲劳的呼吸肌休息后能恢复功能。目前通常用正压通气替代或部分替代呼吸肌完成通气。通气的方式可选用经口鼻面罩或鼻罩无创正压通气,对意识不清、欠合作,呼吸道分泌物多、血流动力学不稳定的患者应采取气管插管建立人工气道通气。对慢性呼吸衰竭患者的呼吸肌功能障碍可间断使用无创正压通气,以便患者能间断得到呼吸肌肉的休息,并能减少气管插管率、机械通气的时间、住院天数和死亡率。过度休息会导致呼吸肌失用性萎缩,引起呼吸机依赖。临床上难以确定呼吸肌完全休息和加以负荷的理想界限,对于气管插管机械通气的呼吸衰竭患者,其通气模式最好采用辅助和间歇指令通气,一般原则为经24~48小时的控制通气或高水平的压力支持通气,使疲劳的呼吸肌得到充分休息后,应及时减少通气支持的力度,逐渐增加病人的呼吸负荷,积极为撤机做好准备。

2.补充营养

临床上常见的呼吸肌萎缩和无力与全身性营养不良有关。在机械通气的危重病人和慢性肺疾病的病人中,营养不良是很重要的并发因素之一。营养不良与呼吸肌结构和功能的损伤并存,补充营养可以改善呼吸肌的力量和耐力。COPD患者主要表现为患者处于高代谢状态,能量需求大于能量供给。当患者的实际体重低于平均标准体重的71%时最大经口吸气压、肺活量和最大自主通气量均明显低于正常人,补充营养可增加吸气压力和体重。因此,应该补充足够的热量和支链氨基酸,同时要注意总热量和各种成分的合理性。

3.药物治疗

通过药物治疗可以调控呼吸肌功能,这些药物作用于兴奋-收缩偶联或增加肌肉的能量供应。作用于兴奋-收缩偶联的药物有黄嘌呤类、地高辛,增加能量供应的药物是异丙肾上腺素和多巴胺。

治疗剂量的茶碱增加呼吸肌收缩力和改善疲劳呼吸肌,因此增加耐力。茶碱对疲劳状态的呼吸肌的作用更强。茶碱使钙离子通过慢通道流入更容易和激活肌浆网的钙释放钙。在重度COPD患者中,长期给予茶碱治疗是有效的。动物研究显示茶碱还能扩张膈肌微循环血管,增加能量供应。对于急性呼吸衰竭的COPD患者,地高辛对膈肌也有较强的正性肌力作用。

其他药物包括:①多巴胺,对于急性呼吸衰竭的COPD患者,可以增加膈肌血流量,改善膈肌功能。②β肾上腺素受体激动剂,动物研究显示异丙肾上腺素和特布他林对疲劳的膈肌有增加收缩力的作用。③N-乙酰半胱氨酸,动物实验显示,N-乙酰半胱氨酸能阻止MDA(丙二醛)含量增加和膈肌功能紊乱的发生率。④环氧合酶抑制剂,动物实验已间接证实了PGE2(前列腺素E2)对膈肌功能紊乱起作用,但临床相关性仍需要证实。⑤对COPD患者,近来有人使用促进合成代谢的激素(生长激素、雄性激素、胰岛素样生长因子-Ⅰ等),来增加骨骼肌力量,改善生活质量。⑥必要时使用呼吸兴奋剂,在多数情况下,呼吸中枢驱动是足够的。COPD出现呼吸肌肉疲劳和呼吸衰竭时,其中枢驱动是增加的,但仍存在着相对的不足,出现低通气和二氧化碳潴留。呼吸兴奋剂可刺激中枢使通气量短时增加,但有可能加重呼吸肌疲劳,这种情况下必须治疗导致呼吸肌疲劳的各种诱发因素。对于药物引起的中枢抑制,兴奋剂是重要的治疗。

(三)康复治疗

呼吸肌功能锻炼的主要目标是增加呼吸肌的力量和耐力,增强抗疲劳能力。呼吸锻炼应遵循三个基本原则:负荷性、针对性和可逆性。重复进行努力吸气和呼气锻炼者,其呼吸肌力量增加达到55%。COPD患者吸气肌锻炼出现肋间外肌Ⅰ型纤维比例增加,Ⅰ、Ⅱ型纤维体积增加,有人认为前者为耐力训练的结果,后者为力量训练的反映。高频率的反复低负荷的活动可训练呼吸肌耐力,低频率的反复高负荷活动可训练其强度。呼吸肌功能锻炼后呼吸困难减轻,活动量增加,改善生活质量,对于COPD患者,其急性加重次数减少。2009年GOLD建议:中度以上的COPD患者应该行康复治疗,我们建议一旦诊断为COPD,就应该开始肺康复锻炼。

(四)其他

中医中药,如参麦注射液和针灸,起到治疗膈肌疲劳和全身调理的作用。