英文名称 :mediastinal teratoma

畸胎瘤是指含有所在部位正常时所没有的多种形态组织的肿瘤,这些组织通常起源于外胚层、中胚层和内胚层中的两种甚至三种胚层。畸胎瘤常见于身体的中线部位,如颅底、颅咽管、颈部、纵隔、后腹膜、卵巢、骶前、睾丸等处,纵隔尤其是前纵隔是最常见部位之一。纵隔畸胎瘤在所有纵隔肿块中所占的比例较高,是临床较常见的纵隔原发性肿瘤。

目前纵隔畸胎瘤的病因有多种说法。

1. 细胞移行、胚胎组织残留和细胞来源学说

该学说研究较多,认为畸胎瘤是由脱离了原始形成体影响的全能性胚胎细胞而来。细胞分布于卵黄囊沿后肠向生殖嵴游走迁移至原始生殖腺时所经过的部位,好发于中线和旁中线的区域。因而畸胎瘤不但可以发生于性腺,也可以发生于腹膜后或纵隔。另一种解释是纵隔畸胎瘤来自第三对鳃裂及凹陷区域的细胞群,胚胎发育期随心血管一同沉入胸腔。

2. 遗传因素

通过流行病调查及染色体、基因的研究阐明了畸胎瘤的发生与遗传的关系密切。研究表明不同种族间的畸胎瘤发病部位及病理类型有显著差异。

3. 环境因素

各种环境因素,包括物理、化学、生物等是影响肿瘤发生的重要因素。此外,细胞分化微环境影响胚芽细胞的分化、增殖,形成相应的组织、器官,畸胎瘤的形成与机体内微环境相关。

纵隔畸胎瘤是胚胎性肿瘤,是一种常见的纵隔肿瘤,发病率约(0.1~0.2)/10万。在原发性纵隔肿瘤中发病率仅次于神经源性肿瘤和胸腺瘤,居第三。多见于成年人,好发于30岁以下的青壮年,占成人纵隔肿瘤的15%~18%,儿童为24%。大部分畸胎瘤为良性,病程较长,10%左右畸胎瘤为恶性。男女发病率无明显差异,但恶性者男性占绝大多数。

○ 纵隔畸胎瘤在临床上分为囊性畸胎瘤和实质性畸胎瘤。国际卫生组织将畸胎瘤分为成熟型畸胎瘤和未成熟型畸胎瘤两类,成熟型畸胎瘤又分为囊性成熟畸胎瘤和实质性成熟畸胎瘤。

○ 从病理角度看,成熟型畸胎瘤多为囊性,在完整包膜上可有钙化。囊壁内层由成熟的多层鳞状上皮构成,囊内含有各种组织成分包括:胸上皮或支气管上皮、骨、软骨、神经组织、分泌腺等,其中一些组织具有功能。未成熟型畸胎瘤表现各异,内含来自三个胚层的各种成熟或未成熟组织,主要成分通常是神经源性。恶性畸胎瘤一般都是由成熟或未成熟畸胎瘤发展为精原细胞瘤、胚胎瘤、绒毛膜上皮癌以及内胚窦瘤所致。它们的病理学特性取决于恶性肿瘤的组成成分。

患者还需完善以下辅助检查:

1. 胸部CT增强扫描

肿瘤继发感染时周围有炎性粘连及胸膜增厚,其轮廓模糊。CT增强扫描可大致明确肿瘤与周围组织尤其心脏和大血管的关系。

2. 超声心动图

肿瘤有时累及心包甚至侵及心脏,此项检查有助于判断肿瘤与心脏的关系。

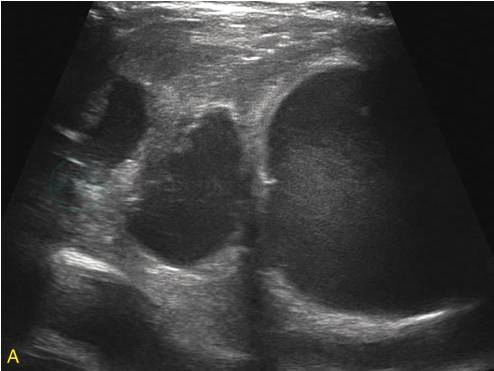

○ 囊性畸胎瘤显示为圆形或类圆形囊状无回声团块,边界清楚、壁光滑,内部可显示条索状分隔(图1A);或显示实质性团块状回声附着于囊壁并凸向囊腔;或可显示稀薄液体与油脂样皮脂的分层,后者漂浮于上方显示为高回声,身体转动时有漂浮感,即脂液分层征(fat-fluid level sign)。

○ 实质性畸胎瘤显示瘤体内大部分呈实质性回声,边界清楚,其内显示大小不等团块状、斑片状较高回声,无后方声影(图1B);含有骨或牙齿时,显示强回声团,伴有后方声影。如肿瘤呈分叶状,内部呈不均匀弱回声,边缘不规则,合并胸腔及心包积液,提示可能为恶性畸胎瘤。

○ 混合性畸胎瘤显示为不均匀较高回声团块,边界清楚,内部可显示为囊状无回声区,实质回声区内可显示强回声团伴后方声影。

图1 纵隔畸胎瘤

A.囊性畸胎瘤表现为囊性团块,其内显示多个分隔回声;B.实质性畸胎瘤表现为混合性回声团块,内部回声不均匀,显示斑点状钙化强回声

3. 肿瘤标志物检测

如AFP、HCG、LDH或CA19-9等。良性畸胎瘤肿瘤标志物检测为阴性,但有恶性组织成分的畸胎瘤特别是含有胚胎性成分的畸胎瘤可以表现为肿瘤标志物阳性,如AFP、HCG、LDH或CA19-9,且在肿瘤切除后上述指标滴定度下降。

手术切除是治疗畸胎瘤唯一有效的治疗手段。因巨大畸胎瘤会侵犯邻近器官,部分畸胎瘤还可发生恶变,因此,一经诊断应尽快手术切除。肿瘤发展还会增加手术难度和手术风险,有的患者还可能丧失手术时机。

恶性畸胎瘤在就诊时大部分患者有转移而无法切除,即使切除主要也是为了活检以明确诊断,大多在半年内复发或转移而死亡。恶性畸胎瘤的治疗原则为综合治疗,手术切除后常规化学治疗,常用顺铂、长春新碱、博来霉素等。目前多采用术后放疗+化疗,但疗效不佳。

(一)麻醉

采用静脉复合全身麻醉,双腔插管,一方面可以很好地显露手术视野,使手术操作易于进行,另一方面可防止术中肿瘤破溃,肿瘤组织进入支气管造成意外窒息。

(二)切口选择

切口选择非常关键,采用手术切除肿瘤,一般选用胸骨正中劈开和胸部后外侧切口。胸骨正中切口仅用于肿瘤位于前上正中或与心包关系密切者。较复杂的巨大肿瘤或须做肺切除者选择后外侧切口。虽然良性畸胎瘤有较完整的包膜,但肿瘤往往与周围组织如心包、肺、神经及大血管紧密粘连,有时须将周围组织一并切除,如部分心包、膈神经、肺叶切除等。

对于几乎占满一侧胸腔的巨大肿瘤,切口的选择应根据具体情况,术中可先切开肿瘤,清除部分瘤内容物后分块切除。不要过度牵拉,要仔细解剖,辨认周围组织结构及位置变异,以免误伤血管引起大出血。如果与重要血管粘连严重不易强行分离,可保留部分瘤壁,而勿损伤血管。估计包膜有分泌功能,可用2%碘酊涂擦破坏其上皮。

1. 单侧前胸切口

单侧较小的肿瘤选用单侧前胸切口,因而胸壁肌肉离断少,且术后运动功能障碍少。此类患者常经体检发现,CT提示有完整包膜,对手术视野暴露的要求不高。

2. 后外侧切口

畸胎瘤特有的侵蚀性表现有可能给手术带来困难。有的学者建议单侧为主的畸胎瘤若有以下表现,则适宜取后外侧切口:①瘤体直径≥10cm,且居肺门部位。②临床有胸痛或发热表现;伴不明原因胸腔积液;CT表现包膜不完整,或与心包、腔静脉或主动脉关系密切,甚至有侵犯者。③正中T或L形切口,即正中胸骨切口加胸骨角单向或双向横断切口。主要适用于瘤体大、CT表现呈双侧侵袭、伴一侧肺或血管侵袭粘连的情况,可以取得比正中切口更好的暴露而同时兼顾肿瘤与肺或血管的处理。

(三)手术指征

恶性畸胎瘤在就诊时大部分患者有转移无法切除,即使切除主要也是为了活检以明确诊断,而且患者大多在半年内复发或转移而死亡。临床上,一般这种分期在Ⅱ~Ⅲ期的患者已有周围组织侵犯和转移,主要以非手术治疗为主。 目前多采用放疗、化疗,但疗效不佳。如果已实施恶性肿瘤部分切除,术中应做好标记以便术后放疗。放疗化疗后肿瘤如明显缩小可再行手术切除。如再复发可再化疗,化疗一般采用以顺铂为主的联合化疗方案。

对肿块小、包膜完整、周围无粘连或粘连少者,可采用电视胸腔镜下进行手术。开胸手术切口需根据肿瘤的大小和部位决定,巨大肿瘤多采用胸骨正中切口,有助于显露纵隔大血管,肿瘤侵犯肺实质较多、暴露有困难时可横断胸骨以利操作;肿瘤偏向一侧胸腔者亦可选择后外切口经胸切除。

(四)手术方法

手术切除肿瘤时,应尽可能在肿瘤包膜内进行游离,以减少出血并避免误伤大血管造成难以控制的大出血。如肿瘤侵及周围器官或组织可一并切除;若上腔静脉受侵可考虑行局部扩大切除或加行人工血管置换术(详见上腔静脉综合征)。对于部分肿瘤与重要血管粘连严重不易强行分离,可保留部分瘤壁,后期行肿瘤综合治疗。

1. 手术方式

①单纯肿瘤摘除术;②肿瘤摘除及受累邻肺楔形切除术;③肿瘤摘除及同侧全肺切除术;④经心包肿瘤切除术。

2. 处理依据

许多学者认为,术前判断及围术期处理主要应依据:

○ 若有胸痛、痰血或临床感染表现,或者伴有不明原因的胸腔积液,往往病变在发展中,与周围组织粘连严重,此时常需作好肺部分切除准备。

○ 术前CT或MRI可证明肿瘤与血管及心包的关系,其在MRI上表现得较为清楚。肿瘤侵犯肺门而引起“冰冻”的情况,表现为肿瘤呈侵袭性生长,其边缘不清,与血管关系密切,做探查或同侧全肺与肿瘤全摘除准备。

○ 术前有低热、胸腔积液等表现,常与感染存在相联系;或有“咳毛症”易引起感染的情况,术前准备以肺化脓症进行加强抗感染力度,并在术中严防肿瘤内容误入健肺。

3. 术中处理

畸胎瘤的内胚组织产生消化酶常引起周围组织的炎症、糜烂,使之与周围组织界限不清,甚至穿破周围组织器官,游离时易造成大出血及重要器官的损伤。因此,要重视术中探查,明确与邻近重要器官的关系后才可进行切除。

对于瘤体包膜完整者,应顺包膜周围逐步分离。对于瘤体与周围脏器粘连紧密或有浸润、穿破,难以完整切除的实体瘤,可先行分块切除,改善视野,再尽可能地切除被侵及的邻近脏器组织。对于浸润,甚至包绕重要血管的,也应先行瘤体部分切除,再仔细分离血管,以免引起大出血。对于较大囊性瘤,表面张力较高时,只要瘤体不与大血管交通,可先行穿刺吸出囊液,以缩小瘤体便于分离。

手术必须尽可能紧贴肿瘤。因畸胎瘤常与膈面胸膜粘连,或遇心包内畸胎瘤与主动脉、腔静脉、肺动脉粘连时应小心处理,必要时保留部分包膜作姑息性切除,以免引起大出血。在恶性畸胎瘤合并上腔静脉综合征病例,肿瘤多不能上腔静脉分离,难以切除上腔静脉再作血管重建,可考虑作上腔静脉的旁路分流术。

4. 手术要点

对于巨大纵隔肿瘤,手术中应该注意以下特点:

○ 肿瘤巨大、气管受压、管腔狭窄时,宜采用清醒插管,麻醉诱导时禁用肌肉松弛剂。严防应用肌松剂后,发生急性通气与循环功能障碍,危及患者生命。

○ 严防大血管损伤。巨大纵隔畸胎瘤多数位于前纵隔心底部,常与大血管粘连,尤其是肿瘤破入周围脏器或组织,造成解剖关系紊乱,位居其后的大血管,尤其是左右无名静脉和上腔静脉无法直视,损伤的机会较多。曾有分离肿瘤时误以为是粘连带,将左无名静脉剪断,招致迅猛出血,经紧急指压出血处,吸尽血液,以无损伤血管钳钳夹左无名静脉断端,单纯结扎加贯穿缝扎各一道方止住出血。亦有损伤上腔静脉侧壁,以心耳钳沿血管长轴钳夹上腔静脉壁1/3,以无损伤缝线予以修补。为避免或减少大血管以及邻近器官组织损伤,很多学者体会操作要谨慎细致,由浅入深,由易到难,逐步游离,严防急功近利、盲目钳夹。

肿瘤较大且粘连严重时,若为实体和囊性多形性腺瘤,可果断切开囊壁,吸净囊液或清除部分囊内容物,待肿瘤体积缩小后,再分离切除肿瘤较为安全。较大的实体瘤,瘤体中央又无液化坏死,可逐步游离、分块切割,一般出血不多。直至肿瘤前侧大部分切除后,再分离肿瘤后部与诸大血管的粘连。如粘连紧密,不易分离,可将肿瘤于后侧包膜下分离,把与血管紧密粘连处先行旷置。待视野清楚后,将残余瘤壁小心予以剔除。

若残余瘤壁与大血管浸润性粘连,难以分离,也可在刮除瘤壁内皮后,涂以碘酊或苯酚,一般不影响治疗的整体效果。对恶性病变有残留者术后给予化疗或放疗,有望提高长期生存率。

5. 外穿性畸胎瘤的诊治经验

纵隔畸胎瘤诊断不难,但外穿性纵隔畸胎瘤常累及心肺等重要器官,除已有明确的远处转移或对放疗特别敏感者,均宜手术治疗。外穿性纵隔畸胎瘤穿破周围组织器官更应及时、及早积极手术治疗,对此类纵隔畸胎瘤,特别是外穿至肺内者,宜先予全身应用抗生素抗感染,体位排痰,雾化吸入糖皮质激素等治疗措施,待炎症控制后择期手术。

手术切口可根据肿瘤部位选择,以充分暴露肿瘤为原则,术前怀疑肿瘤与支气管相通者,必须在双腔气管插管麻醉下手术,对于体积大、张力高、广泛粘连且暴露困难的肿瘤,可先切开瘤壁,清除部分内容物后分块切除,残留的囊壁刮净后涂抹碘酊或电灼灭活,对外穿至肺内的畸胎瘤,形成支气管瘘者可行支气管瘘修补术,需切除受累肺组织者,应先纵隔内解剖出肿瘤,使肿瘤和肺一并游离后再行肺切除术。若肺被累及的范围较大或发生纤维化,则以肺叶或肺段切除术为宜,穿破心包者应切开心包探查,并行心包切除术。外穿累及上腔静脉者,先游离出腔静脉的两端,上好阻断带,再分离腔静脉处的瘤体,一旦发生静脉破裂,则立即阻断出血的两端,再修补出血处,血管内有较大瘤栓时,单纯成形困难,可在受侵远端置上腔静脉引流管,主动脉置灌注管后开始体外循环,切开上腔静脉清除瘤栓,清除后单纯缝合血管,术后应辅以放疗结合化疗。若上腔静脉缺损较大,可用自体心包片修补,外穿至胸腔形成脓胸者,附加脓胸廓清术,外穿至颈部或胸部皮下形成窦道者,术中应完整切除窦道及周围病变组织,若窦道累及胸骨或肋骨,则附加受累胸骨或肋骨切除术。

6. 术后并发症及处理

(1)肺部感染与肺不张:

主要原因为患者惧怕疼痛,术后咳嗽、咳痰力度不够,痰液积聚于肺组织内引发感染。

(2)肺水肿:

主要原因为肿瘤巨大,术前患者肺组织压缩较大,术后解除压迫后引起复张性肺水肿。

(3)心包嵌顿:

纵隔畸胎瘤侵犯心包而行心包部分切除时易出现此并发症,因此,切除肿瘤后应用人工材料进行适当修补。如修补困难,应完全打开心包,可避免发生心包嵌顿。术后一旦确诊有心包嵌顿,则应立即手术治疗。

(4)脓胸及支气管胸膜瘘:

一般发生在畸胎瘤侵及肺脏并发支气管扩张,手术中又未处理病肺时。术前全面检查,以确定肺受压及受侵情况,是否并发支气管扩张、肺部感染等,以便及时处理。术后出现应立即手术治疗。

7. 手术治疗时的注意点

(1) 采用静脉复合全身麻醉,气管内插双腔管,一方面可以很好地显露手术视野,使手术操作易于进行,另一方面可防止术中肿瘤破溃、肿瘤组织进入支气管,造成意外窒息。Elisabeth等报道1例成熟畸胎瘤患者术中因囊液破入支气管而引起窒息死亡。

(2) 对手术切口的选择不同的学者有不同的选择,一般对手术切口的选择原则为:既要有利于肿瘤的完整切除,又要提高手术的安全性,同时减少手术创伤。胸部前外侧切口径路手术,术野较浅,灵活性较大,可同时兼顾纵隔和胸腔。对肿块小、包膜完整、周围无粘连或粘连少者,可用VATS或VATS辅助小切口进行手术。对肿瘤包块大与周围粘连紧密者可采用后外侧切口,此切口视野良好,便于操作,但创伤较大。对位于心底部且与大血管心包关系密切者,宜选择胸骨正中切口。

(3) 患者是否同期行肺叶切除,应根据肿瘤侵犯肺的具体情况而定。若肺叶被累及的范围较大,该肺叶功能已丧失,则宜行肺叶切除;若为局部肺粘连炎性改变,则行肺楔形或局部肺组织切除。

(4) 对大血管粘连紧密或浸润者,可考虑行人工血管置换术。

(5) 对肿瘤与纵隔内组织紧密粘连者手术中应注意保护臂丛神经、膈神经和喉返神经,以免引起术后严重的并发症。

(6) 对肿瘤无法完整切除者要尽可能切除肿瘤组织,同时用碘酊烧灼残余的囊壁,减少术后分泌。