英文名称 :drug induced lung diseases

各种药物虽然在疾病的预防、治疗和提高患者生命质量中起到了重要作用,但同时它也具有致病性。早在1880年 Willian Oeler就发现过量吗啡可导致急性肺水肿,直到1972年Rosenow才首先系统描述了20多种药物与肺损害的关系,此后由药物引起的肺病逐渐被重视。药物引起的全身不良反应大约为10%~20%,其中对肺的不良反应约占5%~8%。

药物对于肺的不良反应多种多样,可以是暂时、可逆的,停药后即恢复,也可以是永久性损害;有的急性起病,有的慢性起病;病情有轻有重,严重者甚至可以危及生命。由药物引起的肺病称为药源性肺病(drug induced lung diseases,DLLD)。由于种种原因,目前对DLLD的发病机制还知之甚少,需要进一步的深入研究。现在已知的对肺脏损害的药物大约有200多种,临床医师尤其是呼吸科医师必须了解这些药物,以便减少患者病死率和严重并发症。

引起药源性肺疾病的药物有多种,临床表现也各不相同,兹简要分类如下。

(一)细胞毒药物

细胞毒药物引起的药源性肺疾病非常复杂,而且病情较重,致死率高;其次,其临床症状,如发热和影像学改变与肺部感染性等其他疾病表现相似,临床上不易鉴别。自1961年首次报道白消安引起肺纤维化之后,细胞毒药物引起的肺部病变逐渐被重视,对于博来霉素、甲氨蝶呤和环磷酰胺引起肺损害更是如此。诊断细胞毒药物引起的肺疾病时应该从药物接触史、肺损伤的组织学证据和除外其他病因引起的肺损伤三个方面考虑。在除外诊断中首先应该考虑到细胞毒药物具有免疫抑制作用,患者容易合并各种机会性感染,其次还应该考虑到是否还有肺部原发疾病复发的可能。

虽然药源性肺疾病的终末期肺泡上皮细胞组织学改变很相似,但是它的发病机制是多种多样的。许多细胞毒药物引起的肺损伤临床表现大致相同,只不过起病缓急不同。用药后几周或几年后出现体重降低、间断性发热、干咳、呼吸困难,无寒战;听诊双肺可闻及细小湿性啰音,无杵状指;随后影像学显示弥漫性间质性病变,有时伴有少量胸腔积液。但是这些临床表现均无特异性诊断意义。肺功能主要表现为弥散功能降低,而且可以在临床症状和影像学改变之前出现。一些研究证明依据肺功能测定有助于早期诊断药源性肺损伤,及时停药可以将肺部损害降至最低。

1.烷化剂

(1)白消安(busulfan)

白消安是治疗慢性骨髓增生性疾病的重要药物。应用药物8个月至10年之内均可以发生药源性肺疾病,甚至有报道6周后即出现相关症状,平均时间是3年半。白消安出现肺部并发症的发生率约6%(2.5%~43%)。起病比其他细胞毒药物引起的药源性肺疾病更隐匿,临床表现为发热、咳嗽、呼吸困难,甚至可以在停药几个月以后才出现临床症状。胸部X线表现为双肺弥漫性间质性病变,以双下肺明显。与其他细胞毒药物相比,更易同时发生肺泡损害。这大概与肺泡上皮细胞易脱落有关。病理显示间质性肺炎、Ⅱ型肺泡上皮细胞增生、脱落,成纤维细胞增生,胶原纤维沉积和纤维化。也有报道应用白消安可以引起肺泡蛋白沉积症,进行肺泡灌洗治疗效果差,不如原发性肺泡蛋白沉积症治疗效果好。白消安引起肺部并发症时患者预后差。各家报道对糖皮质激素反应不一,一部分可以缓解病情,但是大多数患者疗效差,病死率高达50%~80%。

(2)环磷酰胺(cyclophosphamide)

环磷酰胺引起肺部疾病的临床表现包括发热、咳嗽、呼吸困难以及肺部浸润影和胸膜肥厚。一般按时间分为两种类型,于用药后1~6个月早期出现临床症状的,多为可逆性损伤,停药后好转。用药后数月或数年后发生,多表现为肺间质纤维化和胸膜肥厚,停药或应用激素治疗后无明显改变。目前研究表明环磷酰胺的肺毒性与药物剂量有关,与其他药物之间无明显协同作用。

(3)其他烷化剂

也有其他抗肿瘤药物,如苯丁酸氮芥、白消安等引起肺间质纤维化的报道,但是发病率较低,临床表现和病理学改变大致相同。

2.抗生素类细胞毒药物

(1)博来霉素(bleomycin)

患者应用博来霉素后进行肺功能检测和影像学检查,发现20%左右的患者出现肺部并发症,病死率约1%。增加博来霉素毒性作用的危险因素包括高龄(大于70岁);与累积剂量有关,总剂量大于450U的患者发病率明显增加,而总剂量大于550U的患者病死率高达10%左右;在治疗之前或当中是否联合应用胸部放疗;是否联合应用环磷酰胺;是否吸入高浓度氧。在应用博来霉素6个月以内应该避免高浓度吸氧,否则易引起ARDS。如果能够早期发现博来霉素的肺部病变并及时停药,病变可以恢复。但是如果已经出现明显间质纤维化,停药或者应用激素都不能阻止病情发展。偶有对博来霉素高敏者用药后立即出现发热、嗜酸性粒细胞增多,停药和应用激素后即好转。另有一小部分患者影像学显示类似转移瘤的肺部结节状阴影,病理证实为闭塞性细支气管炎伴机化性肺炎(BOOP)。减少博来霉素引起的肺损伤以预防为主,可以进行肺功能测定和胸部CT检查,早期确定病变,早期停药,给予激素治疗,最大限度地减少肺毒性。

(2)丝裂霉素(mitomycin C)

丝裂霉素引起肺损伤的具体机制尚不明了,各家报道其发生率不同,分别为8%、12%和39%。其临床表现、影像学改变和组织学改变同其他烷化剂细胞毒药物引起的肺损伤大致相同,只是有一点不同,即在临床症状出现之前未发现弥散功能下降,丝裂霉素引起的肺损伤除了肺纤维化、急性间质性肺炎和支气管痉挛外,还可以引起一种少见并发症,即微血管溶血性贫血综合征,并且常合并存在急性肾衰竭、ARDS和肺泡出血,如果出现呼吸衰竭,则病死率高达95%。

3.抗代谢类细胞毒药物

(1)甲氨蝶呤(methotrexate)

甲氨蝶呤广泛用于治疗肿瘤和非肿瘤疾病,如银屑病、类风湿关节炎等,其导致的肺损伤发生率约7%,具体机制尚不清楚。一般在用药几天或几周后出现发热、干咳、呼吸困难等临床症状,个别患者可以用药几个月或几年后出现症状。近一半患者出现嗜酸性粒细胞增多症,停药或应用激素后症状消失。影像学检查显示双肺弥漫性间质浸润影,约10%患者有肺门淋巴结肿大,15%患者出现胸腔积液。将近1/3患者形成肉芽肿,但不同于其他细胞毒药物的是病变中无不典型细胞。甲氨蝶呤引起的肺损伤者病情缓解后再次给予甲氨蝶呤治疗无相关肺损害出现。

(2)阿糖胞苷(cytosine arabinoside)

阿糖胞苷肺损伤的发病率为5%~44%不等,最常见的为非心源性肺水肿,部分患者在停药1个月内出现临床症状,病死率高达6%~13%。病理检查显示肺泡内蛋白样物质沉积,病变中未发现单核细胞浸润和不典型细胞。

(3)硫唑嘌呤(azathioprine)

硫唑嘌呤的肺损害发生率较低,多表现为肺间质纤维化。

4.亚硝脲类细胞毒药物

(1)卡莫司汀(carmustine,BCNU)

卡莫司汀的肺毒性发生率为剂量依赖性,发生率为1.5%~20%不等,总量达到1500mg/m2时肺毒性发生率高达50%。肺损伤多在用药后6个月至3年内发生,临床症状与博来霉素和环磷酰胺大致相似,但是发热与其他细胞毒药物相比明显减少。卡莫司汀的肺毒性可能与环磷酰胺、放射治疗等有协同作用。有研究报道卡莫司汀引起的肺间质纤维化多出现在肺上野。

(2)其他亚硝脲类药物

如环甲亚硝脲、甲基环甲亚硝脲等药物也可以引起相似肺损伤。

5.其他细胞毒药物

(1)长春碱(vinblastine)

长春碱只有在联合其他细胞毒药物,尤其是丝裂霉素时才发生肺毒性,表现为哮喘、肺间质纤维化和非心源性肺水肿等。

(2)丙卡巴肼(procarbazine)

丙卡巴肼的肺损伤发生率非常低,多表现为肺间质纤维化,另有一部分患者表现为嗜酸性粒细胞增多症等高敏反应,停药后多恢复。

(二)抗菌药物

1.呋喃妥因

呋喃妥因的肺部并发症的发生率小于1%,女性发生率高,但是不能除外,是由于呋喃妥因较多应用于泌尿系感染的原因。分为急性反应和慢性反应,其中急性反应较多见,为常见的药物性肺损伤,慢性反应相对发生率低。呋喃妥因引起的肺损伤大约71%患者需住院治疗,但病死率只有1%,其中慢性反应者多见。

(1)急性反应

约占呋喃妥因副作用的43%,具体机制不明,多于用药后几小时或几天内发生,其中一半以上发生于既往应用呋喃妥因出现过非肺部并发症的患者。临床多表现为发热、呼吸困难,2/3患者出现咳嗽,1/3伴胸痛,严重时出现低氧血症,大部分患者可以听到湿性啰音。实验室检查:1/3出现白细胞增多症或嗜酸性粒细胞增多症。X线胸片显示肺泡病变、间质病变或二者兼而有之,多为单侧病变或双侧不对称病变,基底部多见。1/3患者合并胸腔积液,多为单侧。病理检查显示肺组织内成纤维细胞增生,淋巴细胞、浆细胞浸润,有时肺泡内可见细胞脱落物质,嗜酸性粒细胞少见。治疗多采用停药和支持疗法,激素是否有效尚不确定。也有报道呋喃妥因引起SLE病变,但是具体机制不明。

(2)慢性反应

慢性反应较急性反应少见,多于用药后6个月乃至几年内发生,起病隐匿,多为干咳、呼吸困难,发热和嗜酸性粒细胞增多少见。X线胸片示双肺弥散性间质病变;肺功能改变为限制性通气障碍;病理学检查显示炎症细胞浸润和纤维化。患者的临床表现和特发性肺间质纤维化相似,有长期呋喃妥因用药史。一般在停药后观察2~4个月,如果无好转可加用激素治疗。但各家报道对激素疗效不同。

2.柳氮磺吡啶

柳氮磺吡啶主要用于治疗炎症性肠病,一般于用药后1~8个月发病,共有两种反应:肺浸润阴影伴外周血嗜酸性粒细胞增高症和BOOP,临床以咳嗽、呼吸困难起病,约一半患者伴有发热。X线胸片可见上叶肺泡浸润影、弥散性间质病变等各种浸润影。虽然一半患者外周血液中嗜酸性粒细胞增高,但是肺内无游走性阴影。一般于停药后1周至6个月好转,必要时可以给予激素治疗。此外,炎症性肠病本身也可以并发肺部疾病,包括气道炎症疾病和各种间质性疾病,需要鉴别诊断,这些疾病大多数应用激素治疗有效。

3.其他抗菌药物

抗菌药物应用广泛,但是肺部并发症发生率非常低。一般表现为嗜酸性粒细胞肺炎。多黏菌素和氨基糖苷类药物如果达一定血药浓度可以诱发呼吸肌无力,一般多发生于药物直接应用于腹膜腔或胸膜腔、肾衰竭患者在全身麻醉时给予肌松剂的患者,此时给予毒扁豆碱病变可以恢复。

(三)心血管药物

1.血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitors,ACEI)

ACEI类药物广泛应用于心血管疾病,只要并发症是顽固性干咳,发生率5%~20%,一般出现在用药后几周内,具体机制与体内慢反应物质、激肽和P物质的代谢有关。这些物质一般通过血管紧张素转换酶或相应的其他酶转化降解。虽然病变相对良性,但是因为患者不能耐受,仍然有一半的患者中途停止治疗。出现此种副作用时一般不再选用ACEI类其他药物,因为患者服用其他ACEI制剂大都也会出现干咳。停药后若干天症状可减轻,氯苯氯丁酸(baclofen)和色甘酸钠可以抑制ACEI类药物引起的干咳。

2.胺碘酮(amiodarone)

1962年就开始应用胺碘酮治疗心律失常,其肺部副作用发生率约为4%~6%,男性较多见。具体机制不明,可能与细胞内磷脂代谢异常有关。胺碘酮的全身副作用与药物血清浓度有关。但是肺毒性似乎与血清浓度无明显相关关系。患者起病隐匿,至少在用药后1个月甚至几年内发病,表现为干咳、呼吸困难,有时伴有低热,约10%患者出现胸痛,无杵状指;初期影像学改变较轻,病变不对称或仅限于肺上叶,如果继续用药则会引起弥漫性肺泡或间质病变,胸膜受累少见。实验室检查无特殊性,白细胞正常或轻度增高,一般不伴有嗜酸性粒细胞增多,抗核抗体检测阳性或阴性;肺功能测定显示肺总量和弥散功能下降,但是有时心力衰竭也可以引起相同改变,故不能依据肺功能作出诊断。用药后出现肺功能和影像学同时改变应该考虑胺碘酮的副作用。患者除了弥散性肺泡性病变和弥散性间质病变外,还可以表现为过敏性肺炎、BOOP等病变。

胺碘酮肺毒性引起的病死率高达10%~20%,所以应该引起重视。患者停药以及给予激素治疗疗效各家报道不一,一般停药后给予治疗2~6个月甚至更长时间才会出现明显的临床好转,部分报道如果因为各种原因必须继续应用胺碘酮时联合激素治疗可以抑制肺部病变进展。但是发生肺毒性以后,不论是否给予激素治疗,均有患者死于肺间质纤维化和呼吸衰竭的报道。

另有报道接受胺碘酮治疗的患者术后可能发生ARDS,一般发生在术后18~72小时,可能与吸氧有关,病死率很高。

3.β肾上腺素能受体阻断剂

本类药物广泛应用于临床,但其支气管收缩的副作用严重限制了它的应用。β肾上腺素能受体分为两种,β1肾上腺素能受体主要分布在心脏,β2肾上腺受体主要分布在呼吸道。β肾上腺素能受体阻断剂对肺部的副作用主要是支气管痉挛,与药物的β受体选择性和自身拟交感作用有关。支气管痉挛多发生在原有阻塞性肺疾病患者,但是也有报道正常人和无症状的哮喘患者用药后也可发病。目前选择性β肾上腺素能受体阻滞剂的应用大大减少了支气管痉挛的发生率。另有个别报道β肾上腺素能受体阻断剂还可以诱发间质性肺炎。

4.妥卡尼(tocainide)和氟卡尼(flecainide)

应用妥卡尼3周至几个月内可以出现急性间质性肺炎,停药或给予激素治疗疗效佳;也有氟卡尼引起ARDS和淋巴细胞性间质性肺炎的报道。

(四)抗炎药物

抗炎药物分为甾体类和非甾体类,甾体类引起的常见肺部并发症是免疫抑制后引起的继发感染,其次是纵隔脂肪过多症。后者常合并出现Cushing面容、水牛背,X线胸片易误诊为纵隔淋巴结肿大和纵隔肿物,胸部CT有助于鉴别诊断。非甾体类药物引起的肺损伤主要是诱发哮喘、非心源性水肿、药物诱导性SLE和嗜酸性粒细胞肺炎等。

1.阿司匹林

临床上广泛应用非甾体抗炎药物,其肺毒性发生率非常高。阿司匹林是应用最多的一种抗炎药物,它最大的不良反应是哮喘,约5%的哮喘患者对阿司匹林不耐受,应用后甚至可能会引起致死性支气管痉挛。此外鼻炎、鼻息肉患者应用阿司匹林也易引起哮喘发作。具体机制可能与花生四烯酸代谢过程中环氧化酶被抑制,脂氧化酶产物白三烯类物质增多以及前列腺素失衡等因素有关。除哮喘外,患者常并发皮疹,胃肠道疾病等。阿司匹林的肺部不良反应与药物剂量无关,起病可快可慢,有的可以先有结膜刺激征,流涕,脸潮红,随之哮喘发作。另外,Leatherman等曾描述过长期应用水杨酸药物可以引起伪脓毒血症综合征,临床表现为发热、白细胞增多、低血压和多器官功能衰竭,包括ARDS,这种情况多被误诊,高度怀疑应该检测血液中水杨酸浓度。

2.金制剂

金制剂应用于各种疾病,尤其是风湿性关节炎。目前认为不仅风湿病本身可以引起弥漫性肺间质纤维化,金制剂治疗也可以引起上述病变。二者需要鉴别。金制剂引起的肺间质纤维化大都在用药几周后起病,起病隐匿,表现为呼吸困难,伴或不伴发热,少数患者有嗜酸性粒细胞增多,一般不出现胸腔积液。此外还可出现皮炎、外周神经病变和蛋白尿等其他并发症。金制剂引起的肺间质纤维化大部分在停药后病情缓解,部分需要激素治疗,但是风湿性疾病引起的肺间质纤维化停药后并不能缓解,只有给予激素治疗后才能部分缓解。

3.青霉胺

青霉胺常见的肺部副作用包括药物诱导性SLE,闭塞性细支气管炎(bronchiolitis obliterans,BO)和肺出血-肾炎综合征(Goodpasture syndrome)。青霉胺是引起药物诱导性SLE的常见药物之一。部分患者还可以出现高效价的抗核抗体。应用青霉胺的患者出现胸腔积液时尤其注意是否并发SLE,如果胸腔积液中糖含量正常,基本可以排除风湿性疾病引起的胸腔积液。青霉胺还可以引起闭塞性细支气管炎,常常被人们忽视,并且激素疗效差,病死率高。也有报道青霉胺可以引起Goodpasture综合征,常有弥漫性肺泡出血,病死率相当高,若早期发现应用血液透析、血浆置换和免疫抑制剂或可降低病死率。

有关药物性肺病的发病机制目前尚不十分清楚。其可能机制如下:①氧自由基损伤;②细胞毒药物对肺泡毛细血管内皮细胞的直接毒性作用;③磷脂类物质在细胞内沉积;④免疫系统介导的损伤。除此之外,肺脏不仅具有呼吸功能,还具有代谢功能,现已知肺脏参与了一些重要的血管活性物质,如前列腺素、血管紧张素、5-羟色胺和缓激肽等的代谢。但有关肺脏是否参与药物代谢目前尚不清楚。

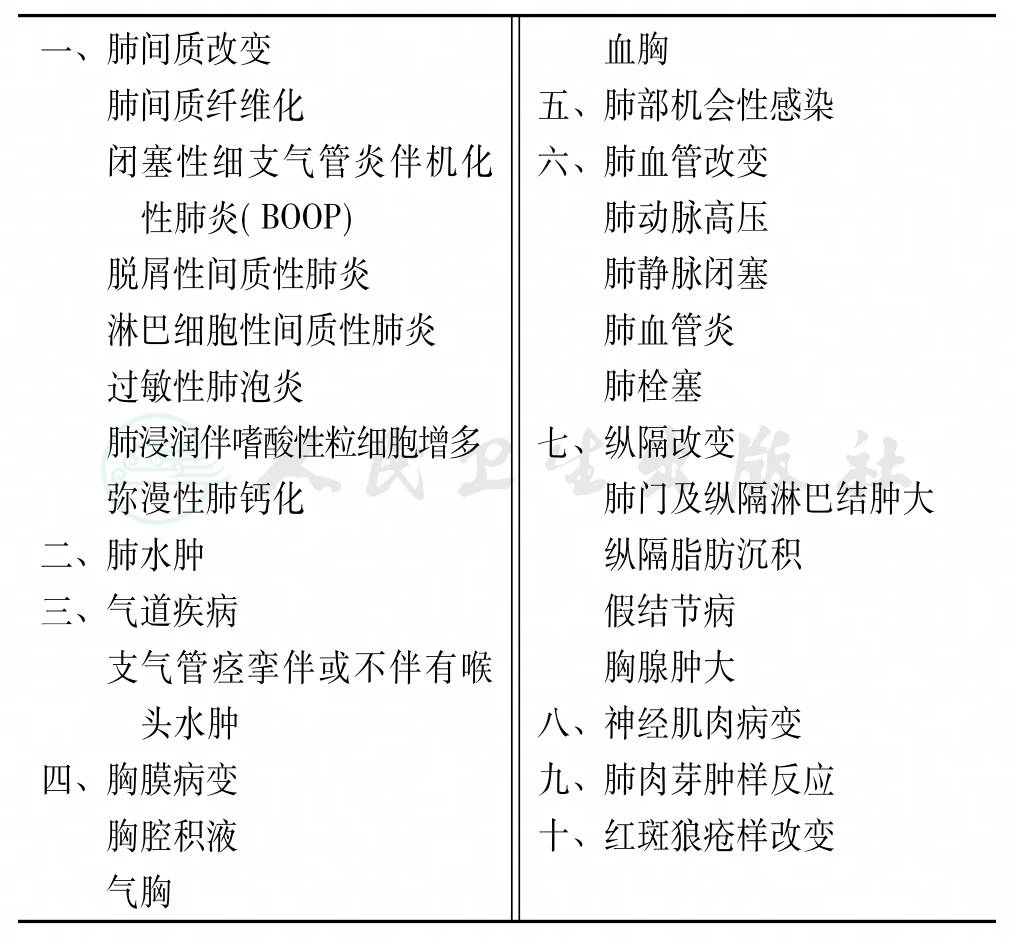

到目前为止约有200多种药物可引起肺部疾病,但是限于篇幅难以逐一缕述。兹将诸多药物引起肺部疾病的病理改变概括为表1。

表1 药物性肺病病理改变分类

由于可引起药物性肺病的药物及相应的不良反应很多,所以很难有一个统一的辅助检查系统,应视不同药物及引发的病变而定,必要时可检测血药浓度。

唯一的也是最重要的治疗手段是尽快停药,早期药源性肺病停药后症状大多数可以减轻,经过一定时间后可以痊愈。有些药物性肺病患者对肾上腺皮质激素治疗有效,对于有些症状如哮喘、呼吸衰竭、急性肺水肿、咯血、肺动脉高压等,应及时采取相应的治疗措施;避免应用不必要的药物,特别是对于体质过敏的患者要尽量简化药物。

预防药源性肺病最重要的是提高对于药物两重性的认识,对所有药物均应熟悉其药理作用,严格掌握用药适应证、剂量和疗程,医生在临床工作中应经常保持对药物不良反应的警惕性,应经常分析病人所用药物对其正反两方面作用,及时停用不必要的药物,做到真正合理用药。