英文名称 :pulmonary alveolar proteinosis

肺泡蛋白沉积症(pulmonary alveolar proteinosis,PAP)是表面活性物质体内代谢失衡引起的一种综合征,以肺泡内过碘酸希夫染色阳性磷脂蛋白类物质的不断沉积为特征,影响肺内气体交换,严重可导致呼吸衰竭,由Rosen于1958年首次报告。PAP是呼吸系统的一种罕见病,每100万人口有PAP患者3.7~6.1人,分为先天性、自身免疫性和继发性三类,其中90%PAP患者属于自身免疫性。

肺泡表面活性物质由肺泡Ⅱ型上皮细胞所分泌,70%~80%被肺泡上皮细胞重吸收代谢,剩下由肺泡巨噬细胞吞噬所代谢,其产生和清除处于动态平衡。研究表明,PAP与肺泡巨噬细胞清除肺泡表面活性物质功能下降有关,未发现存在肺泡上皮细胞过度增生或过度分泌的情况。目前PAP的确切病因尚不清楚,各种引起肺泡巨噬细胞功能障碍或缺陷的原因,均能引起PAP的发生。

(一)抗GM-CSF抗体

粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)是一种造血细胞生长刺激因子,不仅具有刺激骨髓细胞及其干细胞增殖分化的作用,还可以调节肺泡巨噬细胞的吞噬功能及其对表面活性物质的降解能力。GM-CSF在保持肺内表面活性物质的平衡起着十分重要的作用,在1994年,Dranoff等发现GM-CSF编码基因缺失可导致小鼠肺泡蛋白沉积,出现与PAP患者表型相同的肺部病变,通过转基因技术在肺组织重构GM-CSF表达可使基因敲除小鼠肺泡沉积的磷脂蛋白样物质消失,肺部病理改变恢复正常。然而,从PAP患者中并没有发现GM-CSF编码基因缺失或异常,血清和灌洗液GM-CSF水平没有显著下降反而有部分患者水平较正常人高。1999年,Kitamura等在11例PAP患者的血清和支气管肺泡灌洗液中均发现高水平的抗GM-CSF抗体,而正常对照者这种抗体水平极低。后期从PAP患者中提取到的抗GM-CSF抗体注射到健康的非人灵长类动物体内,能够复制出PAP的生化学、细胞学及病理学特征,进一步证实抗GM-CSF抗体在自身免疫性PAP形成起到关键作用。抗GM-CSF抗体与GM-CSF特异性结合,阻断GM-CSF下游通路,最终导致肺泡巨噬细胞降解肺泡表面活性物质能力下降,肺泡蛋白沉积形成。

(二)继发于其他疾病或因素

常见继发于血液系统相关疾病,如白血病、骨髓增生异常综合征、多发性骨髓瘤等。其次可继发于感染性疾病,如人类免疫缺陷病毒、分枝杆菌、诺卡菌、真菌、巨细胞病毒等。与PAP相关的暴露因素以硅暴露最常见,其次有棉麻、铟、镓、铝等。其他继发因素包括继发于免疫系统疾病、血液系统外的恶性肿瘤。这些继发因素引起肺泡巨噬细胞功能障碍或缺陷的原因,引起PAP的发生。

(三)基因突变

多发生在婴幼儿,GM-CSF受体βc基因突变鼠可引起肺泡腔内PAS阳性蛋白样物质的进行性沉积。Dirksen等对3例急性白血病呼吸衰竭患儿进行研究,其中2例确诊为PAP,1例疑诊PAP,3例白血病患者细胞均不能表达正常的βc链,在白血病经治疗后,βc链表单正常,肺部症状消失,考虑GM-CSF/IIL-3/IL-5受体βc表达异常与人PAP有关。另一项研究中,7例PAP患儿有3例存在βc表达缺陷,进一步证实GM-CSF受体βc表达异常与人PAP有关。肺泡表面活性物质B(SP-B)、肺泡表面活性物质C(SP-C)、ABCA3等基因突变也与先天性PAP发生有关。

肉眼观察:肺大部呈实变,胸膜下可见弥漫性黄色或灰黄色小结节或小斑块,结节直径由数毫米至2cm不等,切面可见黏稠黄色液体流出。如不合并感染,胸膜表明光滑。PAP的支气管肺泡灌洗液呈牛奶状或米汤样,质地如淤泥,比重高,静置后可沉至瓶底(图1)。

图1 肺组织病理活检示肺泡腔充满大量PAS染色阳性物质(PAS染色,×200)

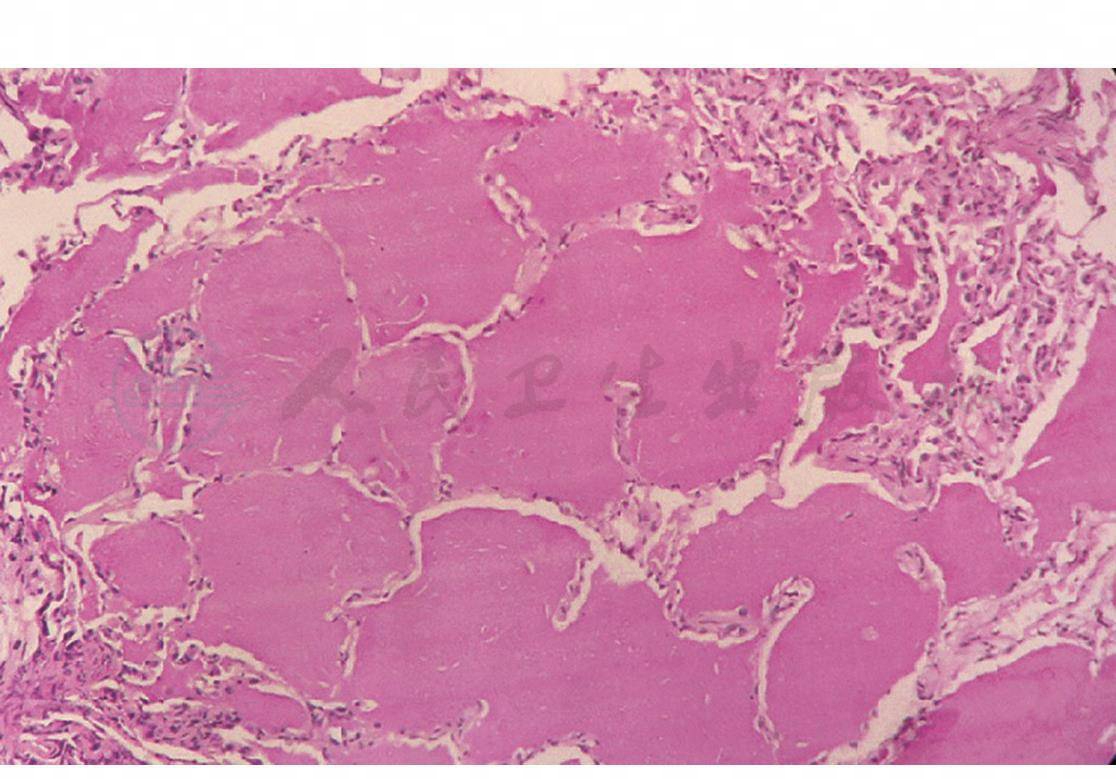

(一)光镜检查

肺泡及细支气管腔内充满无形态的、过碘酸希夫(PAS)染色阳性的富含磷脂物质,肺泡间隔正常或增宽,但间隔内无明显纤维化(图2)。在不溶性的肺泡物质中,可发现大量巨噬细胞,巨噬细胞质也为PAS染色阳性,与周围的物质相类似。这些物质为脂蛋白,经淀粉酶消化后PAS-D染色也是阳性。

图2 呈牛奶状或米汤样的支气管肺泡灌洗液

(二)电镜检查

肺泡Ⅱ型上皮细胞、肺泡腔及巨噬细胞内可见许多电子密度的层状体,是由环绕的三层磷脂构成,其部分类似肺泡表面活性物质,这些层状体来源于肺泡Ⅱ型上皮细胞。

(一)常规检查

血常规中白细胞总数及分类一般正常,合并感染时可不同程度升高。红细胞及血红蛋白浓度通常正常,如病情进展缺氧时可升高,缺氧时间越长,血红蛋白浓度升高越明显。研究表明,动脉血气中的氧分压(PaO2)及肺泡-动脉血氧分压差(PA-aO2)、血清乳酸脱氢酶、血清癌胚抗原和血清KL-6与疾病严重程度相关,可用于评估病情。

(二)抗GM-CSF抗体

未常规应用于临床检测,只有部分医院开展。研究表明,其敏感性和特异性分别为100%和98%,只有0.3%的健康人可存在轻微升高。抗GM-CSF抗体仅与病因有关,与疾病严重程度无关。

(三)影像学检查

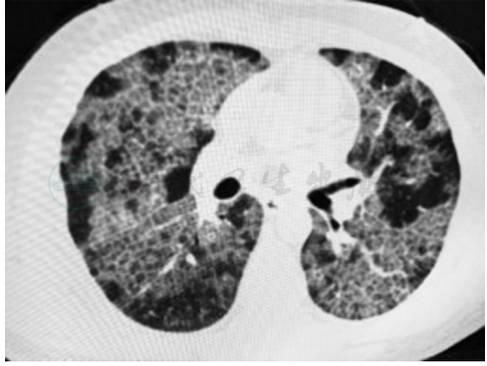

胸部X线表现为弥漫性磨玻璃样阴影,常融合成片状,类似肺水肿,但无左心功能不全的表现。患者的体征常较X线表现明显轻,这种影像和症状不匹配的特征可为本病的特点之一。胸部高分辨率CT(HRCT)可呈磨玻璃影或网状及斑片状影,可为对称性或不对称性,有时可见支气管充气征。病变与周围肺组织间常有明显的界限且边界不规则,形成较特征性的地图样改变,称为地图征。HRCT可清晰显示肺间质改变,肺泡实变,小叶间隔增厚,表现为多角形态,形成碎石路征或铺路石征(图3)。并发感染时,感染处可表现为局限性实变影。

图3 双肺呈“地图”状分布,小叶间隔增厚,呈“铺路石”样改变

(四)肺功能

通气功能可正常或呈轻度限制性通气功能障碍。绝大部分患者存在弥散功能不同程度降低。研究表明,肺一氧化碳弥散量(DLCO)与疾病严重程度相关,可用于评估病情。

(五)肺活检及支气管肺泡灌洗(BAL)

典型支气管肺泡灌洗液(BALF)呈“牛奶状”或“泥浆样”,放置后可出现沉淀,BALF细胞学分类无特异。结合病史及影像学,若支气管肺泡灌洗液PAS染色阳性,可考虑为PAP。确诊需要靠肺组织病理学。

稳定期及自身缓解期不需治疗,每日监测血氧饱和度变化,定期复查。患者主要增强自身免疫力,如坚持适量运动,避免熬夜,避免身处粉尘较大的环境。值得注意的是,PAP虽然是间质性肺疾病,但研究表明,使用糖皮质激素会加重病情,可能与其促使肺泡表面活性物质分泌及抑制肺泡巨噬细胞功能有关,所以PAP患者应避免使用糖皮质激素。近期也有临床研究,观察稳定期患者雾化吸入GM-CSF是否会延长稳定期时间,但与观察组相比,暂未发现有明显差异。进展期患者需要治疗,治疗方法如下:

(一)全肺灌洗

全肺灌洗(whole lung lavage,WLL)通过物理性移除沉积的脂蛋白样物质,改善肺泡弥散功能,缓解患者症状,自1965年Ramirez等首次应用肺灌洗治疗PAP获得良好效果后,数十年作为唯一有效的治疗方法。其间程序经过不断简化和改进,例如使用全身麻醉、增大灌洗量,配合体位变化和胸部叩击、震动、增加胸膜腔内压等方法,逐渐从肺段分次灌洗到单肺WLL,最后发展到双肺同期序贯WLL。

1.适应证

WLL适应证尚未有共识,国外有人提出,当病情进展或有气促或活动受限的患者,静息状态下PaO2<65mmHg(1mmHg=0.133kPa)和肺泡-动脉血氧分压差(PA-a O2)>40mmHg或肺内分流>10%~12%时,即有全肺灌洗指征。当患者合并肺部感染时,建议控制肺部感染后再进行WLL。

2.灌洗形式

临床上肺灌洗主要有两种形式,①WLL:患者在全麻后行双腔气管插管,进行一侧肺通气,另一侧肺灌洗。单侧肺灌洗需要的生理盐水量10~20L,直到回收液清亮为止。暂没有统一操作步骤的共识,各医疗机构根据经验改良操作步骤例如人工增加胸膜腔内压、灌洗时体位变动等,但由于没有随机对照试验,尚不能判断添加这些方法是否更有效。对于严重呼吸衰竭或不能耐受单肺通气的患者,可考虑在ECMO或高压氧舱辅助下进行WLL。WLL的优点在于灌洗彻底,效果显著,疗效维持时间长。大约80%的PAP患者经过第1次全肺灌洗后临床症状、影像学及肺功能有改善,维持时间平均约15个月。大约15%的患者灌洗效果欠佳,每6个月需要灌洗一次,其中不到10%的患者灌洗无效,但是目前尚没有预测全肺灌洗疗效的生物学指标,不能鉴别出哪些患者无效或效果不佳。②支气管镜下分段肺泡灌洗术:患者在局部麻醉下,通过支气管镜行肺段或肺叶灌洗治疗,每次灌洗50ml生理盐水,灌洗至回收液清亮,最多重复6次,2~3日后可重复进行灌洗。此方法优点是无需全身麻醉和气管插管机械通气、灌洗液量少(约为全肺灌洗量的1/10)、操作时间短、术中和术后并发症风险较低,但因为灌洗量少,可能造成灌洗不彻底,影响疗效。适用于不能耐受全身麻醉或婴幼儿患者。

3.并发症

WLL常见的并发症包括:灌洗液溢漏至非灌洗侧肺、低氧血症、支气管痉挛、胸腔积液、气胸、液气胸和肺部感染。广州呼吸健康研究院对78例次全肺灌洗进行总结,其中18例次发生围手术期并发症,术中并发症7例次,包括胸腔积液1例次,气胸2例次,心力衰竭2例次和心律失常2例次。术后并发症11例次,包括胸腔积液3例次,感染4例次,肺不张1例次,肺水肿1例次,喉头水肿1例次,胸腔积液并肺部感染1例次。此外23例次发生一过性术后发热,不需特殊处理。研究表明,并发症发生率与灌洗的回收率呈负相关,当回收率<86.82%,预测WLL发生并发症的敏感度为87.7%,特异度为94.4%,曲线下面积(AUCROC)为0.926。

(二)GM-CSF

自身免疫性PAP患者存在高水平抗GM-CSF抗体,与GM-CSF特异性结合,阻断GM-CSF下游通路,最终导致肺泡巨噬细胞降解肺泡表面活性物质能力下降,肺泡蛋白沉积形成。而目前抗GM-CSF抗体形成原因未明,通过补充GM-CSF,恢复GM-CSF通路和肺泡巨噬细胞降解表面活性物质能力成为可能。GM-CSF治疗有两种形式:皮下注射及雾化吸入,但应优先选择雾化吸入方式。

1.雾化吸入GM-CSF

国外最早应用GM-CSF雾化吸入治疗自身免疫性PAP的个案报道于2004年,Wylam等使用雾化吸入GM-CSF治疗了12例不需要紧急行全肺灌洗的自身免疫性PAP患者,治疗方案为:250μg,2次/d,d1~d7,两周为1个疗程,如果12周未起效,剂量从250μg增至500μg,总疗程24周,其中10例患者常规量起效,1例增量至500μg起效,有效率为11/12(91.69%),大多数患者起效时间为4周。在30.5个月(3~68个月)的随访期中,无明显不良反应,白细胞也未见明显升高或降低。其中5例有效者病情复发,其中4例复发时间为停药后6.3个月(5.5~12个月),重新吸入GM-CSF后仍可有效。随后,Tazawa等报道在一项多中心、Ⅱ期临床研究中,经过3个月观察期排除自发改善的患者后,共纳入39例自身免疫性PAP患者,治疗方案为125μg雾化吸入,2次/d,d1~d8,每2周为1个疗程,连续6个疗程。然后125μg雾化吸入,1次/d,d1~d4,每2周为1疗程,连续6个疗程,总疗程为24周,有效率为24/39(62%)。其中17例(71%)在用药后3个月内起效,7例(29%)在4~6个月起效。在52周的随访当中,83%(29/35)保持稳定,不需要额外治疗。在安全性方面,只有2例患者出现可能与药物有关的不良反应,1例患者出现发热,胸部CT检查后诊断为肺炎,经抗生素治疗后好转,GM-CSF重新使用后未发现不良反应。另1例患者胸部CT发现左侧胸壁结节,经外科活检后诊断为肺结核,经异烟肼、利福平和左氧氟沙星治疗9个月后治愈。1例有效患者复发,重新吸入GM-CSF后改善。

2.雾化吸入GM-CSF方式优于皮下注射

2011年Khan发表了一篇荟萃分析,总结了2011年之前发表的所有GM-CSF治疗PAP的疗效及安全性研究。结果发现,吸入给药无论从有效率、复发率还是安全性方面,都优于皮下给药。在有效性方面,皮下注射GM-CSF治疗有效率为43%~48%,而雾化吸入治疗,在观察期排除自发缓解的患者后仍有62%;在安全性方面,雾化吸入比皮下注射治疗不良反应要少得多;在起效时间方面,皮下注射GM-CSF治疗至少8~12周,而雾化吸入患者大多数在4~12周已经有明显改善,因为雾化吸入可使药物更好沉积在肺泡腔,药物浓度高,起效快;在复发率方面,总复发率为29.7%(95%CI 10.5~60.4),雾化吸入治疗复发率较低,为15.2%(95%CI 1.4~68.8),皮下注射治疗43.9%(95%CI 11.8~82.1);在经济性方面,因为雾化吸入直接作用于肺泡腔,所以治疗方案中药物用量更少,更经济。

(三)利妥昔单抗

利妥昔单克隆抗体是B细胞表面CD20抗原的单克隆抗体,通过减少表达CD20的B细胞数量,影响T细胞的活化,进而引起细胞因子产生减少,抑制浆细胞产生抗体的作用,已经在一些自身免疫性疾病中显示很好的疗效,例如类风湿关节炎、特发性血小板减少性紫癜和系统性红斑狼疮等,故根据此原理应用于自身免疫性PAP中。2009年,Borie等首次报道1例病情进展的自身免疫性PAP患者,给予利妥昔单抗静脉注射好转的过程。治疗方案为:第1天和第15天分别静脉注射利妥昔单抗1 000mg,治疗显示B细胞和血清抗GM-CSF抗体均有下降,并持续至治疗后第9个月。治疗第6个月,患者动脉血气改善,但影像学和肺功能并没有改善,治疗第9个月,患者气促症状和运动耐力改善,同时肺功能和影像学也有改善并维持至治疗后第12个月。Amital等报道1例经过全肺灌洗和皮下GM-CSF治疗效果不佳的患者,再次加重后给予利妥昔单抗(375mg/m2,1周1次,总疗程4周)治疗,2个疗程后患者气促症状、运动耐量、肺功能、动脉血气和影像学均有改善,但血清抗GM-CSF抗体改变不明显。目前只有一个前瞻性临床研究,Kavuru等纳入10例病情严重程度中度的、初次诊断为自身免疫性PAP的患者,于第0天和第15天分别给予利妥昔单抗1 000mg静脉注射,其中9例完成治疗,有效率为77.78%(7/9),有效者均有动脉血气、肺功能和影像学的改善,B细胞和灌洗液中抗GMCSF抗体也有降低,但血清抗GM-CSF抗体变化没有统计学意义。

(四)血浆置换

自身免疫性PAP体内存在高水平抗GM-CSF抗体,而血浆置换术可清除血浆中病理性抗原、抗体、免疫复合物、蛋白质、炎症介质、毒素、毒物等成分,为此血浆置换可能成为治疗自身免疫性PAP的有效方法。然而,国内尚无成功的个案报道,国外也只有少量的个案报道,有效性和安全性仍待进一步确定。

(五)其他

既往报道一例PAP患者予肺移植治疗,但移植后仍复发。其次,既往假设将血清GM-CSF水平降至阈值以下可治愈自身免疫性PAP,但已有案例将其降至阈值以下仍复发,所以目前为止仍没有治愈的手段,抗GM-CSF抗体的产生原因或上游的靶点因子仍有待研究,或许将会成为日后治疗的新手段。