英文名称 :neurogenic tumor

纵隔神经源肿瘤(neurogenic tumor)是最常见的后纵隔肿瘤,好发于脊柱旁沟区。从病理学角度可将其分为三大类:①神经鞘膜肿瘤[包括神经鞘瘤(neurilemmoma)及神经纤维瘤(neurofibroma)],一般发生于肋间神经,多见于青年人,可合并神经纤维瘤病;②神经节肿瘤[节细胞神经瘤(ganglion neuroma)、节细胞神经母细胞瘤(ganglion neuroblastoma)、神经母细胞瘤(neuroblastoma)],发生于交感神经链,常见于儿童;③副神经节肿瘤[副神经节瘤(paraganglioma)、嗜铬细胞瘤(pheochromocytoma)],好发于成年人,可以合并内分泌异常。其中最常见于成人的纵隔神经源肿瘤为神经鞘瘤(neurilemmoma,又称施万瘤,Schwannoma),最常见于儿童及青少年的纵隔神经源肿瘤为神经节肿瘤。副神经节组织肿瘤发病率低,仅占纵隔神经源性肿瘤的不足5%,其中2/3位于前纵隔的主动脉根部以上,约1/3位于后纵隔。

约80%的纵隔神经源肿瘤为良性肿瘤,恶性神经源肿瘤主要为神经母细胞肿瘤,好发于5岁以前的幼儿。

【实验室检查】

副神经节瘤可出现尿内儿茶酚胺及其代谢产物,如多巴胺、高香草酸(HVA)和香草扁豆酸(VMA)等,以24小时总量为主。

【影像学表现】

1.X线表现

在X线片上,神经源性肿瘤的各种亚型表现相似,表现为向一侧突出的肿块影(图1、2),侧位像与脊柱重叠(图2)。 肿块为类圆形(图1)、椭圆形(图2)或长形。良性者边缘光滑锐利,恶性者边缘模糊不清。

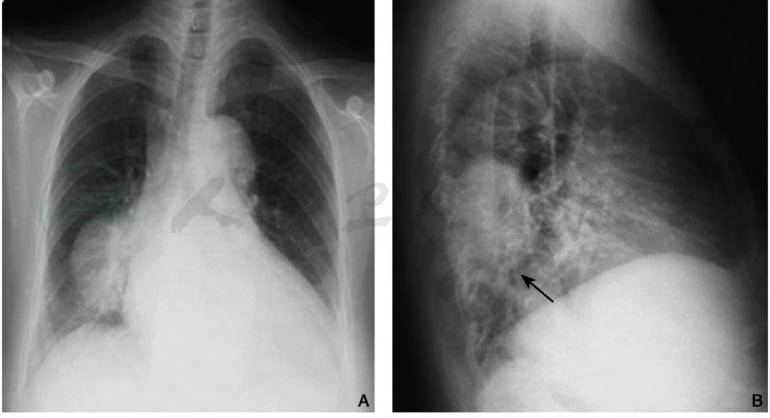

图1 节细胞神经纤维瘤(左上后纵隔)

女性,62岁,胸部正位像显示左肺尖球形软组织肿块影,内上缘模糊不清,下缘与外缘清晰锐利,密度均匀

图2 神经源性肿瘤(右后纵隔)

男性,56岁,胸部正位像(A)显示右心缘旁半球形软组织肿块影,边缘光滑锐利;侧位像(B)显示肿块(箭)呈椭圆形,边界清楚,与脊柱重叠

相邻骨骼可发生压迫性骨质吸收、骨质破坏等改变,如肿块处脊柱侧弯、椎间孔扩大、椎骨压迫性骨质缺损或骨质破坏、肋骨骨萎缩而相应的肋间隙增宽等。

2.CT表现

(1)共同表现:

后纵隔脊柱旁沟软组织密度肿块,良性肿瘤边缘光滑锐利,与周围结构分界清楚,部分病灶伸入椎间孔,甚至椎管内(图3),邻近骨骼可因肿瘤压迫发生骨萎缩,甚至形成边缘光滑的压迹与骨质缺损。恶性肿瘤往往体积较大,多数轮廓不规则,与周围结构之间的脂肪界面消失,侵及邻近结构,破坏附近骨骼。

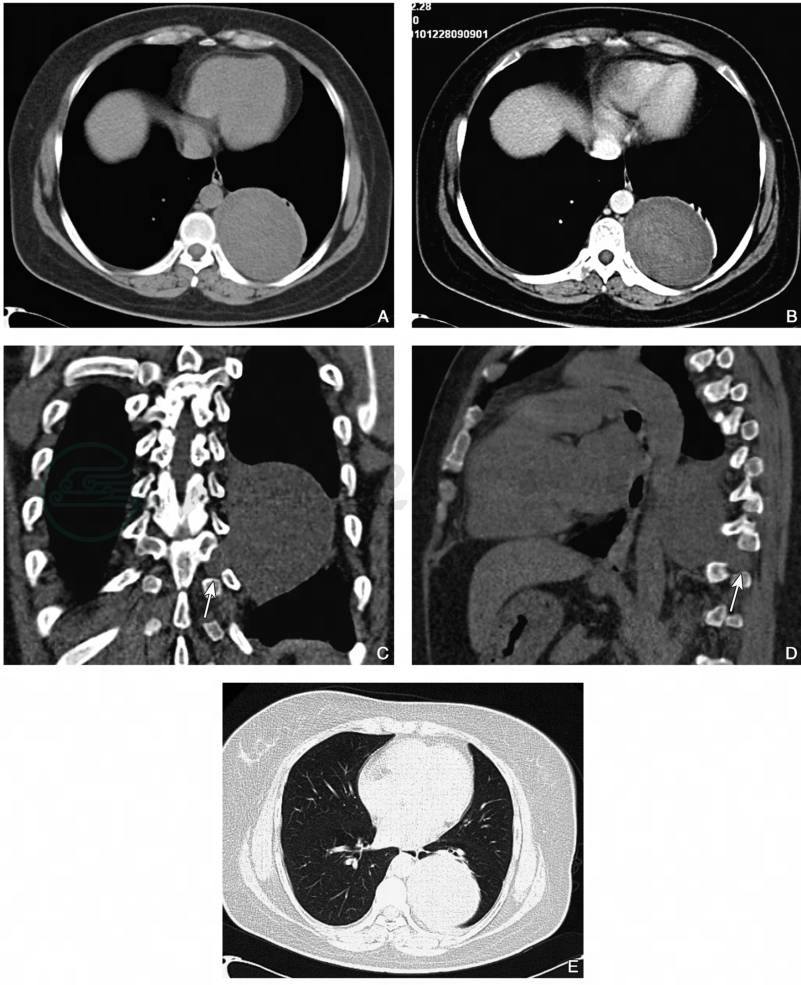

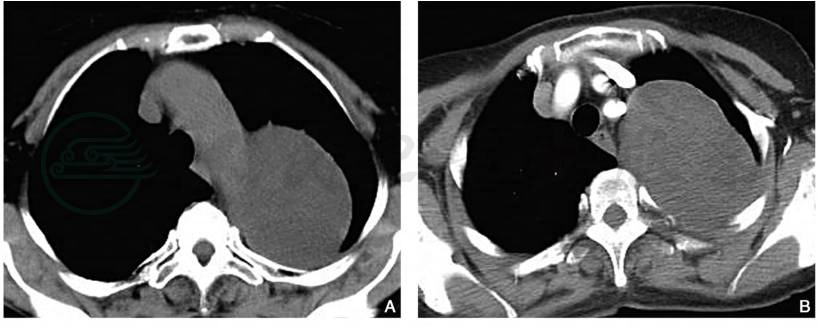

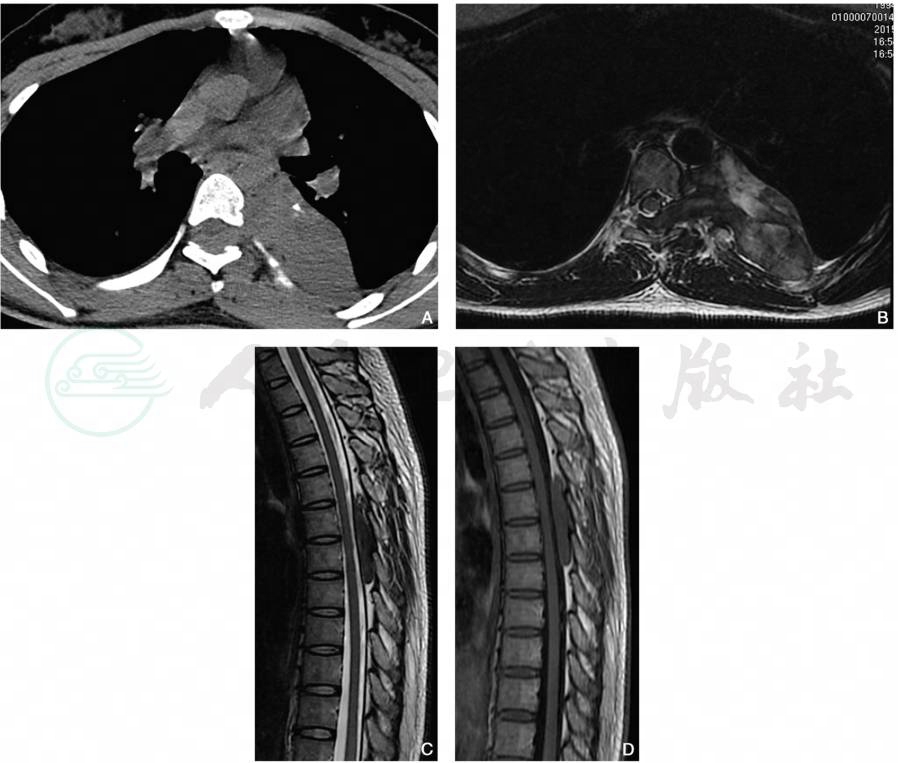

图3 神经鞘瘤

女性,38岁,CT轴位纵隔窗(A)示左侧脊柱旁沟类圆形软组织密度肿块,密度均匀,边缘光滑锐利,增强扫描(B)不均匀轻度强化,相邻肺组织压缩带明显强化;冠状位(C)及矢状位(D)重建显示肿块伸入相邻椎间孔(箭),肺窗(图E)示瘤-肺界面清晰

注意:肿瘤突然增大往往提示有恶变的可能,但是,如果肿块突然增大而又不继续进行性扩展时,应考虑肿瘤内出血。

(2)神经鞘膜肿瘤:

肿瘤呈类圆形或骑跨椎管内外的哑铃状,密度均匀或不均匀,实质密度与肌肉相似(图4),部分神经鞘瘤含有类脂质,密度较低,可伴有低密度的坏死囊变区或点状钙化灶。增强扫描肿瘤可呈均匀或不均质强化(图3)。出现多发神经源性肿块时考虑神经纤维瘤病。

图4 神经鞘瘤伴局灶性细胞生长活跃

女性,72岁,CT平扫纵隔窗(A)显示右侧脊柱旁沟软组织密度肿块,密度均匀,边缘光滑锐利,瘤体通过椎间孔向椎管内延伸,骨窗矢状位重建(B)显示椎体右后缘骨质缺损,缺损边缘可见纤细的硬化边

(3)神经节肿瘤:

瘤体多呈椭圆形或丘状隆起,与椎体及肋骨胸膜面广基底连接,纵径比前后径长,肿块沿脊柱的前外侧缘上下跨越3~5个椎体,呈低或中等密度(图5),20%的肿块内可见小点状或斑状钙化影(图5C)。增强扫描轻度或不强化(图5、6)。

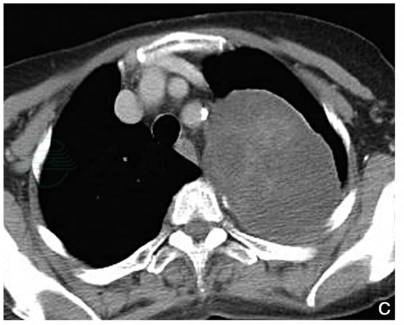

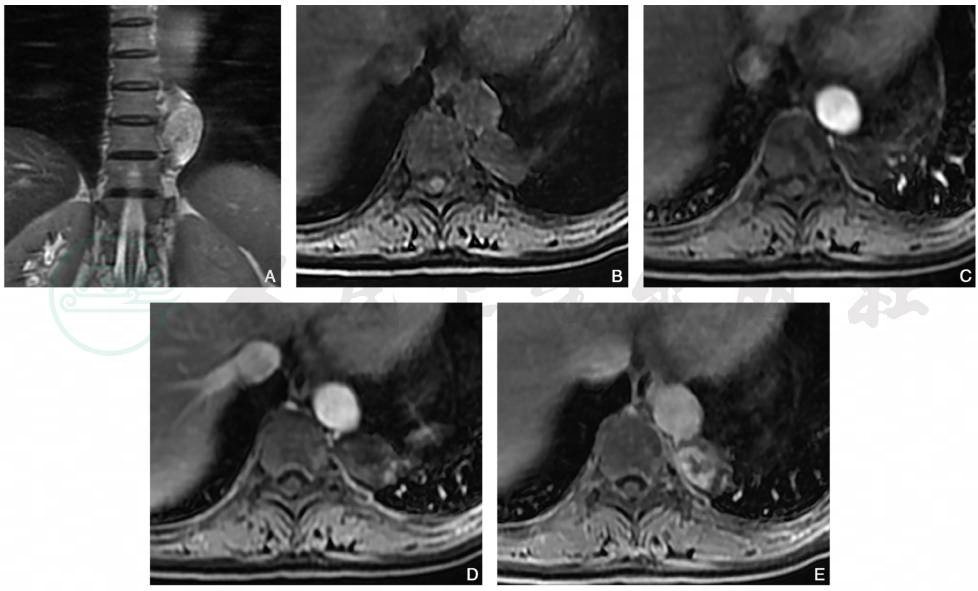

图5 节细胞神经瘤

女性,60岁,CT平扫纵隔窗(A)显示右侧脊柱旁沟丘状软组织密度肿块,密度均匀,边缘光滑锐利,增强扫描(B)病变无明确强化,冠状位重建(C)显示病灶累及4个椎体,病灶内可见细点状钙化

图6 节细胞神经瘤

女性,62岁,CT平扫纵隔窗(A)显示左侧脊柱旁沟软组织密度肿块,密度均匀,边缘光滑锐利,增强扫描动脉期(B)及静脉期(C)显示病灶呈持续不均匀强化

神经母细胞瘤好发于幼儿,肿块通常较大,密度常不均匀,75%~85%的肿瘤可见散在钙化(图7),增强扫描肿瘤呈中度不均匀强化。

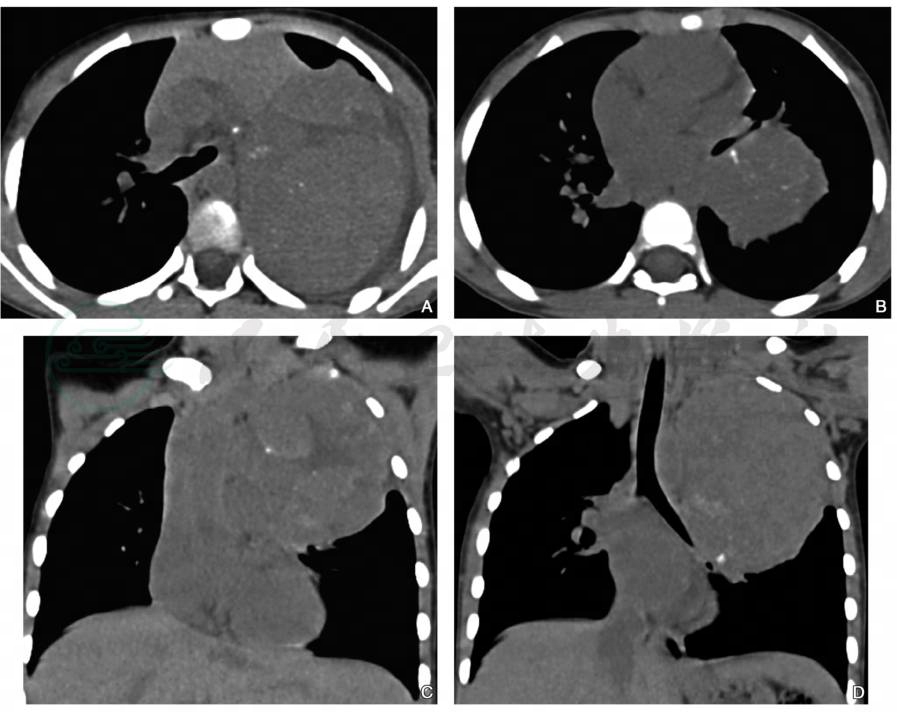

图7 节神经母细胞瘤

男性,3岁,CT平扫气管分叉平面(A)及右下肺静脉平面(B)显示左侧软组织密度肿块,密度不均匀,内可见斑点状钙化及裂隙状低密度影,胸腺受压前移,左主支气管受压前移,轻度变窄,冠状位重建升主动脉平面(C)显示肿块占据上中纵隔,气管平面(图D)显示气管左缘受压轻度弧形变,左主支气管向下移位

(4)副神经节肿瘤:

肿瘤常发生坏死、囊变、出血,导致密度不均匀,增强扫描呈快速、明显的持续性强化,其强化程度与邻近血管相仿(图8)。

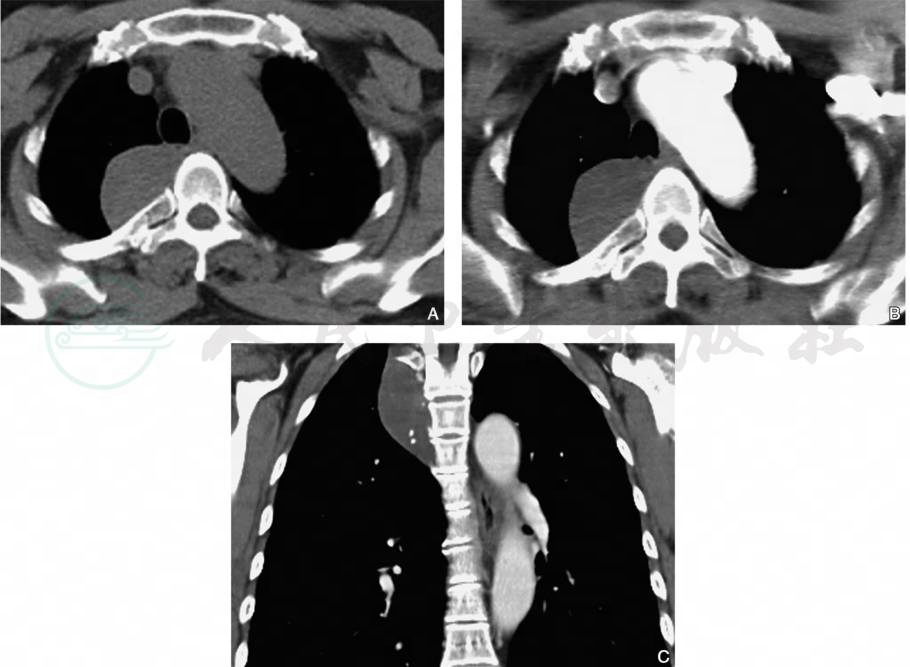

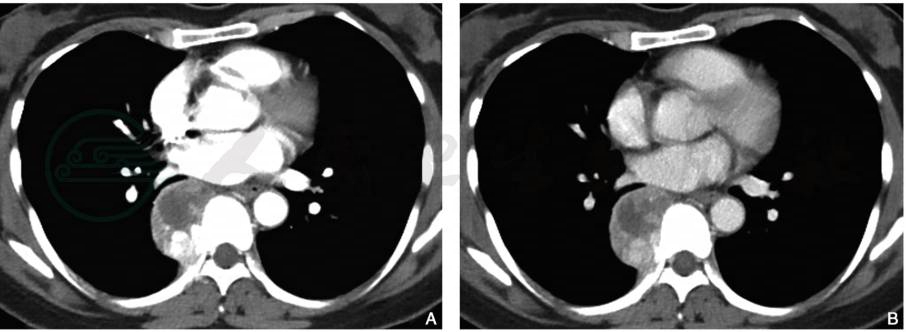

图8 副神经节瘤

女性,44岁,CT增强扫描动脉期(A)显示椎体右侧软组织肿块,呈边缘显著不均匀强化,静脉期(B)强化范围增大,密度略有下降

3.MRI表现

(1)共同表现:

纵隔神经源性肿瘤多位于后纵隔脊柱旁或脊柱旁沟,肿块在SE序列上多呈等、稍长T1,长T2信号。与CT相比,MRI能清晰显示肿瘤的是否有脊柱和脊髓内侵犯,对显示肿块与脊神经根、椎骨及脊髓的关系有重要的临床价值(图9)。

图9 节细胞神经瘤伴局灶黏液样变性及钙化

女性,20岁,CT平扫(A)示椎体左侧丘状软组织肿块,可见斑点状钙化,病灶经椎间孔进入椎管,同层T2WI(B)病灶信号不均匀,伸入椎管的部分位于脊髓后方,二者分界清楚,矢状位T2WI-FSE(C)及T1WI-FSE(D)显示病灶椎管内部分位于硬膜外,相连硬膜腔变窄,椎管内脂肪消失

(2)神经鞘肿瘤:

肿瘤呈圆形或卵圆形,也可以呈典型的跨越椎管内外的哑铃型或漏斗状。肿瘤在T1WI上呈等均匀低信号;在T2WI上呈高信号,信号强度多数均匀,也可出现中央信号高的靶征,也可以出现周围高信号的环征(图10)。增强扫描时瘤体在增强早期呈弱强化或不强化表现,延迟期强化明显,呈不均匀或边缘强化(图11)。

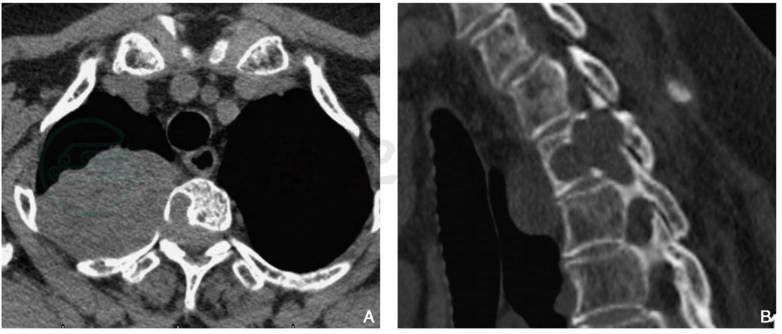

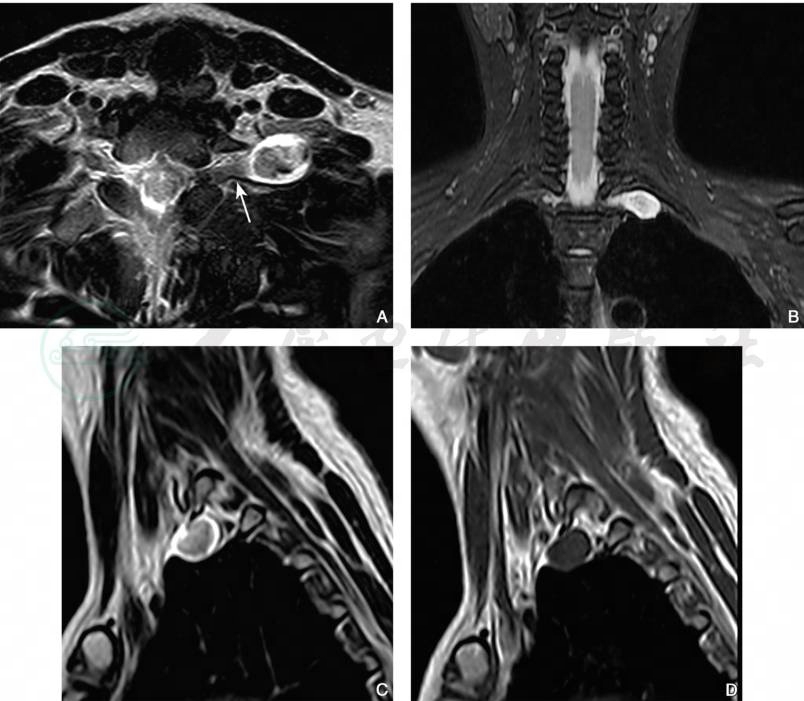

图10 神经鞘瘤

女性,41岁,T2WI-FSE轴位(A)及T2WI-FS冠状位(B)及矢状位T2WI-FSE(C)显示胸1椎体左侧椭圆形结节经椎间孔(箭)伸向椎管,结节呈高信号,周围环绕更高信号形成环征,矢状位T1WI(D)病灶呈等信号

图11 神经鞘瘤

女性,58岁,冠状位T2WI(A)显示椎体左侧类圆形高信号,T1WI(B)呈低信号,增强扫描动脉期(C)病灶未见强化,静脉期(D)呈边缘轻度不均匀强化,延迟期(E)呈显著周边不均匀强化

(3)神经节肿瘤:

肿块T1WI多为均匀的肌肉样低信号,T2WI多为等、高混杂信号(图9)。病变内囊变区呈长T1、长 T2信号(图12),出血区信号取决于出血的时间长短,信号多样。动态增强MR显示瘤体缺乏早期强化,表现为渐进不均匀强化,强化峰值多发生在注入造影剂后5分钟左右。

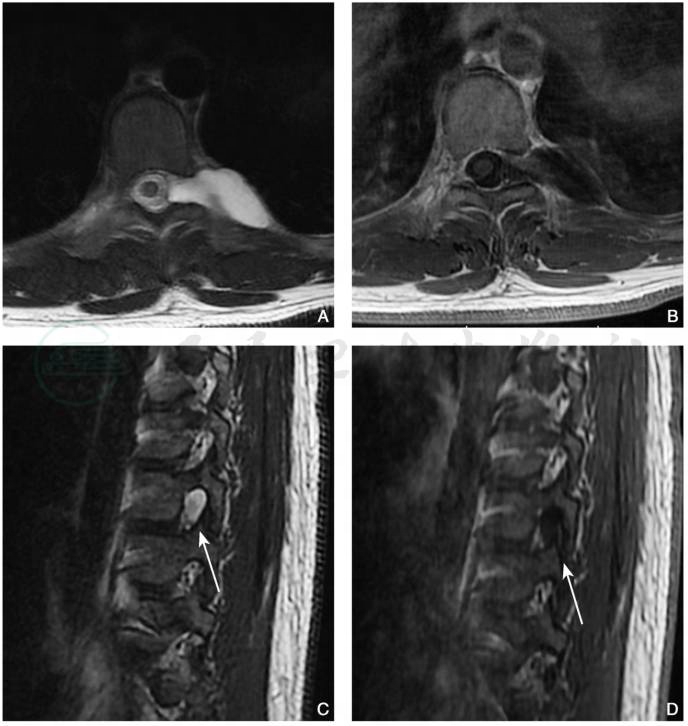

图12 节细胞神经瘤

男性,17岁,T2WI轴位(A)显示左侧脊柱旁沟高信号肿块伸入椎管,T1WI增强扫描(B)病灶未见明显强化,矢状位T2WI(C)及T1WI(图D)示相应椎间孔扩大,被高T2、低T1信号充填(箭)

(4)副神经节肿瘤:

T1WI上呈等或稍低信号,T2WI呈明显高信号影,信号常不均匀。T1WI和T2WI上肿瘤内均可见血管流空征,增强扫描实质部分显著强化。

应手术切除肿瘤。体积较小的良性神经源性肿瘤可在电视胸腔镜下切除;对包膜不完整者,切除范围应扩大。瘤体巨大时可穿刺抽出其中液化的物质或分块切除。对于突向椎管内的哑铃型肿瘤应与神经外科医生合作一次完成手术,先切除椎管内部分,再切除胸内部分。术中彻底止血,避免发生椎管内血肿。恶性神经源性肿瘤术后可行放射治疗。