英文名称 :pulmonary arteriovenous fistulae

中文别名 :肺动静脉瘤;肺血管瘤;动静脉血管瘤病;海绵状血管瘤;肺动静脉畸形

肺动静脉瘘(pulmonary arteriovenous fistulae,PAVF)又称为肺动静脉瘤(pulmonary arteriovenous aneurysms)、肺血管瘤(pulmonary angioma)、动静脉血管瘤病(arteriovenous angiomatosis)、海绵状血管瘤(cavernous haemangiomas)、肺动静脉畸形(pulmonary arteriovenous malformations,PAVM)等。肺动静脉瘘和伴有分流的PAVM这两个名称可以互换使用,但目前更倾向于使用PAVM。

肺动静脉瘘是一种连接肺动脉和肺静脉的异常的血管结构,其特征为肺动脉与静脉之间的毛细血管被旁路所代替,形成异常的管状交通,造成不同程度的肺内右向左分流。这些交通支对机体的影响依赖于血管受累的程度,如果畸形血管仅累及外周动脉和静脉,分流量较小,通常不影响肺循环的血流动力学,或仅产生轻微的影响;如果受累血管为较大的静脉和动脉,或者较多的肺毛细血管被畸形血管所代替,则可导致严重的血流动力学改变。

肺动静脉瘘可以是先天性的,也可以是获得性的。先天性肺动静脉瘘有两种情况:①海绵状血管瘤,通常由肺动脉发出1个或多个扭曲和扩张的分支;②毛细血管扩张,形成一个毛细血管巢,通常合并存在遗传性出血性毛细血管扩张症(hereditary hemorrhagic telangiectasia,HHT),约80%的肺动静脉瘘患者伴有HHT。获得性的肺动静脉瘘通常发生于肝硬化患者,如肝肺综合征(hepatopulmonary syndrome,HPS),也可见于创伤、感染如肺血吸虫病或放线菌病等患者。

HHT是一种常染色体显性遗传病,目前已经明确有三个基因突变,发生在具有不同临床表型的患者中。在第9号染色体ENG编码区的内皮糖蛋白(endoglin)基因突变,临床上主要表现为脑和肺动静脉瘘。位于12号染色体ACVRL1编码区的激活素受体样激酶1(ALK1)为调控血管生长和修复的基因,此基因突变者常表现为肝动静脉畸形,5%伴有肺动静脉瘘,而肺动脉高压几乎只发生在这种突变的个体中。1%~2%的患者存在SMAD4基因突变,主要表现为幼年息肉病综合征。

肺动静脉瘘较为少见,目前尚没有基于人群的发病率的数据。根据尸体解剖的结果,约15 000例中仅有3例存在肺动静脉瘘。也有文献报道,肺动静脉瘘的发病率为2/10万~3/10万,女性多见,男女比例为1∶1.5到1∶1.8。首次发生症状的年龄不等,但大多数患者确诊的年龄在30岁左右。

(一)吸入100%的氧计算分流率

分流率(Qs/Qt)的计算公式为:

Qs/Qt=(CcO2-CaO2)/(CcO2-CvO2)

CcO2为终末毛细血管氧含量,CvO2为混合静脉血氧含量。

上述方程是计算分流率最准确的方法,但是由于它需要插入右心导管来检测混合静脉血氧饱和度,因此难以临床实施。可以使用简化的分流率计算方法:

Qs/Qt=(PAO2-PaO2)/(PAO2-PaO2+1 670)

PAO2为肺泡氧分压,PaO2为动脉氧分压。

此种方法非常容易进行且最为经济,故为首选的诊断方法。患者吸入100%的氧气20分钟后,检测动脉血氧分压(PaO2),通过分流方程计算分流率。如果分流率超过5%,则需进行进一步的检查。但它并不是一个无错误的方法。如果面罩密闭不严或吸氧时间不足,则会影响结果的准确性;吸入100%氧检查本身也会引起肺不张和少量分流。

(二)造影超声心动图

又称心脏声学造影,是检测肺动静脉瘘最敏感和安全的检查方法,目前被广泛使用。采用团注的方法,将经过充分摇动形成了细小气泡的盐水经外周静脉注入,同时进行超声心动图检查。在正常情况下,气泡将被肺脏毛细血管所捕获而停留在肺内,但是如果存在动静脉分流,在3~4个心动周期后气泡会在左心房内显影,而当存在心内分流时,气泡在3个心动周期内显影。心脏声学造影不能定量判断分流率。由于它的敏感性过高,临床上轻微的、无意义的分流也可以检测出来。

(三)放射性核素显像

放射性核素显像是将99m锝白蛋白聚合物注入体内,正常情况下虽有极少量碎片和游离99m锝通过肺毛细血管进入体循环,但因放射性极少,全身显像仅见两肺显影。如果体循环中脑、脾、肾也显影,说明存在右向左分流。其阴性结果是必要的除外诊断依据。放射性核素显像也是一个敏感的方法,而且能够计算出分流率,但是它不能区分是心内分流还是肺内分流。

(四)CT扫描

造影剂增强CT对肺动静脉瘘的诊断比传统的肺动脉造影更敏感,而且能很好地显示瘘的部位和结构。CT可见供血动脉与畸形血管相连,呈条状或结节状。引流静脉与畸形血管和肺静脉相连向左心房走行(图1)。毛细血管扩张型则呈弥漫分布的小结节影,明显强化。三维螺旋CT在分析特殊部位的动静脉瘘方面更精确,且避免了造影剂的注射。其缺点在于如果伴有血管肿瘤则会出现假阳性的结果。

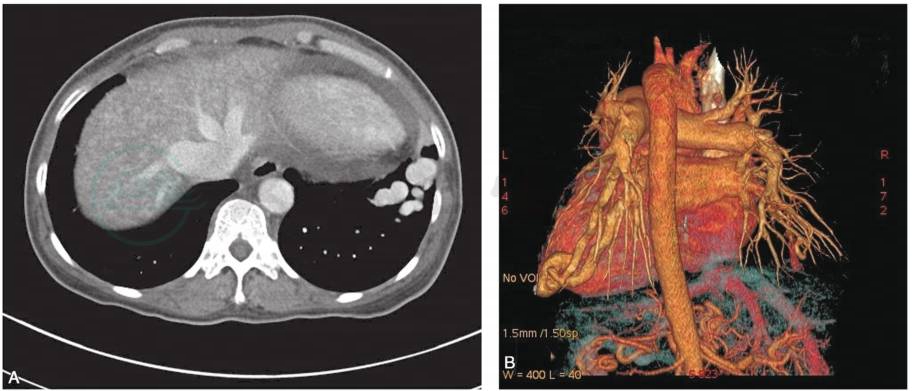

图1 肺动静脉畸形的CT影像

患者,女性,44岁,遗传性出血性毛细血管扩张症。A.左下肺一团增强的血管团;B.血管容积重建可见左下肺动脉增粗,与畸形血管相连,并由肺静脉引流至左心房。

(五)肺动脉造影

肺动脉造影仍是诊断肺动静脉瘘的“金标准”,数字减影血管造影已经大部分取代了传统的造影技术。血管造影可以对肺动静脉瘘的形态、复杂性和大小等提供详细的信息(图2)。

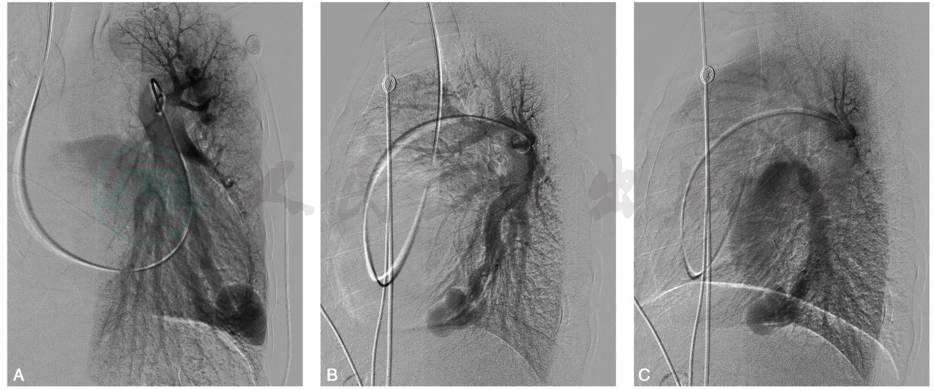

图2 肺动脉造影

与图1为同一患者。A.左下肺巨大肺动静脉瘘;B.左侧位造影,动脉期,肺动脉入畸形血管;C.左侧位造影,静脉期,畸形血管与肺静脉相连,引流入左心房。

(一)经皮导管栓塞术

经皮导管栓塞术(transcatheter embolisation,TCE)是肺动静脉瘘的标准治疗,可以起到根治的作用,从而有效地避免了矛盾性栓塞及其他肺动静脉瘘相关的并发症的发生。通常将导管从股静脉插入,栓塞治疗前,先行肺动脉造影充分了解病变部位、形态、类型和累及的范围和程度,而后选择性地进入到肺动静脉瘘的供血动脉,实施栓塞术。

根据需要栓塞血管的大小和复杂程度,可以选择多种材料用于肺动静脉瘘的栓塞,目前常用的栓塞材料为不锈钢弹簧圈和可分离球囊。TCE的指征包括有症状的动静脉瘘患者,以及无论有无症状,动静脉瘘的供血动脉直径大于3mm者。一般,PAVM的供血动脉直径在3~9mm时可以使用球囊或弹簧圈治疗,而直径大于8mm的血管可以单独使用弹簧圈处理,也可以弹簧圈与球囊联合使用。

TCE最常见的并发症是操作相关并发症,如造影剂过敏、操作部位的局部出血等,胸膜炎性胸痛可见于13%的患者,呈自限性。在操作后4~6周,可发生晚期胸膜炎伴发热及肺部浸润,主要见于较大肺动静脉瘘栓塞后。少见的并发症有心绞痛和螺圈移位到肺静脉,或出现矛盾性螺圈栓塞。

(二)外科手术

外科手术是治疗肺动静脉瘘的经典方法,但随着TCE治疗技术的发展,外科手术在很大程度上已经被栓塞治疗所取代。对于肺动静脉瘘破裂入胸腔、栓塞治疗失败、对造影剂过敏及不接受栓塞治疗者可以进行手术治疗。手术切除畸形血管是根治性治疗措施,可根据病变的复杂程度、范围、大小、数量及类型选择局部切除、肺段切除、肺叶切除、血管结扎或全肺切除。严重的肺动静脉瘘是双侧肺移植的适应证。