血管炎(vasculitis)是以血管壁的炎症性改变为主要病理表现的一组疾病。血管炎症可导致血管破坏,故有时又称坏死性血管炎。血管炎包括的疾病很广泛,既可以是原发性血管炎,也可以伴随或继发于其他疾病;侵犯的血管可以动脉为主,也可以同时累及动脉、静脉和毛细血管;可以小血管为主要侵犯对象,也可以是以较大血管为主的疾病;血管炎可以是系统性的,引起多系统、多器官的功能障碍,也可以局限于某一器官。肺血管炎,顾名思义,就是指肺血管受侵犯的血管炎,通常是系统性血管炎的肺部受累,少数可以是局限于肺血管的炎症;一些肺血管炎比较少见,诊断比较困难,应该引起临床足够重视。

近年来,血管炎的治疗取得了很多进步,但血管炎的病因和发病机制仍不十分清楚。目前认为在遗传易感性基础上,在环境因素作用下,通过免疫异常介导的炎症反应所致,参与血管炎发病的因素见表1。

如前所述,有些血管炎的发生率有种族差异,部分血管炎有家族聚集现象,均提示遗传因素是其发病原因之一。近年研究发现了不同血管炎的多个易感基因,但是其研究结果在不同人群之间不一致。血管炎的发生率也存在地域差异,提示可能有环境因素参与,包括感染及药物等。许多研究提示病毒(乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、EB病毒、巨细胞病毒、细小病毒B19、HIV病毒等)和细菌(金黄色葡萄球菌及结核分枝杆菌等)感染与不同类型血管炎可能相关,如乙型肝炎病毒与结节性多动脉炎、丙型肝炎病毒与原发性冷球蛋白血症血管炎、金黄色葡萄球菌与坏死性肉芽肿性血管炎(Wegener肉芽肿)、结核分枝杆菌与Takayasu动脉炎及白塞病,但均缺乏直接证据。研究提示接触硅物质与坏死性肉芽肿性血管炎(Wegener肉芽肿)发病有关。丙硫氧嘧啶、甲巯咪唑、肼屈嗪等药物可引起ANCA阳性,部分患者出现血管炎表现。白三烯受体拮抗剂与Churg-Strauss综合征发病有一定关系。

表1 参与血管炎发病机制的细胞和因子

如表1所示,参与血管炎发病机制因素可能是多方面的,具体包括病理性免疫复合物在血管壁的形成和沉积、体液免疫反应(抗中性粒细胞胞质抗体、抗内皮细胞抗体)、细胞免疫反应和肉芽肿形成,由病原微生物、肿瘤以及毒物导致血管内皮细胞功能受损。大量证据显示免疫细胞之间、淋巴细胞和内皮细胞之间以及细胞因子和黏附因子之间的相互作用,在血管炎的发病机制中都起一定的作用。参与不同类型血管炎发病的因素和具体机制也不相同。

致病免疫复合物的形成及沉积在血管壁,通过经典途径激活补体而导致血管壁炎症。已经证实经典型结节性多动脉炎、原发性冷球蛋白血症血管炎和过敏性紫癜等主要影响小到中等血管的血管炎的主要发病机制为免疫复合物沉积。

越来越多研究表明抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)在血管炎发病机制中起重要作用。ANCA是一种以中性粒细胞和单核细胞胞质成分为靶抗原自身抗体,通常以乙醇固定的底物用间接免疫荧光法检测,根据荧光染色模型分为胞质型(cytopalsmicpattern,c-ANCA),其靶抗原为蛋白酶3(PR3),在乙醇固定过程中,初级颗粒破裂,PR3释放,因其电荷性不强,因此间接免疫荧光染色就表现为粗糙颗粒样胞质内染色类;核周型(Peinuclearpattern,p-ANCA)ANCA主要针对颗粒中丝氨酸蛋白酶,如髓过氧化物酶(MPO)、弹力蛋白酶、乳铁蛋白等成分,这些成分多带阳性电荷,在间接免疫荧光染色中,随着颗粒破裂释放,易与带负电荷的细胞核结合,表现为核周型。目前认为,针对PR3的c-ANCA主要在活动性坏死性肉芽肿性血管炎(Wegener肉芽肿)患者血清中检测到,且特异性较高,大多数情况下PR3-ANCA滴度与病情活动呈正相关。而针对MPO的p-ANCA在显微镜下多血管炎(包括特发性新月体肾小球肾炎)和Churg-Strauss综合征中更常出现。因此,坏死性肉芽肿性血管炎(Wegener肉芽肿)、显微镜下多血管炎(包括特发性新月体肾小球肾炎)和Churg-Strauss综合征(变应性肉芽肿性血管炎)被称为ANCA相关性小血管炎(ANCA-associatedsmall-vesselvasculitis,AAV)。而针对其他成分的不典型p-ANCA,则在许多疾病如炎症性肠病、自身免疫性肝病、结缔组织病、慢性感染及类风湿关节炎中均可出现,甚至在一小部分正常人中亦可出现。有时在间接免疫荧光染色中ANA也可出现类似p-ANCA的染色模型,被误认为p-ANCA阳性。因此,在评价p-ANCA阳性结果时,需结合其所针对的抗原以及临床表现进行具体分析,很多情况下,不典型p-ANCA仅提示存在慢性炎症反应,对血管炎诊断并无特异性。因此,仅PR3-ANCA和MPO-ANCA阳性对系统性血管炎诊断较为特异,需要结合临床表现和病理学结果进行具体分析。

ANCA抗原大多数都是中性粒细胞在宿主防御反应中用以杀菌成分。但为何会针对这些自身抗原产生免疫反应以及感染在其中起何作用目前尚不很清楚。确实反复细菌感染可导致血管炎加重;而且坏死性肉芽肿性血管炎患者鼻腔金葡菌带菌状态会导致血管炎复发。研究表明复方磺胺异噁唑对治疗局限型坏死性肉芽肿性血管炎是有效的,而且对多系统受累的患者可以减少复发。

在动物模型中,已经证实MPO-ANCA具有致病性;而PR3-ANCA的致病性尚不明确。ANCA在血管炎中的发病机制有几种假说。一种理论认为一些前炎症因子如IL-1、TGF-β、TNF或病原成分可以激活中性粒细胞,导致胞质颗粒中的一些成分移位到细胞表面,中性粒细胞表面表达PR3和MPO,能够与ANCA相互作用。这些细胞因子还导致内皮细胞过度表达黏附因子。ANCA也可诱导中性粒细胞释放活性氧自由基及溶酶体酶,导致局部内皮细胞受损。这些中性粒细胞可以穿过受损的内皮细胞,聚集在血管周围。还有人认为血管内皮细胞本身可以表达ANCA抗原。总之,ANCA可以促使中性粒细胞黏附于血管内皮细胞,间接导致内皮细胞损伤,促进中性粒细胞移位,进入血管周围组织。

抗内皮细胞抗体(AECA)可见于坏死性肉芽肿性血管炎、显微镜下多血管炎、Takayasu动脉炎、川崎病以及伴血管炎的系统性红斑狼疮和类风湿关节炎,检出率约为59%~87%。在动物模型中,AECA可诱发鼠血管炎的发生,表现为肺肾小动脉和静脉周围淋巴样细胞浸润,以及部分血管壁外有免疫球蛋白沉积,是AECA致病的直接证据。AECA通过补体介导的细胞毒作用或抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用导致内皮细胞的破坏和溶解。AECA能与内皮细胞结合,通过NFκB途径诱导内皮细胞活化,促进其表达黏附分子,以及上调细胞因子分泌,从而使得白细胞易于在该部位募集,并黏附于内皮细胞表面造成细胞损伤。

近年研究表明T淋巴细胞介导的细胞免疫反应也是血管炎的主要发病机制之一,包括辅助性T淋巴细胞(Th1、Th2和Th17)、调节性T淋巴细胞(CD4+CD25highFoxp3+)和细胞毒性T淋巴细胞均参与。部分血管炎患者外周血和/或病变部位激活的CD4+T细胞增加,它们表达CD25、CD38、CD45RO和HLA-DR明显增加,提示这是一类被活化的记忆T细胞。T细胞参与血管炎发病机制最直接的证据是证实患者的外周血中有抗原特异性的T淋巴细胞,应用体外淋巴细胞增殖试验,抗PR3-ANCA阳性的坏死性肉芽肿性血管炎患者的淋巴细胞对纯化的PR3的反应更多且更强,故认为患者体内存在PR3特异性的T淋巴细胞。Th1淋巴细胞及其产生的INF-γ和IL-2是肉芽肿性血管炎发病机制中的主要因素,INF-γ是巨细胞动脉炎和Takayasu动脉炎病变关键的细胞因子,与巨细胞形成、内膜增厚、组织缺血以及新生血管形成有关。有人提出坏死性肉芽肿性血管炎的病理过程可能是一个“Th1/Th2的二相转换”,开始为Th1型反应为主的肉芽肿形成阶段,T淋巴细胞主要表达和分泌Th1型细胞因子(INF-γ和IL-2);随后Th1型细胞因子诱导和刺激中性粒细胞和单核细胞的活化并表达ANCA靶抗原,使ANCA发挥作用,转变为以Th2型为主的体液免疫反应,表达IL-4相对增多,导致广泛的血管炎症病变。

至今我国尚缺乏原发性系统性血管炎的发病率和患病率的资料。肺血管炎在临床并不常见,以继发于弥漫性结缔组织病较为多见;随着对血管炎认识的不断提高,抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)相关血管炎,包括坏死性肉芽肿性血管炎(Wegener肉芽肿)、Churg-Strauss综合征和显微镜下多血管炎,临床上发病率呈增高趋势。原发性系统性血管炎中Takayasu动脉炎和白塞病可累及肺动脉;而ANCA相关性血管炎主要侵犯肺实质。

血管炎各年龄段均可发现,但一些具体病种有年龄和性别倾向。川崎病和过敏性紫癜以青少年儿童多见;Takayasu动脉炎以青中年女性多见;巨细胞动脉炎多见于老年人;结缔组织病的继发性血管炎则以育龄期女性多见。坏死性肉芽肿性血管炎和Churg-Strauss综合征中青年男性患者占多数,而显微镜下多血管炎老年患者不少见。

原发性系统性血管炎的发病率有明显的地域和种族差异:巨细胞动脉炎主要见于欧美的白种人,而Takayasu动脉炎在日本、中国等亚洲国家和南美洲地区较为常见;ANCA相关性血管炎中欧美国家以坏死性肉芽肿性血管炎为主,日本和中国则以显微镜下多血管炎较多见;白塞病的高发区为土耳其等地中海周围的国家,其次为中国、韩国和日本,欧美人则明显少见。

1837年Schonlein最早将血管炎作为一有特殊临床病理表现的独立疾病提出。此后随着人们对血管炎认识的不断深入,对血管炎的定义和分类不断进行修改和补充,出现了很多分类标准。之所以学者们对血管炎的分类各有侧重,未能统一,是因为:①这些血管炎病因大都不很清楚;②临床病理及血清学指标缺少特异性;③不同器官以及器官的不同部位其病理表现并不完全一样,且可能处于不同进展阶段以至于组织活检常为非特异表现或出现假阴性;④每一种血管炎其具体临床表现差异较大,严重程度不等;⑤其他一些非血管炎性疾病如肿瘤、药物毒副反应、心内膜炎等临床表现类似血管炎表现,这些因素给血管炎的临床诊断和分类造成很大困难。

美国风湿病学会1990年通过对807例患者的研究讨论提出了7种原发性血管炎的分类标准,包括Takayasu动脉炎(大动脉炎)、巨细胞动脉炎(颞动脉炎)、结节性多动脉炎(未区分经典型和显微镜下型)、韦格纳肉芽肿(目前建议采用坏死性肉芽肿性血管炎这一名称)、Churg-Strauss综合征(变应性肉芽肿性血管炎)和超敏性血管炎。需要指出,这些分类标准并不能包括这些原发性血管炎所有临床病理表现,因而对具体血管炎患者的诊断并不总是十分合适。但这些标准为临床医师评价及描述这些血管炎的流行病学资料以及治疗提供可比研究。

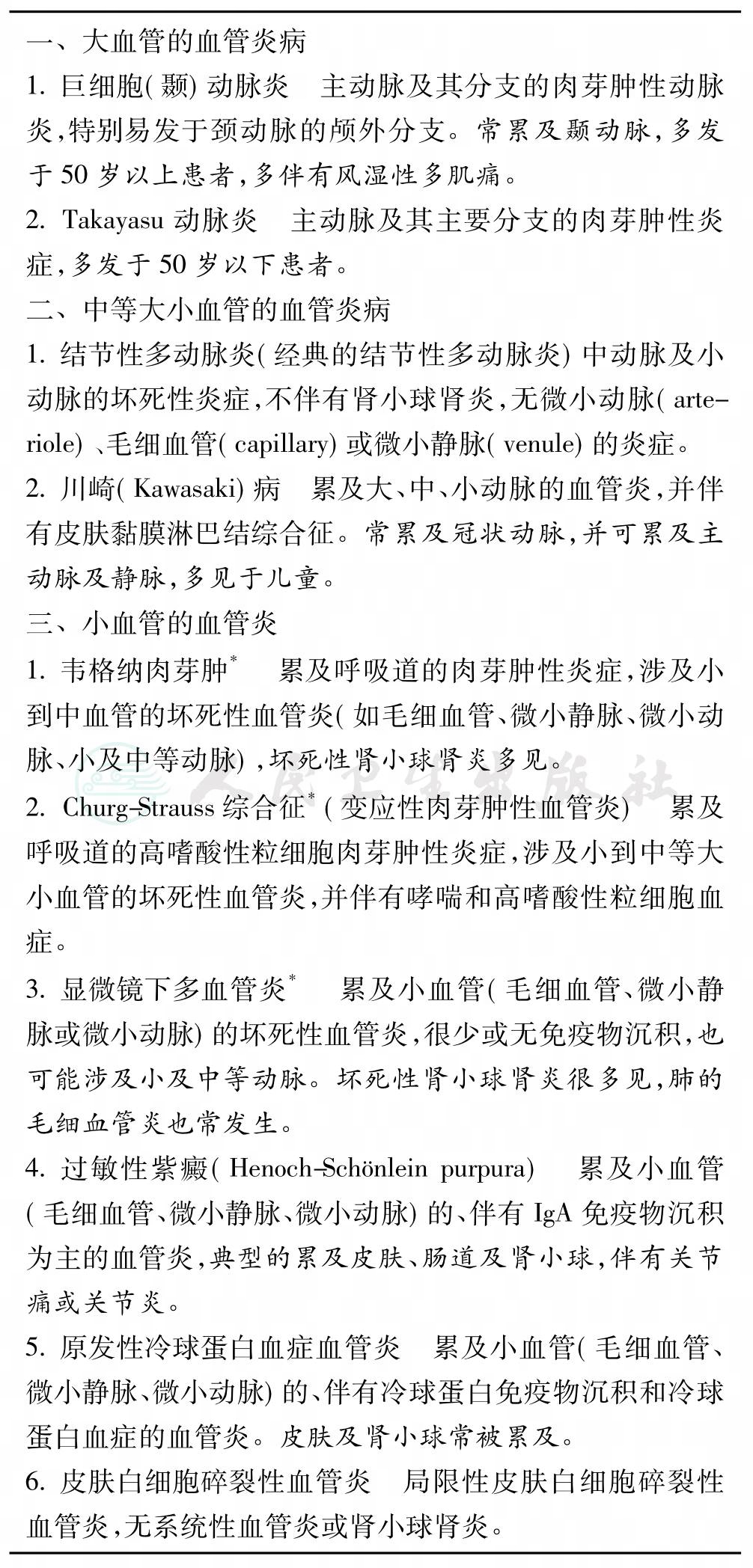

此后,1994年在美国Chapel Hill会议上,来自6个不同国家、不同中心和不同专业学者经过认真讨论,对原发性血管炎的一系列命名和分类标准进行了总结,见表2。Chapel Hill会议还讨论了非肉芽肿性小血管炎累及上或下呼吸道,伴或不伴有坏死性肾小球肾炎,且无抗肾基底膜抗体或免疫复合物的这一类病人,并建议对这一类疾病的诊断采用显微镜下多血管炎(显微镜下多动脉炎)一词,因这些患者肺血管炎主要是肺泡毛细血管炎。

表2 Chapel Hill会议关于系统性血管炎的命名及其定义

注:大血管指主动脉及走向身体主要部位(如肢体、头颈)的最大分支。中等动脉指主要脏器动脉(如肾、肝、冠状、肠系膜动脉)。小血管指微小动脉、毛细血管、微小静脉及实体内与微小动脉连接的远端动脉分支。有些小及大血管的血管炎病可能累及中等动脉,但大及中等血管的血管炎不累及比中等动脉小的血管。正常字体代表各项命名定义的必备内容,斜体字部分为常见但不必要。

*与抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)密切关联

血管炎病理特点是血管壁的炎症反应,常常贯穿血管壁全层,且多以血管为病变中心,血管周围组织也可受到累及,但支气管中心性肉芽肿病是个例外。大中小动静脉均可受累,亦可出现毛细血管炎症。炎症常伴纤维素样坏死、内膜增生及血管周围纤维化。因此肺血管炎可导致血管堵塞而产生闭塞性血管病变。炎症反应细胞有中性粒细胞、正常或异常淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞、巨噬细胞、组织细胞、浆细胞和多核巨细胞,且多为多种成分混合出现。如以中性粒细胞为主时,即表现为白细胞碎裂性血管炎;以淋巴细胞为主时,则是肉芽肿性血管炎的主要表现。但不同血管炎的不同病期,浸润的炎症细胞种类和数目也会有变化。如在白细胞碎裂性血管炎急性期过后也会出现大量淋巴细胞浸润,而在肉芽肿性血管炎晚期,炎症细胞可以单核细胞、组织细胞及多核巨细胞为主而非淋巴细胞。

血管炎的主要治疗药物为糖皮质激素及免疫抑制剂(以环磷酰胺最为常用),尤其对病变广泛且进展较快的患者更应积极治疗。