英文名称 :highly pathogenic avian influenza

中文别名 :人禽流感

高致病性禽流感(简称“人禽流感”)是人类在接触该病毒感染的病(死)禽或暴露禽流感污染环境后发生的感染。近十余年,我国先后报道A/H5N1、A/H7N9、A/H5N6、A/H10N8、A/H9N2、A/H7N7和A/H7N4等禽流感病毒引起人禽流感感染病例。在2003年下半年世界上多个国家暴发家禽和野生禽类A/H5N1病毒感染,其中有15个国家出现人禽流感病例。截至2019年3月2日,由世界卫生组织报道的全球确诊A/H5N1人禽流感病例共860例,其中454例患者死亡,病死率为52.8%。我国大陆2005年10月底确诊第一例A/H5N1人禽流感病例,近年来又相继发现多种禽流感感染病例,例如,截至2019年2月,中国大陆共有1567例实验室确诊A/H7N9感染病例上报世界卫生组织,其中615例死亡,病死率为39.2%。因此,如对A/H5N1及A/H7N9等人禽流感监测不力,有可能在人与人之间形成感染链,尤其是A/H7N9病毒引起禽间致病并不明显,更具隐蔽性,并易在环境中较长时间内循环,更易引起人感染病例,存在潜在流感大流行暴发风险。

人禽流感由甲型流感病毒所致,病毒颗粒呈多形性,其中球形直径为80~120nm,有囊膜,为流感病毒属,基因组由8个节段的单股负链RNA组成,负责编码病毒所有结构蛋白和非结构蛋白。其囊膜上也存在3种突起,即H、N和M2蛋白,血凝素(H)和神经氨酸酶(N)为2种跨膜糖蛋白,它们突出于脂质包膜表面,分别与病毒吸附于敏感细胞和从受染细胞释放有关。第3种跨膜蛋白是M2蛋白,这是一种离子通道蛋白,为病毒进入细胞后脱壳所必需。

(一)禽流感病毒在人体内的初始感染过程

甲型流感病毒主要依据其病毒亚型不同感染不同糖苷唾液酸受体类型细胞。人甲型流感病毒主要识别和结合宿主细胞表面的特异性受体为α-2,6-糖苷唾液酸;禽流感病毒主要结合的特异性受体为α-2,3-糖苷唾液酸。α-2,6-糖苷唾液酸主要分布在人类上气道和气管上皮细胞,而α-2,3-糖苷唾液酸主要分布在人类肺泡上皮细胞,人类上气道上皮细胞基本不含这一受体。禽类上气道和气管上皮细胞主要分布α-2,3-糖苷唾液酸;猪的上气道和气管上皮细胞既有α-2,3-糖苷唾液酸,又有α-2,6-糖苷唾液酸分布。可见,人上气道和气管上皮细胞由于不含α-2,3-糖苷唾液酸,不仅降低了人感染禽流感的可能性,也大大降低了通过飞沫进行人间传播的可能性。但A/H7N9则较为特殊,与α-2,6-糖苷唾液酸和α-2,3-糖苷唾液酸结合的亲和力都较强,因此,应该引起高度的重视和警惕,需要加强感染控制,防止扩散蔓延。

另外,禽流感病毒基因组中尚无人流感病毒基因节段,其连接肽含碱性氨基酸数目与人流感病毒也有所不同。所有人流感病毒HA蛋白分子上,HA1与HA2之间的连接肽仅含一个碱性氨基酸即精氨酸(R),经呼吸道上皮细胞中的Clara细胞所分泌的类胰蛋白酶裂解,发生感染。而禽流感病毒HA1与HA2之间的连接肽含4个或以上碱性氨基酸(如R-K-K-R,其中R为精氨酸,K为赖氨酸),最多可达8个碱性氨基酸(如R-E-RR-R-K-K-R,其中E为谷氨酸),其裂解酶为类福林蛋白酶,将其裂解为双碱性氨基酸,但该酶在人呼吸道上皮细胞基本不存在。因此,往往在机体抵抗力下降和/或病毒负荷载量过大时,才会发生以散发病例为主的感染。

(二)细胞因子学说

目前,有人提出A/H5N1和A/H7N9等禽流感病毒介导的细胞因子失调和高细胞因子血症学说在人禽流感发病机制中占有很重要的地位。1997年中国香港、2005年中国大陆A/H5N1及2013年A/H7N9人禽流感死亡病例尸检病理结果均显示噬血细胞综合征表现,外周血中T淋巴细胞数量下降,细胞因子包括IL-2受体、IL-6和γ干扰素水平均升高。提示这些人禽流感死亡病例与病毒在呼吸道上皮大量复制、继发细胞因子风暴及反应性噬血细胞综合征等因素有关。

体外研究证实,A/H5N1病毒感染后原代培养巨噬细胞可上调TNF-α和干扰素β表达水平,且与病毒感染负荷正相关,同时与其他甲型流感病毒亚型相比,A/H5N1病毒能明显上调原代培养巨噬细胞化学趋化因子CCL2、CCL3、CCL5和CXCL10表达。除此之外,A/H5N1病毒可诱导人肺泡上皮细胞和支气管上皮细胞大量表达IP-10、IFN-β、RANTES和IL-6等细胞因子和化学趋化因子,使大量中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞等不同类型炎性细胞在肺泡腔内和肺间实质中募集,而这些炎性细胞释放出更多的炎性介质,进一步加重肺组织损伤。H7N9禽流感病毒感染后,亦可诱发细胞因子风暴,如IP-10、MCP-1、IL-6、IL-8等,导致肺局部和全身炎症反应。

Uiprasertkul等研究显示A/H5N1死亡病例肺组织中TNF-αmRNA和蛋白表达水平明显上调,导致全身炎症反应明显加重。在致死性A/H5N1小鼠模型中发现,即使在肺组织炎性反应降低时,脑组织中IFN-γ、IL-1β仍然处于高水平表达状态,由此可见,脑组织局部细胞因子高表达也可能是导致死亡的原因之一。

(三)病毒血症学说

一般而言,甲型流感病毒感染人体后主要是在呼吸道上皮细胞中复制繁殖,有时也会引起胃肠道上皮细胞感染,引起相应的胃肠道症状,并不引起病毒血症,主要是全身炎症反应导致多器官功能损伤,而非直接感染全身多器官导致感染性损伤。顾江等应用NASBA方法对重症A/H5N1感染死亡患者多器官组织研究发现,A/H5N1不仅可以同时感染多个器官组织,而且可以通过胎盘屏障感染胎儿,同时发现胎儿肺组织中A/H5N1病毒载量明显高于母体肺组织中病毒载量。这一结果提示A/H5N1感染孕妇病例预后不良主要是因为胎儿作为病毒储存的场所持续释放复制繁殖病毒,导致全身炎症反应恶性循环。

由于禽流感病毒在不断变异,其致病性、感染能力、与受体结合能力、体内复制能力、对靶细胞的破坏能力及与免疫系统之间的相互作用并非呈同质过程,其发病机制也不尽相同,因此,深入了解人禽流感发病机制有助于临床诊断和治疗。

目前对人禽流感的病理研究较为有限。肺脏受累的早期病理改变包括肺组织水肿、出血、炎性渗出、弥漫性肺泡损伤、透明膜形成,晚期患者除可见一系列炎症反应、肺透明膜形成、肺组织机化之外,还可见肺泡腔内大量鳞状上皮化生。除此之外,还可见全身其他多个器官和组织的病理改变。

(一)肺脏

A/H5N1感染患者早期发生急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)时,大体病理主要以肺水肿改变为主,肺膜表面较光滑,富于液体,切面肺组织轻度实变,肺泡腔内渗出较轻,间质成分增多。晚期出现ARDS时,肺水肿改变相对较轻,肺膜表面光滑,渗出性改变较轻,切面显示肺泡腔实性变,呈粉色、细腻,似脂肪肝样改变。

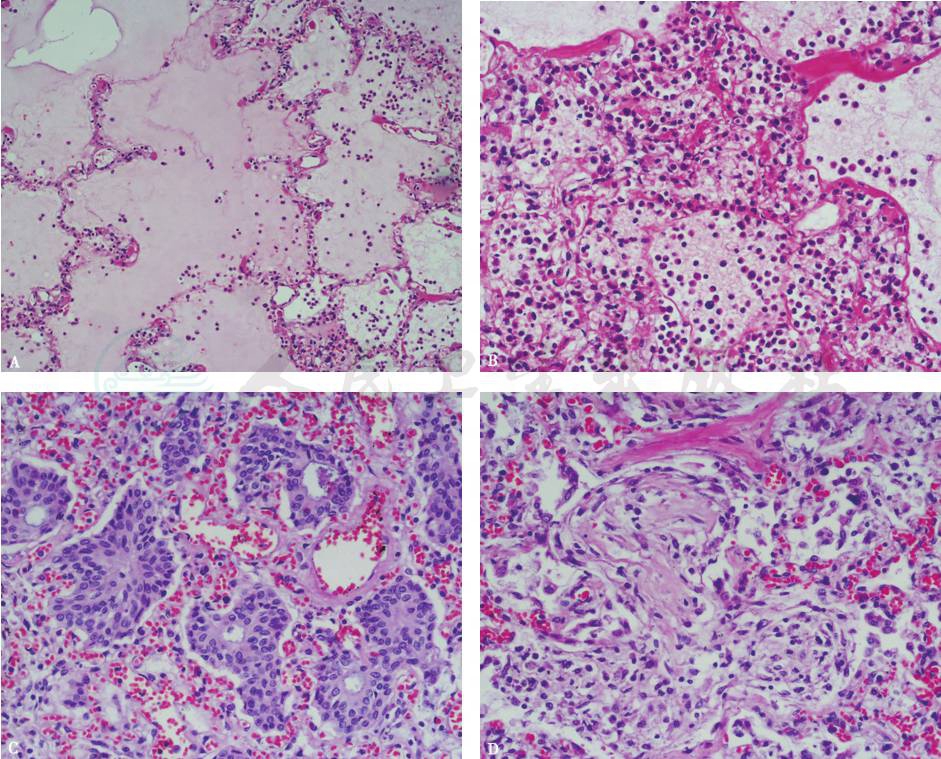

显微镜可见病变主要呈急性弥漫性肺泡损伤(diffuse alveolar damage,DAD)。早期肺部病理改变以急性渗出性为主,可见大部分肺泡上皮脱落,肺泡腔内有明显的单个核细胞及中性粒细胞浸润,偶见红细胞,并可见大量丝网状物(纤维素)及浆液性渗出(肺水肿);肺泡壁及小气道表面广泛透明膜形成,部分肺泡塌陷,少数肺泡腔代偿性扩张(图1A、B,见彩图)。晚期肺部病理改变是以增生和纤维化病变为主,部分区域肺泡间隔明显增宽伴间质纤维化,部分细支气管及肺泡上皮坏死、脱落、增生及鳞状上皮化生;鳞状上皮化生的肺泡多位于细支气管周围,呈灶状分布(图1C,见文末彩图);部分增生肺泡上皮细胞核大,核仁明显,其有一定异型性;大多数肺泡腔含气减少,代之以大量渗出改变,包括浆液性、纤维素性、红细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等,部分渗出物机化,部分肺泡腔仍可见肺透明膜(图1D,见彩图)。

A/H7N9感染患者肺脏病理与A/H5N1感染患者类似,亦可见肺组织充血、水肿、大量炎症细胞浸润、肺泡腔内纤维素渗出、细支气管鳞状上皮化生等。

图1 A/H5N1高致病性禽流感晚期肺部病理改变(HE染色)

A.部分肺泡腔内见大量浆液性渗出物,部分肺泡间隔内毛细血管见微血栓形成(× 100);B.部分肺泡腔内渗出物呈丝网状改变,伴单个核细胞和中性粒细胞浸润,肺透明膜形成(× 200);C.部分肺泡腔内可见肺泡上皮增生伴鳞状上皮化生(× 200);D.肺泡腔内渗出物与肺泡间隔纤维化,残留肺透明膜,肺淤血(× 200)

(二)淋巴造血系统

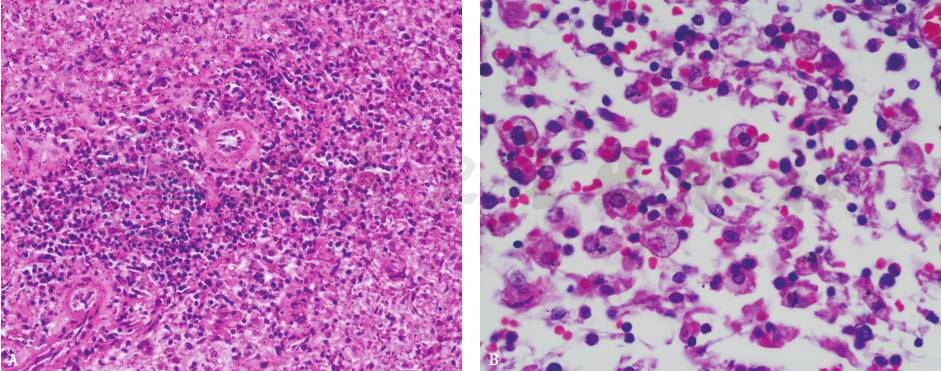

A/H5N1危重症死亡病例可见患者全身淋巴组织萎缩伴活跃的噬血现象。脾脏白髓内淋巴细胞显著减少,伴灶状组织细胞增生,增生的组织细胞体积大,有一定异型性,部分胞质内见吞噬的红细胞;红髓可见出血征象。淋巴结内滤泡萎缩、消失,B淋巴细胞和T淋巴细胞明显减少;淋巴窦扩张,窦组织细胞增生,细胞质内可见吞噬的淋巴细胞、红细胞和细胞碎片,呈现活跃的噬血现象(图2,见彩图)。

图2 A/H5N1高致病性禽流感脾脏的噬血现象(HE染色)

A.脾小结缩小,其内淋巴细胞显著减少,组织细胞增生并有一定的异型性(× 100);B.淋巴结内淋巴细胞显著减少,有活跃的噬血细胞现象(× 400)

(三)其他主要脏器

1.心血管系统

显微镜可见部分心肌细胞胞质嗜酸性增强,心肌细胞水肿,有肌浆凝聚,心肌束间偶见单个核细胞浸润,提示有间质性心肌炎。

2.消化系统

可见胃黏膜、小肠及直肠黏膜表面坏死,间质血管严重淤血。肝组织呈淤血状,可见肝细胞内小泡状脂肪变性,部分肝细胞胞质疏松化;汇管区见少许淋巴单核细胞浸润;可见肝细胞核分裂象,提示肝细胞增生活跃。

3.泌尿生殖系统

肾小球损伤不明显,可见近端肾小管上皮空泡变性,肾单位肾小管上皮崩解坏死,细胞管型形成。肾间质稀疏,内有少许淋巴单核细胞浸润,个别小血管内见微血栓。

4.中枢神经系统

大体上有脑水肿和脑淤血改变。显微镜下见蛛网膜下腔少许淋巴细胞和单核细胞浸润,脑实质内部分神经元嗜酸性变,部分嗜碱性变,轴索扭曲,脑血管周围间隙增宽呈脑水肿改变,部分区域脑血管周围有脱髓鞘现象。

5.胎儿及胎盘病理改变

胎盘绒毛间见中性粒细胞、淋巴细胞和单核细胞浸润,散在钙化及滋养叶细胞坏死。胎儿肺间质内见分叶核细胞浸润,其余脏器未见显著改变。

(一)肺部影像学

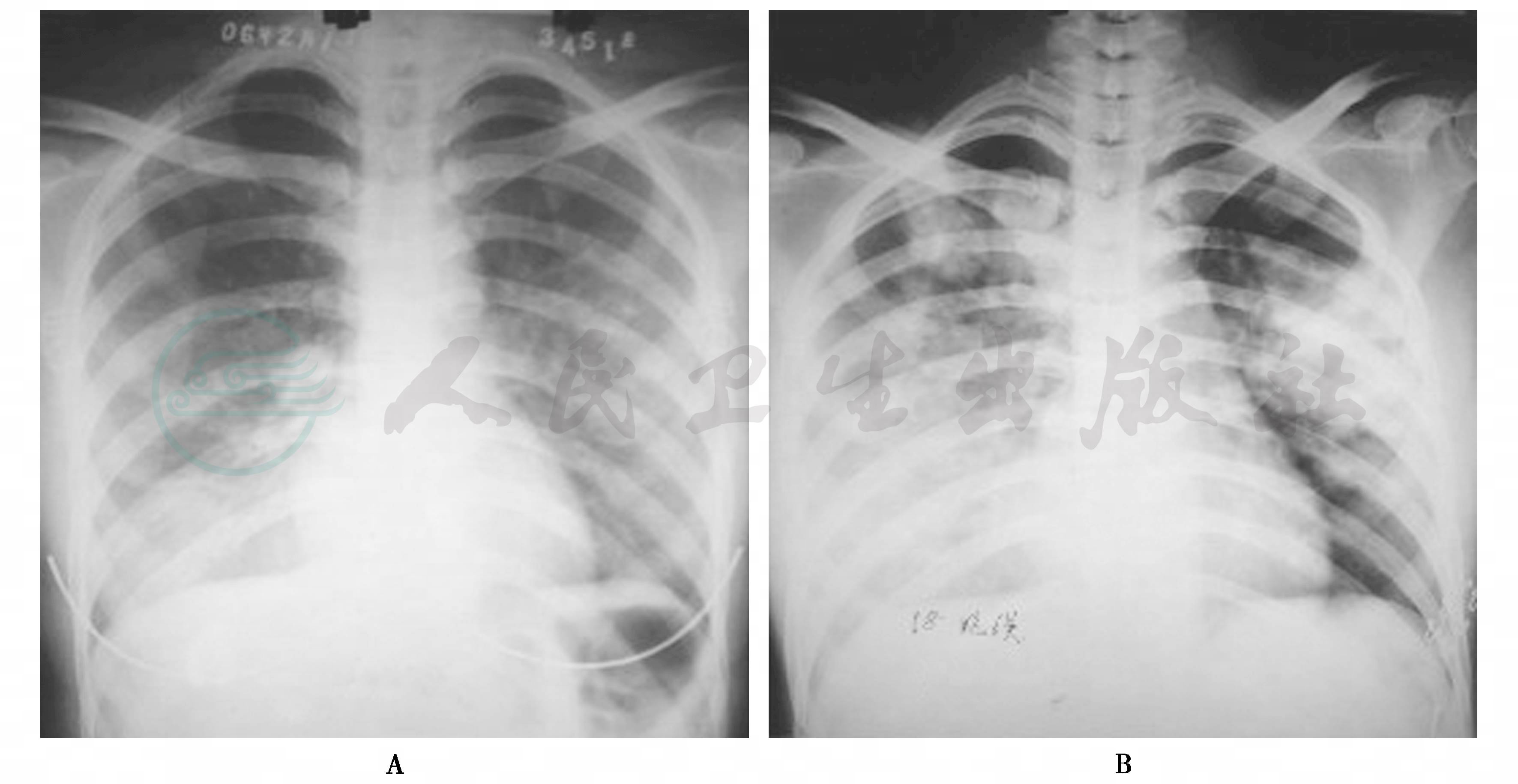

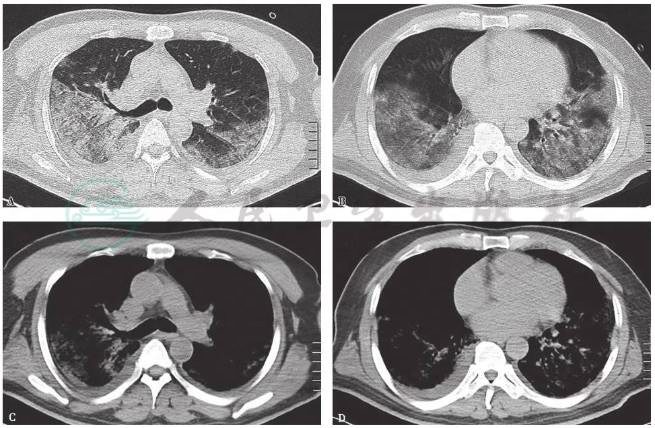

人禽流感病毒感染肺部后,患者X线胸片和胸部CT检查可见肺内斑片实变或磨玻璃状高密度影。疾病早期(发病3d左右)肺内出现的斑片状可呈实变或磨玻璃状改变,多局限于一个肺段或肺叶内。绝大多数病例肺内病灶在短期内进展迅速,发展为大片或融合斑片影,其间可见“支气管充气征”,累及多个肺叶或肺段,严重时发展为“白肺”样改变。少数患者可合并单侧或双侧胸腔积液。部分病例在初次影像检查时病变已经累及双肺多叶段(图3、图4)。

图3 人禽流感胸部X线片

患者女性,26岁,A.发病后第7天胸片,示双肺中下高密度病变呈磨玻璃或实变影;B.发病后第8天胸片,显示双肺原有病灶迅速扩展为实变影

图4 人禽流感胸部CT

患者男,55岁,伴有低氧血症感染H7N9禽流感重症病例。胸部CT显示双肺多肺叶磨玻璃样影(A、B)、实变影和少量胸腔积液(A~D) 2.血清学检查

(二)实验室检查

大部分患者在病程中存在外周血白细胞、淋巴细胞和血小板不同程度减少,并可见肝脏和心肌损伤的多种酶学异常,如丙氨酸氨基转移酶、谷草转氨酶、磷酸肌酸激酶、乳酸脱氢酶等。而且我国人禽流感患者中,相当比例患者出现蛋白尿(+~++++),甚或镜下血尿。

(一)隔离患者

隔离限制病人只在病室内活动,原则上禁止探视、不设陪护,与病人相关的诊疗活动尽量在病区内进行。

(二)一般管理和监护

在住院隔离治疗期间应予以良好的监护条件,包括生命体征和外周脉氧饱和度等;具备完善的供氧设施,保证鼻管、面罩、无创和有创通气顺利实施。所在救治单位应具备动态监测病情变化的条件,如外周血实验室检测指标(血常规、血生化等)、床旁影像仪器(床旁胸片和B超)及动脉血气分析等。

对轻症患者主张尽可能卧床休息,清淡饮食,多饮水。对食欲减退者,可给予适当补充液体和营养,维持水电解质平衡。重症患者主张保守的液体平衡策略,避免短期内迅速调整液体入量。改善营养状态,保证机体所需热量。对症治疗,可选用物理降温、非甾体类药物及中成药退热治疗,注意保护消化道黏膜,避免消化道出血。预防下肢深静脉血栓形成,必要时给予适当抗凝治疗。对合并心力衰竭和/或肾功能衰竭者,可考虑实施床旁血滤(CRRT)。

小儿患者由于病情变化较快,应尽早转入重症监护病房治疗。由于存在Reye综合征的风险,18岁以下A/H5N1感染疑似或确诊患儿退热时不宜使用阿司匹林(乙酰水杨酸)或水杨酸制剂。

(三)抗病毒药物治疗

主张早期使用(起病48小时内),可能取得较好的临床疗效。其现有药物包括离子通道M2阻滞剂(表1)和神经氨酸酶抑制剂两类(表2),前者包括金刚烷胺(amantadine)和金刚乙胺(rimantadine),对抗流感病毒的药理作用主要是通过抑制病毒在胞质内脱壳,从而阻断了病毒在细胞内的复制;神经氨酸酶抑制剂奥司他韦(oseltamivir)和扎那米韦(zanamivir)的抗病毒机制主要是抑制病毒在出芽后脱离病毒时神经氨酸酶的水解活性,抑制成熟病毒自细胞膜脱落,感染新的细胞。

表1 金刚烷胺和金刚乙胺用法和剂量

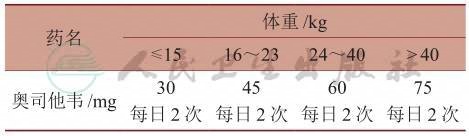

表2 儿童奥司他韦用量

1.离子通道M2阻滞剂

这类药物包括金刚烷胺和金刚乙胺,在我国现有分离的病毒株中尚未发现耐药,仍可考虑使用。在发病24~48小时内使用,可减轻发热和全身症状,减少病毒排出,防止病毒扩散。金刚烷胺在肌酐清除率≤50ml/min时酌情减少用量,并密切观察其副作用,必要时停药。血透对金刚烷胺清除的影响不大。肌酐清除率<10ml/ min时,金刚乙胺应减为100mg/d;对老年和肾功能减退患者应监测不良反应。不良反应主要包括中枢神经系统有神经质、焦虑、注意力不集中和轻微头痛等,其发生率金刚烷胺高于金刚乙胺;胃肠道反应主要表现为恶心和呕吐。这些不良反应一般较轻,停药后大多可迅速消失。因M2抑制剂易发生耐药,一般不主张与神经氨酸酶抑制剂联合应用。

2.神经氨酸酶抑制剂

神经氨酸酶抑制剂在我国临床普遍使用的仍以奥司他韦为主,扎那米韦尚未广泛使用。①用法和剂量:奥司他韦:成人75mg,每日2次,连服5天,应在症状出现2天内开始用药。儿童用法见表2,1岁以内不推荐使用。扎那米韦:6岁以上儿童及成人剂量均为每次吸入10mg,每日2次,连用5天,应在症状出现2天内开始用药。6岁以下儿童不推荐作用。②不良反应:奥司他韦不良反应少,一般为恶心、呕吐等消化道症状,也有腹痛、头痛、头晕、失眠、咳嗽、乏力等不良反应的报道。扎那米韦吸入后最常见的不良反应有头痛、恶心、咽部不适、眩晕、鼻出血等。③肾功能不全者,无需调整扎那米韦的吸入剂量。对肌酐清除率<30ml/min患者,奥司他韦减量至75mg,每日1次。静脉帕拉米韦制剂为口服奥司他韦或吸入扎那米韦无效的重症禽流感患者或仅能静脉给药的患者提供了新的选择,成人用量为300~600mg,每日1次静脉滴注,常规疗程5~7天,可根据临床需要调整。

3.广谱抗病毒药物

如利巴韦林,属单磷酸次黄嘌呤核苷酸脱氢酶抑制剂,能抑制多种RNA/DNA病毒核酸合成,目前临床上广泛用于腺病毒及丙型肝炎病毒的抗病毒治疗。其单药治疗流感病毒的临床经验不足,但体内试验及动物实验均证实其与奥司他韦和/或金刚烷胺联合应用效果更佳。干扰素作用于病毒靶细胞的干扰素受体,经信号转导等一系列级联效应,激活细胞基因表达多种抗病毒蛋白,实现对病毒的抑制作用。目前已证实干扰素能抑制禽流感病毒在体外的复制,为临床用药提供了新思路。盐酸阿比朵尔是一种相对广谱抗病毒药物,已在俄罗斯上市用于甲型、乙型流感的预防和治疗,它作用机制复杂,有研究认为它通过抑制病毒囊膜和宿主细胞膜的融合,阻断病毒进入细胞内复制,同时具有诱导产生干扰素、活化巨噬细胞吞噬作用等非特异抗感染作用。体内及体外试验证实它可抗流感病毒,或可应用于治疗人禽流感病毒感染。

4.新型抗病毒药物

(1)核糖核酸依赖的RNA聚合酶抑制剂

如Favipiravir。流感病毒RNA聚合酶是由PB1、PB2以及PA三个亚基组成的复合体,是负责病毒基因组RNA复制和mRNA转录的关键,因此RNA聚合酶抑制剂将同时抑制病毒核酸复制和转录。体内及体外试验均证实Favipiravir对流感病毒有治疗效果,并于2014年在日本批准用于耐药流感病毒感染。

(2)帽状结构(CAP)依赖性内切酶抑制剂

如Baloxavir。由于流感病毒蛋白质合成依赖宿主细胞,在此过程中流感病毒mRNA需具备被宿主细胞识别的5′帽状结构,此结构是通过流感病毒RNA聚合酶复合体中PA亚基内切酶活性从宿主细胞前体mRNA 5′端剪切获得的。CAP依赖性内切酶抑制剂将阻断病毒转录,起到抗病毒作用。3期临床试验发现Baloxavir在12~64岁甲型流感或乙型流感患者中可缩短症状缓解时间,且不良反应较奥司他韦少。目前该药物已在我国和全球多个国家和地区上市。

(四)免疫调节和预防性抗生素治疗

一般不主张给予肾上腺糖皮质激素和预防性抗生素治疗,但对发病初期(7~10天)肺内浸润影进展迅速、在短期内出现呼吸衰竭者,或合并脓毒症伴肾上腺皮质功能不全者,可给予小剂量肾上腺糖皮质激素治疗[泼尼松龙或甲泼尼龙0.5~1.0mg/(kg·d),或其等效剂量],临床症状控制好转后应及时减量停用,疗程控制在1周左右,一般不超过2周;对出现呼吸衰竭需给予有创通气或有明确病原学依据者,可给予经验或基于病原学的特异性抗生素治疗。

(五)其他

1.恢复期血浆

抗H5N1特异性中和抗体或多效价免疫血浆在H5N1动物模型中有明显疗效,对发病2周内的重症人禽流感患者及时给予人禽流感同源感染毒株恢复期患者血浆,有可能提高救治成功率。

2.免疫调节治疗

如他汀类药物、N-乙酰半胱氨酸、塞来昔布、美沙拉嗪、霉酚酸酯等亦被尝试用于重症流感病毒感染的辅助治疗,其作用仍需更多的临床试验进行证实。

3.针对宿主与病毒间相互作用靶点的治疗

为研究新热点,如哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin,mTOR)抑制剂西罗莫司能够阻断流感病毒介导T细胞及B细胞活化通路,已在动物模型中证实对流感病毒有效,可能通过抑制NOD样受体家族热蛋白结构域3(NOD-like receptor family pyrin domain containing 3,NLRP3)炎性体介导分泌的白介素(IL)-1β和IL-18 反应,抑制核因子(nuclear factor,NF)-κB活化,缓解流感导致的炎症反应,实现其治疗流感的目的。

(六)氧疗和呼吸支持

当患者出现低氧血症或呼吸衰竭时应予呼吸支持。轻症患者予鼻导管或面罩吸氧。氧流量≥5L/min条件下患者SpO2仍< 93%或呼吸频率≥30次/min,应考虑予无创正压通气。对于意识障碍、依从性差或正确应用无创正压通气2h仍未达到预期效果的患者,建议及时给予有创通气治疗,可参照ARDS机械通气原则进行治疗。有条件可根据病情选择体外膜氧合器(ECMO)。