英文名称 :superior mesenteric vein

随人口老龄化,此病发病率增加。主要发生于肠系膜动脉缺血。因肠系膜血管急性血液循环障碍导致肠管短时间内缺血坏死形成肠梗阻,临床上表现为血运性肠梗阻。可由下列原因引起:肠系膜上静脉血栓形成(superior mesenteric venous thrombosis),可继发于腹腔感染、肝硬化门静脉高压致血流淤滞、真性红细胞增多症、高凝状态和外伤或手术造成血管损伤等。

肠系膜下静脉的引流较肠系膜上静脉丰富,故肠系膜上静脉血栓形成更有意义。肠系膜上静脉血栓形成的原因可分为原发性(不明原因的)和继发性,其中继发性占80%以上。继发性原因常有:①高凝状态:游走性血栓性静脉炎、恶性肿瘤(最常见的是胃肠道恶性肿瘤)、妊娠、口服避孕药或雌激素、抗磷脂抗体综合征、骨髓增殖性疾病(真性红细胞增多症、血小板增多症)、抗凝血酶Ⅲ缺乏、冷沉纤维蛋白血症、S蛋白缺乏、C蛋白缺乏。②门静脉高压:肝硬化、门静脉血栓形成、充血性脾大(脾性贫血)。③炎症:盆腔或腹腔内脓肿、腹膜炎、胰腺炎、炎症性肠病。④创伤或手术:脾切除术后、钝伤或穿透伤、腹部手术(如直肠癌术后等)。临床上大约60%的本病患者有外周静脉血栓病史。

肠系膜上静脉血栓形成是临床上少见的疾病。病因复杂,临床表现无特异性,诊断困难,术前误诊率可高达90%~95%。近年来,随着影像学检查技术和临床医师对此疾病认识的提高,其发病率逐渐增加。男女发病率无明显差别,各年龄段均可发病,平均发病年龄48~60岁,小于其他急性肠系膜缺血性肠病的患者。既往报道统计死亡率约20%~50%不等。近来由于CT的应用和有效的抗凝治疗,其死亡率已降至0~23%。最常见的死亡原因是多器官功能衰竭。

血栓栓塞的起源和病因有关。腹腔内疾病造成的血栓形成常始于累及的大血管,然后向末梢血管蔓延,逐渐累及小静脉和交通支。因高凝状态引起的血栓开始于小血管,逐渐发展后累及较大血管。缺血区肠段和正常肠段界限不清,这与动脉栓塞有明显的病变界限不同。血栓形成后,肠黏膜淤血、缺氧,肠道缺血时间超过30分钟则表现为肠黏膜细胞脱落和基底膜水肿。随病情进展,肠道黏膜脱落、溃疡形成,黏膜和黏膜下层充血、水肿,中性粒细胞浸润、隐窝脓肿形成。随病情进展,损伤逐渐由黏膜层由上向下波及全层,肠道发生缺血坏死,肠壁变薄,继续发展至穿壁性梗死。亚急性和慢性肠系膜上静脉血栓形成因为有侧支循环的建立,肠壁缺血症状不明显,但可以有肠壁固有层受损、纤维组织增生,因而肠壁增厚变硬,以致肠腔狭窄。

肠系膜上静脉突然被血栓堵塞后,因无侧支循环建立,肠道静脉回流障碍,而动脉血供仍可持续一段时间,此时肠道暂无缺血表现,及时恢复肠道血供肠管可恢复活力。随着淤血加重,静脉压与动脉压相等,肠道血流中断。随着缺血时间延长,肠壁淤血、肠黏膜水肿、渗出。病情继续发展直至肠缺血坏死,肠道黏膜屏障破坏,肠道细菌大量繁殖,菌群移位及大量毒素吸收入血,导致腹膜炎、内毒素血症、休克甚至多器官功能衰竭。原来有门静脉高压的患者,可因此进一步加重并增加消化道出血的风险。而亚急性和慢性肠系膜上静脉血栓形成,因为有侧支循环形成,肠道缺血表现不明显。

(一)实验室检查

实验室检查无特异性,但可以协助排除其他疾病并判断病情严重程度。可有白细胞升高、中性粒细胞核左移、血细胞比容增加、大便潜血阳性、代谢性酸中毒、血淀粉酶增高、血清D-二聚体增高、血清碱性磷酸酶和乳酸脱氢酶可增高,腹穿有血性腹水等异常。但这些异常表现大都在肠坏死后出现,不能用于早期诊断。

(二)影像学表现

1.X线检查

主要用于排除腹部其他疾病,如胃肠穿孔等。可表现为小肠扩张伴有液平。肠黏膜出血水肿时可有“拇指痕征”“羽毛征”等,肠襻之间分离提示肠系膜水肿。少数可以下腹部密度增高,穿孔时有膈下游离气体影。

2.CT检查

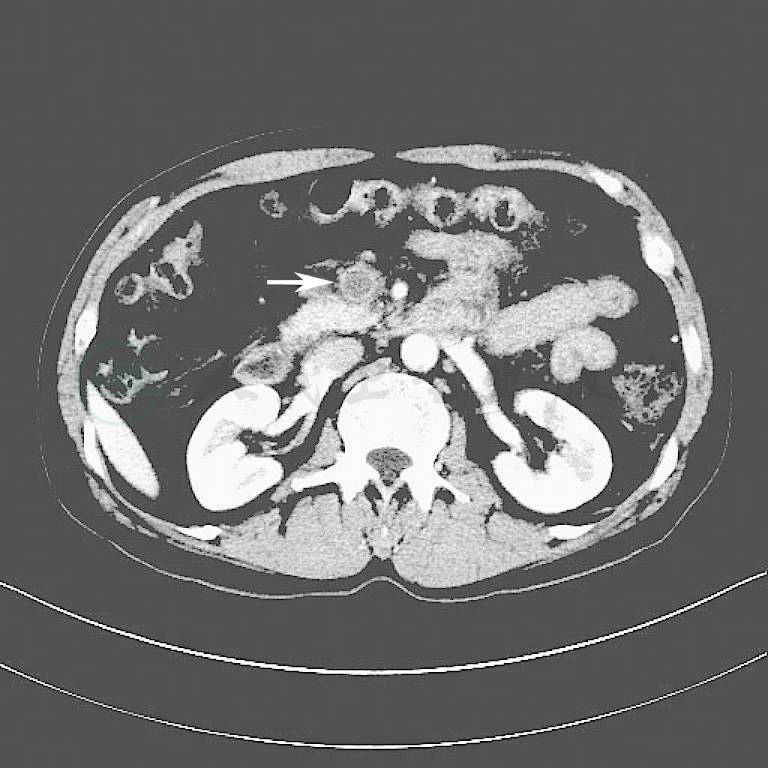

对于肠系膜上静脉血栓形成的敏感性可达95%。平扫主要表现为肠系膜上静脉管腔内高密度影,增强扫描则为低密度影。如图1、图2所示。可表现为肠管扩张、肠腔积液、指压征明显;肠系膜上静脉增粗,血管腔内有中心透亮区,静脉轮廓清楚,边缘密度增加;肠壁增厚,对比相见“牛眼征”。

3.选择性血管造影

对本病的诊断不如肠系膜上动脉敏感,但仍是本病可靠的诊断方法。其突出的优势是可以留置导管行局部溶栓治疗。可显示栓塞部位和侧支循环情况。可表现为肠系膜上静脉显影延迟、不规则显影甚至不显影,肠系膜上动脉及其分支痉挛,动脉期延长超过40秒、弓形动脉排空障碍,造影剂向腹腔动脉反流、增厚的肠壁显影、肠腔内可见造影剂等。血管造影是有创性检查,临床中如高度怀疑肠系膜上血管病变,为挽救缺血肠管,不必再费时行造影检查而应立刻剖腹探查。

4.MRI

对肠系膜上静脉血栓形成具有较高的准确性,其中MRI的敏感性为100%,特异性为91%,但对于肠坏死时合并肠梗阻的检测效果不如CT,且费用昂贵、耗时较长。

图1 肠系膜上静脉及其分支内血栓形成增强CT扫描

如箭头所示,血管腔增粗,腔内可见长条形低密度影

图2 肠系膜上静脉内血栓形成增强CT扫描

如箭头所示,断层扫描提示血管腔增粗,管腔内低密度影充盈

5.彩色多普勒超声

可根据肠壁局部改变、回声异常及血流信号直接或间接观察到肠系膜上静脉内血栓形成及血流异常。可显示肠系膜上静脉扩张、管腔内血流消失、血栓形成、肠道扩张、肠壁增厚、肠腔和腹腔内液体积聚等。能协助判断缺血的血管部位、病变累及范围。超声为无创性检查,费用低廉,但容易受肠道气体的干扰而显示不清。

(三)诊断性腹腔穿刺

如抽出血性腹水,提示已出现肠坏死。

(四)内镜检查

因为病变很少累及十二指肠、结肠,故胃镜、结肠镜检查不能提供诊断性帮助。

应及早诊断,及早治疗,包括支持疗法和手术治疗。血管造影明确病变的性质和部位后,动脉导管可保留在原位以给予血管扩张剂,并维持至手术后或栓塞病变治疗后,可有利于提高缺血肠管的成活率。 肠系膜上动脉栓塞可行取栓术。 血栓形成则可行血栓内膜切除或肠系膜上动脉-腹主动脉“搭桥”手术。 如果病人出现腹膜刺激症状,则不宜等待,条件许可时尽早行剖腹探查,已有肠坏死应做肠切除术,根据肠管切除的范围及切除缘的血运情况施行一期肠吻合或肠断端外置造口术。 肠系膜上静脉血栓形成者需施行肠切除术,切除范围应包括全部有静脉血栓形成的肠系膜,否则术后静脉血栓有继续蔓延的可能,术后应继续行抗凝治疗。

急性肠系膜血管缺血性疾病,临床常因认识不足而误诊,一旦发生广泛的肠缺血坏死,预后凶险,死亡率很高。 短肠综合征、再栓塞、肠外瘘、胃肠道出血、局限性肠纤维化狭窄等是术后可能发生的并发症。

肠系膜血管缺血性疾病中还有一类非肠系膜血管闭塞性缺血( nonocclusive mesenteric ischemia),其肠系膜动、静脉并无阻塞。 临床诱因如充血性心力衰竭、急性心肌梗死、休克、心脏等大手术后,以及应用麦角等药物、大量利尿剂和洋地黄中毒等,与低血容量、低心排血量、低血压或肠系膜血管收缩所致肠系膜血液循环低灌注状态有关。 尤易发生于已有肠系膜上动脉硬化性狭窄病变者。

临床表现与急性肠系膜上动脉阻塞极相似,但发病较缓慢,剧烈腹痛逐渐加重。 待发展到肠梗死阶段,则出现严重腹痛、呕血或血便,并出现腹膜炎体征。

选择性肠系膜上动脉造影最具诊断价值,显示其动脉近端正常,而远侧分支变细而光滑。

治疗首先应纠正诱发因素。 血细胞比容增高时应补给晶体、胶体溶液或输注低分子右旋糖酐。经选择性肠系膜上动脉插管灌注罂粟碱等血管扩张药物。 发生肠坏死应手术治疗。 术后可继续保留肠系膜上动脉插管给药。

由于本病伴有致病诱因的严重器质性疾病,且病人常年龄较大,故死亡率甚高。