英文名称 :pneumatosis intestinalis

中文别名 :肠壁囊样积气症

肠气囊肿症(pneumatosis intestinalis,PI)又称为肠壁囊样积气症(pneumatosis cystoides intestinalis,PCI),是胃肠道的黏膜下或浆膜下出现气性囊肿,它可累及从食管至直肠的全部或部分胃肠道,但临床主要发病在小肠和结肠,亦可发生于肠系膜、大网膜、肝胃韧带和其他部位。Du Vernoi于1730年在尸检中首先发现,1946年,Lerner和Gazin通过X线首先诊断。其临床症状多样,根据导致PCI的可能原因不同表现为良性或致死性。

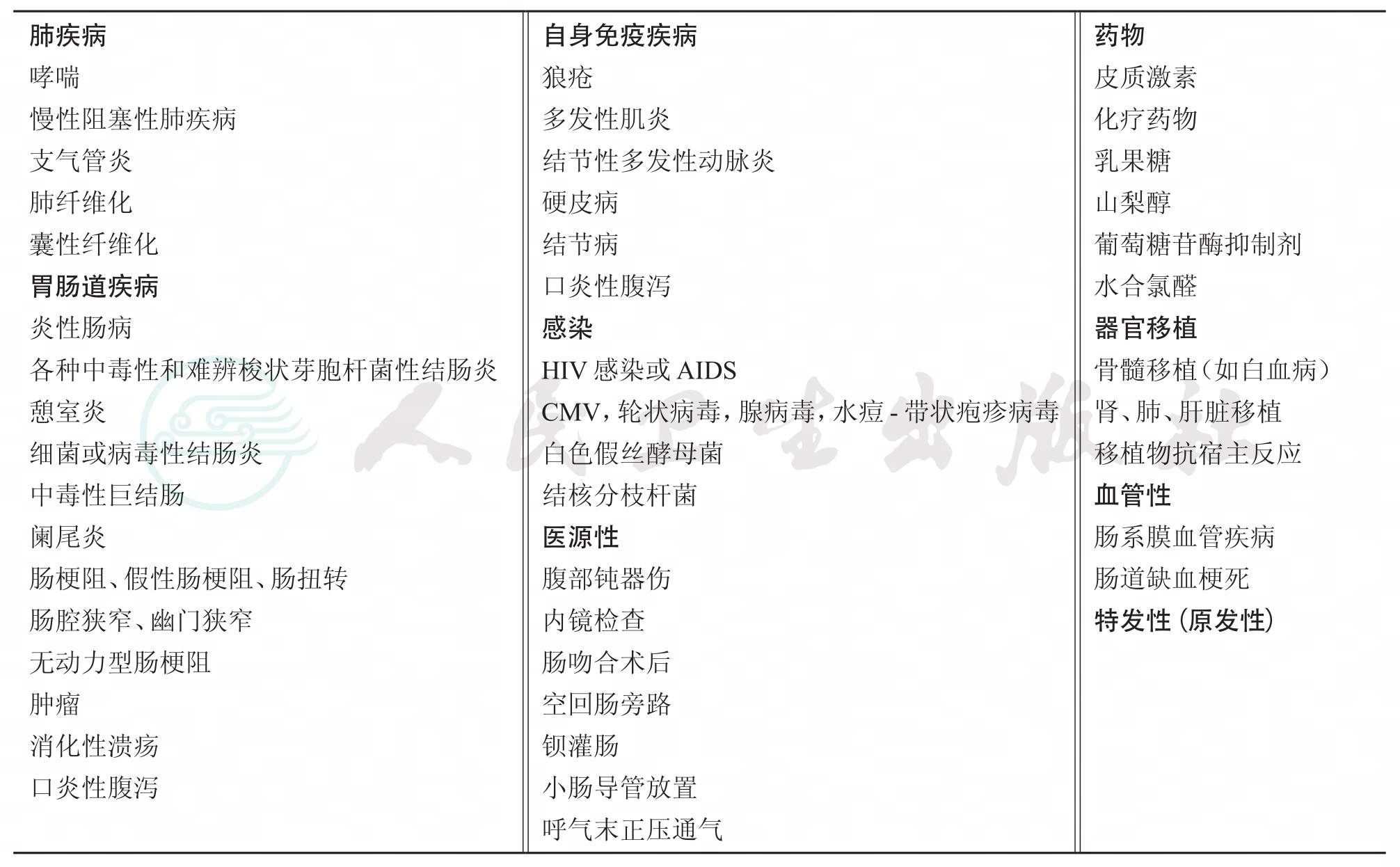

该病根据有无相关疾病分为原发(特发)性和继发性(表1)。

表1 肠气囊肿症相关疾病或原因

(一)特发性

既往无基础病,找不到明确原因,约占肠气囊肿症的15%。

(二)继发性

约85%肠气囊肿症为继发性,继发于以下情况:

1.消化管狭窄如幽门狭窄、消化性溃疡、肠梗阻、假性肠梗阻等。

2.支气管哮喘等阻塞性肺病。

3.系统性硬化等胶原血管疾病。

4.脏器移植等有使用免疫抑制药或皮质激素治疗病史。

5.上、下消化道内镜检查后(无论有无活检)。

6.接触三氯乙烯 三氯乙烯(trichloroethylene,TCE)为一种有机溶剂,是强清洗剂,主要用于机械金属部件、精密仪器的油污清洁。长期暴露在三氯乙烯环境中,吸入体内过量可致本病,TCE代谢后肾脏排泄,尿中可检测到三氯化物。现认为肠气囊肿与长期暴露在三氯乙烯中有关。已有多篇接触三氯乙烯而引发肠气囊肿的文献报道,多见于日本。关于诱发肠气囊肿机制尚不清楚。

7.其他 包括长期血液透析、肿瘤化疗、钡灌肠检查、服用乳果糖等。

近年来随着CT腹部检查等成像技术的普及,报道逐渐增多。然而肠气囊肿症的确切发病率仍不清楚。基于尸检的结果,人群中的发病率大约在3/10 000。病变累及结肠者多见,其次为小肠受累。同时累及结肠和小肠者少见。PCI在任何年龄均可发病,中老年较青年人或者婴儿发病率高。近年的国外文献报道,PCI没有显著的性别差异。国内报道多发生于新疆、青海、甘肃和西藏等地,男性多于女性(约2.4∶1),维吾尔族人居多。

PCI的发病机制尚未完全阐明。Pear于1998年提出肠壁内气体的形成原因主要包括:①肠坏死;②黏膜破坏;③黏膜通透性增高;④肺部疾病。其中肠坏死是最常见的原因,并可能危及生命。此外,依照肠气囊肿症的气体来源,St.Peter提出消化道内气体、细菌产生的气体和肺内来源的气体发病的假说。

发病机制有以下学说:

1.机械学说

胃肠梗阻、炎性肠病、缺血性肠病、胃肠道肿瘤、肛门直肠手术、肠道准备或者肠镜检查时,腔内压力升高,黏膜可有微细破损,气体沿肠壁黏膜的组织间隙而形成气囊肿;沈维才等报道国内一组46例PCI中36例(78%)患有十二指肠溃疡,且30例合并幽门梗阻(65%),支持此说。然而该学说难以解释为什么囊肿形成后可以长期存在。

2.肺部疾病

如慢性阻塞性肺气肿、哮喘和间质性肺炎等伴有剧烈的咳嗽的肺疾病,使肺泡内压力增高。肺泡破裂,气体通过纵隔沿大血管周围的筋膜下行至腹膜,再沿肠系膜血管到达肠壁。然而由于哺乳动物细胞不能产生氢气,该学说难以解释为什么在囊肿内能够检测到多达50%的氢气。

3.细菌感染学说

产气细菌通过破损的或通透性增高的黏膜通过黏膜屏障进入肠壁,在黏膜下层产气引起肠气囊肿症。在豚鼠肠壁注入产气的革兰阴性杆菌发生肠气囊肿症。婴儿死于本病者,在其囊肿内可培养出此菌,吸氧治疗后气囊肿可消失,提示发病可能与产气的厌氧菌有关。应用抗生素能够成功治疗PCI,也为该学说提供了间接证据。

4.化学学说或营养缺乏学说

营养不良导致糖类消化障碍,从而使肠内细菌发酵增加,产生大量气体,造成肠腔扩张、缺血,导致黏膜下层充气破裂。近年来有应用α葡萄糖苷酶抑制剂(α-GI)导致PCI进展的报道。这类患者停用α-GI是成功治疗PCI的关键。因此支持本学说。

5.近年有报道化疗、激素治疗和结缔组织病等与PCI相关,但还未被普遍接受

虽然有很多学说解释PCI的病因学和发病机制,但是没有理论能够解释全部的病理过程。目前多倾向于机械发病学说,但在不同的病例中可能存在着不同的或一个以上的发病因素。

病变肠管可见散在或密集囊状、葡萄状隆起,表面略显苍白而透明囊性病变,大小可以从几毫米到几厘米。通常是软的多发黏膜下病变突入肠腔。针刺破囊泡可见囊泡塌陷。显微镜检见囊壁系薄层结缔组织,囊内表面覆有单层扁平或立方形上皮,并有多核巨细胞,囊肿周围组织充血、水肿,有炎性细胞浸润,有时并有结缔组织增生和巨细胞性肉芽肿形成。

根据发病部位可分为小肠型和大肠型。大肠型好发部位在乙状结肠和脾曲附近,升结肠和横结肠有时也可见到,但直肠不发病。与三氯乙烯相关的肠气囊肿全部为大肠型,小肠型多与消化管狭窄有关,最多见于幽门梗阻。

(一)实验室检查

1.粪便

多为黄稀便,可有少量红白细胞或脓细胞,提示肠道炎症存在。

2.TCE性肠气囊肿

尿中可检测到三氯化物。

3.血常规

可有白细胞增高,并应进行凝血功能检测。

4.生化检测

包括电解质、血肌酐、C反应蛋白、乳酸测定和肝、胰腺指标测定等。

(二)影像检查

1.腹部X线平片

2/3的患者可以通过腹部X线平片诊断。采取卧位及直立位X线平片,摄片前宜清洁灌肠。当气囊小、数量又少时,多无特征性表现。若气囊大而多,尤其位于浆膜下,则可见:

(1)充气肠曲的边缘可见聚簇或波浪状的连续囊状透光区,大小不等,自粟粒至葡萄大小,直径通常1~2cm。

(2)气囊破裂形成气腹时,立位片可见膈下游离气体,发生率在小肠型约为15%,结肠型约为2%。

(3)间位肠曲征(Chilaiditi’s sign)是气腹时气体积于横膈和肝或胃底之间,使膈升高,肝或胃底下降,造成相当大的间隙,充气的肠曲易上升而进入间隙内,形成间位肠曲,气囊肿的肠曲更易形成间位,使肠壁的囊状透光区显示更清晰,此征出现对该病诊断帮助甚大。

2.腹部CT

是PCI最敏感的显像模式。可显示黏膜下或浆膜下多个囊样透光区,有助于与腹部、盆腔其他疾病鉴别。如应用螺旋CT多层次扫描,并口服造影剂可提高PCI的诊断率。肠壁气体形成的征象包括:①囊样或者气泡样;②线样或者波浪状。

3.钡剂灌肠

可明确气囊肿的分布部位及范围,表现为在充钡肠腔边缘有大小不等的囊状透光区,成串成簇分布,位于肠壁各层,其透光度不同于息肉和肿瘤,如气囊在浆膜下,透光区常位于充钡肠腔轮廓之外缘。若气囊凸入肠腔之内,则在肠腔边缘可见较透亮的息肉样的充盈缺损。

(三)腹部超声

表现为在增厚的肠壁中可见多发和固定的线状或不规则形高回声区。应用高频超声探头则更加有利于诊断。

(四)超声内镜检查

有文献报道,超声内镜(endoscopic ultrasonic,EUS)可以诊断未被放射诊断发现的病变,并且超声引导下探针穿刺对于确诊本病简单有效。其特征表现为强回声伴远方声影。

(五)结肠镜检查

结肠镜可以明确病变性质。可见多个囊状、葡萄状隆起,表面略显苍白而透明囊性病变,大小可以从几毫米到几厘米。通常是软的多发黏膜下病变突入肠腔,颜色可以发白或发蓝,触之软弱而具弹性,活检钳或穿刺针刺破时可以因气流从气囊流出产生尖锐的“嘶”的声音,而后气囊塌陷。伴随感染时囊肿表面及周围黏膜可以出现炎性反应,表现不同程度的充血、水肿、糜烂等。

如前所述,近85%的PCI患者继发于其他疾病,因此肠气囊肿症的治疗应当关注潜在的原发病,而不是影像学的征象本身。患者既往史和当前用药史应当作为指导进一步治疗的指标。针对其致病原因,如肺气肿、慢性支气管炎、肠梗阻等进行相应的针对性治疗,是治愈的关键。

考虑PCI可能导致死亡等严重结果,选择合适的手术指征和手术时机至关重要。肠气囊肿合并门静脉肠系膜静脉积气提示肠系膜梗死或节段性缺血是外科探查的强烈指征。然而肠气囊肿和门静脉肠系膜静脉积气也可能在各种预后良好的非缺血状态出现。肠穿孔或腹膜炎也是急症手术的指征。对于CT发现的无症状PCI患者,如果没有肠梗阻或腹腔游离气体等伴随征象并非急诊外科探查指征。由于肠气囊肿内多为氢气,应注意不要用电切,以免气囊肿内气体爆炸。

考虑细菌感染导致的患者,应用敏感抗生素具有一定的效果;对于一些不需要手术或者术后的患者,可以采用高流量吸氧或者高压氧治疗(hyperbaric oxygen therapy)。高压氧疗可以提高肺泡和动脉血氧分压,从而创造肠道囊性病变和体循环高的氧压差。氧气通过弥散进入囊腔,替换其中的氢气,导致病变迅速的消失。此外,高压氧疗的另一个优点是具有杀灭几乎没有超氧化物歧化酶活性的产气细菌的作用。

结肠镜检查发现气囊肿后,先用活检钳将气囊肿夹破,然后将内镜微波治疗。此法具有组织损伤小、简便、安全等优点。