英文名称 :benign tumors of large intestine

大肠的良性肿瘤可分为上皮性良性肿瘤和非上皮性良性肿瘤,其中上皮性良性肿瘤主要是大肠息肉,非上皮性良性肿瘤脂肪瘤最多见,其他包括大肠平滑肌瘤、纤维瘤及血管瘤等,除血管瘤外,其余均有恶变可能。

常见的大肠良性肿瘤

1.大肠上皮组织来源的良性肿瘤、腺瘤

(1)大肠息肉:结肠息肉是上皮来源隆起于黏膜的赘生物,以直肠和乙状结肠多见,大小可自2mm以下至10cm以上,其中以腺瘤性息肉多见,约占息肉的85%,且癌变率高,加强对息肉患者的定期检查,对于发现早期癌有积极意义。

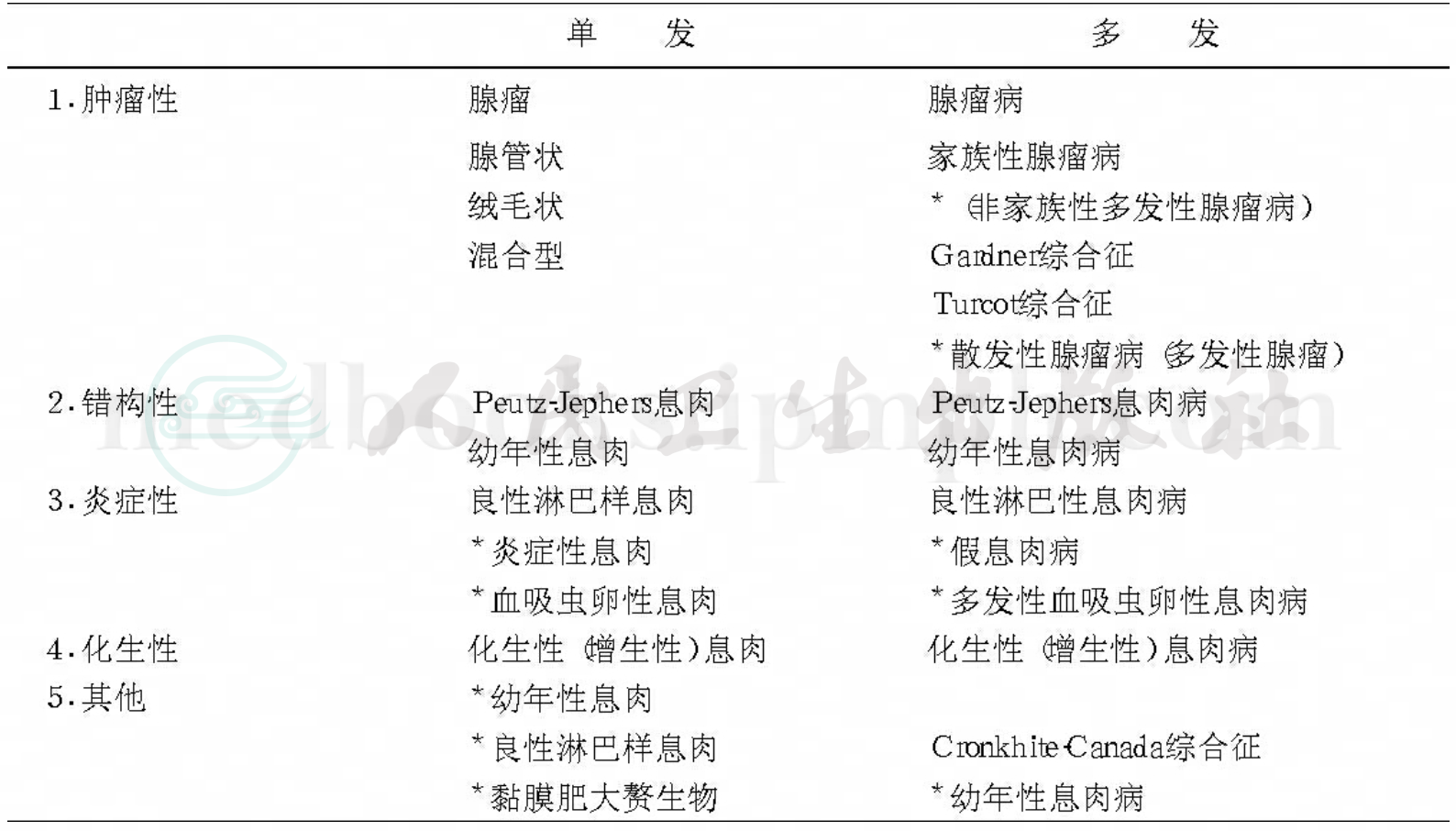

结肠息肉大多数是单个的,约20%是多发的,一般数目在10个以内,家族性腺瘤性息肉病可见肠腔布满息肉,数目在100个以上。息肉的肉眼形态可分为广基型、亚蒂型和有蒂型,临床以有蒂型占多数,约占84%。无蒂少见,约占16%。息肉的分类方法,目前较广泛应用的是Morson的组织学分类,见表1。

表1 大肠息肉分类(Morson)和我国分类法

注:*结合我国的发病特点,在第二次全国大肠癌会议上对Morson组织学分类的补充;如在炎症性息肉中增加了血吸虫卵性息肉,对幼年性息肉的病理性质尚有争论,故将其归类于其他。

(2)胃肠道息肉综合征:分为家庭性结肠腺瘤性息肉病、加德纳综合征(Gardner syndrome)、特科特综合征(Turcot syndrome)、波伊茨–耶格综合征(Peutz-Jeghers syndrome)、卡纳达-克朗凯特综合征(Canada-Cronkhite syndrome)、幼年性大肠息肉病。

2.大肠非上皮组织来源的良性肿瘤

(1)脂肪瘤:脂肪瘤是大肠内最常见的非上皮性良性肿瘤,全部胃肠道内脂肪瘤亦以大肠为多见,占全胃肠道脂肪内脂肪瘤的65%左右。有报告称男女发病率之比为2∶1。发病年龄以50~60岁居多。

大肠脂肪瘤多发生于右半结肠,约1/3~1/2发生于盲肠,仅5%发生于直肠,其他部位均匀分布,约90%脂肪瘤位于黏膜下层,多呈单发,突出肠腔部分成为蒂状,亦可发生于浆膜下。肉眼形态可伴有坏死、炎症、囊性变、或出血,镜下表现为成熟之脂肪细胞及纤维性间质,偶有钙化。

大肠脂肪瘤的病人多数无特殊症状,症状的出现往往与肿瘤大小有关。直径达3~4cm时50%有症状,直径>4cm时75%有症状。常见的症状是腹痛、便血、大便习惯改变、肠梗阻、肠套叠,甚至在少见情况下可触及肿块,便血往往是由于覆盖于脂肪瘤的黏膜继发溃疡出血所致。肠套叠往往发生于有蒂之脂肪瘤,由于良性肿瘤引起的成人结肠套叠,以脂肪瘤最常见。X线钡灌肠表现为卵圆形透亮的充盈缺损。用盐水灌肠,低电压X线摄影更易获证。充盈缺损在钡灌肠时可随外压或排空而改变其形态(挤压征)是其特征。回盲瓣黏膜下层的脂肪瘤,具有在X线检查时不易与盲肠癌区别的特点。

结肠镜检查:可直接观察到有蒂或无蒂的黏膜下隆起,表面光滑或形成浅表溃疡,基底部可看到脂肪瘤特征性黄色。活检钳触压肿块表现出的“压垫征”为脂肪瘤所特有;用活检钳钳提瘤体表面黏膜呈现“帐篷效应”(tenting ef ect);有时可看到脂肪突破周围组织而外露,即所谓的“裸脂征”(the naked fat sign)。确诊依赖瘤体组织病理检查发现脂肪组织。超声内镜对其诊断和确诊有一定价值。

(2)平滑肌瘤:大肠平滑肌瘤(leiomyoma)发病率仅次于脂肪瘤,多见于乙状结肠,其次为横结肠,发病率随年龄增加而增高,无性别差异。

大肠平滑肌瘤发生于大肠肠壁肌层或黏膜肌层,个别可来自血管肌层。按生长方式可分腔内、腔外、肠壁内及腔内腔外四型,以前者居多。体积较大时,可出现出血坏死、囊性变。

由于肿瘤部位不同,临床表现不一。发生在直肠的有血便、便秘、便柱细、排便肛门痛。发生在结肠的可触到腹部肿块,发生在肠外的肿瘤即使相当大,也常无症状。

大肠平滑肌瘤常无特异症状,诊断困难。主要靠直肠指诊、X线和内镜检查。直肠指诊可触及表面光滑,不活动,较硬的黏膜下肿块;钡剂灌肠可发现边缘平滑的肿块;内镜下可发现黏膜下肿块,形态半球形或结节状突起,表面覆盖正常的肠黏膜,活检一般阴性。以上检查不易鉴别良恶性者,可在内镜下作挖洞式活检或手术后才能诊断。

(3)血管瘤:大肠血管瘤是少见的肿瘤,通常来自黏膜下血管丛,呈单发式多见,大小不一,直肠乙状结肠多见。组织学上分为毛细血管瘤和海绵窦血管瘤两种。

2/3的血管瘤反复出现血便,色鲜红和黑紫。有时混有血块,常发生在青年和幼年。毛细血管状血管瘤常呈持续性缓慢出血,以致贫血;海绵状血管瘤出血急骤,常发生于儿童时期。少数患者可发生肠套叠,肠梗阻或肠扭转,直肠血管瘤有时有里急后重,排便不净感。内镜检查对大肠血管瘤的诊断有较大价值,内镜下可见肠黏膜红色不充血,有浅蓝色结节形或紫葡萄色界限清楚的肿块,容易出血。活组织检查可引起大出血,应慎重使用。选择性内脏动脉造影可发现异常血管丛或充盈缺损及静脉相延迟,可获诊断。

1.直肠指检

为最简便的低位直肠和肛管疾病诊断方法,也最易被忽视。尽管大多数大肠良性肿瘤发病位置超出了直肠指诊所触及的范围,但每一例被怀疑大肠肿瘤的患者,特别是症状提示病变可能在直肠者,都应进行该项检查。

2.结肠镜检查

结肠镜是大肠肿瘤确诊的首选方法。上皮来源的大肠良性肿瘤,内镜直视下表现为黏膜局限性隆起的息肉样病变。与周围正常黏膜呈锐角或有蒂相连。表面光滑或粗糙,有颗粒感,甚至乳头状突起,呈深红色,可单发或多发。内镜下若病灶无蒂或宽基短蒂,体积较大,形状不规则,顶端溃疡或糜烂,表面明显结节不平,质脆或硬,易出血,应高度怀疑息肉癌变。钳取腺瘤顶部、糜烂及溃疡边缘处的组织活检阳性率较高,全瘤切除组织连续切片检查更可靠。

黏膜下的大肠良性肿瘤多呈丘状隆起,表面黏膜正常,常有桥形皱襞,肿瘤的质地与肿瘤的来源有关,活检时常可见黏膜在肿物表面滑动。而肿物不与黏膜一同被提起,提起的黏膜呈天幕状外观,深凿式活检才有可能获取足够的组织标本。内镜下形态学确诊大肠良性肿瘤的组织学类型很困难,经常需行内镜活检明确诊断。该种肿瘤如脂肪瘤顶端出现糜烂或充血时,类似上皮肿瘤,但其基底部正常黏膜存在是黏膜下肿瘤的特征,应注意鉴别。

3.超声内镜检查

超声内镜(EUS)能清晰显示大肠壁各层界面结构,因此对黏膜下肿瘤的诊断价值较大,优于一般内镜和X线影像学检查。脂肪瘤表现为来源黏膜下层的均匀强回声光团。平滑肌瘤为界限清楚的物质低回声团块,应注意与类癌的鉴别;当瘤体>4cm时回声可不均匀,起源于黏膜肌层或固有肌层。超声内镜引导下的铡刀针式活检(guil otine-needle biopsy,GNB)技术是一项能获取足够病理组织检查标本的简便安全技术,组织块可达1.1mm×8mm~2.1mm×8mm,90%的大肠黏膜下肿瘤可得到正确诊断。超声引导下的细针穿刺对诊断的价值有待深入研究。

4.X线检查

钡灌肠造影是诊断大肠良性肿瘤的重要方法,气钡双重对比造影更有优越性。结肠充钡时,息肉表现为圆形充盈缺损,光滑整齐,如表面有糜烂或溃疡显示不规则影。多发息肉可见肠腔内多个弥漫分布的小充盈缺损,皱襞明显紊乱变形,呈现“麻面”样外观,但肠腔并无狭窄,黏膜下肿瘤表现为边缘光滑、黏膜正常的肠腔内圆形充盈缺损或透亮区,质地较软的脂肪瘤、脉管瘤可有“挤压”征,在X线造影图像应注意与大肠癌的鉴别。一般而言,息肉表面毛糙、不规则,息肉较大且基底宽,息肉处肠腔内陷和僵直,随访中息肉增大迅速,类似于黏膜下肿瘤的大肠癌表面粗糙、肠道僵硬等可提示大肠癌之可能,但有时鉴别很困难。

多年来,钡灌肠和双重对比钡灌肠造影检查在大肠良性肿瘤的诊断上一直居于重要地位。但直径<1cm的小息肉比结肠镜检查更易漏诊,对可疑病变不能取组织活检明确诊断也是其不足。