健康人的胃肠道内寄居着种类繁多的微生物,这些微生物被称为肠道菌群。肠道菌群按一定的比例组合,各菌群间互相制约、互相依存,在质和量上形成一种动态平衡,对人体的健康起着重要作用。一旦机体内外环境发生变化,如长期应用广谱抗生素,肠道敏感菌被抑制,未被抑制的细菌则乘机繁殖,从而引起菌群失调,菌群正常生理组合被破坏,产生病理性组合而引起临床症状,称为肠道菌群失调症。常表现为急性或慢性腹泻,可引发疾病或加重病情,多种并发症甚至发生多器官功能障碍综合征和多器官功能衰竭。其诱因还包括急性感染、激素治疗、X线照射及大面积烧伤、手术等。本症的发生率约为2%~3%。

肠道菌群失调时,肠道正常菌群被抑制而数量减少,致病菌大量繁殖,多种因素(如药物的代谢、肠道动力异常、菌丛的变化、饮食和免疫等),尤其是应用广谱抗生素可致菌群失调,同时产生一些能诱导肠道炎症的物质,如细菌脂多糖、肽聚糖、脂蛋白等,并导致具有遗传易感性个体的肠道产生异常免疫反应致宿主发病。

(一)药物的代谢

肠道菌群在许多药物的代谢中起重要作用,如乳果糖、水杨酸偶氮磺胺吡啶等。抗生素导致肠道菌群的变化,主要在于药物的抗菌谱及其在肠腔内的浓度。患者在使用抗生素的治疗过程中,抑制致病菌的同时,扰乱了肠道正常菌群,尤其是肠道中原籍菌(专性厌氧菌)减少,导致包括大肠埃希菌、克雷伯杆菌和变形杆菌等异常增殖,直接影响定植抗力而引起肠道菌群紊乱。如克林霉素和氨苄西林可造成大肠内生态学真空状态,使艰难梭菌增殖。

(二)肠道动力异常

小肠运动,尤其是消化间期移行性运动复合波被认为是阻止肠道菌群失调的一种调控机制。细菌过度生长与近段十二指肠逆行性蠕动增加、多发长时程的成簇收缩以及移行性运动复合波Ⅲ相的动力指数增加有关。而消化间期移行性运动复合波Ⅲ相具有清除肠内容物及细菌的作用,当消化间期移行性运动复合波消失或减弱,致使肠内容物滞留,导致细菌过度繁殖。

(三)菌丛的变化

菌丛组成在不同的个体中差异较大,对同一个人来说,在宿主不同的生理状态、细菌间的相互作用和环境的影响下每个菌种的生态学地位均会有所变化,但在相当长的时期内菌丛组成还是十分稳定的。在平衡状态下,所有的生态学地位都被占据。而细菌的暂时栖生可使生态平衡发生改变。

(四)饮食

运用测定细菌酶类的方法研究菌丛代谢活性的结果显示,饮食可使粪便菌丛发生明显改变,表现在无纤维食物能促进细菌易位。食物纤维能维持肠道菌群正常生态平衡,且细菌代谢纤维的终产物对小肠上皮有营养作用,纤维能维持肠黏膜细胞的正常代谢和细胞动力学。有研究报道加入纤维的低渣饮食对保存肠的结构和功能有好的效果。

(五)胃肠道免疫功能障碍

胃肠道正常免疫功能主要来自黏膜固有层的浆细胞,而浆细胞能产生大量的免疫球蛋白,是重要的胃肠道黏膜屏障,为胃肠道防止细菌侵入的主要物质。一旦黏膜屏障受损,胃肠道黏膜合成单体或合成分泌的功能发生障碍,致使胃肠道分泌液中缺乏分泌型IgA,则可引起小肠内需氧菌与厌氧菌过度繁殖,从而造成菌群失调。

(六)其他

随着年龄的增高,肠道菌群的平衡可发生改变,益生菌减少,有害菌群增加,老年人如能适当添加益生菌制剂,也许能够提高免疫能力。此外,大面积烧伤、重症感染、手术等创伤均可能导致菌群的失调。

肠道菌群失调是指肠道正常微生态的失调,包括比例失调、定位转移及自身感染。

(一)比例失调

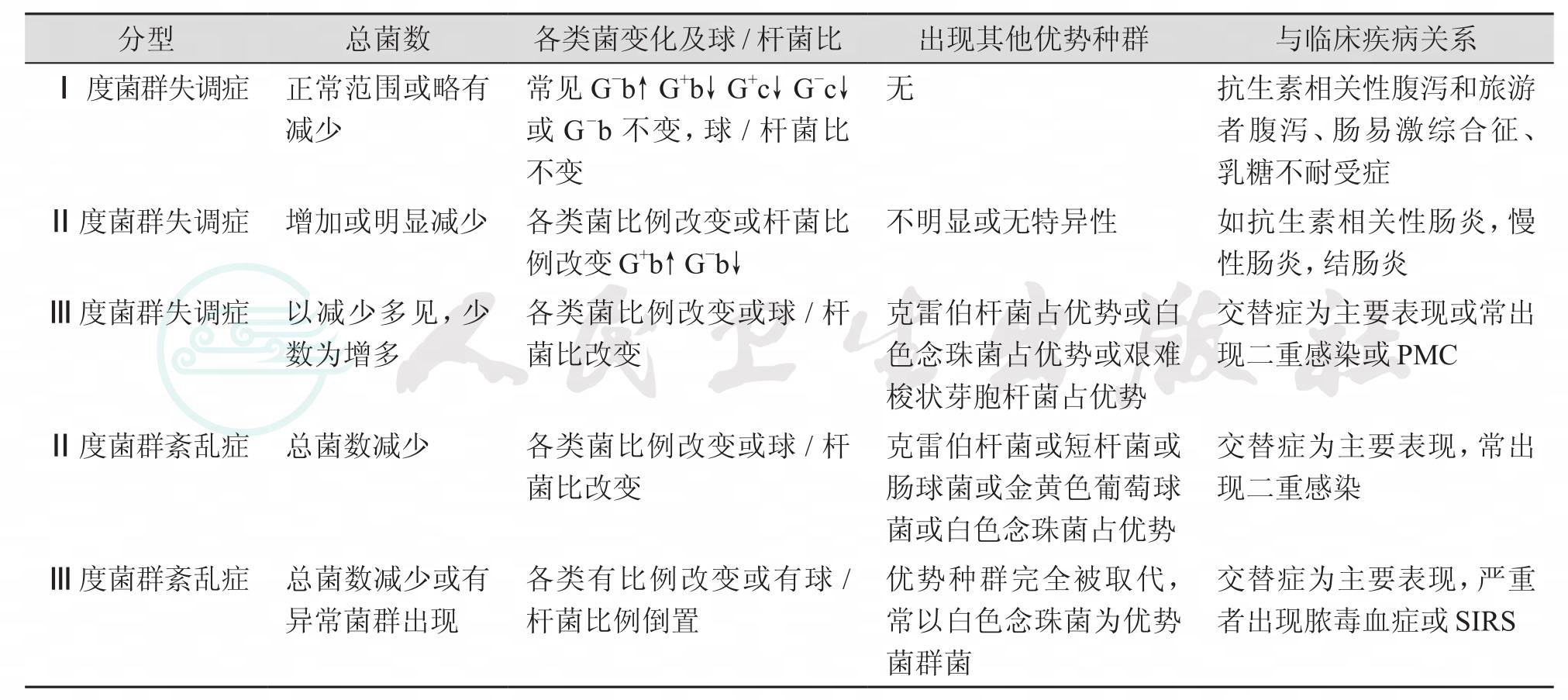

临床上,肠道菌群失调可分为轻度、中度和重度三型。①轻度:为潜伏型,菌群失调较轻,只能从细菌定量上发现变化,临床上常无不适或有轻微排便异常。为可逆性改变,即去除病因后,不经治疗也可恢复。②中度:临床主要症状为慢性腹泻,类似慢性肠炎、慢性痢疾、溃疡性结肠炎等。一般不能自然恢复,即使消除诱因,仍保持原来的菌群失调状态,需治疗后才能纠正。③重度:肠道的原籍菌大部分被抑制,而少数菌种过度繁殖,占绝对优势,例如假膜性肠炎。重度肠道菌群失调的患者必须及时积极治疗(表1)。

表1 各型菌群失调的表现和意义

注:G+为革兰阳性,即菌染成蓝色;G-为革兰阴性,染成红色;b为杆菌;c为球菌;↑为数量上升;↓为数量下降。

(二)定位转移

亦称易位,是指原存在于肠腔内的细菌和(或)内毒素,通过某种途径越过肠黏膜屏障,进入肠系膜淋巴结、门静脉系统,继而进入体循环以及肝、脾、肺等远隔器官的过程。分横向转移和纵向转移两类。横向转移指肠道正常菌群由原定位向周围转移。有报道表明大肠菌群向小肠转移,大量定植于小肠的盲襻、多发性憩室,引起小肠污染综合征。纵向转移指正常菌群从原定位向肠黏膜深处转移。其常先有菌群失调致肠黏膜充血、水肿与炎症,而后细菌经淋巴、血液致淋巴结、肝脾、腹膜及全身感染。

(三)自身感染

当机体抵抗力低下时,肠道的正常菌群可以转化为条件致病菌引起机体感染。自身感染多见于免疫功能受损或危重病患者,通常是肠道菌群比例失调和定位转移共同作用的结果。例如葡萄球菌、克雷伯菌属、假单胞菌、变形杆菌及白色念珠菌等常住原籍菌或过路菌,对抗生素有一定的耐药性,当抗生素消灭了敏感的具有屏障、拮抗作用的细菌时,宿主身上的耐药菌则过度繁殖引起自身感染;此外当宿主免疫功能低下时,也可由正常菌群成员引起自身感染。由于内源性感染需要一定条件,所以临床上称为机会感染或条件感染,这些细菌或真菌称为条件致病菌。

(一)细菌生长过盛

胃肠道的解剖和生理学异常会导致近段小肠内结肠型菌丛增殖,而出现各种代谢紊乱,包括脂肪泻、维生素缺乏和碳水化合物吸收不良。并可伴发生于小肠假性梗阻、硬皮病、糖尿病性自主神经病变、慢性营养不良等。小肠内细菌生长过盛,其多种厌氧菌(主要有类杆菌、双歧杆菌、韦荣球菌、肠球菌和梭状芽胞杆菌)能水解结合胆盐,导致微胶粒形成障碍、肝硬化、无明显代谢紊乱的低胃酸症等。结肠菌丛的改变能导致因广泛小肠切除后伴有神经功能不全的D-乳酸性酸中毒。应用广谱抗生素,尤其是克林霉素和氨苄西林能使艰难梭菌增殖,产生一种蛋白质霉素,引起结肠黏膜坏死和溃疡,称为假膜性结肠炎。

(二)细菌产生IgA分解酶

溶血性链球菌属、绿色链球菌、肺炎链球菌属、流感嗜血杆菌属、脑膜炎双球菌、淋病双球菌属等菌能够产生分解IgA的蛋白酶,并能分解人血清中的IgA1和初乳中的分泌型IgA。其中前2例细菌是构成口腔内菌群的主要菌种,后4种则为附着黏膜表面增殖的毒力性强的致病菌。由此可见,IgA蛋白酶对于这些细菌在黏膜表面作为常住菌生存或致病都是至关重要的。

(三)肠道菌丛与结肠癌

结肠菌丛产生多种具有代谢活性的酶类,在一些自然产物、食物保存剂、染料、添加剂及污染物质变为致突变物质的反应中起媒介作用。许多细菌可因长期接触底物而使细菌酶系系统活性增高。若此底物为致癌物原(procarcinogen),则长期接触可使致癌物质的产生增加。

健康成人的胃肠道细菌大约有1014个,包括需氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌,存在于肠道的正常菌群为类杆菌、乳杆菌、大肠埃希菌和肠球菌等,尚有少数过路菌,如金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、副大肠杆菌、产气杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、白色念珠菌等。根据细菌存在模式可以分成三类:①与宿主共生状态的原住菌(autochlhonous microbiota);②普遍存在于某种环境的普通菌(normal microbiota);③偶然进入宿主的病原菌(pathogens)。

肠道内的细菌是一个巨大而复杂的生态系统,肠道正常菌群即生理微生物对宿主有消化、吸收、营养、生物拮抗等生理作用,参与人体的生理、生化、病理和药理过程,与人体形成了相互依存、相互受益、相互协调又相互制约的动态平衡统一体,成为宿主生命必需的组成部分。一方面肠道菌群参与肠道的感觉运动功能,另一方面通过肠道运动清除肠腔内多余的细菌来控制肠道微生态。正常情况下,肠道菌群和宿主、外界环境建立起一个动态的生态平衡,对人体的健康起着重要作用,任何打破其内外环境的举措都可导致菌群的失调。

菌群分析是肠道菌群失调的主要检查方法,定性分析以直接涂片法为主,定量检查以细菌培养为主(需氧菌与厌氧菌培养)。

(一)直接涂片

直接涂片是目前广泛采用的分析方法,由于所需设备简单,操作简便,耗时短,适宜临床应用。该方法是通过显微镜观察革兰染色粪便涂片的菌群像,估计细菌总数、球菌与杆菌比例,革兰阳性菌与革兰阴性菌的比例,结合各种细菌的形态特点、有无特殊形态细菌增多等,当非正常细菌明显增多(如酵母菌、葡萄球菌和艰难梭菌),甚至占绝对优势时可能会引起严重的假膜性肠炎和真菌性肠炎,应引起高度重视。

(二)培养法

培养法是将新鲜粪便直接接种于多种不同的培养基上,对生长出来的菌落进行菌种鉴定,通过控制接种粪便重量的方法可以对肠道菌群进行定量培养。将每种细菌的数量与参考值进行比较,或计算双歧杆菌/肠杆菌(B/E)值,即可评估肠道菌群的状况。B/E值> 1表示肠道菌群组成正常,B/E值< 1表示肠道菌群失调,B/E值越低,提示菌群失调越严重。

(三)其他

有条件的单位可选择下列检查,更有助于肠道菌群失调的诊断。

1.以小亚基RNA/DNA为基础的分子生物学技术

对肠道菌群失调诊断有较高的价值。

2.粪便中应用指纹技术检测肠道菌群

如肠杆菌基因重复一致序列PCR(ERIC-PCR)指纹图动态监测。

3.代谢组学特征分析

通过对人体的尿液、血液等生物体液和活检组织的代谢组学特征分析,经模式识别处理,可以得到具有正常菌群和菌群失调的早期诊断和病程监控效力的生物标识物。

4.16S rRNA-PCR-DGGE技术

该方法基于细菌16S rRNA的可变区PCR扩增子的序列特异性变性浓度/温度不同进行分离的,并且可以检测出序列中1个核苷酸的差异。粪便和肠黏膜样本分别进行分析,试剂盒提取DNA,随后用带GC夹子的细菌16S rRNA V3区引物进行PCR扩增。用Omega 10TM全自动多功能凝胶成像分析系统拍照。DGGE图谱中优势条带的相对含量采用Gel-Pro软件分析,并根据分析结果作基因型组成柱状图。条带回收后,行DNA序列分析,之后送交DDBJ(DNA Data Bank of Japan)数据库获Accession Number(AB125903~125926),相似性在Gen-Bank数据库中使用BLAST工具进行比较,以确定菌种,获得细菌种类及各自含量信息。

5.重叠延伸PCR技术

根据不同机会致病菌基因的核苷酸序列,将目的基因分成70~90bp不等的多条引物,分段进行合成,利用相连片段间20~30bp重叠的核苷酸部分互相搭桥、互为模板,通过几轮连续的PCR反应将各个片段组合成为目的基因。

6.实时荧光定量PCR

设计机会致病菌通用引物,PCR扩增时在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针,每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。本技术既可进行基因定量分析,又可分析基因突变(SNP),有望成为基因诊断和个体化用药分析的首选技术平台。而SYBR荧光染料是在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料非特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。运用实时荧光定量PCR技术可以对DNA、RNA样品进行定量和定性分析。

7.LAMP快速检测法

LAMP的反应体系为25μl反应混合物,包含以下试剂(最终浓度):20mmol/L Tris-HCl(pH 8.8),10mmol/L KCl,10mmol/L(NH4)2SO4,0.1%吐温-20,0.8mol/L甜菜碱,8mmol/L MgSO4,1.4mmol/L dNTP和每8μl Bst-DNA聚合酶。引物的需要量是:80pmol FIP和BIP,40pmol LF和LB,1pmol F3和B3。最后,添加2μl的模板基因组DNA到反应管。反应需要在65℃恒温中进行60~90分钟。LAMP反应结果通过实时浊度仪检测或基于钙黄绿素颜色改变而检测。

(一)积极治疗原发病,纠正可能的诱发因素

如治疗各种肠道感染性疾病、代谢综合征、结缔组织病、改善肝肾功能受损的慢性疾病,避免滥用抗生素,以保护肠道正常菌群。处理好各种创伤、围术期的治疗工作。不治愈原发病,既难以防止肠道菌群失调的发生,发生后也不易被纠正。

(二)调整机体的免疫功能和营养不良状态

健康机体的原生菌能防止外来菌的入侵,但在饥饿、营养不良、免疫功能低下等情况下,为肠道菌群失调的发生创造了条件。因而营养支持、提高机体免疫力对本病的治疗有积极的意义。

(三)合理应用微生态制剂

1.微生态制剂的分类

微生态制剂(microbioecological preparation)亦称微生态调节剂(microecologiaomodulator),是根据微生态学原理,通过调节微生态失调,保持微生态平衡,提高宿主的健康水平,利用对宿主有益的正常微生物或促进物质所制成的制剂。目前国际上将其分成三个类型,即益生菌(probiotics)、益生元(prebiotics)和合生素(synbiotics)。

(1)益生菌

是指通过改善宿主肠道菌群生态平衡而发挥有益作用,达到提高宿主(人)健康水平和健康状态的活菌制剂及其代谢产物。近年来,国内外研制出多种益生菌活菌制剂,基本原理是用人或动物正常生理菌群的成员,经过选种和人工繁殖,通过各种途径和剂型制成活菌制剂及其代谢产物,然后再以投入方式使其回到原来环境,发挥自然的生理作用。目前应用于人体的益生菌有双歧杆菌、乳杆菌、酪酸梭菌、地衣芽胞杆菌等。

(2)益生元

是指能选择性地促进宿主肠道内原有的一种或几种有益细菌(益生菌)生长繁殖的物质,通过有益菌的繁殖增多,抑制有害细菌生长,从而达到调整肠道菌群,促进机体健康的目的。最早发现的这类物质是双歧因子(bifidus factor),如寡糖类物质或称低聚糖。常见的有乳果糖、蔗糖低聚糖、棉子低聚糖、异麦芽低聚糖、玉米低聚糖和大豆低聚糖等。这些糖类既不被人体消化和吸收,亦不被肠道菌群分解和利用,只能为肠道有益菌群如双歧杆菌、乳杆菌等利用,从而达到调整肠道正常菌群的目的。

(3)合生素

是指益生菌和益生元同时并存的制剂。服用后到达肠腔可使进入的益生菌在益生元的作用下,再行繁殖增多,使之更好地发挥益生菌的作用,合生素是很有开发前途的生态制剂。

2.微生态制剂使用的原则

提倡应用原籍菌制剂,选用从正常人体微生物群分离的有益菌,选用对抗生素没有内在耐药性的制剂更为安全。原则上不同时使用抗生素,特别是口服制剂,重症患者不能停用抗生素时,可加大微生态制剂的剂量和服药次数,也可加服益生元制剂。对轻度菌群失调的患者在尽可能去除诱因的基础上,视病情决定是否使用微生态制剂;中度患者需积极合理使用微生态制剂,加强综合治疗,改善全身情况;重度菌群失调应在中度菌群失调治疗的基础上,使用针对二重感染的病原菌或条件致病菌的抗生素,纠正水、电解质紊乱和低蛋白血症,加大微生态制剂用量,使之迅速恢复正常肠道菌群。

微生态制剂临床应用的安全性良好。但是,由于该类制剂大多数为活菌制剂,是否会发生抗生素的耐药基因的转移,而导致该菌在其他部位的感染目前罕见报道,也缺乏大样本循证医学的结论,临床上需引起注意。