英文名称 :small intestinal lymphoma

小肠淋巴瘤可为原发或继发。恶性淋巴瘤是起源于淋巴结或淋巴组织的恶性肿瘤,其中40%发生在节外,形成所谓的节外淋巴瘤。胃肠淋巴瘤是常见的节外淋巴瘤,约占胃肠肿瘤的1%~4%,最常侵犯胃和小肠。原发性小肠淋巴瘤(PSIL)起源于小肠黏膜固有层和黏膜下层的淋巴组织,病变局限用于小肠或区域淋巴结,具体分类见表1。继发性小肠淋巴瘤有邻近的小肠或腹膜后的淋巴组织直接蔓延所致,也可是NHL全身播散病变的一部分,又分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。本文主要叙述原发性小肠淋巴瘤。

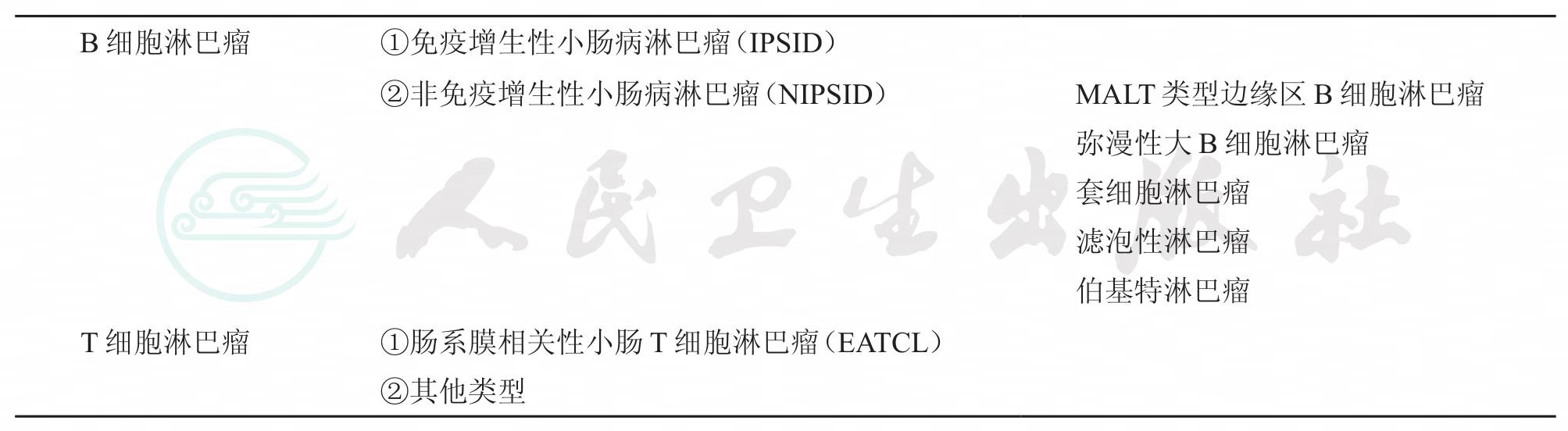

表1 原发性小肠淋巴瘤分类

(一)病毒

病毒感染与淋巴瘤的某些组织学类型有关,例如Bukitts淋巴瘤与EBV感染有关,HTLV-1与成人T细胞白血病或淋巴瘤有关,HTLV-V和人亲B淋巴细胞病毒与某些继发性小肠淋巴瘤有关。在流行区发病的人群中发现淋巴细胞及浆细胞的比重增高,也说明该病可能与感染有关。

(二)免疫缺陷或免疫抑制

小肠淋巴瘤常见于HIV/AIDS人群及器官移植免疫抑制治疗的人群中。IPSID多发生在发展中国家比较贫困的地方,可能与营养不良导致的免疫抑制有关。

(三)某些肠道疾病

麦胶性肠病可增加小肠相关性T淋巴细胞瘤的风险,也有学者认为,难治性口炎性腹泻是低分化的小肠T细胞淋巴瘤。另外,小肠淋巴结节性增生可能是IPSID的变种。

(四)服用某些药物或其他因素

长期服用苯妥英钠和乙内酰脲等抗癫痫药可引起空肠弥漫性大B细胞淋巴瘤。

美国国家癌症和监测流行病学数据库表明,淋巴瘤占小肠恶性肿瘤的17.3%,占胃肠道淋巴瘤的8.6%,小肠淋巴瘤发病率为0.17/10万,发病率逐年上升。其中,继发性小肠淋巴瘤占大多数。该病多发生于50~60岁,男女之比约为1.5∶1,分布以回肠最多见,其次为空肠,十二指肠最少见。

(一)NIPSID

MALT类型边缘区B细胞淋巴瘤组织上由滤泡、浆细胞、中心细胞样细胞构成。中心细胞样细胞侵犯并破坏被覆的上皮或腺上皮层内形成的“淋巴上皮病变”,并且形成反应性滤泡,滤泡呈肿瘤性改变,滤泡间有浆细胞、组织细胞、中性和嗜碱性粒细胞浸润;弥漫性大B细胞淋巴瘤常侵犯至黏膜固有层或更深层,显微镜下观察类似于免疫母细胞或中心母细胞的大细胞呈紧凑聚集或融合成块状或片状,有典型的淋巴上皮样损害;B细胞淋巴瘤主要侵犯黏膜及黏膜下层,很少累及肌层,小的病变由单个淋巴细胞小结构成,较大的息肉则由单个小结增大或多个小结融合而成,恶性肿瘤细胞类似小的非典型淋巴细胞,围绕着良性表现的生发中心或穿透淋巴组织;大多数滤泡性淋巴瘤镜下可见小有裂细胞混有各种大细胞;伯基特淋巴瘤细胞是中等大小、形态一致的细胞,核圆形,多个核仁,胞浆嗜碱性,累及的淋巴组织呈现“星空”现象,即多个良性的巨噬细胞包绕着凋亡的肿瘤细胞。

(二)IPSID

一般局限于近端小肠,邻近肠系膜淋巴结肿大,一些患者仅表现为黏膜皱襞增厚,另一些则表现为肠壁广泛性增厚,散在性包块,结节或息肉样病变。虽然大体上息肉只局限于近端小肠,但组织学黏膜和黏膜下层有大量细胞沿小肠呈连续性浸润。早期细胞浸润导致绒毛变平,隐窝变得深且数目减少,而上皮仍完整。中晚期绒毛更加扁平或完全消失。隐窝减少,免疫增生程度加深,非典型淋巴细胞浸润,良性浆细胞和淋巴浆细胞逐渐形成明显的淋巴瘤。疾病早期肠系膜淋巴结肿大,良性的淋巴细胞或淋巴浆浸润,滤泡区萎缩,但结构保持正常。在疾病发展阶段,淋巴结表现为典型的增生。

(三)EATCL

多见于空肠,常表现为小肠壁周围溃疡状缺损,呈小丘状、斑块状或狭窄,大的缺损不常见,缺损可为单个也可为多个。组织学上,淋巴瘤细胞通常以大的,多形性细胞为特点,类似组织细胞的弥漫性大细胞,常可见多形性细胞形成的巢和条索。瘤细胞浸润肠壁全层及黏膜表面,未受累的黏膜通常呈典型的腹部疾病的组织形态,绒毛萎缩,隐窝增生,固有层内浆细胞增多和上皮内淋巴细胞增多。

小肠淋巴瘤发病可能与基因突变有关,如弥漫性大B细胞淋巴瘤的免疫球蛋白基因发生重排,Bcl基因通常发生突变或重排;套细胞淋巴瘤的特征性标志是t(11;14)易位,导致编码细胞周期蛋白D1的基因过度表达或重排;滤泡性淋巴瘤则为t(14;18)易位导致Bcl-2基因过度表达;伯基特淋巴瘤第8号染色体c-myc基因重排,或者与第14号染色体的Ig轻链区发生重排,EATCL在9q21位点处发生多发性杂合性缺失等。另外NIPSID与自身免疫有关,MALT类型边缘区B细胞淋巴瘤通过免疫组化方法检测中心细胞样细胞表达B细胞样相关抗体,如CD19、CD20、CD22及CD79a阳性,胞浆和表面免疫球蛋白IgM和IgA阳性,IgD阴性,细胞核周围显示浅的免疫球蛋白染色。弥漫性大B细胞淋巴瘤表达多种B细胞抗原。

(一)实验室检查

小肠肿瘤尤其是恶性肿瘤大约50%的患者出现不同程度的粪便潜血阳性,大约1/3十二指肠肿瘤出现黄疸。大便潜血实验应列为常规,小肠淋巴瘤标志物(β2微球蛋白、LDH)和分子生物学检查的价值有待进一步研究。可作血细胞分析,以了解骨髓造血功能,提供鉴别白血病的非淋巴瘤性恶性肿瘤的依据。

(二)小肠钡餐检查

其阳性率可达50%~60%,X线表现有肠壁增厚僵硬、蠕动减慢或消失、肠黏膜粗糙紊乱、单个或多个充盈缺损及肠腔动脉瘤样扩张,可表现为4种类型:①扩张性病变:扩张范围超过病变范围,黏膜破坏,蠕动消失,钡剂停留时间增长;②狭窄性病变:可为中心性、外压性或偏心性狭窄;③弥散性病变:病变广泛累及整个小肠,正常黏膜皱襞消失或多个息肉状充盈缺损;④肠套叠征象:多由于回肠末端息肉引起。

(三)CT

小肠淋巴瘤可呈肠壁增厚、肠腔变形、肠管扩张或狭窄,肠腔内或肠腔外出现软组织肿块,形状不规则,肠壁呈阶段性或弥漫性浸润。增强后动脉期无强化或轻度强化,静脉期强化仍不明显。可见肠系膜上动脉被肿瘤包绕,即“三明治”征象。恶性淋巴瘤特征性CT表现为肠腔动脉瘤样扩张的肠壁环形增厚以及后腹膜、肠系膜淋巴结肿大(图1),如发现其受累增厚的肠段较长或多发阶段性病灶,则更支持恶性淋巴瘤诊断。

图1 小肠恶性淋巴瘤的CT表现

(四)选择性肠系膜动脉造影

淋巴瘤血管一般较少,主要变化是血管移位和变形,肠壁内有少数肿瘤血管或肿瘤被血管浸润显示僵直,造影剂在肿瘤内存留不多,早期静脉引流亦少见。

(五)小肠镜及胶囊内镜

大部分小肠淋巴瘤分布在回肠末端及空肠,使得普通内镜难以插入。胶囊内镜可使临床医师清晰地看到整个小肠,但存在滞留可能,且不能活检。与其相比,双气囊小肠镜提供了活检可能。小肠镜下的淋巴瘤以溃疡浸润型病变为主(见图2),可伴有肠腔狭窄及出血。二者各有优势,可结合使用。

图2 小肠恶性淋巴瘤的小肠镜下表现

(六) PET

由于小肠淋巴瘤发病率较低,有关这方面数据较少。Hidithi等研究表明,PET诊断小肠相关性T淋巴细胞瘤的敏感性及特异度分别为100%和90%,而CT为88%和53%。

手术仍是目前主要的治疗手段,但随着化学疗法及单克隆抗体的发展,治疗也趋于多样性,基本的原则是根据不同的类型和分期采取不同的治疗方案和措施。Sarkhash等研究表明,单纯手术治疗的术后中位生存时间为5个月,单纯化疗的中位生存时间为14个月,而手术辅以术后化疗的中位生存时间为14.5个月。对于继发性小肠淋巴瘤,对其他部位病变的控制很重要,常首选化疗或放疗,而对于原发性小肠淋巴瘤,大多数应手术切除。具体方法如下:

(一)手术切除

早期患者应行根治术,切除病变肠段及邻近肠系膜淋巴结,对于病变较局限者,采用肠切除吻合术,多数病例可以辅以化疗,对呈中心病灶、有淋巴结转移、穿孔、瘘管形成或切除残端有肿瘤侵犯者,手术后加用放疗。由于十二指肠解剖部位的局限,局部切除受到限制,需行胰十二指肠切除术。

(二)化疗

常用化疗药物有环磷酰胺、长春新碱、丙卡巴肼、多柔比星及泼尼松。霍奇金淋巴瘤(HD)常采用MOPP方案(氮芥、长春新碱、丙卡巴肼、多柔比星及泼尼松)或ABVD方案(多柔比星、博来霉素、长春新碱、达卡巴嗪);非霍奇金淋巴瘤(NHL)常采用COP方案(环磷酰胺、长春新碱、泼尼松)和CHOP方案(环磷酰胺、长春新碱、多柔比星及泼尼松)。原发性小肠淋巴瘤常采用含有蒽环霉素等药物的联合化疗,如CHOP方案,有研究表明合用甲硝唑、氨苄西林等抗生素后可提高中位生存时间。

(三)放疗

放疗对于HD和NHL效果较好,但对于原发性小肠淋巴瘤的治疗则有不少困难,主要是胃肠道反应较大、定位较困难。

(四)其他

包括营养支持、造血支持,防止感染和防止肠梗阻、肠穿孔、肿瘤溶解综合征等急症。