小肠间质瘤属于胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)的一种,是消化道最常见的间叶源性肿瘤。1983年Mazur和Clark首先提出GIST的概念,以有别于平滑肌瘤,其生物学特性是一种恶性或具有恶性潜能的肿瘤。GIST约占胃肠道恶性肿瘤的2%。多数GIST尤其是小肠间质瘤呈c-kit基因突变、CD117蛋白阳性表达及梭形细胞和上皮样细胞呈束状交叉或弥漫性排列的特征。GIST临床表现多种多样,从无临床症状到消化道出血、腹痛、腹块等。GIST主要依赖于早期发现和争取手术切除,但85%的患者术后会复发,不能手术者和已有转移者对常规的放疗、化疗均不敏感,预后不良,5年生存率低于35%,但新型分子靶向药物对于GIST有显著疗效。

GIST的确切病因尚不明确,根据目前的研究现状认为GIST与基因突变有紧密联系,包括c-kit基因和PDGFRα基因。kit基因主要编码Ⅲ型酪氨酸激酶受体,即受体CD117,突变位点主要位于外显子9、11、13、17,其中外显子11突变最为常见。PDGFRα基因编码血小板衍生生长因子受体α,突变主要发生于第12外显子和18外显子。

GIST是一种少见肿瘤,占全胃肠道肿瘤的1%~3%,原发性小肠GIST临床较少见,其发病率为1.4/10万~1.96/10万。GIST的好发年龄为40~60岁,男女发病率基本无差异,亦无明显地区差异。美国报道每年新诊断为GIST的患者数量为5000~6000例。我国尚无大规模的流行病资料,据估算每年新发病例约2万~3万例。既往诊断为胃肠道平滑肌肉瘤和其他梭形细胞瘤的多属GIST。

(一)大体病理学特点

GIST可发生于腹腔和腹膜后的任何部位,最常见的发病部位是胃,占GIST的60%,其次是小肠,约占25%,结直肠占10%。小肠GIST好发部位依次是空肠、十二指肠和回肠。GIST主要表现为孤立、边界清楚的结节,表现为黏膜下隆起,表明光滑,亦可因顶端溃疡而引起消化道出血,体积范围可从微小至巨大。

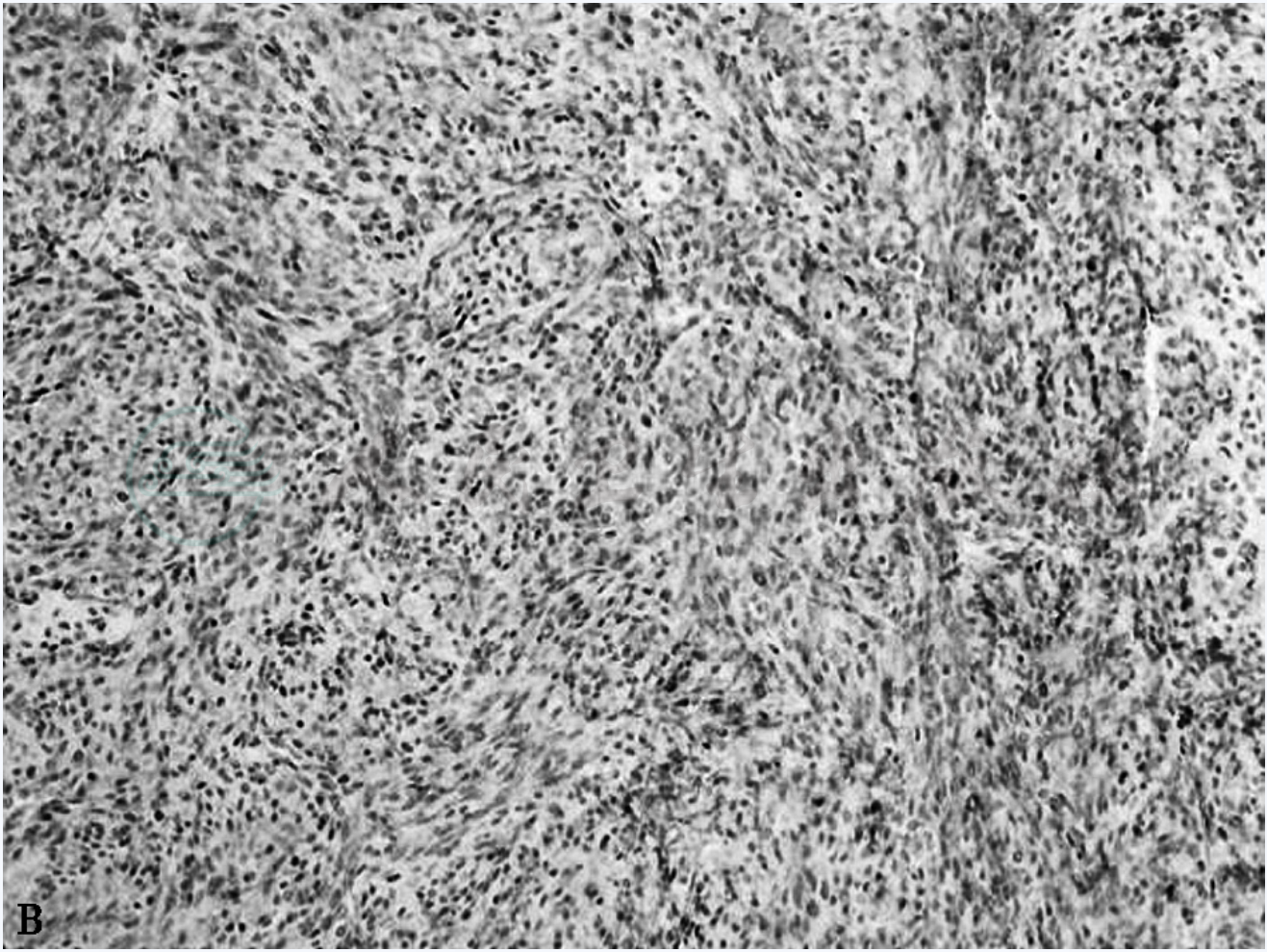

(二)组织病理学特征

在组织学上,依据细胞形态可将GIST分为三类:梭形细胞型、上皮样细胞型以及梭形细胞/上皮样细胞混合型,个别表型为多种形态的细胞,其中发生在小肠的GIST以梭形细胞型为主。

(三)免疫组织化学特征

不同部位GIST的临床特征、组织学和生物学行为不尽相同,然而其免疫组织化学、细胞遗传学和分子生物学特征相似。GIST中c-kit基因突变导致其编码的酪氨酸激酶受体CD117高表达,90%以上GIST表达CD117,是GIST敏感且特异的标记物。功能未知蛋白1(discovered on GIST1,DOG1)和血小板衍生生长因子受体α(PDGFRα)是新发现的GIST诊断标志物,此外,细胞间黏附糖蛋白(CD34)、平滑肌肌动蛋白(SMA)、结蛋白(desmin)和S-100蛋白等分子标志物可作为GIST辅助诊断的参考。GIST的特异性免疫组化表现是CD117(+)、DOG1(+)。图1显示了1例自发破裂的空肠间质瘤的免疫组化结果(CD117及CD34阳性,Misawa S)。

图1 一例空肠间质瘤的免疫组化结果

A.CD117(+);B.CD34(+)。

(四)生物学行为

小肠间质瘤的生物学行为从形态学良性、潜在恶性到低、中和高度恶性。完整切除的局限性GIST,可以依据形态学特征区分为良性、潜在恶性和恶性。诊断恶性GIST的最低标准为出现以下形态特征之一:①瘤细胞显著异型,肿瘤性坏死,肌层浸润,围绕血管呈古钱币样生长,核分裂象≥10个/50HPF;②黏膜浸润、神经浸润、脂肪浸润、血管浸润和淋巴结转移等;具有以上指征越多,其恶性程度越高。如果没有上述形态学特点,但是瘤体较大、细胞较丰富和出现少量核分裂象者,可视为潜在恶性GIST。至于瘤体积小、细胞稀疏和无异型的GIST,可视为良性GIST。原发GIST的术后危险度分级见表1。

表1 原发GIST切除术后危险度分级标准

研究认为,GIST起源于胃肠道间充质干细胞Cajal细胞(ICC),不同于胃肠道肌源性和神经源性肿瘤。ICC主要存在于胃肠道固有肌层神经丝中,起搏消化道运动,调节神经和平滑肌的神经传导。其与GIST肿瘤细胞有着共同的免疫表型和超微结构,均有CD117和CD34表达。GIST的免疫表型不同于典型的平滑肌瘤和神经鞘瘤,各种肌源性或神经源性免疫标记如SMA、desmin、NSE及S-100等表达都很低,而CD117和CD34表达较高,尤其是CD117阳性率高达85%~94%,两者联合检测可作为诊断GIST的依据。

(一)实验室检查

小肠GIST缺乏特异性的实验室检查。合并出血的GIST患者可有缺铁性贫血,粪便潜血试验可持续阳性。合并梗阻性黄疸的患者可出现胆红素升高,伴有肝脏转移患者可有肝功能异常。

(二)CT

肿瘤常呈圆形或类圆形,少数呈不规则形。良性GIST<5cm,边缘锐利,多呈实体性均匀强化;恶性GIST多>6cm,边界不清与邻近器官粘连,密度不均匀,可出现坏死、囊变和出血(图2),常可见周围器官或组织受侵及肝、腹膜的转移灶和/或淋巴结转移。

图2 空肠间质瘤的CT图像(可见肿瘤坏死及破裂)

(三)MR

实质区在T1加权呈低到中等的信号强度,T2加权像呈高信号强度。可根据不同信号强度判断坏死区域,并可辅助判断肿瘤确切位置与周围组织关系。

(四)血管造影

血管造影可明确GIST合并消化道出血的原因和位置,并协助栓塞止血和栓塞化疗的定位。

(五)PET

PET能够准确显示小肠GIST肿瘤部位和散播程度,并能够监控伊马替尼的治疗效果。

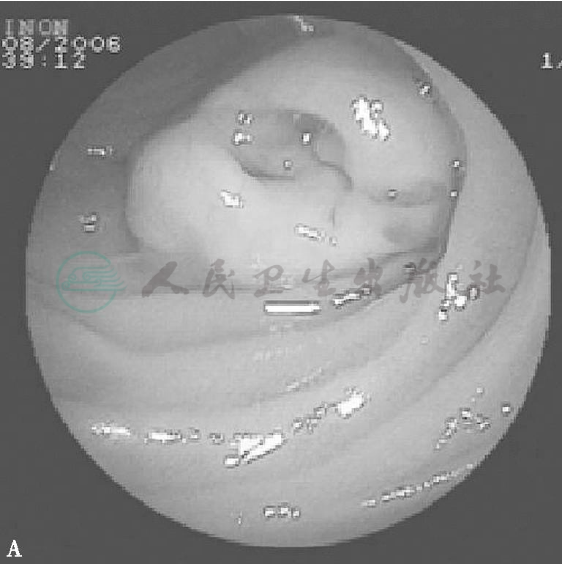

(六)内镜检查

GIST位于黏膜下,小肠GIST内镜下主要特点为圆形、类圆形或蕈状隆起,表面光滑,顶部常伴有凹陷或呈溃疡样,覆盖白苔或血痂,触之易出血(图3)。良性GIST常<2cm,结节状,质坚实,切面呈灰白色,均匀一致;恶性GIST常>5cm,表面可见出血、坏死,通常浸润周围组织或粘连,黏膜溃疡形成,质地柔软,切面灰白、暗红或暗褐色。

图3 小肠镜下空肠GIST图像

A.空肠GIST伴顶端溃疡;B.回肠GIST表面血管扩张。

(七)超声内镜

超声内镜(EUS)可区别胃肠黏膜隆起性病变来源与壁内或系外来压迫,并可区分壁内病变是囊性还是实性。在EUS下小肠GIST多位于超声第四层结构内,小于2cm的肿瘤多呈低回声,大肿瘤多呈不均质中等偏低回声,内部回声不均匀,有片状高回声、不规则无回声区或囊状无回声区、边界不光滑等改变。此外,可在EUS下借助FNA、切割针活检和深挖活检进行组织学判断,EUS对GIST的诊断具有不可替代的优势。

(一)外科手术治疗

GIST对常规的化疗和放疗均不敏感,手术切除是局限性或可切除GIST的首选治疗手段。对于可手术切除的原发GIST,手术切除是主要的治疗手段,手术切除后根据肿瘤的复发风险分级(表1),予以术后辅助治疗。手术目标是整块切除,保证假包膜的完整,达到显微镜下无残留切除。术后标本应仔细进行病理检查+免疫组化以明确诊断。GIST很少发生淋巴结转移,除非有明确的淋巴结转移迹象,一般情况下不必常规清扫。手术操作时应细致、轻柔,避免牵拉和挤压,防止肿瘤破裂在腹腔内种植或扩散。

(二)小肠镜EMR/ESD

对于直径<1cm的小肠GIST,在评估复发风险和浸润深度后,可尝试小肠镜下GIST摘除术,术中予以黏膜下注射高渗亚甲蓝溶液,然后用圈套器完整摘除,术后予以随访。

图4 小肠镜下回肠GIST黏膜切除术

A.回肠GIST;B.黏膜下注射后圈套切除;C.切除后的创面及肿瘤;D.术后1个月复查创面已愈合。

(三)分子靶向药物治疗

伊马替尼(格列卫)是一种酪氨酸激酶抑制剂,可选择性抑制c-kit、PDGFR等酪氨酸激酶受体,抑制肿瘤细胞信号转导通路。

1.推荐剂量

初始推荐剂量为400mg/d,对于400mg/d治疗无效或肿瘤缓解后再次进展的患者,加大剂量至800mg/d,部分患者可再次获益。

2.新辅助治疗

术前应用可降低手术分期,降低手术风险。

3.术后辅助治疗

GIST术后复发中、高危患者是辅助治疗的适应人群。有研究表明服用甲磺酸伊马替尼>24个月,可明显降低GIST患者远期的复发率和死亡率。

4.转移复发或者不可切除的GIST患者

甲磺酸伊马替尼是此类患者的一线治疗药物,治疗有效应继续治疗,直至病情进展或者患者不能耐受。中断治疗将加速病情进展。

5.伊马替尼耐药的治疗

GIST对甲磺酸伊马替尼存在原发性耐药和获得性耐药。对于耐药患者主要措施有:①提高伊马替尼的剂量可能使部分患者获益;②换用不同的靶向药物舒尼替尼治疗。研究显示,对于伊马替尼治疗进展或不能耐受的患者,应用舒尼替尼二线治疗仍然有效,能够改善疾病进展时间和总生存期。舒尼替尼的用药剂量和方式尚缺乏随机对照研究的证据,37.5mg/d连续服用与50mg/d方案均可选择。舒尼替尼的主要不良反应包括贫血、粒细胞减少、血小板减少、手足综合征、高血压、口腔黏膜炎、乏力以及甲状腺功能减退等。多数不良反应通过支持对症治疗或暂时停药可以获得缓解恢复,但是少数严重者需要停用舒尼替尼。