成人小肠全长约5~7m,小肠长度约占全胃肠道的75%,其黏膜表面积占整个胃肠道表面积的90%以上,但小肠肿瘤的发病率较其他胃肠道部位低,仅占消化道肿瘤的5%左右,其中大部分为良性肿瘤约占4/5,恶性肿瘤约占1/5。

小肠良性肿瘤好发于回肠(49%),其次是空肠(30%),十二指肠最少见(21%)。小肠良性肿瘤多来源于小肠黏膜上皮或间质组织。按照组织起源,上皮性来源的良性肿瘤主要是腺瘤(包括错构瘤),是所有小肠良性肿瘤中最常见的。非上皮性来源的良性肿瘤按其发病率依次为平滑肌瘤、脂肪瘤、血管瘤、神经纤维瘤、纤维瘤和淋巴管瘤。神经纤维瘤、纤维瘤和淋巴管瘤在临床上极其罕见。小肠良性肿瘤多无临床症状,是在尸检或者外科手术剖腹探查时发现,部分患者因为腹部包块、消化道出血、穿孔及肠梗阻等临床症状就诊被发现。小肠良性肿瘤诊断比较困难,小肠镜和胶囊内镜是确诊的有效手段,容易延误治疗。

小肠良性肿瘤的确切病因不明,可能与感染、遗传、自身免疫及环境等因素有关。其中,比较明确的是一种导致小肠多发腺瘤样息肉的遗传学疾病,称为Peutz-Jeghers综合征(PJ综合征),该病是由皮肤黏膜黑斑合并消化道息肉,是一种少见的常染色体显性遗传病,主要致病基因是STK11/LKB1,有很高的外显率,男女均可携带因子,约有30%~50%患者有明显的家族史。息肉分布的广泛性与遗传并不一定有直接的关系,但黑斑的发生部位常较一致。息肉的性质大部分为腺瘤(adenoma)或错构瘤(hamartoma)。

小肠肿瘤是一种少见肿瘤,占全胃肠道肿瘤的1%~5%,而小肠良性肿瘤则更罕见,占小肠肿瘤的80%。小肠良性肿瘤的发病年龄为40~60岁左右,男女发病率基本无差异。小肠肿瘤发病率低的原因尚不清楚,可能与以下因素有关:①小肠内容物稀薄,黏膜不易受损;②肠内容物流动较快,潜在的致癌物质不能长期滞留;③小肠内偏碱性pH以及高浓度的苯笓羟化酶可使潜在的致癌物质失活;④小肠本身具有的强大免疫功能,其黏膜内聚集大量浆细胞和淋巴细胞。

(一)腺瘤

小肠腺瘤起源于小肠上皮细胞,其发病率占小肠良性肿瘤的14%,多见于十二指肠和回肠,腺瘤瘤体上的腺泡和腺细胞分化程度不一。腺瘤可以是单个发生,也可以是多个大小不等累及整个肠段。小肠腺瘤按病理分型可分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状绒毛状腺瘤,其中绒毛状腺瘤易发生癌变。

(二)错构瘤

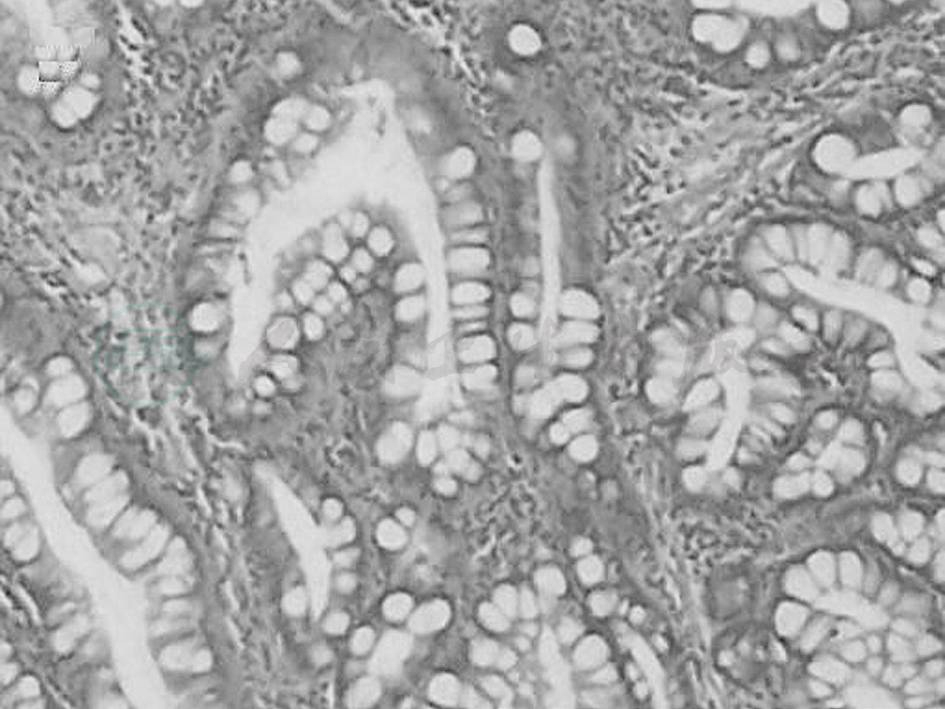

最常见的是黑斑息肉综合征(PJ综合征),有家族史,是一种以皮肤黏膜色素沉着和全胃肠道多发息肉为特征的常染色体显性遗传病,空肠和回肠多发息肉,息肉体积从数毫米到数厘米巨大,显微镜下可见小肠病变呈错构瘤样改变(见图1),包含正常腺体和各类型细胞结构,但无显著性增殖表现。

图1 PJ综合征的小肠错构瘤病理

(三)平滑肌瘤

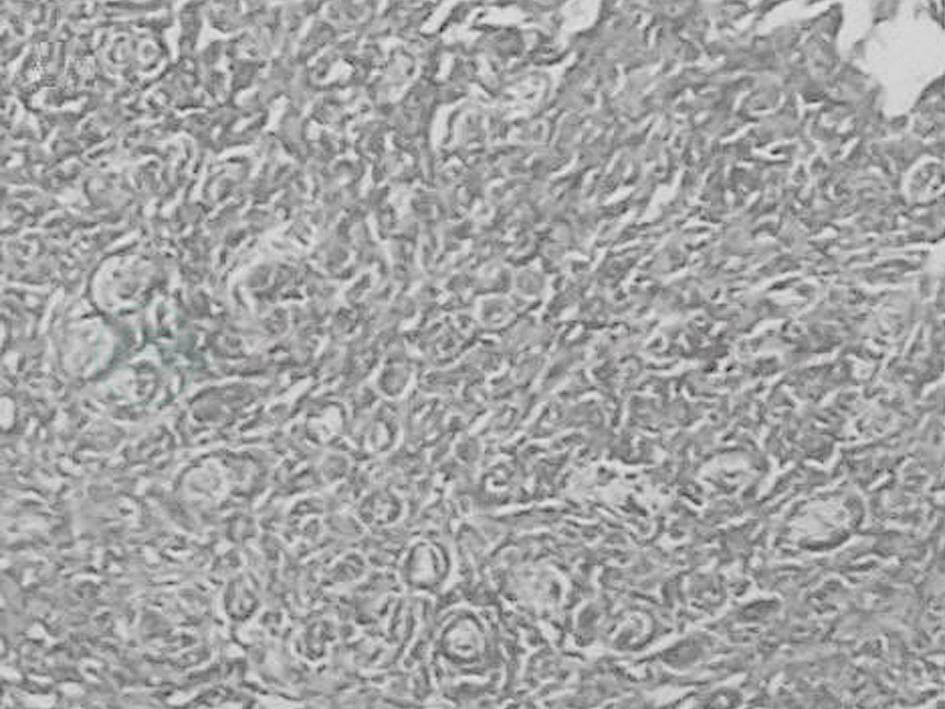

小肠平滑肌瘤起源于小肠固有肌层,与周围组织分界明显。多发于空、回肠,十二指肠则少见。根据生长方式可分为腔内型、腔外型、壁间型,多为单发,直径大小不一。平滑肌瘤病理形态为瘤细胞稀疏,呈长梭形,富含酸性原纤维,平滑肌肌动蛋白、desmin免疫组织化学染色呈强阳性,CD34及CD117染色阴性(见图2)。

图2 小肠平滑肌瘤的病理表现

(四)脂肪瘤

脂肪瘤起源于黏膜下层,为脂肪组织异常沉着生长所致。发病率次于平滑肌瘤,空、回肠均可发生,以回肠末端多见。肿瘤可单发或多发,有明显的界限,为脂肪组织肿块,可以从黏膜下膨胀性生长而压迫肠腔,也可向浆膜层生长而突出肠壁外。肠套叠发生率达50%,临床表现以肠梗阻多见。

(五)血管瘤

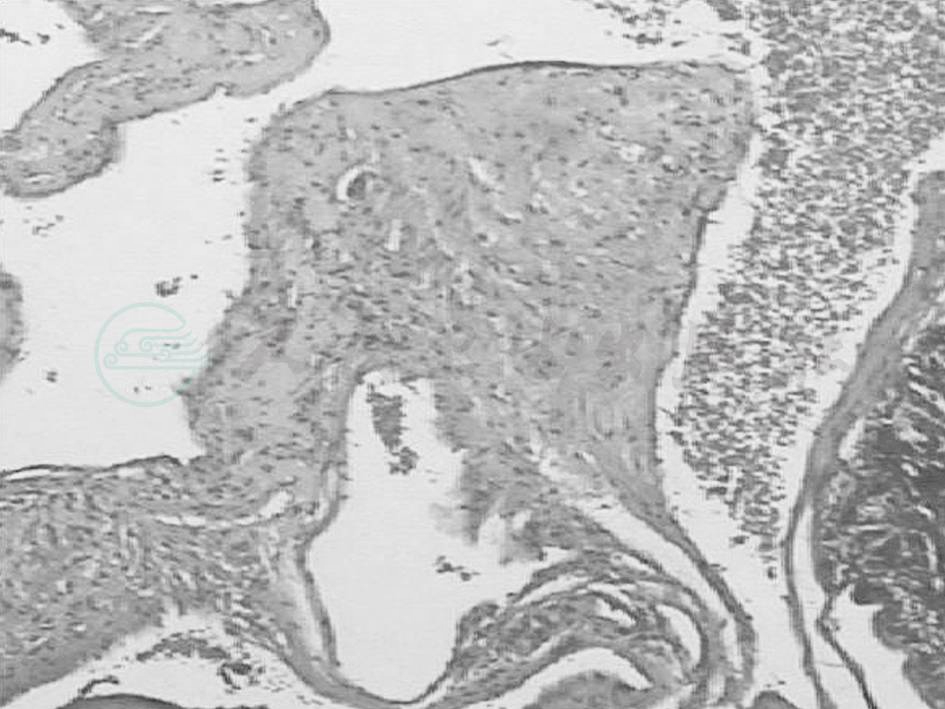

小肠血管瘤占小肠良性肿瘤的7%~8%,起源自黏膜下层血管丛,可累及黏膜层、肌层、浆膜层,其病理本质属于血管畸形,组织学上分为毛细血管瘤、海绵状血管瘤、混合血管瘤以及血管扩张症,其中以海绵状血管瘤最常见。一种罕见的蓝色橡皮疱痣综合征即以小肠多发的隆起样静脉瘤为主要表现,病理为海绵状血管瘤(见图3)。在形态上,多为隆起的结节样,在小肠各段均可发生,空肠多见,可单发或者多发。小肠血管瘤的临床表现主要是消化道出血,通常表现为不明原因的慢性失血,少数可出现消化道大出血。此外,还可以引起肠梗阻、肠套叠、肠穿孔等。

图3 小肠海绵状血管瘤的病理表现

(六)纤维瘤/神经纤维瘤

纤维瘤是较少见的一种边界清楚的小肠肿瘤,由致密的胶原囊及多少不等的成纤维细胞组成,可累及黏膜下层、肌层或浆膜层。纤维瘤有纤维肌瘤、神经纤维瘤、肌纤维瘤等类型,临床表现主要是肠套叠。

(一)X线钡餐造影

小肠的钡餐尤其是气钡双对比造影是常用的检查方法,包括小肠灌肠和口服钡剂追踪。小肠良性肿瘤钡剂造影表现各不相同,腺瘤表现为类圆形的充盈缺损,带蒂者可见滑动,平滑肌瘤腔内生长时可发现偏肠腔一侧的圆形充盈缺损,可伴有中央实影。

(二)CT

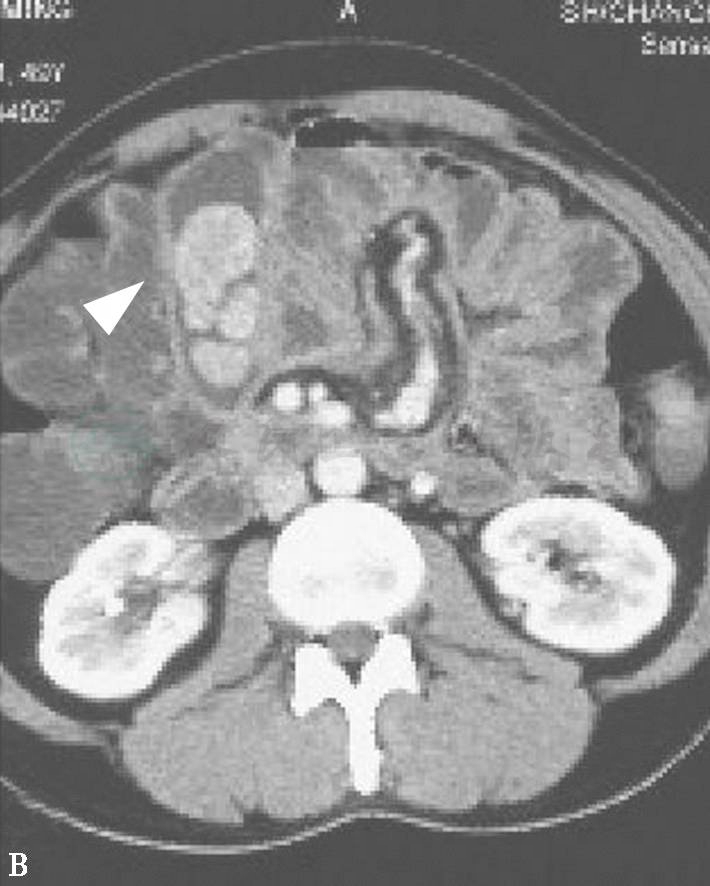

CT扫描能较清楚地显示小肠肿瘤的大小、形态、向腔内外侵犯的范围,多层螺旋CT能提高CT图像的质量,在此基础上的小肠三维CT重建技术(CTE)可清晰显示冠状位小肠模拟影像,可有效评估小肠良性肿瘤(尤其是直径1cm以上息肉)的部位和大小,以及引起套叠的征象。小肠腺瘤在CT上显示高密度的团块,可伴有增强后血管强化(提示血供丰富)(见图4)。平滑肌瘤在CT中能显示为突向肠腔内外的分界清楚的实性软组织肿块,偶尔瘤体内可见钙化,也能显示肿瘤表面低凹的溃疡面,增强CT可表现为肿瘤均匀增强。脂肪瘤在CT上表现为特征性的脂肪组织密度影中夹杂不等量的纤维条索影,增强后不强化。

图4 小肠多发息肉的三维CT表现

A.空肠巨大息肉;B.回肠分叶状息肉

(三)血管造影

选择性肠系膜上动脉造影对血管瘤、血管丰富的平滑肌瘤诊断意义较大,当小肠肿瘤合并活动性出血且出血量>0.5ml/min时,选择性肠系膜动脉造影可根据造影剂外逸征象作出定位判断。

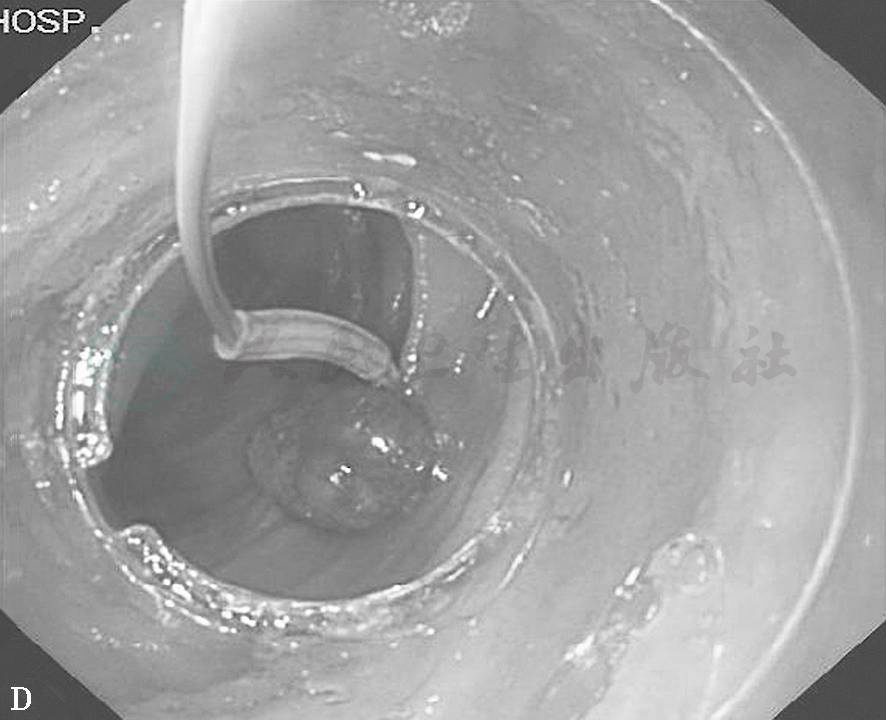

(四)胶囊内镜

目前应用于小肠疾病检查的内镜方法主要有气囊辅助式小肠镜(BAE)和胶囊内镜(CE)两种。胶囊内镜也是一种可供选择的有效诊断小肠良性肿瘤的手段,优点是体积小、无痛苦,便于携带,可一次完成全小肠的检查,并对图像资料进行分析(见图5),但存在定位不准确、不能取活检等局限性。对于小肠出血患者,剖腹探查结合胶囊内镜检查,能够明确出血部位及出血原因,达到诊断治疗的目的。国内报道CE对不明原因出血患者小肠病变的检出率可达到62%~86%。

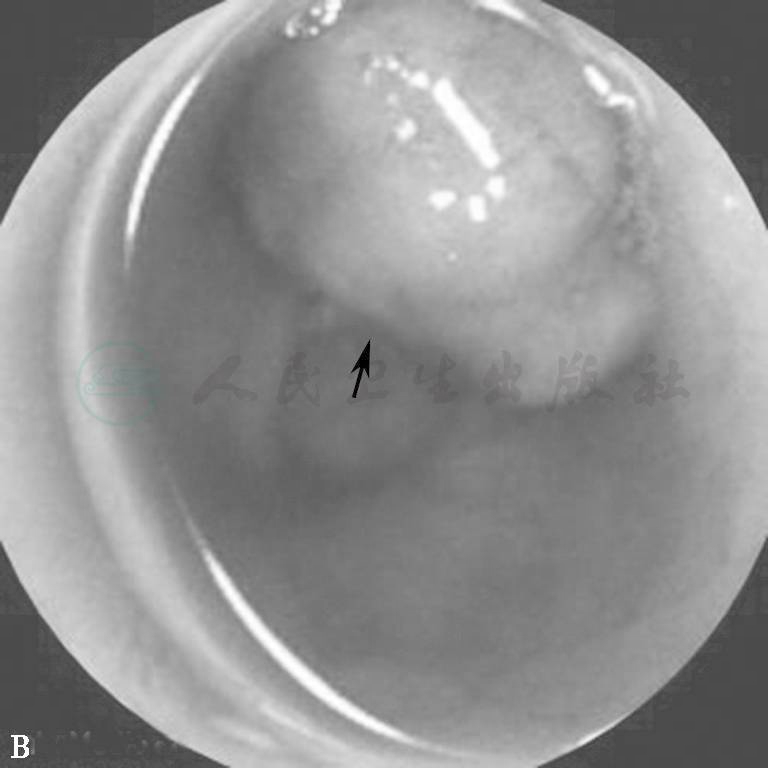

图5 小肠良性肿瘤的胶囊内镜表现

A.空肠息肉;B.小肠静脉瘤

(五)小肠镜

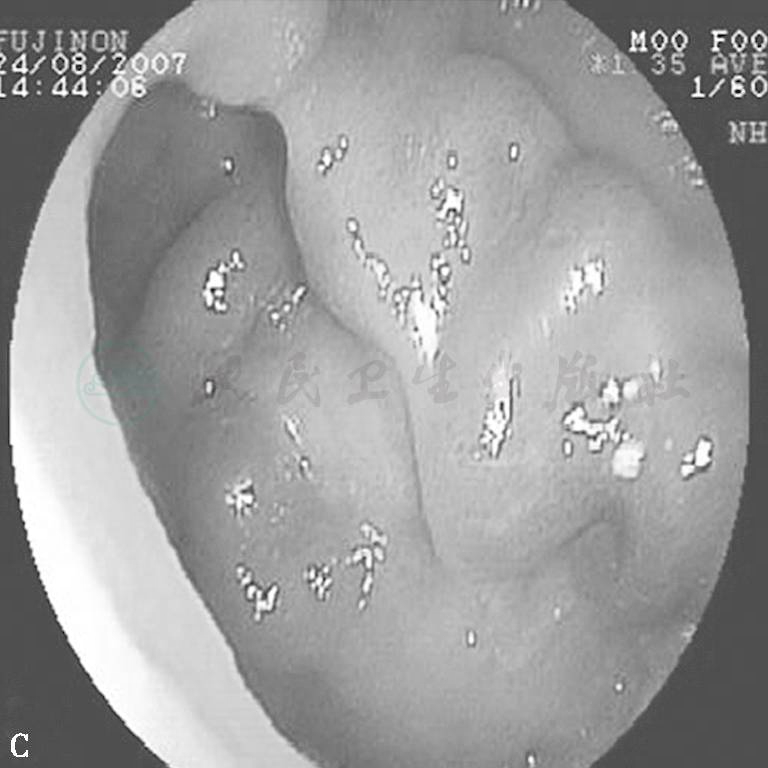

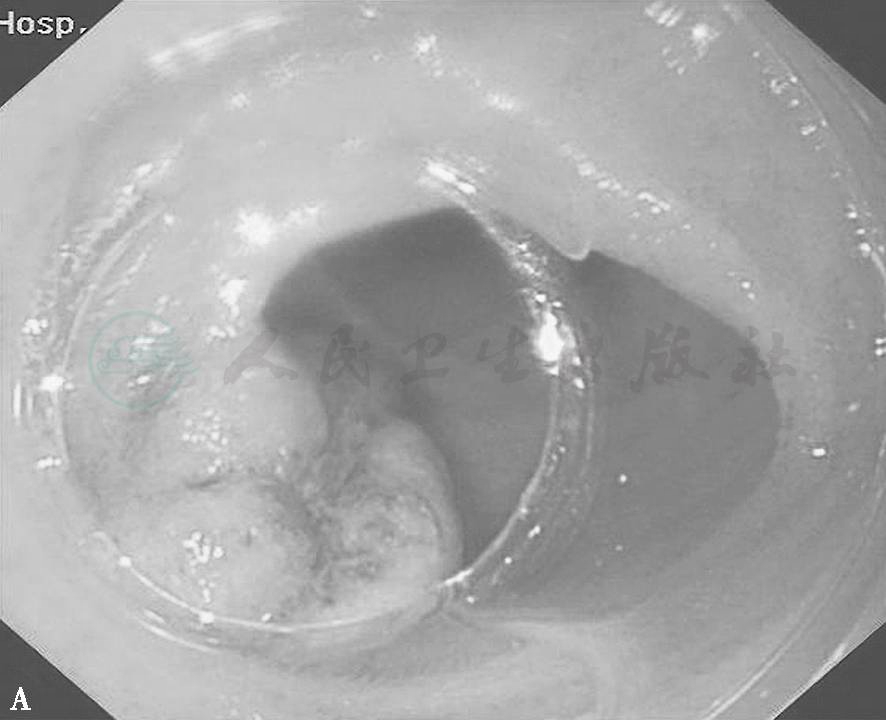

气囊辅助式小肠镜(BAE)包括双气囊小肠镜(DBE)和单气囊小肠镜(SBE),二者均可完成全小肠的直视检查,而且可在病变部位进行活检、黏膜染色、息肉摘除等操作,必要时结合内镜下超声等辅助手段,可进一步明确小肠肿瘤的性质,是一种安全、直观、可靠的检查手段,是诊断小肠黏膜和黏膜下层肿瘤的最理想方法。小肠镜可以直接诊断小肠息肉、静脉瘤、平滑肌瘤等病变(见图6)。

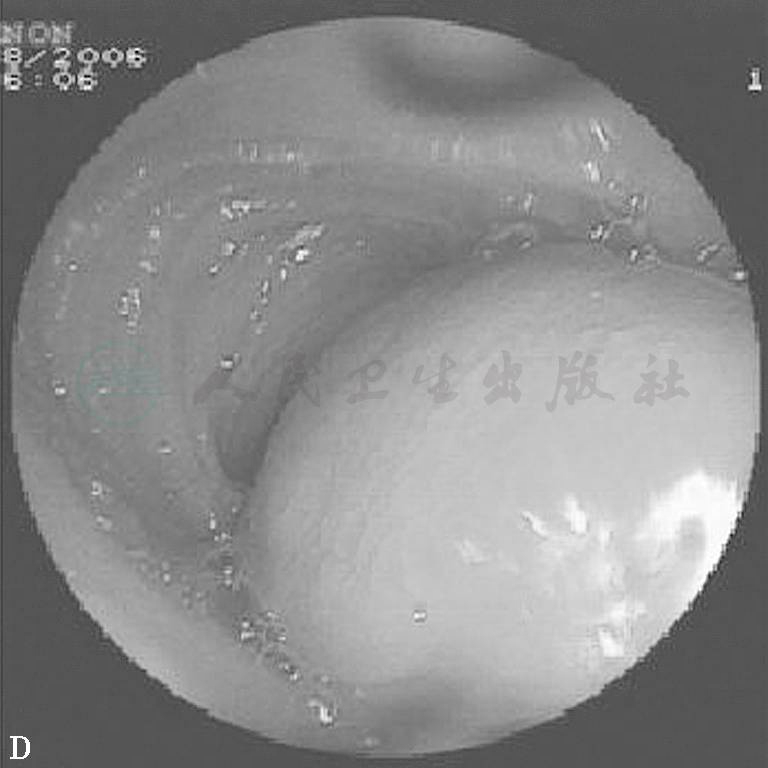

图6 小肠良性肿瘤的小肠镜表现

A.空肠巨大息肉;B.小肠带蒂息肉;C.回肠静脉瘤;D.空肠平滑肌瘤

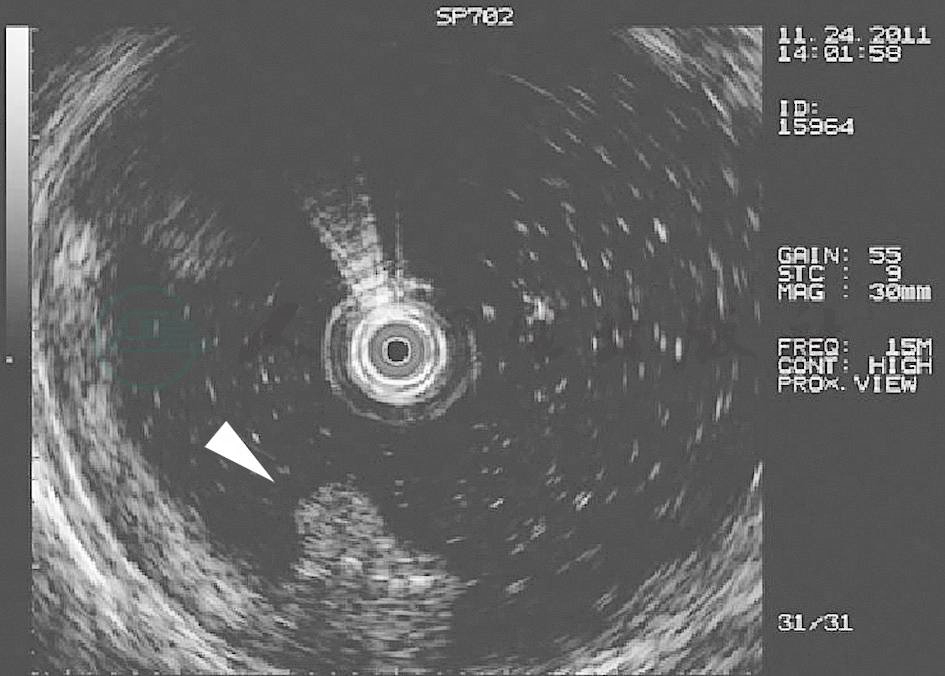

(六) 超声内镜

小肠镜目前尚未实现自带超声的功能,多以超声内镜探头代替(见图7),可以观察病变的深度、层次结构、有无浸润、周围脏器和淋巴结情况,可引导黏膜活检,但是对发现病变无优势,对判定小肠肿瘤的性质有一定价值。

图7 小肠海绵状静脉瘤的小肠超声表现

呈不均匀高回声

(一)外科手术

外科手术既往是小肠良性肿瘤首选的治疗原则,良性肿瘤的切除率可达100%。小的或带蒂的良性肿瘤可连同周围肠壁组织一起作局部切除,较大的或局部多发的肿瘤作部分肠切除吻合术。对于小肠的息肉,多采用外科手术中予以小肠造口,辅以结肠镜切除小肠的较大息肉。进入腹腔后探查,在小肠最大的息肉处(最好在小肠的中段)切开,切除息肉后,肠壁切口不缝合,在切口边缘用4号丝线做荷包缝合后牵出腹壁切口外,在切口周围加盖无菌治疗巾防止污染。内镜医师及插镜者将内镜从小肠切口插入后,适当收紧荷包缝合线打结。由1名术者固定保护切口处肠管,内镜先向小肠近端插入,一直插到十二指肠降部,然后退镜。息肉直径达1.0~1.5cm时,当即用圈套器行内镜摘除。但是这种方法耗时长、术中残留息肉多,无法定期切除,因此难以广泛开展。目前主张对于发生肠套叠、癌变倾向或基底广泛的小肠良性肿瘤行外科手术,其余均可在内镜下治疗。

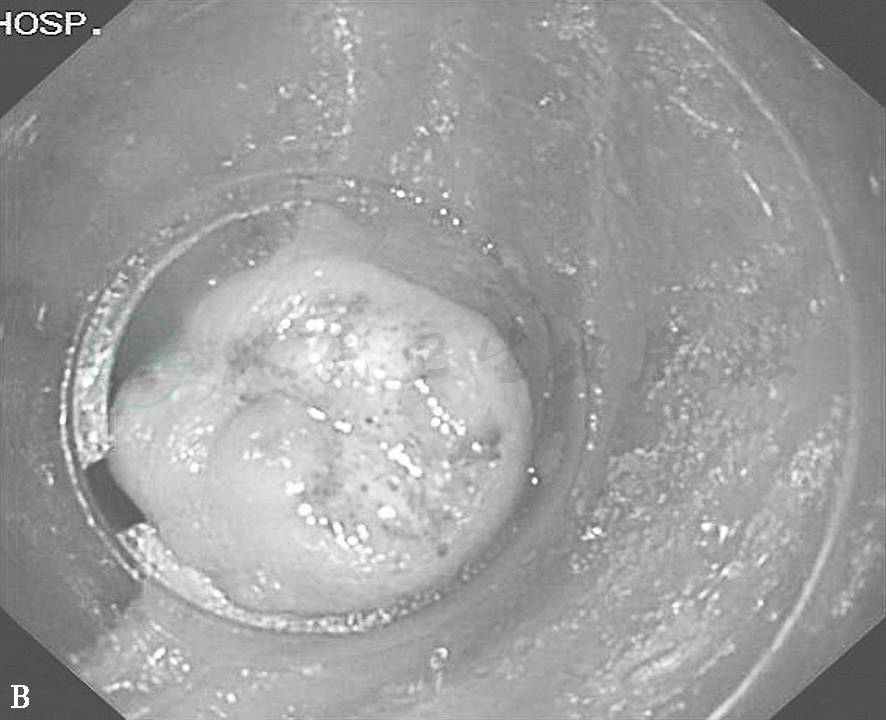

(二)小肠镜下肿瘤切除术

随着内镜技术的发展,内镜在小肠良性肿瘤的治疗上逐渐显示出优势,部分小肠良性肿瘤可选择行小肠镜下切除术。可采用治疗型DBE(活检孔道直径2.8mm)或SBE,选取直径> 1cm的巨大息肉,用圈套器一次或分次完整切除(见图8),切除功率60W,切除后创面用止血夹夹闭预防出血或穿孔。国内目前开展小肠镜治疗的单位不多,长海医院报道行小肠镜治疗的38例PJ综合征患者(男性14例,平均年龄30.5岁),平均住院次数为(1.4 ± 0.6)次,共行DBE治疗102次,切除息肉1000余枚。1例患者发生术后延迟出血,经内镜下止血夹止血后缓解,3例患者发生小肠穿孔,其中1例保守治疗成功,2例转至外科手术治疗。空军总医院对86例PJ综合征患者行237例次的小肠息肉摘除,穿孔和出血并发症发生率为3.5%,证实该技术安全有效。另外,对于基底部有亚蒂、直径<3cm的平滑肌瘤和脂肪瘤等,也可圈套切除。

图8 小肠镜下切除PJ综合征巨大息肉

A.圈套器切除息肉;B.内镜切除后取出的息肉

(三)小肠镜下黏膜切除术

为提高小肠镜切除腺瘤或巨大息肉的安全性,也可以采用小肠镜下黏膜切除术(EMR)。选取直径>2cm的巨大息肉,对于短蒂息肉(蒂长<1cm)和无蒂息肉切除息肉前,先于息肉基底部的黏膜下层注射盐水肾上腺素液(0.9%生理盐水、0.001%肾上腺素及0.002%靛胭脂),然后用同等功率的圈套器一次或分次完整切除。切除后创面用夹闭。但该方法目前的临床经验不多。

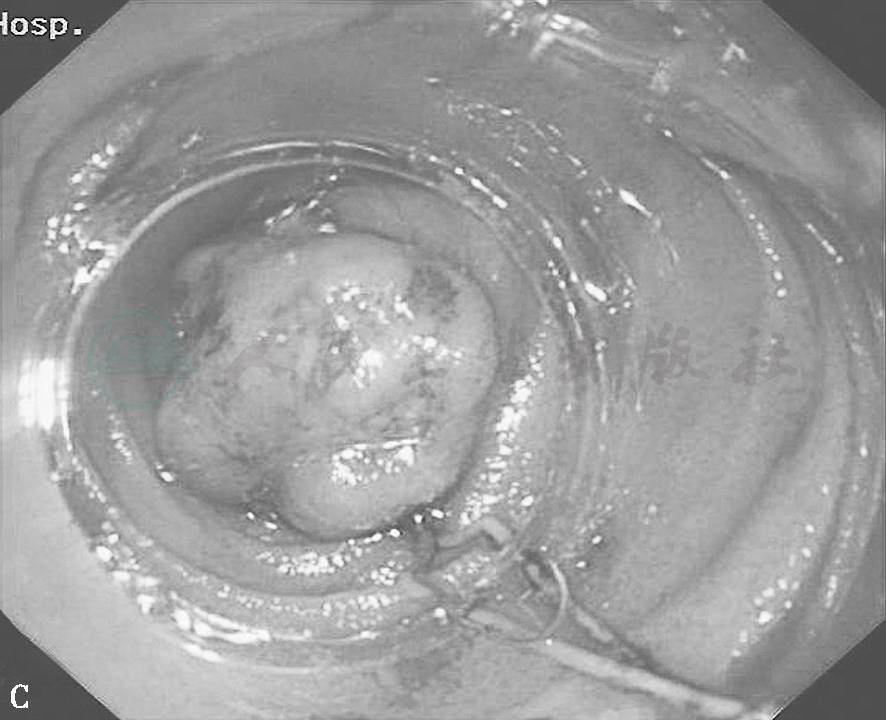

(四)小肠镜下静脉瘤套扎术

对于有亚蒂、直径<1.5cm的小肠静脉瘤,可尝试内镜下尼龙环套扎术治疗,使病变缺血坏死脱落,也是一种安全有效的手段(见图9)。

(五)药物治疗

已有证据表明,选择性COX-2抑制剂对于胃和结肠息肉的生长具有显著抑制作用,而PJ综合征的息肉大部分为错构瘤,80%以上的PJ综合征息肉存在COX-2的异常高表达。因此,理论上COX-2抑制剂应该能够显著延长患者的息肉生长周期,从而降低对外科手术以至小肠镜治疗的需求,但目前国内外尚无相关研究报道。此外,沙利度胺对于抑制血管生长有显著作用,是否可以抑制小肠静脉瘤/血管瘤的生长需要进一步观察。

图9 小肠镜下空肠静脉瘤套扎术

A.套扎前病变;B.将病变吸入透明帽;C.套扎病变;D.套扎后改变静脉瘤坏死