英文名称 :duodenal tumor

原发性十二指肠肿瘤 (primary tumors of the duodenum,PTD)是指原发于十二指肠各段的良性和恶性肿瘤,不包括Vater壶腹、胆总管下段和胰头部肿瘤。PTD好发于中年人,女性稍多于男性,男女之比为1∶1.2,发病高峰年龄50~70(平均54)岁。其发病率低,原发性十二指肠肿瘤约占整个小肠肿瘤的20%~25%。PTD按其病变性质可分为良性和恶性。

十二指肠良性肿瘤发病率占小肠良性肿瘤的14%,种类较多,可发生于任何年龄,多见于40岁以上人群,其次为30~40岁,男女发病率相近或男性略多于女性;最常见的是平滑肌瘤、脂肪瘤和腺瘤。其中腺瘤主要有管状腺瘤及绒毛状腺瘤(又称乳头状腺瘤),约占54%,间质细胞瘤和脂肪瘤约为22%和18%,其余的还有血管瘤、淋巴血管瘤、神经源性肿瘤、良性胃泌素瘤以及皮肤黏膜黑色素斑—胃肠息肉综合征(Peutz-Jeghers综合征)息肉。

十二指肠恶性肿瘤的发病率较低,原发于十二指肠的则更为少见,约占胃肠道恶性肿瘤的0.35%。性别方面女性稍多于男性,男女之比为1∶1.2,高峰发病年龄为60~70岁,中位年龄60岁。十二指肠占小肠总长度约10%,但十二指肠癌却占小肠癌的33%~48%,可见十二指肠较其余小肠更易发生恶性肿瘤。其中以腺癌最为多见,约占81.33%,其次是肉瘤、类癌以及淋巴瘤,且2/3发生于乳头部或降部。

(一)原发性十二指肠良性肿瘤

原发性十二指肠良性肿瘤 (primary benign tumors of the duodenum,PBTD):包括腺瘤、Brunner腺瘤、平滑肌瘤、脂肪瘤、纤维瘤及血管瘤等,以腺瘤最为常见。十二指肠良性肿瘤可见于任何年龄,以40~60岁多见,男女发病大致相等。

1.腺瘤 (adenoma)

多数腺瘤呈乳头状或息肉状,突出于黏膜表面,可为单发或多发,根据其病理特征又可分为:①管状腺瘤 (tubular adenoma):此种腺瘤多为单个,呈息肉状生长,大多有蒂,组织学上主要是由增生的肠黏膜腺体组成,上皮细胞可有轻度异形性属真性肿瘤;②乳头状腺瘤 (papillary adenoma)和绒毛状腺瘤 (villous adenoma):常为单发,表面呈乳头状或绒毛状隆起,基底部宽,无蒂或短蒂,组织学上此种腺瘤表面由一层或多层柱状上皮覆盖,间质富含血管,故临床上极易出血,柱状上皮细胞内含有大量黏液细胞可有不同程度异形性,不同的文献报道其恶变率在28%~50%;③Brunner瘤:Brunner腺瘤多发生于十二指肠球部,且为十二指肠所特有。不属肿瘤性而是黏膜下十二指肠腺的增生,又称息肉样错构瘤或结节样增生,肿瘤多位于黏膜下,呈息肉样突起,直径可由数毫米至数厘米,无明显包膜,镜下可见黏膜肌层下十二指肠腺增生由纤维平滑肌分隔成大小不等的小叶结构,本腺瘤除可偶见有细胞的不典型增生外很少恶变;④胃肠道息肉综合征:家族性腺瘤性息肉病 (famillial adenomatous polyposis,FAP)如 Gardner综合征、Peutz-Jeghers综合征等,此类病变均为多发性,可分布于全消化道,十二指肠的病变可发生恶变。

2.平滑肌瘤 (leiomyoma)

起源于胚胎的间叶组织,常为单发,呈圆形或椭圆形,有时呈分叶状,直径小的不到1cm,大者可达10~20cm左右。肿瘤生长方式有多种,肠腔内、沿肠壁、肠腔外生长,一般质地较韧,平滑肌瘤表面黏膜可因糜烂、溃疡而发生消化道出血。其恶变率为15%~20%。

3.其他

较为罕见的十二指肠良性肿瘤还有脂肪瘤(lipoma)、 血管瘤(hemangioma)、 纤维瘤(fibroma)和错构瘤(hamartoma)等。

(二)原发性十二指肠恶性肿瘤

原发性十二指肠恶性肿瘤(primary malignant tumors of the duodenum,PMTD)以腺癌为主,常见的还有胃肠间质瘤、平滑肌肉瘤、恶性淋巴瘤及神经内分泌肿瘤等。天津医科大学总医院总结1993—2008年79例原发性十二指肠恶性肿瘤,男女比例约为1.2∶1;年龄36~78岁,中位年龄55岁。本组腺癌66例,间质瘤10例,神经内分泌癌1例,恶性淋巴瘤2例。

1.十二指肠腺癌

原发性十二指肠腺癌 (primary adenocarcinoma of duodenum)是指起源于十二指肠黏膜的腺癌,多为单发可由腺瘤恶变而来。组织学上可见腺瘤-腺癌转化及腺癌中的残存腺瘤组织,因此,腺瘤可以认为是腺瘤可以认为是腺癌的癌前病变。

十二指肠腺癌,好发年龄为50~60岁,男女发病率大致相等。本病发生率为0.04%,占整个消化道恶性肿瘤的0.4%,占小肠恶性肿瘤的25%~40%,而十二指肠长度不足小肠总长度的10%。根据癌瘤所在位置,可将十二指肠腺癌的发生部位分为乳头上部、乳头周围 (不包括发生于胰头、壶腹本身及胆总管下段的癌)及乳头下部。以发生于乳头周围者为最多,约占60%,其次为乳头下部,发生于乳头上部者较少。

病理形态:①大体形态:可分为息肉型、溃疡型或环状溃疡型和弥漫浸润型。其中息肉型最多见,约占60%,溃疡型次之;②组织形态:可分为管状腺癌、乳头状腺癌及黏液癌。位于十二指肠乳头附近以息肉型乳头状腺癌居多,其他部位多为管状腺癌,呈溃疡型或环状溃疡型,溃疡病灶横向扩展可致十二指肠环形狭窄。不论何种类型,在确诊时多已有区域淋巴结转移。

2.十二指肠胃肠间质瘤 (gastrointestinal stromal tumors of duodenum,GIST)

GIST可发生于从食管至直肠的任何部位,但发生于十二指肠的间质瘤较少,约占间质瘤的4%~5%,是临床比较少见的一种消化道疾病。GIST来源于胃肠壁Cajal细胞或与Cajal细胞同源的间叶干细胞,由突变的c-kit或血小板源性生长因子受体a(PDCFRA)基因驱动;组织学上多由梭形细胞、上皮样细胞、偶或多形性细胞,排列成束状或弥漫状图像,免疫组化检测通常为CD117或DOG-1表达阳性。GIST的恶性程度判断一般依据美国国立卫生研究院 (NIH)2008年推荐的风险分级方案。

3.原发性十二指肠恶性淋巴瘤 (primary malignant lymphoma of duodenum)

十二指肠恶性淋巴瘤很少见,占小肠恶性淋巴瘤的10%~15%,其起源于十二指肠黏膜下淋巴组织,可向黏膜层和肌层侵犯,表现为息肉状、黏膜下肿块或在肠管纵轴黏膜下弥漫性浸润,常伴有溃疡。肿瘤常为单发,少有多发。组织学分型可分为霍奇金病和非霍奇金淋巴瘤 (NHL),临床上绝大多数为NHL。其组织免疫学分型多属B细胞型,约占84%,T细胞型约占8%,非B非T未定型的U细胞型约占8%,其中B细胞型预后较好。

4.十二指肠神经内分泌肿瘤 (duodenal neuroendocrine neoplasm,d-NEN)

是一类起源于胚胎的神经内分泌细胞、具有神经内分泌标记物和可以产生多肽激素的肿瘤。

本病好发于十二指肠降部,球部次之,水平部和升部少见。肿瘤一般位于黏膜下,直径大小不一,75%的d-NEN直径<2cm,质硬而可推动,易发生黏膜浅表性溃疡;病灶多为单发,1/3为多发。光镜下细胞可呈方形、柱形多边形或圆形,胞核小而均匀一致,核分裂少见。胞浆内含有嗜酸性颗粒,银染反应阳性。免疫组化染色常显示肿瘤含有生长抑素、胃泌素等激素。

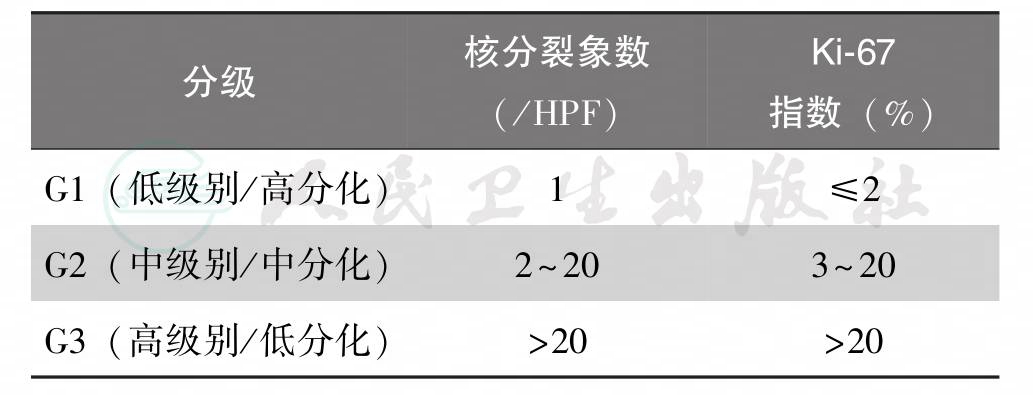

2010年第4版 《WHO消化系统肿瘤分类》对NEN的命名、分类及分级作了修订。神经内分泌瘤中,NET(neuroendocrine tumor)指高、中分化的神经内分泌瘤;NEC(neuroendocrine carcinoma)指低分化的神经内分泌癌,并进行了G分级 (G1、G2、G3), 见表1。

表1 胃肠胰神经内分泌肿瘤的分级标准

(一)十二指肠良性肿瘤

十二指肠良性肿瘤的治疗可分为内镜下切除和手术切除。

1.内镜下十二指肠肿瘤局部切除术

其适应证仍有较大争论。有学者提出,对于直径<1cm的肿瘤可行内镜下切除;对于>2cm的肿瘤应手术切除;对于1~2cm之间的肿瘤应行内镜超声检查,累及黏膜下层者手术切除,未累及者行内镜下切除。此外,因高龄、体质差、有严重合并症等高危因素不能耐受手术或拒绝手术的患者,可考虑施行内镜下切除,可一次或多次切除病灶,以起到减瘤和解除胆肠梗阻的作用。

内镜下切除的方法主要有圈套电凝切除、分次或分块切除及多种热灼除等,也可根据具体情况,联合采用射频消融、Nd-YAG激光、光动力学疗法等多种治疗手段。切除后的肿瘤应作完整病理检查,防止遗漏恶性病变。

2.手术切除

是目前治疗十二指肠肿瘤最为有效的方法。手术方式的选择取决于肿瘤的部位、大小和肿瘤的生物学特性。

(1)局部切除:

较小的平滑肌瘤 (直径<3cm)或绒毛状腺瘤,可连周围的肠壁组织作局部切除,应注意切除距肿瘤边缘3~5mm肿瘤周围的正常十二指肠黏膜以保证切除的彻底性。为防止术后十二指肠肠腔狭窄在切除部分肠壁时要斜行切开,斜行缝合或纵行切开横行缝合。

(2)十二指肠节段切除:

对于较大的十二指肠良性肿瘤或广基和局限在一个部位的多发息肉,可以行有病变的肠段切除术。①球部或十二指肠乳头以上降部的肿瘤,若切除十二指肠过多,难以行修补和肠吻合时,可行BillrothⅡ式手术;②水平段和升段的十二指肠行肠段切除术后,可行十二指肠空肠吻合术。

(3)十二指肠乳头部切除和成形:

位于十二指肠乳头附近的较小肿物,可于术中行切开十二指肠探明肿物与乳头的关系如果肿物在乳头旁,尚与乳头有一定的距离,则可切开黏膜将肿瘤完整摘除,如肿瘤已侵及乳头宜先切开胆总管,放置一软探针或导管经乳头引出作为标志;切除乳头及肿物后行胆管、胰管与十二指肠吻合再关闭十二指肠切口。

(4)保留胰腺的十二指肠切除术 (pancreas-spared duodenectomy,PSD):

PSD主要适应于十二指肠良性肿瘤,如位于十二指肠降部的巨大腺瘤或平滑肌瘤;某些有恶变倾向的病变,如家族性腺瘤性息肉病 (FAP)、合并十二指肠及壶腹周围息肉等。此手术即保证了足够的切除范围彻底,切除了肿瘤好发部位,又保留了胰腺功能可减少术后并发症的发生。

(5)胰十二指肠切除术

对于十二指肠的恶性病变宜采用本手术。

(二)十二指肠恶性肿瘤

手术切除是十二指肠恶性肿瘤的主要治疗方式。治疗方案应根据肿瘤的病理类型、部位、大小、有无邻近浸润及远处转移、患者的身体状况等综合考虑。根据肿瘤部位的不同,分为乳头区与乳头上、下区肿瘤,其对手术方式的选择具有决定性的作用。

1.手术方案常用术式

(1)胰十二指肠切除术 (Whipple术):

胰十二指肠切除术被认为是目前十二指肠恶性肿瘤的根治性手术和标准的治疗方法。随着胰十二指肠切除术的日益成熟和渐低的术后死亡率,很多医生更倾向于行此术式。Bakaeen等认为对于淋巴转移的恶性肿瘤,胰十二指肠切除术根治效果优于十二指肠节段切除术。若肿瘤未侵及十二指肠球部,且无第5、6组淋巴结转移者可行保留幽门的胰十二指肠切除术 (PPPD)。

(2)保留胰头的十二指肠切除术:

可用于没有侵犯胰腺的良性十二指肠疾病或癌前病变、很少转移的低度恶性的十二指肠肿瘤等。

(3)十二指肠节段切除术:

适用于乳头下方界限清楚的小癌灶,尤其是位于十二指肠水平部和升部的肿瘤。术后与Whipple手术一样可以获得较长的生存期。Tocchi等认为十二指肠乳头下区恶性肿瘤若无胰腺浸润,肿瘤边缘切除足够的范围,十二指肠节段切除为最宜术式。

(4)远端胃切除术:

适用于十二指肠乳头上区良性肿瘤和早期恶性肿瘤。行远端胃切除术时,远端切缘至少距肿瘤边缘1cm,切缘距十二指肠乳头上至少1cm。

(5)十二指肠肿物单纯切除术:

主要适用于十二指肠乳头肿瘤,适应证为:①乳头部位良性肿瘤局灶恶变;②恶性肿瘤直径<3cm,分化程度高,肿瘤切除后切缘活检阴性,无淋巴结转移;③高龄、体质差、有严重合并症的高危因素患者。乳头区肿物行局部切除时,既要保证切除的彻底性,即应切除距肿瘤边缘0.5~1cm的正常组织;又要注意胆、胰管开口成形和黏膜化,局部切除乳头附近的肿瘤时应注意避免伤及乳头及壶腹。术中常规做肠缘、胆管、胰管三处切缘冷冻病理检查,若发现肿瘤残留,则应扩大切除范围或改行Whipple手术。

(6)旁路手术:

包括胃空肠、胆肠吻合术,属姑息性手术,主要适用于肿瘤晚期无法行根治性手术的患者,目的是解除消化道梗阻和黄疸症状,预后不佳。

(7)肠道及胆道梗阻的减症治疗:

对于一些失去了手术指征 (如远处转移、局部晚期等)的十二指肠恶性肿瘤患者,通过内镜引导下的金属支架置入术,可以解决十二指肠梗阻。行ERCP下放置支架或经皮肝穿刺胆管引流(PTCD)。

2.十二指肠非腺癌性恶性肿瘤的外科手术治疗

(1)十二指肠间质瘤:

①直径在1~2cm的GIST,或系膜缘直径≤1cm的GIST,影像学评估与胰腺分界清楚,乳头区肿瘤切除后直接关闭不影响十二指肠乳头功能,可行十二指肠楔形切除术;②较大的非乳头区GIST,根据GIST所在位置切除十二指肠第一段至第二段近端 (乳头上区节段切除)和切除十二指肠第二、三段交界至第四段 (乳头下区节段切除),选择节段性十二指肠切除术;③乳头区的较大GIST,肿瘤未侵犯胰腺,可采用保留胰腺的十二指肠全切除术;如侵犯胰腺应行胰十二指肠切除术或保留幽门的胰十二指肠切除术;④较大的系膜侧GIST,特别是肿瘤与胰腺边界不清或出现胰腺受侵、无法分离,应选择胰十二指肠切除术。对于十二指肠GIST,应慎用腹腔镜治疗。

特别注意的是,临界可切除或虽可切除但手术风险较大、需要行联合脏器切除 (Whipple)或严重影响脏器功能者,术前宜先行甲磺酸伊马替尼治疗,待肿瘤缩小后再行手术。

(2)原发性十二指肠恶性淋巴瘤的外科治疗:

原发性十二指肠恶性淋巴瘤的治疗手段目前主要是化疗、放疗和手术。随着淋巴瘤化疗和生物治疗的发展,外科手术在胃肠淋巴瘤中的一线治疗作用,已受到越来越多的质疑。原发性十二指肠恶性淋巴瘤最主要的外科适应证是出现了严重的并发症,如梗阻、穿孔、出血。上述严重并发症威胁到患者生命,外科治疗是十分重要和必要的。对于诊断不明确的患者,外科手术还可以明确诊断,为后续治疗创造条件。

(3)十二指肠神经内分泌肿瘤的外科治疗:

十二指肠神经内分泌肿瘤的治疗首选外科手术切除,其次为内镜下切除。手术方式有十二指肠局部切除、十二指肠节段切除、胰十二指肠切除术。术前肿瘤定位、大小、浸润深度、周边淋巴结转移、肿瘤术前G分期是临床医生决定治疗模式的主要因素。十二指肠NEN>2cm,尤其是G2、G3期,或者存在淋巴结转移的肿瘤,无论大小均应手术切除;壶腹周围NEN,无论大小均应行胰十二指肠切除并清扫周围淋巴结;对于少数潜在可切除肝转移的患者,在不增加手术风险的前提下,可考虑手术联合RFA或单纯RFA治疗。对于≤1cm(G1)的十二指肠NEN可行内镜下切除或局部切除,术后应每3~6个月行内镜复查,若内镜病理检查发现肿瘤细胞异型性明显或肿瘤浸润脉管、有残留等应再次行内镜下扩大切除或外科手术切除。

3.辅助治疗

(1)原发性十二指肠腺癌:由于该病的发病率相对较低,既往积累的回顾性研究资料较少,故对于手术后辅助放化疗效果的评价有待进一步的证实与验证。

(2)同其他胃肠间质瘤一样,十二指肠间质瘤术后同样需要行病理检查并且对CD117、CD34以及Dog-1进行免疫组化检查以进一步明确病理诊断及复发风险,根据复发风险决定是否进行辅助治疗。目前推荐对中高度复发风险的患者进行靶向药物治疗,另外建议进行基因检测。中国胃肠间质瘤诊断治疗共识 (2013年版)推荐伊马替尼剂量400mg/d,对于中危患者至少给予辅助治疗1年,高危患者辅助治疗时间至少3年。此外,应用伊马替尼对原发不可切除的十二指肠间质瘤进行术前治疗已经被证实是安全可行的。

(3)原发性十二指肠恶性淋巴瘤:由于十二指肠恶性淋巴瘤对放疗和化疗均具有较好的治疗反应,因此不管肿瘤是否切除,术后化疗是必要的;放疗亦可选择合适的患者进行,疗效要优于单纯的手术治疗。恶性淋巴瘤的化疗目前多采用联合用药方案。较常用的是CHOP方案,对肿瘤没有切除或术后复发者,也可在化疗的基础上作局部放疗常用直线加速器或60Co,总量在35~45Gy/4~5W,常能有效控制肿瘤残留或复发病灶。

(4)十二指肠神经内分泌肿瘤:目前可用于胃肠道神经内分泌肿瘤的药物主要有生长抑素、依维莫司、化疗药物等,发生类癌综合征时,生长抑素的应用是类癌治疗的里程碑。