英文名称 :gastric bezoar

胃石(gastric bezoar)是指进食某些食物或药物后在胃内聚集形成的特殊凝固物或硬块,既不能被消化,也不能顺利通过幽门部。根据胃石的成因可分为:植物性胃石、动物性胃石、药物性胃石及混合性胃石。胃石症则是指胃石引起的上腹部不适、腹痛、腹胀等临床症状。

(一)植物性胃石

植物性胃石主要由于食入各种难以消化的水果、蔬菜、植物纤维等与胃酸作用后凝集成块。它在各种胃石中最为多见。

(二)动物性胃石

动物性胃石是由于咽下较多的毛发、兽毛或兽毛制品、难消化的牛羊肉等在胃内缠绕或沉积而成,同时尚可能混有植物纤维等。其中90%患者为女性,多有病态心理或嗜异症等病史。

(三)药物性胃石

药物性胃石是长期服用含钙、铋等无机化学药物或制酸药(如氢氧化铝凝胶、磷酸钙)、中药丸以及X线造影钡剂等形成。

(四)混合性胃石

混合性胃石是针对胃石的主要成分及其形成因素而言,由多种成分混合而成。

胃石的发病率约为0.4%。1779年Bandament首次报道毛发石,1854年Quin首先报道植物性胃石。在我国胃石以植物性结石为主,好发于秋冬季节。

胃石形成后其对胃壁存在机械性摩擦、压迫。胃石在胃的蠕动下前进,反复摩擦致使胃黏膜机械性损伤,同时其压迫胃黏膜影响血运,使黏膜受损,胃石反复刺激使胃酸分泌增多,加重了黏膜破损糜烂。胃石越大越不规则,越易引起胃黏膜的损伤,致胃黏膜糜烂、缺血性坏死,甚至导致溃疡、出血、穿孔。

(一)植物性胃石

临床上最常见的是植物性胃石,多数因空腹进食大量富含鞣酸、果胶的柿子、黑枣、山楂、石榴等水果引起,而未成熟或未脱涩的果实或果皮中鞣酸含量更高。在胃酸作用下,鞣酸与食物中的蛋白质结合形成不溶于水的沉淀物(即鞣酸蛋白),沉淀在胃内。同时水果中的果胶、树胶遇酸也可发生凝结,并将果皮、纤维及食物残渣胶着在一起形成凝块,许多凝块可互相黏结积聚形成巨大团块状的胃石。若上述食物与鱼、虾、螃蟹等高蛋白食物一同食用,会增大胃石发生的风险。胃石进一步进展,胃石表面的鞣酸等物质,在胃酸作用下进一步结合沉淀,使胃石表面硬度越来越强。

(二)动物性胃石

毛发进入胃内附着于黏膜而不易排出,反复食入,因互相交织缠绕而形成毛发球。乳酸性胃石多见于高浓度奶喂养的低体重新生儿,低体重新生儿胃运动功能弱,高浓度奶可在胃内形成乳酸胃石。

(三)药物性胃石

有些药物成分如碳酸钙、铋剂及一些坚硬的中药丸、造影用硫酸钡也有在胃内形成胃石的报道。这些药物可在胃内沉淀,也可在胃酸作用下形成小团块与食物残渣聚结在一起形成胃石。

(四)胃动力异常

胃石的形成与胃动力障碍关系密切。胃石易发生在老年、消化不良、胃轻瘫、糖尿病、既往有消化性溃疡及胃大部分切除等患者中,可能与这些患者胃动力下降、胃排空延迟、调节功能下降有关。

(一)实验室检查

部分患者血常规检查可呈小细胞低色素性贫血。粪便检查初期可见柿皮样物,粪便潜血试验阳性。胃液分析显示胃游离酸较正常人增高。

(二)X线检查

X线钡餐透视或气钡双重造影,可发现钡剂在胃内产生分流现象,并显示浮于钡剂上层游离性、团块状、圆形或椭圆形充盈缺损区,而胃黏膜结构光整,胃壁柔软。当胃内钡剂排空后仍可见团块影上有条索状、网状或片状钡斑黏附。然而,X线对较稀疏网状结石很难显示,易造成漏诊。

(三)内镜检查

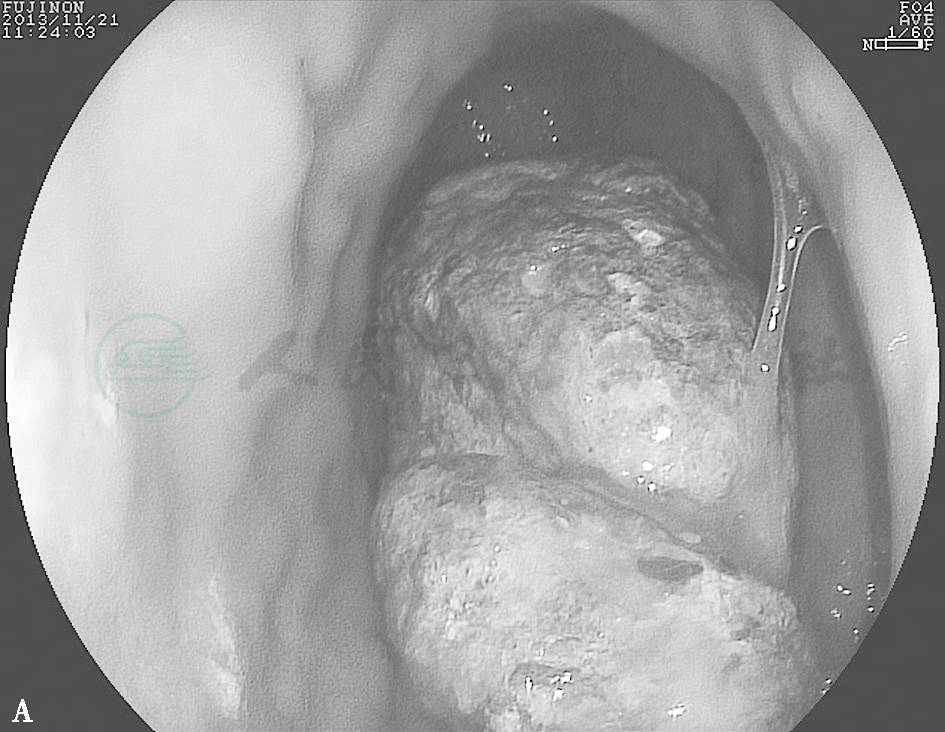

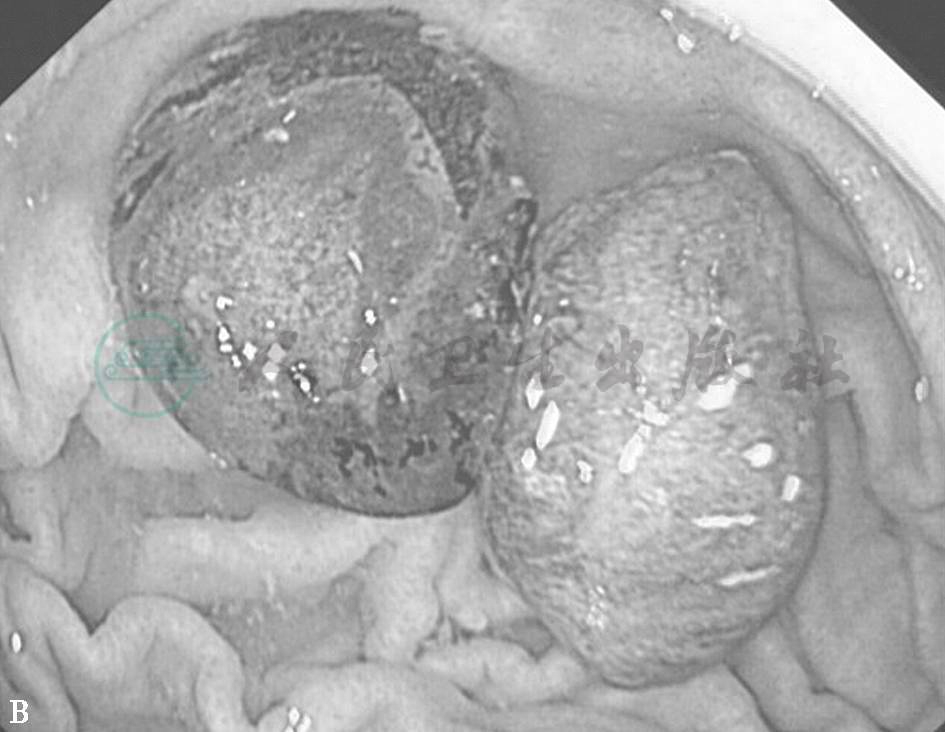

内镜检查是目前胃石症确诊的首选方法。内镜下可以确定结石的大小、性质,通常于胃底、胃体部可见胃石。临床上最常见的是植物性胃石,因结块成分不同,可呈黄色、棕色、褐色或绿色,常为圆形、椭圆形的单个或多个游离团块,表面光滑或有黏液包裹(见图1)。毛发性胃石一般为黑色或棕褐色,呈“J”形或肾形,可充满胃体或伸入十二指肠。内镜还可了解胃部有否合并黏膜糜烂、溃疡,并排除恶性病变等其他征象,内镜下还可以应用激光、机械等碎石方法进行有效治疗。

图1 胃体多发结石

(四)B超检查

B超具有无创性,在胃石症的诊断中越来越受到重视。应在饮胃肠造影剂或饮水后观察,胃壁结构及黏膜组织清晰可见,并于胃腔内见数量不等、大小不一、形态不规则的强回声光团,后方均伴有明显声影,探头加压后团块均有不同程度移动。

(五)CT扫描

CT扫描有较高的准确率,可以将其与肿瘤相鉴别。CT扫描可见胃腔内边界清楚的卵圆形或不定形,内部回声不均的团块影。

胃石治疗的方法颇多,根据胃石的性质、患者的生理病理状况和医院的设备条件等具体情况而决定采用哪种治疗措施。

(一)内科药物治疗

1.可乐

可乐溶石的机制目前尚未完全清楚,报道的可乐用量及疗程各不相同。一般每天1500~3000ml分次饮用,一般间隔1~2小时饮用200~300ml,疗程24小时到6周。2013年Ladas发表的一篇系统回顾显示,50%的植物性胃石患者单纯通过可口可乐治疗获得痊愈,但由于柿石表面结构坚硬,治疗的成功率仅为23%。而且有胃石变小下移至小肠导致肠梗阻的报道。

2.抑酸及抗酸剂

根据胃石的形成机制,胃酸在其形成、发展过程中起重要的作用。应用质子泵抑制剂等抑酸剂,造成胃内低酸的环境,有利于胃石的裂解。同时抑酸剂对胃石引起的胃黏膜糜烂、溃疡均有作用。临床实践表明该法简便易行、安全有效,主要适用于形成不久、较软的胃石及合并糜烂、溃疡病变者。植物性胃石,应用碳酸氢钠治疗的历史悠久,碳酸氢钠可中和胃酸,阻止胃石继续形成,同时其遇水会产生CO2形成一定压力,更易使胃石逐渐溶解变小。其口服常用量为每次3~4g,3次/日,7~10天为一个疗程。

3.胃动力药

胃石的治疗中常用到胃动力药物,如用甲氧氯普胺(胃复安)、多潘立酮或西沙必利,可促进胃蠕动以促使已破碎的胃石排出。

4.中医中药治疗

祖国医学认为胃石发病机制属于食积不化、蕴结于胃,故以消积化滞、软坚散结、和胃健脾、行气活血之法,常使用散结排石汤。组方主要药物为厚朴、枳实、神曲、麦芽、鸡内金、槟榔、三棱、莪术、桃仁、丹参等,水煮服,2~3次/日,连服5~7日,并随证酌情加减。

5.其他

植物性胃石的化学成分主要为纤维素、鞣酸、果胶等,临床上有应用纤维素酶、木瓜蛋白酶、果胶酶等治疗成功的报道。

(二)内镜下碎石

应用内镜治疗胃石发展很快,搭配方法很多。可以在内镜下用活检钳咬割、钳切、捣击、穿刺破坏胃石包膜或外壳,并反复用水冲洗干净;也可利用内镜手术刀反复剪断胃石包膜和结块;或在内镜下用钢丝圈套器,套切石体,再用兜抓钳抓成碎块,让其自然排出。近年来内镜下激光引爆碎石成为国内外治疗胃石有效的新途径,尤其是较大较硬的胃石。此外,在内镜下微波碎石,也是应用于治疗胃石的另一种简便方法。常规内镜下暴露结石,通过活检钳孔插入微波天线,选用功率为60~90W,将微波电极头对准胃石,通电进行反复烧灼,并变换结石位置,直到胃石灼成蜂窝状或断裂成碎块为止。

(三)体外冲击波治疗

体外冲击波从治疗肾结石发展到治疗胆石症,近年已试用于治疗胃结石获得成功。治疗前2天进流质饮食,治疗时不需任何麻醉,嘱患者饮水500ml使胃充盈,俯卧B超定位后,以12kV电压每分钟放电80次,共冲击1500~2000次,一般结石便呈破碎状影。治疗过程患者无任何不适,也不会造成胃黏膜损伤。

(四)外科手术治疗

胃结石较大、坚硬难溶,经内科治疗、内镜下碎石、微波或冲击波等治疗未能奏效,或并发较严重胃溃疡、出血、穿孔或梗阻者,以采用外科手术治疗为宜。外科手术治疗常用的术式为切开取石术。缺点是患者痛苦大、费用高、并发症多。

胃石的预防关键在于不要空腹贪吃柿子、山楂、黑枣等食物。以上食物更不可与鱼、虾、螃蟹等高蛋白食物同食。此外,还要注意饮食卫生,避免误食含毛发、骨渣的食物,形成动物性胃石。对于进食山楂、黑枣、柿子后出现消化道临床症状者,应尽早诊断、尽早治疗,以避免胃石形成引起胃黏膜损伤、出血、胃肠道梗阻,避免胃石变硬难以治疗。绝大多数患者早期经过治疗可以痊愈,仅少数患者因相关并发症死亡。