食管脂肪瘤是少见的食管良性肿瘤,根据文献报告发生率仅占食管良性肿瘤的1.6%。本病好发于50~69岁,国外报道男女发病率无显著性差异,国内男女之比约为2∶1。病变部位以食管中下段居多,多为单发,生长缓慢。

食管脂肪瘤的病因不明,按生长方式可分为腔内型、腔外型、壁间型和混合型,其中以腔内型最多见。瘤体位于黏膜下层,紧贴黏膜层,由于肌肉组织的收缩,瘤体可受挤压而向腔内突出,形成假蒂,多呈圆形或卵圆形,表面黄色油腻有光泽,可见菲薄的包膜,质软,切面呈分叶状。光镜下见分化成熟的脂肪细胞,胞浆内充满脂滴。

1. 食管X线钡餐造影能发现较大的腔内型病灶,表现为食管腔内圆形或椭圆形充盈缺损,边缘光滑成轻度分叶,密度较低,表面黏膜皱襞展平,表面有溃疡者可见不规则的钡斑或牛眼征。有蒂者肿瘤可随体位变化而移动,加压检查充盈缺损形态可变。

2. CT检查的密度分辨率更高,能够直接清楚显示病灶的全貌,且能发现腔外型食管脂肪瘤。其CT特征是病灶密度与脂肪密度一致,界限欠清,无明显边缘,增强后与食管壁一致均匀强化。食管脂肪瘤内镜下表现为微黄色的黏膜下隆起,表面光滑,多数无蒂,质地柔软,富有弹性,用活检钳触碰肿瘤时易出现受压部位光滑的凹陷。

3. 由于大多数脂肪瘤位于黏膜下层,常规活检阳性率低。

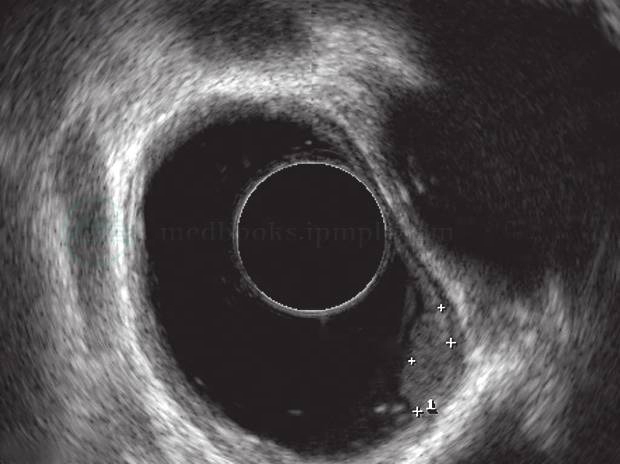

4. 内镜下脂肪瘤常为局部息肉状隆起,表面黏膜往往形态如常,色泽苍白或偏黄。超声内镜下可见边界清晰、起源于黏膜下层的均匀高回声团块(图3-11)。

图3-11 食管脂肪瘤

食管脂肪瘤的主要治疗方法是内镜下摘除和外科手术治疗。通常对于< 2cm的食管脂肪瘤可采取内镜下摘除,对病灶较小无症状、年老体弱和心肺功能不全者可观察随访。