英文名称 :cerebral venous thrombosis

中文别名 :脑静脉系统血栓形成

颅内静脉窦及脑静脉血栓形成是一组由于多种病因导致的脑静脉系统血管病,统称脑静脉系统血栓形成(cerebral venous thrombosis,CVT)。与动脉血栓形成相比,CVT的发病率相对较低,约为每年(1.5~2.5)/100万,占所有卒中的1%。多见于老年人和产褥期妇女。其临床症状因病因、病变部位不同而表现各异。

CVT绝大部分归结于各种原因所致的血凝异常,极少数与硬膜穿刺和外伤有关。另有约20%的患者原因不明。其中血凝异常主要包括以下几个方面:

1.血液高凝状态

如妊娠和产褥期。

2.遗传性凝血机制异常

蛋白S缺乏、抗凝血酶Ⅲ缺乏、凝血因子Ⅱ、因子Ⅳ基因突变、Von Willebrand病等。

3.血流动力学异常

脱水、休克、恶病质、血小板病、原发性红细胞增多症、缺铁性贫血、弥散性血管内凝血、骨髓移植术后等。

4.全身疾病

白塞病、肿瘤、系统性红斑狼疮、肾病综合征、血管炎、溃疡性结肠炎和抗磷脂抗体综合征等。

5.药物引起

口服避孕药、皮质醇激素和雄激素等。

6.感染或肿瘤浸润

中耳炎、鼻窦炎、牙脓肿、扁桃体炎、肿瘤栓子、结节病、慢性脑膜炎、硬膜下积脓和癌性脑膜炎等。

静脉和静脉窦内可见红色血栓。血栓性静脉窦闭塞使静脉回流受阻,静脉压升高,导致脑组织淤血、肿胀,引起脑细胞变性、坏死;脑脊液吸收降低,引起颅内压增高,脑皮质及皮质下出现点片状出血灶,部分患者可发生出血性梗死,加重脑水肿和颅内高压。

感染引起者以海绵窦和横窦急性血栓形成多见,重者可发生脑膜炎和(或)脑脓肿;非感染者以上矢状窦多见。

1.CT

(1)直接征象:

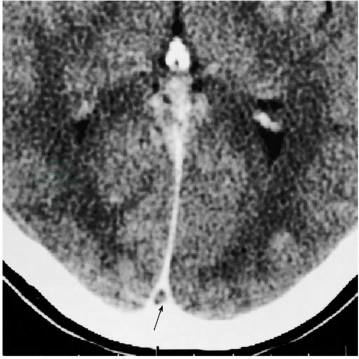

包括:①空delta征(empty delta sign):增强时可显示脑静脉窦壁强化呈高密度与腔内低密度形成对比,又称“空三角征”(图1),见于25%~30%的患者;②高密度三角征(dense triangle sign):在非增强的冠状层面显示出上矢状窦的后部为高密度的三角形影像,提示为新鲜血栓;③束带征(cord sign):与扫描平面平行的血管显示高密度影,提示新鲜血栓形成,特异性较低。

(2)间接征象:

包括:①局灶性或弥漫性脑水肿,表现为脑室和脑沟缩小,脑白质低密度;②静脉性梗死表现的低密度灶,有时可见梗死区内有高密度的出血灶,偶见蛛网膜下腔出血;③大脑镰和小脑幕增强。CT正常不能排除CVT,但有助于排除其他疾病如肿瘤、脑炎、脑脓肿和蛛网膜下腔出血等。

2.MRI

不同时间表现不同。急性期(1~5天)发现正常血液流空现象消失,可见T1等信号、T2低信号;亚急性期(1~2周)T1、T2均呈高信号;恢复期(2周后),可重新出现血液流空现象。MRI正常不能排除CVT。

3.磁共振静脉血管造影(magnetic resonance venography,MRV)

MRV主要直接征象为脑静脉(窦)内血流高信号缺失,间接征象为病变远侧侧支循环形成、深静脉扩张或其他引流静脉显现,为临床诊断的主要手段。

4.DSA

是诊断CVT的“金标准”,表现为病变的静脉窦在静脉时相不显影。

5.脑脊液检查

早期主要是颅内压增高,细胞数和生化指标常在正常范围,中、后期脑脊液蛋白常轻、中度增高。伴有出血者,脑脊液可见红细胞,蛋白可以明显升高。化脓性血栓形成可见中性粒细胞数增多。

图1 CT增强扫描显示上矢状窦血栓形成的空delta征

箭头所示低密度为血栓

本组疾病治疗的原则包括针对基础病因的治疗,静脉血栓本身的治疗及对症治疗等。

1.病因治疗

是CVT的根本治疗之一,主要有:

(1)感染性患者,应根据不同的病原体及早选用敏感、足量、足疗程的抗生素治疗。

(2)严重脱水者,应进行补液,维持水电解质平衡。

(3)有自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮、白塞病者可予以激素治疗。

(4)对于血液系统疾病应给予相应的治疗。

(5)血黏度增高者,采用扩容、降低血黏度等治疗。

2.抗血栓治疗

(1)抗凝治疗:

越早越好,即使有小量颅内出血或产后1个月也可酌情使用,可以明显降低死亡率和改善患者的预后。可选用低分子肝素,但应注意存在颅内出血的危险,故用药前和用药期间应监测凝血时间和部分凝血活酶时间。远期治疗可选用口服抗凝药华法林,应检测INR,根据情况调整剂量,目标INR为2.0~3.0,维持6~12个月。

(2)溶栓治疗:

可应用尿激酶和rt-PA静脉溶栓,但尚无证据表明其治疗优于抗凝治疗,可以作为抗凝治疗后仍继续恶化的第二选择。有条件可行血管介入局部溶栓。

(3)介入治疗:

血管介入静脉内导管机械性溶栓治疗和血管成形术等。

3.对症治疗

(1)降颅压治疗可应用甘露醇、甘油果糖、呋塞米、白蛋白等药物。CVT所致的急性高颅压在药物无效时考虑相应的手术治疗,如脑室引流术、静脉搭桥术等。

(2)有癫痫发作时可进行抗癫痫治疗。