英文名称 :paragonimiasis

中文别名 :肺吸虫病

并殖吸虫病(paragonimiasis)又称肺吸虫病(lung fluke infection),是并殖吸虫(Paragonimus)寄生于人体各脏器所致的一种慢性人兽共患寄生虫病。在我国以卫氏并殖吸虫(P. westernami)、斯氏狸殖吸虫(P. skrjabini)感染为主。由于虫种、寄生部位、发育阶段和宿主反应性不同,临床表现差异较大。卫氏并殖吸虫寄生于肺部常表现为咳嗽、胸痛、咳铁锈色痰等;寄生于脑、脊髓、腹腔、肠、肾、皮下等组织可以引起相应脏器受损症状。斯氏狸殖吸虫也称四川并殖吸虫(P. szechuanensis),同样可寄生于上述器官或组织,但不能发育成熟,其童虫、幼虫在体内移行可引起一系列过敏反应和皮下游走性包块,包块内无成虫,痰中也无虫卵,肺部症状轻微。

世界已知并殖吸虫超过50种,其中分布在亚洲最多,达31种。我国已发现28种(含同物异名的种),9种有致病性。在亚洲对人致病的有卫氏、斯氏(四川)、会同、异盘、团山、宫崎、肺生、太平等虫种,还有卫氏并殖吸虫四川变种和伊春变种。其中以卫氏与四川并殖吸虫分布较广泛,感染人数最多,也是我国最重要的致病虫种。

并殖吸虫分类复杂,可根据成虫形态、生活史、生态学和致病力等作类型鉴别。研究发现,卫氏并殖吸虫中有少数的三倍体3n=33和四倍体4n=44,大多为二倍体2n=22。提示多数并殖吸虫染色体数目的同一性。卫氏并殖吸虫三倍体表现为孤雌生殖,但其起源尚不清楚;存在二倍体/三倍体的嵌合体型和二倍体/三倍体/四倍体的嵌合体型。感染人体引起肺部典型表现的主要是三倍体型,分布于东北若干疫区,但福建发现的二倍体型和浙江发现的嵌合体型也能引起肺部症状。染色体核型和带型的差异可作为分类的依据之一,可以从各虫种基因组的重复NDA序列条带图谱中找出它们的亲缘关系及各自具有种代表性的特异性条带。以亚洲卫氏并殖吸虫以部分线粒体细胞色素C氧化酶亚单位Ⅰ(COⅠ)基因和核糖体重复序列第二内转录间隔区(ITS2)基因进行分类,认为各国卫氏并殖吸虫的不同地理株可分为东北种群(含日本、韩国、中国大陆)和南亚种群(含马来西亚、菲律宾、中国台湾省)2个种群。还可分析虫体副肌球蛋白(paramyosin)生物化学与免疫学特征,以及限制性片段长度多态性比较,作为分型参考。

(一)形态学

成虫为雌雄同体,有口吸盘和腹吸盘各一个,睾丸与卵巢并列。虫体富有肉质,褐黄色。卫氏并殖吸虫外形呈椭圆形,长宽比例约为2∶1,其大小为(8.1~12.8.mm×(3.8~7.7.mm,背部稍隆起,似半粒花生米。皮棘为单生,腹吸盘位于虫体中横线之前。四川并殖吸虫狭长,前宽后窄,大小约为(12.1~15.5.mm×(3.8~7.7.mm,长宽比约为2.8∶1。皮棘为混生(其前部多为单生,后部多为重生),腹吸盘位于虫体前1/3处,稍大于口吸盘。

虫卵呈卵圆形,壳较厚,为金黄色,大小为(80~118)μm×(48~60)μm,卵内含一个半透明的卵细胞和10~20个卵黄细胞及颗粒。卫氏并殖吸虫日产卵数9590~1.850个,斯氏并殖吸虫日产卵平均1732个。囊蚴为圆球形,直径为300~400μm,乳白色。囊壁结构因虫种而异,或为内外两层或三层囊壁,或仅一层囊壁。后尾蚴挤缩或折叠卷曲于囊内。

(二)生活史

各虫种生活史及其与宿主的关系基本相同,需要两个中间宿主,但对中间宿主种类要求和在各宿主体内的适应性因虫种而异。

1.在中间宿主体内发育与繁殖

卫氏并殖吸虫常寄生在人或动物肺部,以血液和组织液为食物,可存活6~20年。虫卵随痰排出或吞入消化道由粪便排入水后,在25~30℃经15~20天,卵细胞发育孵出毛蚴。毛蚴破卵盖钻出,侵入第一中间宿主螺科体内。卫氏并殖吸虫的第一中间宿主螺类有黑贝科中的黑龙江短科蜷、细石短科蜷、方格短科蜷、放逸短科蜷等;四川并殖吸虫主要是洱海螺族中的中国秋吉螺、中国洱海螺、湖北洱海螺等,以及拟钉螺中的傅氏拟钉螺、福建拟钉螺等。毛蚴在螺类体内经孢蚴、母雷蚴及子雷蚴的发育和无性增殖阶段,历经约12周发育为尾蚴,并从螺体内逸出。尾蚴的尾部呈球形,在水中活动范围小,遇第二中间宿主即可钻入体内。卫氏并殖吸虫第二中间宿主主要是华溪蟹属的锯齿华溪蟹、长江华溪蟹或蝲蛄等;四川并殖吸虫主要是锯齿华溪蟹、景洪锯溪蟹、云南近溪蟹、中国石蟹等。尾蚴从第二中间宿主体表关节之间或腹部体节间钻入蟹或蝲蛄体内,或由其口侵入,常在蟹或蝲蛄的胸肌、足肌、肝和腮等部位形成囊蚴(后尾蚴),囊蚴是并殖吸虫的感染期。

2.在终末宿主体内寄生

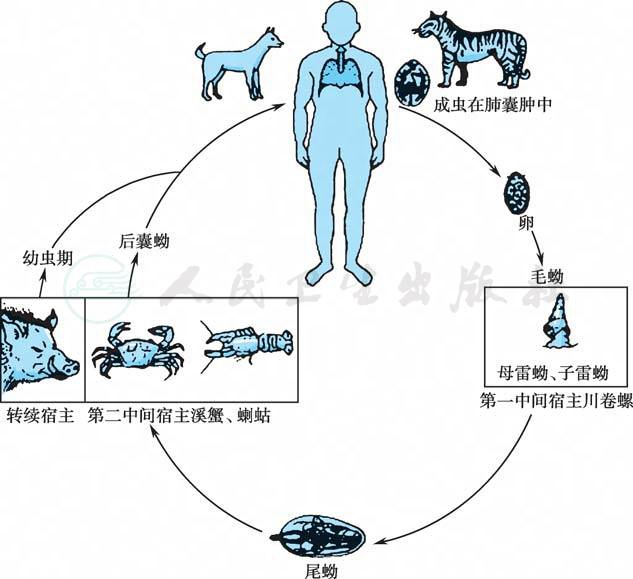

终末宿主生食含囊蚴的蟹或蝲蛄后,囊蚴在十二指肠内经胆汁和消化液作用,于30~60分钟脱囊,后尾蚴逸出并穿过肠壁达腹腔,在各脏器间游走,约经2周后沿肝向上穿过膈肌到胸腔,侵入肺,移行至细支气管附近,逐渐破坏肺组织形成虫囊,虫体在囊内发育为成虫。从囊蚴经口感染至成虫产卵,约需60~90天(图1)。虫体在宿主体内移行,是发育成熟过程必不可少的。

四川并殖吸虫主要寄生于果子狸、犬、猫等哺乳动物(为保虫宿主);人并非其适宜的终末宿主,一般不能发育成熟,多以童虫形式在体内移行,偶见成虫寄生于人肺。

(一)传染源

患者、病兽及病畜是卫氏并殖吸虫的终末宿主。患者(含隐性感染者)是主要传染源。四川并殖吸虫和会同并殖吸虫(P.hueitungensis)一般不能在人体内发育为成虫,因而病畜、病兽等是主要传染源。鼠类、野猪、兔等动物是并殖吸虫的不适宜宿主,其体内可携带童虫称为转续宿主(paratenic host),是重要的传染源。虎、豹等因捕食体内带童虫的动物(转续宿主)而有较高的感染度和感染度,也是传染源。

图1 卫氏并殖吸虫生活史示意图

(二)传播途径

因生食或半生食(如腌吃、醉吃或烤吃)含囊蚴的蟹或蝲蛄是人体感染的主要方式。也可因蟹换壳或死亡时囊蚴坠入水中,饮用含囊蚴的生水而感染。进食含活囊蚴的转续宿主的肉也可被感染。

(三)人群易感性

普遍易感,儿童与青少年感染率较高。学龄儿童可能因接触溪蟹或蝲蛄等机会较多而患病者较多。流行区人群感染率平均约20%,其中30%为隐性感染者。

(四)流行特征

本病流行于全世界,主要分布于亚洲、美洲,包括中国、朝鲜、日本、菲律宾、美国、加拿大、墨西哥、巴西等国家。我国有24个省、区、市农村有病例报道,如江苏、浙江、福建、广东、广西、江西、贵州、河南、湖北、湖南、四川、吉林、辽宁、黑龙江、陕西、安徽、甘肃、山东、台湾、山西、云南及上海等。浙江与东北以卫氏并殖吸虫病为主,四川、云南、江西等地以四川并殖吸虫病较多。主要分布在直接捕食溪蟹的地区,夏秋季感染为主;喜食醉蟹的地区四季均可发病。

成虫定居、蚴虫游走及虫卵均可造成机械性损伤,虫体代谢产物等抗原物质可造成机体的免疫病理反应。

1.童虫引起的病变

囊蚴被吞食后,在小肠上部脱囊,尾蚴随即穿过肠壁进入腹腔脏器间移行,发育为童虫。虫体伸缩活动力强,具有分泌酸性、碱性物质的腺体,可引起机体免疫反应,破坏组织。尾蚴穿过部位肠黏膜、肠壁浆膜及腹膜的炎症与出血,可导致器官组织广泛纤维素性炎症和粘连,并伴有混浊或血性积液,内含大量嗜酸性粒细胞。多数童虫可穿过膈肌游动于胸腔,引起胸膜炎或胸腔积液。童虫进入肺可产生窦道,形成囊肿。四川并殖吸虫童虫在人体内移行造成的损害较卫氏并殖吸虫更显著,常在寄生部位形成嗜酸性肉芽肿,幼虫极少进入肺形成囊肿,而以游走性皮下包块与渗出性胸膜炎较为多见,也可有肝脏、脊髓等损害。

2.成虫引起的病变

成虫导致的病变范围较大,可固定于某一部位,也可游走于多脏器。卫氏并殖吸虫常固定于肺,或沿疏松组织游走,使病变波及多个脏器。虫体沿颈内动脉经破裂孔进入颅内,侵犯脑组织。产生相互沟通的囊肿,其周围因纤维包膜形成和神经胶质细胞增生形成结节状肿块。虫体多侵犯脑基底结、内囊和视丘,也可侵入侧脑室引起偏瘫或脑疝。成虫的基本病变可分为下列三期,三期病变可同时存在。

(1)脓肿期

虫体穿破组织导致出血与坏死,病变呈线状或窟穴状,内有出血。其后有炎性渗出,继之病灶周围肉芽组织形成薄膜状脓壁,逐渐形成脓肿。

(2)囊肿期

脓肿周围肉芽组织增生,逐渐形成纤维状囊壁,构成囊肿。由于渗出炎症,大量细胞浸润聚集,死亡,崩解液化,囊内渐变为棕色黏稠液体,并可找到虫体。囊肿常为多房性,房与房之间有隧道或空穴相通。

(3)纤维瘢痕期

囊内虫体游走或死亡后,囊内容物排出或吸收,周围肉芽组织及纤维组织向中心发展,使整个囊肿完全被纤维组织取代而形成瘢痕。

3.虫卵引起的病变

卵可见于囊肿间的隧道内以及成虫穿行经过的各种组织中。虫卵引起组织反应轻微,虫卵结节无明显坏死,属于机械性或异物刺激型肉芽肿反应。

1.腹腔

虫体在腹腔脏器间移行,引起广泛炎症和粘连的同时形成囊肿。囊肿可分散或聚集成团块。肠浆膜充血,可有少量腹水。肝脏受损时,肝表面可见童虫移行穿过的窦道,肝组织可见急性嗜酸性粒细胞脓肿与片状或带状出血性坏死;汇管区细胞浸润及间质纤维组织轻微增多。

2.胸腔

虫体常导致胸膜炎,胸膜增厚,胸膜表面可见分散或聚集成团大小不等的囊肿。虫体侵犯支气管可导致支气管扩张。四川并殖吸虫病肺内很难找到虫卵。

3.脑与脊髓

虫体侵入大脑,以右侧多见,常侵犯白质、内囊、基底核及侧脑室。可有脑组织破坏、出血及炎细胞浸润。囊性占位可致脑室通路阻塞,脑室萎陷或扩大、视神经受压等。囊肿内可查见大量虫卵,也可见虫体。虫体进入椎管可致硬膜或硬膜内囊肿,以第10胸椎平面以下多见。

(一)一般检查

急性患者外周血白细胞总数增多,嗜酸性粒细胞比例明显增高,可占30%~40%;脑脊液、胸水、腹水及痰中嗜酸性粒细胞也可增高;血沉明显加快。

(二)病原检查

1.痰液

卫氏并殖吸虫病患者清晨痰涂片或经10%氢氧化钾溶液消化浓集后,镜检可见虫卵,以及夏科-莱登晶体。

2.粪便

约15%~40%本病患者粪便中可查见并殖吸虫虫卵。

3.体液

脑脊液等各种体液可查见并殖吸虫虫卵,嗜酸性粒细胞增高及夏科-莱登晶体。

4.活组织检查

皮下结节或包块病理检查可见并殖吸虫虫卵、童虫或成虫。四川并殖吸虫引起的皮下包块可见典型的嗜酸性肉芽肿。

(三)免疫学检查

早期或轻度感染的亚临床型及异位损害病例,常根据特异性免疫学方法诊断。

1.皮内试验

以1∶2000成虫抗原0.1ml注射于前臂皮内,20分钟后皮丘>12mm、红晕>20mm者为阳性反应,阳性率可达95%,常用于现场流行病学调查,简便易行,但与华支睾吸虫、血吸虫等吸虫有部分交叉反应而出现假阳性。

2.后尾蚴膜试验

痰并殖吸虫卵阳性患者中此试验阳性率较高,特异性较强,具有早期诊断价值,但须注意与其他吸虫有部分交叉反应。

3.ELISA检测

可采用间接法、双抗体夹心法、斑点法等检测,阳性率达95%以上,特异性较强,可作为诊断参考。有报道,以ELISA法将噬菌体随机肽库筛选获得的卫氏并殖吸虫模拟抗原表位用于卫氏并殖吸虫病的诊断具有潜在的应用前景。

4.免疫印渍试验

由凝胶电泳、转移电泳、固相免疫3种方法构成的免疫印渍试验,是分析蛋白抗原和鉴别生物学活性抗原组分的有效方法。是高度特异性、敏感性的诊断方法,有条件的单位可以开始应用。

(四)影像学检查

X线胸片对胸肺型有重要参考价值,早期可见中下肺野大小不等、边缘不清的类圆形炎性浸润影;后期可见囊肿及胸腔积液,可伴胸膜粘连或增厚。CT或MRI检查可显示胸膜肺、腹部、脑、脊髓等部位病变状态,或阻塞病变部位等。有报道,采用荧光脱氧葡萄糖-阳电子放射体层摄影/计算机扫描(FDG-PET/CT)对肝、肺等并殖吸虫病变的诊断有一定参考意义。

(一)病原治疗

1.吡喹酮(praziquantel)

对卫氏与四川并殖吸虫病均有良好的疗效,不良反应少而轻,疗程短,服用方便,是目前首选的药物。剂量为25~30mg/kg,每天3次,疗程为2~3天。脑型患者宜一疗程后,间隔1周,再给予一个疗程。如果患者对本品过敏,可采用脱敏疗法。

2.硫氯酚(bithionol sulfoxide)

成人剂量每天3g,儿童每天50mg/kg,分3次口服,连续用10~15天或间日服用,20~30天为一疗程,近期治愈率84%~95%。脑脊髓型常需2~3个疗程。不良反应为腹泻、恶心、呕吐等。可因虫体杀死后释放大量异体蛋白而出现赫氏反应,表现为呼吸急促、烦躁不安、发绀、喉头水肿、血压下降等,应立即停用,并给予肾上腺皮质激素等对症治疗。孕妇慎用。

3.三氯苯达唑(triclabendazole)

为一种新的苯并咪唑类衍生物,对并殖吸虫有明显杀灭作用,剂量为每天5mg/kg,顿服,3天为一疗程。疗效与吡喹酮相似,不良反应轻微。

(二)对症治疗

颅内高压者使用脱水剂;咳嗽、胸痛者酌情给予镇咳、镇痛剂;癫痫发作可给予苯妥英钠或地西泮(安定)治疗等。

(三)外科治疗

脑脊髓型出现压迫症状,经积极内科治疗无效者可外科手术;皮下包块可手术切除;胸膜粘连明显时可行胸膜剥离术等。

(一)控制传染源

彻底治疗患者、隐性感染者,以及病猫、病犬等牲畜。调查、管理动物传染源,捕杀对人有害或为保虫宿主(含转续宿主)的动物。不用生溪蟹、生蝲蛄喂猫和犬等,以防动物感染。

(二)切断传播途径

应切实做到不吃生的或未煮熟透的溪蟹、蝲蛄等,也不饮用生溪水,不随地吐痰。

(三)保护易感者

流行区人群及到深山密林、荒野地区作业或旅行者,要警惕感染此病自然疫源性,应广泛进行本病防治知识的宣传教育,加强粪便和水源管理。