人类嗜T淋巴细胞病毒Ⅰ(HTLV-Ⅰ)是1980年美国Pioesz从一例T细胞淋巴瘤患者中首次分离出来。1981年日昭赖夫等亦从成人T细胞白血病患者中分离出反转录病毒,命名为成人T细胞白血病病毒(ATLV)。后经证实两者为同一病毒,现统称为HTLV-Ⅰ。它是一种反转录病毒。

HTLV-I可引起成人T淋巴细胞白血病/淋巴瘤、HTLV-Ⅰ相关脊髓病(HTLV-Ⅰassociated myelopathy,HAM/热带痉挛性下肢瘫,tropical spastic paraparesis TSP)及色素层炎(uveitis)。

成人T淋巴细胞白血病首先于1976年由日本高月清报道。现发现主要存在于日本西南部,美国、加勒比海,亚洲、欧洲、澳大利亚及以色列等亦均先后发现ATL/L。我国有二十余例报道。该病毒可由性传播、静脉注射污染、母婴垂直传播及输血传播。

我国曾先后对28个省、市、自治区共调查23 668份正常人及部分白血病患者的血清,共发现HTLV-Ⅰ抗体阳性者127例,阳性率为0.54%。其中福建福清与莆田地区的阳性率为1.2%。有报道台湾的抗体阳性率为0.48%~1%。

日本Maeda等曾对日本8个行政区,64个血液中心自愿献血者的血清抗HTLV-Ⅰ抗体作了调查:发现鹿儿岛抗体阳性率为13.7%、冲绳11%、佐世保10.8%、长崎9.7%;非流行区为0.3%~1.2%。美国Taylor等(1990)对18 257名自愿献血者的调查结果,HTLV-Ⅰ抗体阳性率为0.08%。罗马尼亚Paun等(1994)报道献血员中HTLV-Ⅰ抗体阳性率为0.64%。法国报道为0. 011%。国内福建、广东、四川、新疆、云南、黑龙江等地也做了HTLV-Ⅰ抗体正常人和献血员调查,阳性率为0.2%~2.4%。

1991年Manns等报道有不同疾病患者8例因多次输血(包括全血、浓缩红细胞或血小板)后HTLV-Ⅰ抗体阳性。Donegan等(1994)通过观察分析指出,输注非细胞血液成分者无一人感染HTLV-Ⅰ,血液存放时间超过10天的血液成分不传播HTLV-Ⅰ。输注冷沉淀或浓缩凝血因子尚无感染HTLV-Ⅰ的报道。但现有报道因输注HTLV-Ⅰ阳性的血液而发生TSP/HAM的病例。

输血传播的HTLV与性传播、母婴传播等途径感染后相似,它通过被感染细胞的克隆进行增殖,而不是通过病毒本身的复制,其特点是引起细胞转化,长潜伏期后发生恶性肿瘤,HTLV是一种致淋巴组织增生性病毒。

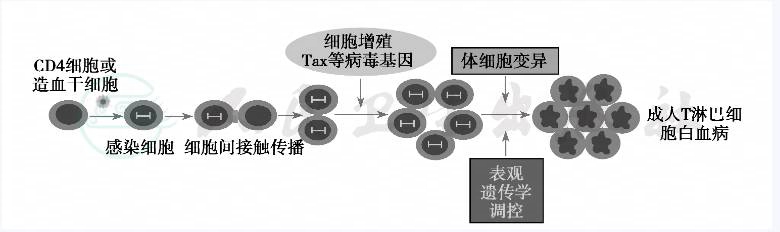

HTLV和HIV的感染机制类似,在体内主要感染CD4+T淋巴细胞,也感染其他的人外周单核细胞,如CD8+T细胞、B细胞、树突状细胞(DC)。因为母乳、精液、血液中存在CD4+T淋巴细胞,所以HTLV-Ⅰ的传播途径与HIV类似,能通过输血、性接触、胎盘、哺乳、静脉吸毒共用注射针头等途径传播。有日本学者研究表明HTLV-Ⅰ主要通过细胞成分(全血、浓缩血红细胞、浓缩血小板等)传播,而极少通过无细胞血浆传播。体外实验表明,游离的HTLV-Ⅰ病毒颗粒几乎没有感染力。一般认为,HTLV-Ⅰ通过细胞与细胞间接触的方式传播(图1)。

图1 HTLV-Ⅰ感染及ATL发生过程示意图

目前普遍被接受的HTLV-Ⅰ感染机制有三种:病毒学突触模型,生物膜模型和细胞导管模型。HTLV-Ⅰ感染细胞与未感染细胞接触后形成突触,病毒蛋白和RNA通过细胞间突触进入靶细胞,其中膜蛋白ICAM-1和LFA-1共同参与突触的形成。HTLV-Ⅰ编码的Tax蛋白促进突触的形成,且在微管的重定位中起重要的作用。通过上述调控方式,Tax促进病毒通过细胞与细胞间的接触传播。此外,也有证据支持病毒传播的生物膜模型。HTLV-Ⅰ感染的T细胞保留病毒诱导的细胞质基质成分,包括胶原蛋白、蛋白聚糖、抗病毒因子及半乳凝素-3等,通过细胞接触,这些病毒组件黏附其他细胞,导致相邻细胞感染。对于细胞导管模型,研究发现一种p8蛋白,能够增加T细胞之间的接触关联,建立T细胞网络,促进HTLV-Ⅰ病毒的传播。因此,p8蛋白可诱导细胞形成导管,有利于病毒传播,同时避免宿主的免疫监视。目前,p8蛋白也作为HTLV-Ⅰ抗病毒治疗策略的一个重要靶点。

测定HTLV-Ⅰ抗体通常用乳胶颗粒凝集法和酶联免疫吸附法(ELISA)。而作为确诊性检查有间接免疫荧光抗体法、放射免疫沉淀试验、Western印迹法、聚合酶链反应等。乳胶颗粒凝集法和ELISA法敏感性很高,能够检测大量标本,可用于献血者筛选及成人T细胞白血病携带者的常规检查。但乳胶颗粒凝集法易漏检,ELISA法易产生非特异性反应,所以不能只依靠一种方法进行临床诊断。

至今尚无抗HTLV-Ⅰ的药物,临床上人类T淋巴细胞病毒感染治疗可分为化学治疗,抗病毒治疗,支持治疗和局部治疗。急性期可采用化学治疗,如环磷酰胺、多柔比星(阿霉素)、长春新碱和泼尼松,但常规治疗疗效有限;至今尚无特异性的抗病毒药物,但一些非特异性抗病毒药物还是有一定效果,例如干扰素对HTLV-Ⅰ在体外均有抑制作用,但在体内仅10%病例有应答;核苷类似物及针对IL-2R(Tac)的单克隆抗体对某些病例有效。局部治疗可选用氮芥或芳香维A酸外用,电子束照射,光化学疗法等均有一定疗效。

因HTLV-Ⅰ携带者常无临床表现,故必须用上述检测方法进行血清HTLV-Ⅰ抗体测定。目前国内部分地区已开始对献血者做此抗体的筛选,但在福建某些地区有小流行区者应做常规筛选,以免输血传播。家族中有成人T细胞白血病者其HTLV-Ⅰ抗体阳性率高,如作献血者亦应常规筛选。