铅(lead,Pb)是一种浅灰蓝色的软质重金属,对人体来说,没有任何生理功能,纯属毒物。常用铅化合物有一氧化铅或称黄丹、二氧化铅、三氧化二铅即樟丹、四氧化三铅即红丹、碳酸铅即铅白、硫酸铅、醋酸铅、砷酸铅、硅酸铅等,这些铅化合物的毒性与铅相似。

因为铅具有形成稳定化合物的特性,在工、农业生产中用途很广。与铅接触的工业多达数百种,如:铅矿开采及铅的冶炼、铸件、铸字、浇板、焊接、涂料、汽油添加剂、蓄电池的制造和修理,以及从事颜料、电缆、化工、塑料、油漆、弹药、陶瓷、玻璃等生产常接触铅或其化合物,疏于预防可致铅中毒(lead poisoning)。在非生产性领域,如服用含铅中药黑锡丹、樟丹、羊痫风丸以及饮铅壶中的酒和摄入含铅器皿中的食物都可致中毒。另外,遗传性δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA)脱水酶缺乏的杂合子对铅较敏感,即使接触低浓度的铅也会引起中毒。铅中毒已成为发达和发展中国家的现代病,是职业中毒中最常见的原因。值得注意的是,儿童是铅中毒的最易感人群,多由于大气、水源、食品和玩具铅污染引起。

铅的熔点较低(327℃),铅及其化合物的蒸气和烟尘主要经过呼吸道进入人体,这是职业铅中毒的主要途径;也可经消化道吸收,有机铅化合物还可通过皮肤吸收。铅以离子(Pb2+)状态被吸收进入血液循环,然后很快分布于全身组织和脏器,数周后95%的铅以不溶性磷酸盐形式沉积于骨骼系统,稳定的储存在致密骨质中。仅5%左右的铅存在于脑、肝、脾、肾、骨髓、心脏和血液中,头发和指甲中也可检出,铅可通过胎盘进入胎儿体内。血液中的铅95%分布在红细胞内,主要在红细胞膜上,另一部分与血红蛋白结合。在骨髓中,铅的浓度可达外周血浓度的50倍。铅的半衰期很长,不同组织内差异很大,如血液中约为4周,软组织中约为6周,骨骼中可达数年或数十年。骨铅与血铅之间处于一种动态平衡,当妊娠、感染、骨折、骨质疏松等情况下,骨中的铅短时间内大量进入血循环,常致中毒症状加剧。体内的铅主要经肾脏排出,部分经肠道排出,少量也可随唾液、乳汁、汗液、头发、指甲等排出,尿中铅含量在一定程度上反映人体接触铅的程度以及血循环中含铅的水平。

铅中毒血液学改变的机制尚未完全阐明,目前认为:

1.铅对血红蛋白合成的影响

(1)铅对血红蛋白合成的抑制

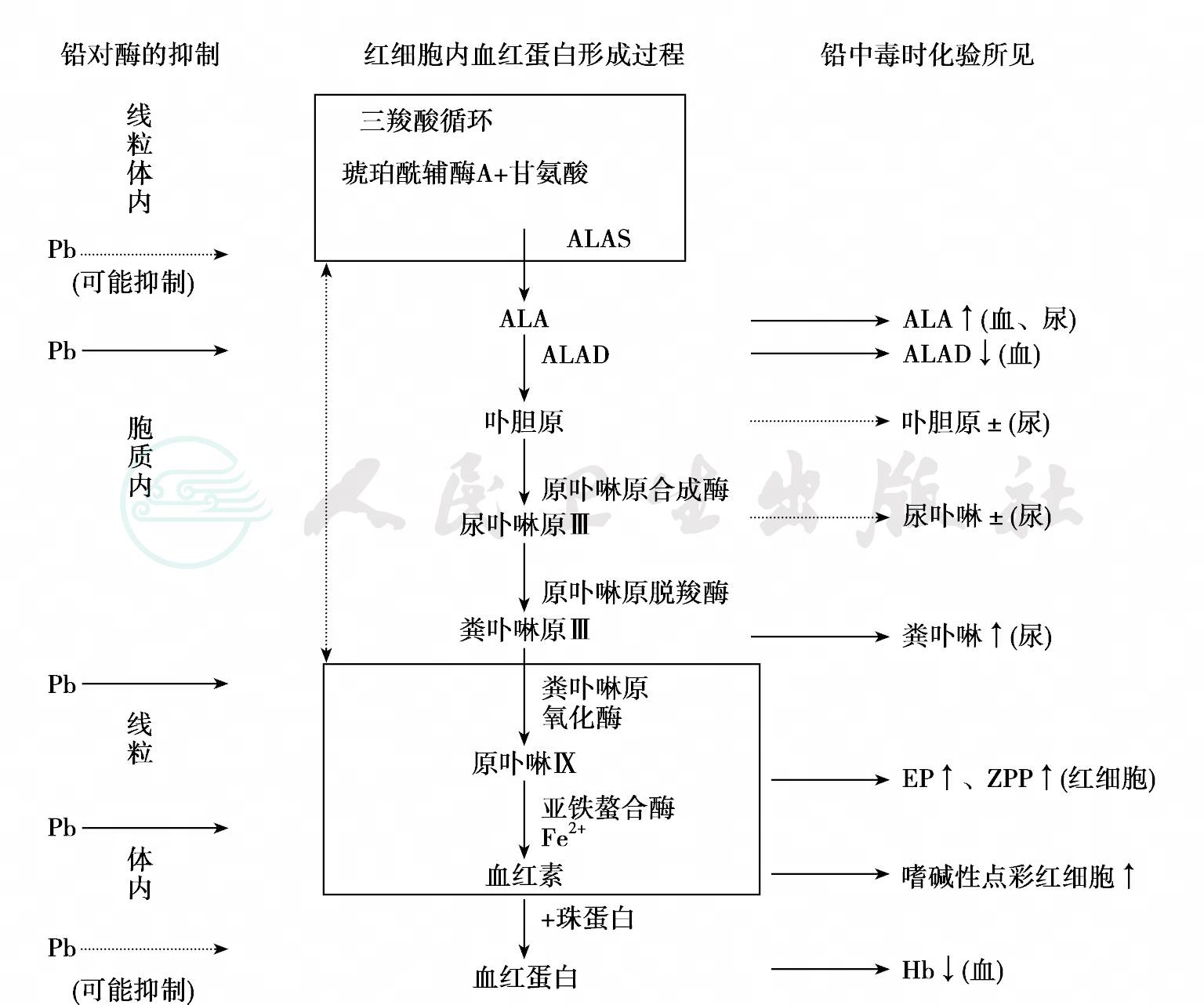

红细胞血红蛋白的代谢包括合成和分解两个方面。目前认为,卟啉代谢紊乱是铅中毒贫血最重要的机制。现已证实,铅对血红蛋白合成途径中诸酶的活性都有不同程度的抑制作用,在卟啉代谢过程中,铅对δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA)合成酶和ALA脱水酶(ALAD)、粪卟啉原氧化酶和亚铁螯合酶有抑制作用。ALAD对铅最敏感,铅可能取代了酶中重要金属或与酶的活性中心的巯基反应,抑制该酶活性,使卟胆原形成受到抑制,结果血中ALA增多,并从尿中排出。铅抑制粪卟啉原氧化酶,阻碍粪卟啉原Ⅲ氧化为原卟啉原Ⅸ,结果使血中粪卟啉增多,尿排除粪卟啉增多;铅抑制亚铁螯合酶,使原卟啉Ⅸ不能与二价铁结合为血红蛋白,红细胞中原卟啉(EP)增多。可与红细胞线粒体内含量丰富的锌结合,导致锌原卟啉(ZPP)增加。由于原卟啉与亚铁结合发生困难,铁利用有障碍,多余铁颗粒在幼红细胞及网织红细胞沉积,形成所谓的铁粒幼细胞。所以测定尿中ALA、粪卟啉及血中EP或ZPP都是铅中毒的诊断指标(图1)。

图1 铅对卟啉代谢的影响

(2)铅对珠蛋白合成的影响

有报道铅对珠蛋白的合成有明显的抑制作用,主要是干扰珠蛋白的β和α肽链合成,使其合成不同步。部分慢性铅中毒患者可有胎儿血红蛋白和血红蛋白A2的增高,并以后者增加较为多见。

2.铅引起溶血

(1)铅对红细胞膜的作用

1)铅抑制红细胞膜上Na+- K+- ATP酶。铅可直接与酶蛋白巯基结合而抑制酶的活性;铅也可直接进入细胞使ATP减少,从而间接降低酶活性。结果影响水钠调节,使红细胞内K+外漏,膜完整性受损,脆性增加,红细胞寿命缩短。

2)铅与红细胞表面的磷酸盐结合成不溶性的磷酸铅,使红细胞机械脆性增加,影响膜稳定性,亦为溶血的原因。

(2)铅抑制嘧啶- 5'-核苷酸酶(P5'N)活性,使红细胞内嘧啶核苷酸不能降解而大量蓄积,嘧啶核苷酸蓄积可反馈性抑制核糖核酸(RNA)的分解,未降解的核糖体RNA聚集产生嗜碱性点彩红细胞。红细胞内嘧啶化合物聚集也影响G6PD而降低磷酸戊糖旁路的还原作用,像遗传性P5'N缺乏一样导致溶血。

急性铅中毒时溶血作用较明显,慢性铅中毒时以影响卟啉代谢为主,溶血作用并不重要。近年来,有研究提出铅中毒贫血还可能因肾脏的红细胞生成素产生不足和原始红细胞成熟障碍有关的新观点。

3.铅对血小板功能的影响

在一项涉及2150例的流行病学研究中Sharp等首次证实,二磷酸腺苷诱导的血小板聚集与血铅浓度有明显关系,高血铅有减低血小板聚集的作用,而纤维蛋白酶诱导的血小板聚集与血铅浓度无关。