英文名称 :pregnancy-associated thrombocytopenia

妊娠期血小板减少指血小板计数小于100×109/L。既往无血小板减少症的妇女妊娠后可以发生轻度血小板减少,通常在妊娠中晚期首次发现血小板计数降低(<100×109/L),而抗血小板抗体、凝血功能及免疫学指标(如抗核抗体等)正常,多无临床症状和体征,即为妊娠相关性血小板减少症(pregnancy-associated thrombocytopenia,PAT)。PAT发生率5%~8%,是一种良性的自限性疾病,分娩后1~6周内恢复正常,不增加孕产妇和胎儿出血风险。

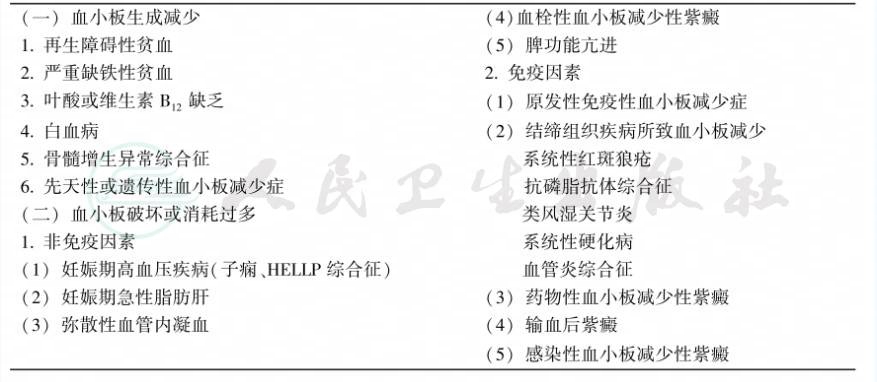

除了PAT外,妊娠后可以出现妊娠相关疾病或合并内外科疾病均会导致血小板减少,增加出血风险,对妊娠和分娩造成不利的影响,血小板减少严重时,可导致产妇产时或产后大出血、胎儿发育迟缓、胎死宫内及新生儿颅内出血等后果,对母婴存在严重的潜在危险。妊娠期血小板减少的原因分类,可根据与妊娠的相关性分为:①妊娠特异性,PAT、子痫、HELLP综合征、妊娠急性脂肪肝等;②非妊娠特异性,ITP、SLE、DIC等。也可根据血小板减少发生机制分为类,即血小板生成减少、血小板破坏或消耗过多(表1)。

表1 妊娠期血小板减少相关疾病的分类

妊娠期血小板减少常见于以下疾病。

1.血小板生成减少

(1)再生障碍性贫血

再生障碍性贫血(简称再障)是一组由多种病因所致的骨髓造血功能衰竭,以全血细胞减少为主要表现的综合征。再障与妊娠关系可分为再障后合并妊娠和妊娠后发生再障。妊娠后合并再障其发生机制可能为雌激素对骨髓的抑制作用,以及妊娠时胎盘催乳素与促红细胞生成素对红细胞的生成作用平衡失调有关。妊娠可使再障病情加重,妊娠期母体血液相对稀释,再障患者的妊娠使贫血加重,易发生贫血性心脏病,甚至造成心力衰竭。由于血小板数量减少增加了出血风险,且中性粒细胞减少使孕妇防御功能低下,易引起感染。严重再障孕妇多死于颅内出血、心力衰竭及严重的呼吸道、泌尿道感染或败血症,可导致流产、早产、胎儿宫内发育迟缓、死胎。

(2)缺铁性贫血

缺铁时血红素合成障碍,发生小细胞低色素性贫血,严重时粒细胞、血小板的生成也受影响,表现为全血细胞减少。缺铁原因包括需铁量增加而摄入量不足、铁吸收障碍、丢失过多,妊娠时铁需要量增加,若不注意补充铁剂,有可能出现缺铁性贫血。

(3)巨幼细胞贫血

叶酸或维生素B12缺乏或某些影响核苷酸代谢的药物导致细胞DNA合成障碍可起巨幼细胞贫血。骨髓中红系、粒系和巨核系细胞发生巨幼样变,分化成熟异常,在骨髓中过早死亡,导致全血细胞减少。

(4)白血病

妊娠合并白血病少见,而合并急性白血病又比慢性白血病多见,骨髓中异常的原始细胞及幼稚细胞大量增殖并抑制正常造血,可引起血小板减少。大多数慢性白血病在妊娠前已确诊,而急性白血病则多在妊娠中发现。

2.血小板破坏或消耗过多

(1)非免疫因素

1)妊娠期高血压疾病

①子痫或先兆子痫,表现为高血压、水肿、蛋白尿等症状,同时可出现血小板减少,可导致胎盘破裂和流产;②HELLP综合征,是以溶血(hemolysis)、肝酶升高(elevated liver enzymes)、血小板减少(low platelets)为特点的妊娠期高血压疾病的严重并发症。孕妇中发生率为0.5%~0.9%,在重度子痫前期中发病率为10%~20%,在产前、产时、产后均会发生,孕产妇死亡率可达24%。HELLP综合征主要由于微血管内皮细胞受损害和血小板被激活所致,即血管内皮细胞受损,胶原组织暴露,导致血小板与之接触、黏附并被激活。HELLP综合征临床症状不典型,表现多样化,主要临床表现为右上腹部疼痛,恶心、呕吐,头痛,视觉异常,出血及黄疸等,部分患者的体格检查可以没有任何阳性体征。实验室检查主要包括血管内溶血、肝酶升高、血小板减少。LDH升高和血清结合珠蛋白降低是诊断本病的敏感指标,LDH水平和血小板计数与HELLP综合征的症状严重程度有关。

2)妊娠期急性脂肪肝

又称产科急性假性肝萎缩,发病多在妊娠晚期,妊娠引起的激素变化,使脂肪酸代谢发生障碍,致游离脂肪酸堆积在肝细胞和肾、胰、脑等其他脏器,造成多脏器损害。起病急骤、上腹疼痛、恶心、呕吐、黄疸,出血倾向、血胆红素明显增高,可达171μmol/L,而尿胆红素阴性,尿酸增高,白细胞增高,血小板减少,持续低血糖,B超可见脂肪波,肝密度增加。

3)弥散性血管内凝血

围生期的弥散性血管内凝血(disseminated or diffuse intravascular coagulation,DIC)是指建立在妊娠期高凝状态的基础上,由多种产科疾病引起的凝血因子和血小板激活,大量可溶性促凝物质或羊水入血,从而引起一个以凝血功能失常为主要特征的病理过程。在微循环中形成大量微血栓,同时大量消耗凝血因子和血小板。常见导致DIC的产科重症有妊娠期高血压疾病、胎盘早剥、羊水栓塞、死胎滞留、产后大出血、感染性流产、子宫破裂、葡萄胎、刮宫等。本病临床表现复杂多样,多数发生在分娩期前后,主要表现是产后大出血、休克、器官功能障碍,来势凶猛,病情凶险。主要临床特点:①出血不止与血液不凝(或血凝减慢),或血凝后的血块又发生溶解;②栓塞现象,主要是微循环的栓塞,可有休克、少尿、无尿及急性肾衰竭,偶有大血管栓塞,如脑动脉栓塞、肺栓塞及多发性静脉栓塞等;③微血管病性溶血。

(2)免疫因素

1)免疫性血小板减少症(immune thrombocytopenia,ITP)

是妊娠期血小板降低的常见疾病,临床上部分患者仅在产检中发现。ITP增加出血的风险,如母体颅内出血、产后出血、新生儿颅内出血等。妊娠ITP可能有两种情况:①妊娠前已明确诊断ITP或有ITP既往史;②妊娠后首次出现ITP,妊娠期ITP常以出血为首发症状而就诊,如皮下出血,鼻腔、口腔牙龈出血等,严重者可出现消化道出血及颅内出血等。不管何种情况,妊娠常可使ITP患者血小板进一步下降,出血加重。ITP患者骨髓检查中巨核细胞数增多或正常、有成熟障碍,注意排除其他继发性血小板减少症,如自身免疫性疾病、甲状腺疾病、再障和恶性血液病等。

2)结缔组织疾病所致血小板减少

①系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE),是风湿结缔组织疾病中引起血小板减少的最常见疾病,也是妊娠血小板减少的常见合并症,发生率为7%~30%,其中5%~10%的患者PLT严重减少。妊娠合并SLE的患者通常会出现子痫前期,病变更容易累及肾,SLE累及中枢神经系统可能出现抽搐,与子痫相似,需注意鉴别。SLE活动易导致蜕膜血管病变使胎盘梗死,胎盘血流灌注减少,最终胎儿宫内生长受限,增加新生儿发病率和死亡率。②抗磷脂抗体综合征,主要临床表现为无菌性血栓形成、流产、死胎、血小板减少、皮肤瘀斑等。③Felty综合征,为类风湿关节炎伴发肝、脾、淋巴结肿大以及全血细胞减少,发生于类风湿关节炎病程晚期,常有肝硬化和脾功能亢进表现,脾功能亢进及免疫破坏是血细胞减少的可能原因。

1.妊娠期血小板减少症

妊娠期血小板减少症通常无需特殊治疗,只须例行产检即可。每4周行血常规检查一次,如产妇血小板低于70×109/L,从孕36周开始应每周检查一次。若产妇血小板<(50~80)×109/L,尤其前2/3孕期的产妇,应排除其他可致血小板减少的病因,如ITP,若无法明确鉴别诊断,可行短疗程的糖皮质激素或静脉应用免疫球蛋白进行诊断性治疗。

2.妊娠合并ITP

国外指南建议产妇合并ITP者应由产科医师、血液科医师、麻醉科医师及儿科医师共同制定随访和治疗方案。

(1)血小板输注

目前血小板输注仅用于预防和治疗出血。血小板输注后存活时间较短或不能完全纠正血小板降低。输注指征为:①致命性出血或颅内出血;②血小板计数<10×109/L术前紧急输注;③分娩前紧急输注;④与激素、免疫球蛋白联合用于止血治疗。

(2)血浆置换

血浆置换可用于难治性ITP的治疗。

(3)药物治疗

目前糖皮质激素和免疫球蛋白仍是治疗妊娠期ITP的一线治疗方案,而应用咪唑硫嘌呤、脾切除和抗-D免疫球蛋白的临床证据有限,故不作为首选。通常血小板计数>(20~30)×109/L无须药物治疗,药物治疗指征:①血小板计数<10×109/L或任何孕期出血的产妇;②有症状或血小板计数<20×109/L的前1/3孕期孕妇;③血小板计数<30×109/L的后2/3孕期孕妇。常用治疗方法为:免疫球蛋白0.3~0.5g/(kg·d),连续使用3~5天,或应用泼尼松龙1mg/kg。

3.妊娠合并TTP

血浆置换是首选治疗方法。目前大多数指南推荐开始给予1.5倍血浆容量每日置换1次,当临床症状缓解、实验室检查结果稳定后,给予等倍容量血浆置换,直至血小板>150×109/L后再至少继续持续2天,疾病危重情况下可考虑增加置换频率和(或)容量。对于难治性妊娠合并TTP产妇,建议加用糖皮质激素和(或)利妥昔单抗以改善预后,必要时需输注红细胞及补充叶酸。

4.妊娠合并溶血性尿毒综合征

妊娠合并溶血性尿毒综合征预后较差,治疗效果有限,75%以上的患者可进展为终末期肾病。妊娠合并溶血性尿毒综合征与妊娠合并TTP临床症状近似,往往难以区分,目前欧美国家指南推荐在明确诊断之前即开始血浆置换。此外,重组人源型抗补体蛋白C5单克隆抗体(eculizumab)已在美国开始应用,临床结果表明其用于治疗妊娠合并溶血性尿毒综合征安全、有效。

5.妊娠期急性脂肪肝

尽管妊娠期急性脂肪肝产妇的抗凝血酶Ⅲ低于11%,但目前研究表明输注抗凝血酶Ⅲ效果不佳,因而不建议使用。通常对妊娠期急性脂肪肝行支持治疗为主的综合治疗,终止妊娠是首选治疗手段。终止妊娠之前需改善孕妇凝血功能,包括补充新鲜冰冻血浆、浓缩红细胞、冷沉淀、血小板,分娩前应使产妇的国际标准化比值(international normalized ratio,INR)<1.5、血小板计数>50×109/L。

6.妊娠合并ⅡB型vWD

vWF制剂是ⅡB型vWD首选的治疗方案。对于血小板计数<20×109/L的ⅡB型vWD孕妇,仍首选输注vWF,通常不需输注血小板。由于醋酸去氨加压素可能引起血小板聚集而进一步加重血小板减少,且起效较慢,不适于在紧急情况下使用,因而应用于妊娠合并ⅡB型vWD尚存争议。抗纤溶治疗可作为辅助治疗以减少产后出血。实施硬膜外麻醉患者的因子Ⅷ和vWF须在500IU/L以上,而分娩前因子Ⅷ水平至少应在500IU/L以上。

7.妊娠合并抗磷脂抗体综合征

当孕妇血小板计数<50×109/L或存在出血时须开始进行治疗,但治疗血小板减少的同时需预防动静脉中微血栓的形成。推荐应用小剂量阿司匹林联合普通肝素或低分子肝素治疗,对于没有宫内死胎或血栓病史的反复流产的年轻孕妇,可按个体化剂量应用低分子肝素。