恶性肿瘤所致贫血是指造血组织以外的各种恶性肿瘤所引起的贫血。其贫血表现类型和程度因恶性肿瘤种类、病程、治疗方法不同而各异。其他血液学异常包括肿瘤及其并发症所致出血倾向及DIC等。

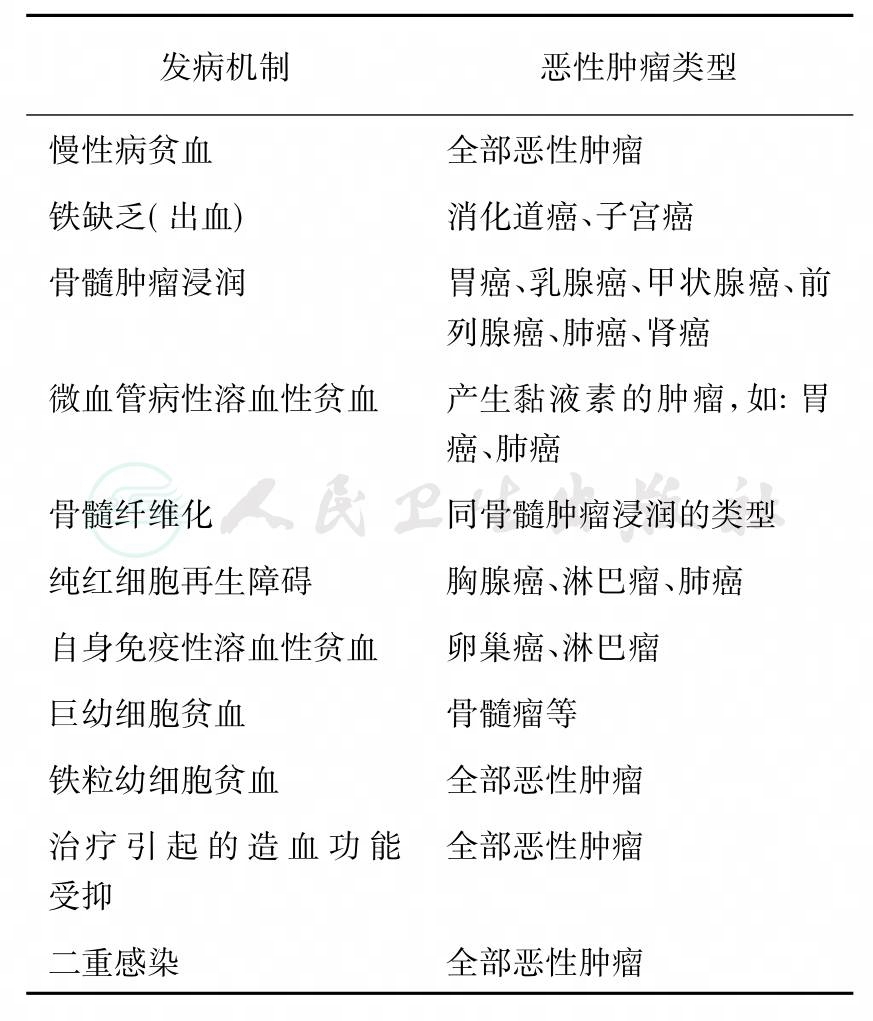

恶性肿瘤贫血的形成机制复杂,表146- 1示肿瘤所致贫血的类型及简要机制。

1.慢性病贫血

慢性病贫血是肿瘤所致贫血的发病原因之一,多表现为轻至中度正细胞性贫血。其产生机制主要与造血祖细胞功能减低,对红细胞生成素反应低下有关,详见慢性病贫血章。

2.溶血性贫血

患者溶血性贫血的发生与下列因素有关:

(1)红细胞寿命缩短:

多数合并贫血的肿瘤患者红细胞寿命轻度缩短,与其单核-巨噬细胞系统功能亢进有关。红细胞流经脾脏、肝脏过程中,其细胞膜被单核-巨噬细胞不断吞噬,造成红细胞过早破坏。

表146-1 恶性肿瘤所致贫血的发病机制与肿瘤种类的关系

(2)微血管病性溶血性贫血:

晚期肿瘤可合并弥散性血管内凝血,某些胃癌、肺癌可产生黏液素,引起小血管内纤维蛋白沉积,导致与DIC类似的机制,使红细胞在小血管内破坏。

(3)自身免疫性溶血性贫血:

见于卵巢癌、恶性淋巴瘤患者。产生抗自身红细胞抗体。在卵巢癌合并溶血的患者,产生抗体基本为温型抗体。切除卵巢肿瘤,贫血可被治愈。

3.纯红细胞再生障碍

胸腺瘤患者常合并获得性纯红细胞再生障碍(PRCA),文献报告占7%~50%。极少数肺癌、乳癌亦可合并PRCA。胸腺瘤和PRCA关系密切表现为:①切除胸腺瘤,半数患者PRCA可治愈;②患者血清中存在抗红细胞抗体及红细胞生成抑制因子,这种因子为IgG型。用免疫抑制剂和抗淋巴细胞血清治疗PRCA有效;③患者常伴有其他异常,如高或低γ-球蛋白血症,Coombs试验及抗核抗体阳性及重症肌无力等。最近研究证明,在部分PRCA患者中,T8抑制细胞功能异常可能与发病有关系。

4.铁粒幼细胞贫血

继发性铁粒幼细胞贫血患者有16%是继发于肿瘤性疾病。以前列腺癌及骨髓增殖性疾病多见。肿瘤如何干扰红细胞的铁利用机制尚不明了。

5.骨髓内肿瘤浸润

恶性肿瘤骨髓转移可引起骨髓病性贫血。易发生骨髓转移的常见肿瘤为胃、肺、前列腺、乳腺、肾癌。

6.巨幼细胞贫血

肿瘤患者偶见合并巨幼细胞贫血。原因以叶酸缺乏居多,由于纳差,摄入不足、肿瘤迅速增大、消耗叶酸过多、消化功能紊乱、吸收减少所致。

7.铁缺乏

消化道肿瘤、子宫癌常合并出血,造成缺铁性贫血。

8.治疗相关性贫血

化疗和放疗导致骨髓造血功能受抑发生贫血。

9.肿瘤与出血

肿瘤并发出血较常见,包括:

(1)肿瘤侵袭组织使血管破裂出血;

(2)血小板减少:多由于癌转移至骨髓引起骨髓病性巨核细胞减少与成熟障碍,此外脾脏肿大亦可致脾功能亢进引起血小板减少;

(3)凝血机制障碍:常由于慢性或亚急性DIC所致。DIC发生原因有癌细胞破坏血管内皮,使血小板聚集、黏附,癌细胞释放促凝血物质激活凝血,肿瘤治疗中合并感染,也可诱发DIC;

(4)肝功能障碍:肿瘤可因肝脏转移,使肝细胞广泛破坏,输血合并传染性肝炎,化疗药物引起中毒性肝炎等原因使肝脏功能严重受损,导致凝血因子生成减少,凝血功能发生障碍,引起出血。

恶性肿瘤患者在病程中多合并贫血,国外一组65例未治疗的各种癌患者中75%合并贫血。以轻度至中度的正细胞性贫血多见。

临床表现随肿瘤种类、发生部位及转移扩散程度不同而异。消化道肿瘤贫血发现较早,症状重,常与其易引起出血和合并营养吸收障碍有关,甚至以贫血为首发症状而引起医生注意。相反肺癌贫血发现较晚,贫血轻,贫血症状往往被肿瘤本身症状掩盖。一般肿瘤晚期贫血症状较初期严重,多为化、放疗引起骨髓抑制,癌骨髓转移患者免疫功能低下继发感染,营养吸收不良等综合因素引起。

恶性肿瘤尤其晚期患者合并出血者常见。轻者多为皮肤黏膜出血,重者可发生内脏出血如脑出血、DIC。

因贫血的主要发病机制不同而实验室检查结果各异。大多数患者表现为正细胞正色素性贫血,网织红细胞多增加,贫血严重者可见异形及嗜点彩红细胞,如合并微血管病性溶血,异形红细胞数量明显增多。消化道肿瘤患者常合并失血,其贫血表现为小细胞、低色素性贫血。肿瘤转移至骨髓时外周血可出现幼红、幼粒细胞,贫血为中、重度。骨髓检查时要注意肿瘤细胞,癌细胞多有数个聚集或成团块倾向,其形态的共同特点为:①细胞和核均较大,染色较浓;②多形性;③核/浆比例增大;④核仁大、数目不等,呈异形性。但神经母细胞瘤,其细胞形态酷似原粒或原淋巴细胞,且无聚集和成团倾向,胞膜易破,成为裸核。胞质内含有黏液,糖原反应阳性。肿瘤所致的铁粒幼细胞贫血则骨髓有核细胞的铁染色增多,环型铁粒幼细胞多于15%。

白细胞正常或增多,是由于肿瘤可刺激中性粒细胞增加所致。血小板计数正常或减低。凝血因子晚期降低,合并DIC者有相应实验室改变。

患者血清铁减低,总铁结合力正常或稍下降,铁饱和度减低,符合慢性病贫血患者铁代谢特点,但如合并出血或明显溶血,则分别有相应铁代谢特点。红细胞生存时间大多稍缩短。

肿瘤所致贫血的治疗主要取决于肿瘤本身治疗。如经外科手术,化、放疗及生物治疗后,肿瘤治愈或疗效达到临床缓解,则贫血可显著改善甚至消失。在肿瘤治疗过程中,如贫血严重可采用输浓缩红细胞或用红细胞生成素2000U/次,隔日皮下注射1次,4~6周后可使红细胞和血红蛋白上升,减轻贫血症状。对不伴有营养缺乏者,补充铁剂、叶酸和维生素B12一般无效。合并自身免疫性溶血性贫血者皮质激素可能暂时有效。

合并出血的治疗大多为对症治疗:血小板减少者可补充血小板;合并DIC则按DIC治疗等。