英文名称 :leukocytosis

白细胞增多(leukocytosis)是外周血白细胞计数高于或显著高于正常的临床综合征,可伴有或不伴有幼稚细胞。伴有幼稚细胞者可以是血液肿瘤(如白血病、淋巴瘤、骨髓增殖性肿瘤、MDS)所致,也可非血液肿瘤所致。狭义的白细胞增多症指非血液肿瘤所致者,即继发性或反应性白细胞增多症。

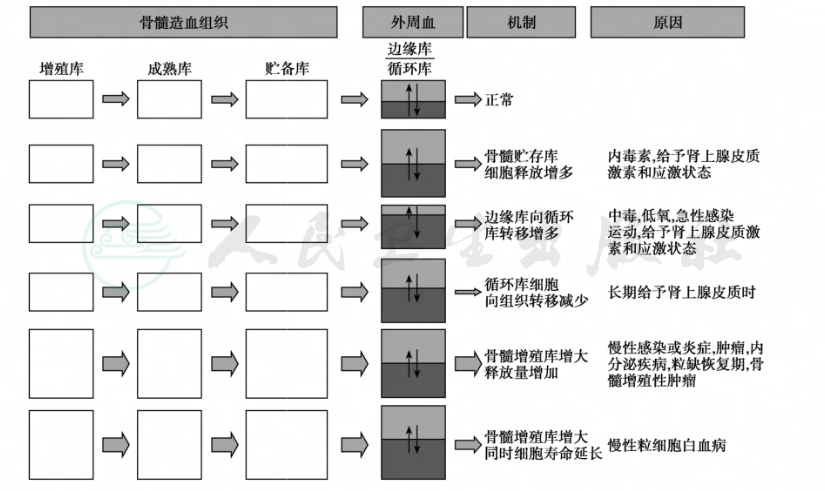

白细胞增多症见于许多疾病,如急性化脓性感染、某些病毒感染、白血病、恶性肿瘤、组织损伤、骨髓纤维化等。白细胞增多症的类型中,最常见的是继发性或反应性中性(分叶核)粒细胞增多症,其产生机制如图1所示。

图1 中性粒细胞增多症的病理机制

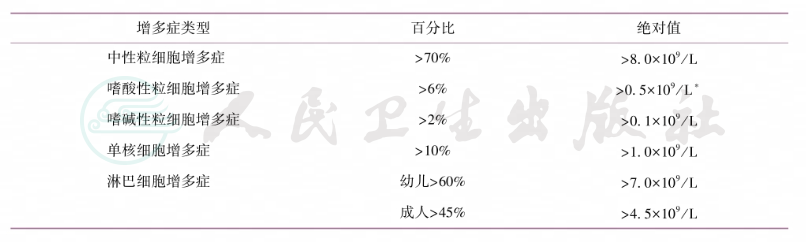

运动等因素所致中性粒细胞增多症(neutrophilia)又称为假性中性粒细胞增多症(pseudoneutrophilia)。其次为淋巴细胞增多症,除了淋系肿瘤外,淋巴细胞增多是继发于感染、中毒、细胞因子或其他未明因素的生理性或病理性反应。白细胞增多症的基本标准见表1。继发性或反应性粒细胞增多症可是感染和非感染疾病。后者见于许多临床现象,包括非血液肿瘤(如癌症)所致者。细胞学的改变是评判的主要依据,参考临床信息也是评估感染性还是非感染性的重要条件。嗜酸性粒细胞增多症(eosinophilia)按程度分为轻度(高于正常而<1.5×109/L或<15%)、中度[(1.5~5.0)×109/L 或 15%~49%]和重度(>5.0×109/L或>50%),但分级的数值各家可有所不同。

表1 白细胞增多症的基本标准

∗血液肿瘤中界定嗜酸性粒细胞增多为>1.5×109/L

临床上最常见的是中性粒细胞反应性增多,在非病理性刺激下,中性粒细胞可出现暂时升高,持续时间约20~30分钟。主要是从边缘库动员到循环库的简单再分配,似乎与骨髓输出和进入组织无关。细胞的这种再分配常见于剧烈运动、使用肾上腺素、麻醉、抽搐和焦虑。急性中性粒细胞增多发生于病理刺激后4~5小时(如细菌感染、毒素)。这种类型的中性粒细胞增多涉及骨髓贮存库释放增加,增加的数量更加明显,不成熟中性粒细胞比例也可以增加。大量需求可能导致晚幼和中幼粒细胞加快生成和释放,严重时供不应求,中性粒细胞数量可以不增多。如果刺激持续多天,贮存库耗尽,有丝分裂库将增加生成,以满足对中性粒细胞的需求。在这种状态下,骨髓中的幼稚中性粒细胞可以出现在外周血中。血液中杆状核中性粒细胞数量增加,甚至出现幼粒细胞(左移)。感染时中性粒细胞生成增多主要通过G-CSF增多来实现,受组织中性粒细胞凋亡的速率来调节。当巨噬细胞和树突细胞吞噬组织凋亡中性粒细胞增多时,产生更多白介素-23。后者可以刺激称为中性粒细胞调节T细胞的专门T细胞生成白介素-17A。白介素-17A是一种强大的前炎症细胞因子,是G-CSF生成重要的刺激物,还具有强大的中性粒细胞募集作用。感染是最常见引起中性粒细胞反应性增多的原因。

一、中性粒细胞增多症

(一)外周血:中性粒细胞增高,绝对值>7.5×109/L。

(二)中性粒细胞碱性磷酸酶:感染时明显升高,慢性不升高。

(三)骨髓象:晚幼粒、杆状核增多。可见中毒颗粒,Dōhle小体,胞质空泡。

二、嗜酸性粒细胞增多综合征

(一)血象:外周血嗜酸性粒细胞增高,嗜酸性粒细胞的形态异常,白细胞分类中嗜酸性粒细胞>8%,嗜酸性粒细胞绝对值>0.4×109/L。外周血涂片中可见到不成熟的髓系细胞。可有轻度贫血、血小板数目异常。

(二)骨髓象:骨髓增生活跃,粒系增生活跃,粒系早幼粒、中幼粒、晚幼粒、杆状核、分叶核阶段均可发现嗜酸性粒细胞。

(三)寄生虫病:粪便虫卵检查及寄生虫皮肤过敏试验阳性。

(四)痰液检查:肺部表现为主者,可做痰检嗜酸性粒细胞检查。

(五)尿检:肾受损者可出现肾病综合征表现,尿检可见蛋白尿和血。

三、嗜碱性粒细胞增多症

外周血细胞可正常或增高,嗜碱细胞增高分类计数>2%,绝对值>0.15×109/L。血红蛋白、红细胞、血小板依不同的原发病会有不同程度的增高。

四、传染性单核细胞增多症

(一)血象

病初起时白细胞计数可以正常。发病后10~12天白细胞总数常有升高,高者可达(30~60)×109/L,第3周恢复正常。在发病的第1~21天可出现异常淋巴细胞(10%~20%或更多),依其细胞形态可分为泡沫型、不规则型、幼稚型三型。这种异常细胞可能起源于T细胞,亦可见于其他病毒性疾病,如病毒性肝炎、流行性出血热、水痘、腮腺炎等,但其百分比一般低于10%。血小板计数可减少,极个别患者有粒细胞缺乏或淋巴细胞减少,可能与人体异常免疫反应有关。

(二)骨髓象

缺乏诊断意义,但可除外其他疾病如血液病等。可有异常淋巴细胞出现(有学者认为可能为周围血液稀释所致)。中性粒细胞核左移,网状细胞可能增生。

(三)嗜异性凝集试验

嗜异性凝集试验的阳性率达80%~90%。抗体在体内持续的时间平均为2~5个月。较晚出现啫异性抗体者常常恢复较慢。少数病例(约10%)的嗜异性凝集试验始终阴性,大多属轻型,尤以儿童患者为多。正常人、血清病患者以及少数患淋巴网状细胞瘤、单核细胞白血病、结核病等患者,其嗜异性凝集试验也可呈阳性结果,但可用豚鼠肾和牛红细胞吸收试验加以鉴别。嗜异性凝集素效价从1∶50~1∶224均具有临床价值,一般认为其效价在1∶80以上具诊断价值。若逐周测定效价上升4倍以上,则意义更大。

(四)EB病毒抗体测定

人体受EB病毒感染后,可以产生各种抗体。

五、传染性淋巴细胞增多症

(一)外周血

血红蛋白及红细胞计数在正常范围,外周血的最大特点为白细胞总数及淋巴细胞增高。白细胞计数均值在(20~30)×109/L,最高达178×109/L,白细胞于第1周最高,持续增高3~5周。淋巴细胞占60%~97%,绝对值约(8~10)×109/L,可持续增高3个月,淋巴细胞百分率在高峰时嗜酸性粒细胞降低,淋巴细胞下降后,嗜酸性粒细胞可增高,平均约2.3×109/L,于4~6周内恢复正常,血象的改变与症状并不平行。

增多的淋巴细胞大多为成熟的小淋巴细胞,大小不一,核染色质排列紧密胞质甚少,瑞特染色呈嗜碱性;也可见少数大型成熟淋巴细胞或比正常小淋巴细胞更小,染色更深的过度成熟的小淋巴细胞。

(二)骨髓象

骨髓细胞数增加,粒系及红系正常,成熟小淋巴细胞增多。

(三)血清学检查

嗜异凝集反应阴性,即使滴度轻度增加者,亦低于传染性单核细胞增多症的诊断要求。

一、中性粒细胞增多症

主要是对引起中性粒细胞增多症的原发性疾病的治疗。

二、嗜酸性粒细胞增多综合征

1.寻找病因进行治疗。

2.可选用泼尼松,试用3个月。如2~3周内无效,可考虑予以羟基脲0.5g,2次/日,使白细胞维持在5×109/L,逐步过渡到羟基脲0.5g,每周3~4次,最后减至0.5g,每周2次。如对上述两药无效时可考虑试用干扰素α300万U,每天或隔天1次,皮下注射。

三、嗜碱性粒细胞增多症

1.高肝素血症可用硫酸鱼精蛋白(鱼精蛋白)拮抗。

2.高组胺血症通过H1受体引起的腹泻潮红、荨麻疹和支气管痉挛,可用H1受体拮抗药如赛庚啶。

3.通过H2受体引起的胃酸分泌过多、溃疡病及出血和心动过速,则可用H2受体拮抗药如西咪替丁、雷尼替丁等治疗,疗效显著。

四、传染性单核细胞增多症

本病多呈自限性,预后良好,一般不需特殊治疗,主要对症治疗。

1.急性期特别是出现肝炎症状者应卧床休息,并按病毒性肝炎对症治疗。有明显脾大者应严禁参加运动,以防脾破裂。

2.抗菌药物对EBV无效,仅用于咽或扁桃体继发链球菌感染时。忌用氨苄西林或阿莫西林,以免引起皮疹,加重病情。于疾病早期,口服阿昔洛韦(acyclovir,无环鸟苷)800mg/d连用5天,有一定疗效。

3.重型患者发生咽喉严重病变或水肿者,有神经系统并发症及心肌炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜等并发症时,应用短疗程糖皮质激素可明显减轻症状。发生脾破裂时,应立即输血,并手术治疗。

五、传染性淋巴细胞增多症

一般无需治疗。散居儿童无需隔离,幼托机构如发生本病,宜进行呼吸道及消化道隔离以免发生流行。