临床实验证明,存在危险因素者易形成血栓;无危险因素者也可形成血栓。因此,存在危险因素者不等于必定出现血栓性疾病。但血栓性疾病者多有危险因素的存在。血栓形成常由遗传因素和环境因素共同构成。

1.代谢因素

①高血脂:脂质代谢障碍会引起高脂血症。高血脂可损伤血管壁、促进血小板活化、干扰凝血-抗凝血的生理平衡。血浆总胆固醇(totalcholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、脂蛋白a(lipoproteina,LPa)和脂质过氧化物(lipoperoxide,LPO)增高是造成动脉粥样硬化和血栓形成的重要因素之一。②高血糖:高血糖引起糖尿病。糖尿病引起血小板功能亢进,血管病损伤、凝血因子增高、凝血和纤溶功能减低、血流变异常,导致血栓形成。此外,高血糖引起血红蛋白A产生大量糖基化血红蛋白,后者促使组织缺氧和血栓形成。

2.血流动力学因素

①高血压:高血压导致血管硬化、内皮细胞损伤、血管痉挛、通透性升高,凝血和抗凝血平衡失调,血小板功能亢进,产生血流动力学异常。血流动力学异常可导致血管破裂出血,也可导致血栓形成,引起心、脑血管和微血管血栓性疾病。②高黏度:指血液黏度升高,血液流动减慢,黏度越高,流动性越慢,越易形成血栓,阻塞血管。临床实践证实,许多血栓性疾病的血液流变学异常;全血黏度、血浆黏度、血细胞比容和纤维蛋白原等指标升高,血液流动减慢或淤滞,易发生血栓形成。

3.恶性肿瘤

恶性肿瘤是引起血栓形成的重要危险因素,尤其是腺体器官的恶性肿瘤更易诱发血栓形成,例如甲状腺、乳腺、胃肠道、胰腺、前列腺、卵巢等的恶性肿瘤诱发血栓形成较非癌症诱发血栓形成,其可能性增加6倍。若肿瘤伴手术、激素、化疗、放疗、感染、制动等因素易促成血栓形成。

4.免疫因素

机体的免疫系统与凝血系统的关系非常密切。多种免疫,如感染免疫、自身免疫、肿瘤免疫、移植免疫等产生抗原-抗体复合物(Ag-Ab)。这些复合物沉积于血管壁,损伤血管内皮细胞,激活血小板和凝血系统,激活炎症因子,导致血栓形成。

5.遗传因素

遗传因素对抗凝、纤溶系统影响较大。抗凝因子(抗凝血酶、蛋白C、蛋白S)和纤溶因子(纤溶酶原激活剂抑制剂、纤溶酶原、α2-抗纤溶酶)的基因缺陷(突变、缺失、插入)可导致遗传性易栓症(thrombophilia)。然而,高血脂、高血糖、高血压等的发病也有遗传因素的参与,常是遗传因素与环境因素共同作用导致血栓形成。

6.其他因素

①吸烟:几乎所有的研究均指出,吸烟与血栓形成关系密切,是血栓形成独立的危险因子。吸烟可致慢性缺氧、促红细胞生成、激活血小板、损伤内皮细胞、促使血管收缩;吸烟可促使纤维蛋白原与凝血因子水平升高、促使血脂升高。②饮食:在漫长的生命过程中,应防止高胆固醇、高脂肪、高糖和高盐饮食,但是上述物质乃是机体所必需。因此对上述物质,不是严格禁止,而是适当限制,按这一原则养成的习惯无疑是正确的。③肥胖:超过标准体重的20%定义为肥胖。除遗传易感外,肥胖多与“多食少动”有关。肥胖者常伴有高脂血症、高血压、高血糖、高黏度,往往还有凝血活性增加、血小板活化、纤溶活性减低、血液淤滞等,导致血栓危险度增加。④制动:指减少活动。例如经济舱综合征,外科手术,尤其是骨科手术后患者,围生期妇女,截瘫等患者的活动明显减少,可致使糖代谢、脂肪代谢、血流速度减慢以及凝血功能增加、纤溶功能减低,构成血栓形成的危险因素。⑤医源性因素:许多治疗药物,如口服避孕药、雌激素治疗、凝血因子制品(凝血酶原复合物)、抗纤溶药物(氨甲环酸)和大量输血等;许多诊治措施,如体外循环、血液透析、介入治疗、器械检查等,可导致凝血因子血浆水平升高,损伤血管内皮,激活血小板等,易发血栓形成。

血液成分在心脏和/或血管腔内形成的血凝块,称为血栓形成。血栓形成导致临床上的病理症状,称为血栓性疾病。根据血栓形成的部位,可分为动脉血栓性疾病与静脉血栓性疾病两类。血管内皮损伤(机械、感染、缺氧、免疫及代谢等)、血液凝固性增高(血小板功能亢进、凝血因子升高、抗凝功能减弱及纤溶活性降低)及血流异常(血流缓慢、瘀滞及旋涡)是血栓形成的三大要素。不同血栓形成的部位其机制也有所侧重。血管内皮损伤和血小板功能亢进在动脉血栓形成中起主要作用;而血流缓慢和血液凝固性增高是静脉血栓形成的必要条件。老年患者术后出现的血栓性疾病主要是静脉性血栓所致,但也可以在原发心血管疾病的基础上加重致病。术后由于卧床,减少运动,疼痛明显减少患者的行动意愿,各种引流管的留置和输液过程导致进一步被动制动,因此术后的活动量明显减少。因此,老年患者是血栓性疾病的高危人群,术后发病率更高。

1.血管多普勒超声检查

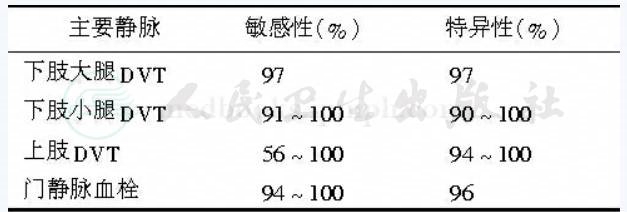

利用超声技术可施行心动图、肢体动/静脉、颈部动/静脉、腹腔动/静脉、肾动/静脉、肝动/静脉等血栓检查,见表1。

表1 超声检查主要静脉血栓的敏感性和特异性

2.CT/MR血管成像检查

应用该技术检查颈动脉、肺动脉、胸主/腹主动脉、肾动脉、周围动脉以及门静脉、下腔静脉、髂静脉血栓和下肢DVT等。CT/MR的敏感性和特异性均较高。例如对肺动脉栓塞CT的敏感性和特异性分别为90%~97%和90%~98%。

3.放射性核素静脉造影检查

例如应用该技术检查肺动脉栓塞,肺通气/灌注扫描(V/Q)的敏感性为75%~97%,特异性为90%~95%,阴性预测值为91%,阳性预测值为88%。

4.血管造影检查

是诊断血栓性疾病的“金标准”,但有创伤性损害的缺点和一定的危险性。一般在其他检查不能确诊的情况下,采用血管造影术对心脏血管、脑血管、肺血管、肢体血管、腹腔/盆腔血管等进行造影检查。

5.实验室检查

下列检查对某些血栓性疾病具有确诊意义:

(1)遗传性易栓症

对常见的抗凝血酶(AT)缺陷症、蛋白C(PC)缺陷症、蛋白S(PS)缺陷症等遗传性易栓症,分别检查它们的抗凝活性减低和抗凝含量减低/正常,结合它们的基因分析,对诊断和确诊有重要价值。

(2)急性心肌梗死(AMI)

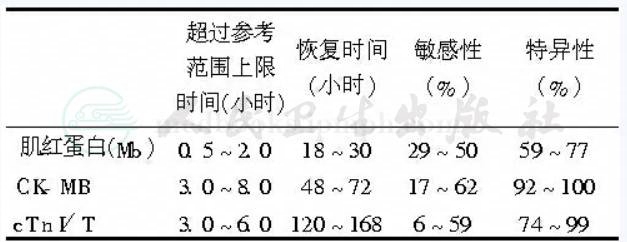

除临床症状和心电图检查外,可辅以肌红蛋白(Mb)、CK-MB等检查,实验室检测有重要意义,见表2。

表2 急性心肌梗死常用诊断标志物

(3)弥散性血管内凝血(DIC)

除存在DIC的病因和症状外,实验室检测有重要的诊断价值:①血小板计数(BPC)减低/进行性减低;②纤维蛋白原(Fg)含量减低/进行性减低;③PT/APTT延长/进行性延长;④FDPs/D-D增高/进行性增高等。

鉴于上述各种因素,对高危患者需要在多个环节给予干预处理。

1.在手术前要和患者及家属宣教说明术后有可能发生血栓性疾病以及其他严重并发症和后果。鼓励患者学习术后护理的相关内容,主动模拟训练。消除依赖心理是最重要的。

2.术前穿医用弹力袜医用弹力袜产生渐进式压力,由脚踝处渐次向上递减,收缩小腿肌肉,有效的缓解或改善下肢静脉和静脉瓣膜所承受压力,使血液回流心脏。建议选择从脚底到大腿的长筒型弹力袜,购买时需要注意尺寸,太松不会起到弹力袜的作用,血液仍然处于瘀滞状态;太紧则穿着困难。

3.手术中要注意体位的摆放由于妇科手术经常采用膀胱截石位,在腘关节和髋关节部位产生格外的压力,长时间的保持屈膝体位会影响血液回流。建议在上述位置给予软垫保护或悬空处理。

4.术中出血点需要及时止血不能依赖术后使用止血药物。止血药物会增加手术后血栓的发生率。腹腔镜手术结束前需要降低腹腔内压力,观察在低压情况是否有创面渗血的情况,尽早止血。

5.术后及早监测血液流变学和凝血功能变化对有高危因素患者可以使用低分子肝素钙,预防静脉血栓栓塞性疾病,同时监测血凝指标。

6.解除依赖心理,及早术后活动手术以后,患者被动依赖心理趋于合理化,完全依赖医护人员和家属照顾。因此,医护人员应耐心督促患者做力所能及的活动。

7.血栓积极处理 一旦出现症状,可将患肢抬高于心脏水平20~30cm,膝关节微屈15°,腘窝处避免受压,活动踝关节,指导进行踝泵锻炼,严禁按摩及热敷,防止栓子脱落,避免下肢静脉穿刺,观察外周循环的情况。同时,使用肝素类药物进行溶栓处理,必要时需要请血管外科医师手术取栓。