中文别名 :纤维蛋白溶解亢进;纤维蛋白溶解出血综合征;纤溶亢进

纤溶系统主要由纤溶酶原和纤溶酶、纤溶酶原激活剂、纤溶抑制物组成;机体对纤维蛋白的清除主要依靠纤溶酶对纤维蛋白的降解。纤溶系统的激活主要包括:①内激活途径,凝血接触激活中产生FⅫa及FⅫa碎片(Ⅻf)激活PK形成KK,KK激活纤溶酶原成纤溶酶;②外激活途径,血管内皮细胞在各种病理因素作用下释放t-PA从而激活纤溶酶原,此过程受到纤溶酶原活化剂抑制物(PAI-1)调节;③外源性激活途径,将体外的激活纤溶系统的制剂链激酶(SK)、尿激酶(UK)、重组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)注入体内激活纤溶系统达到溶栓目的。原发性纤溶亢进主要由外激活途径完成,而继发性纤溶亢进由内、外两条激活途径实现。

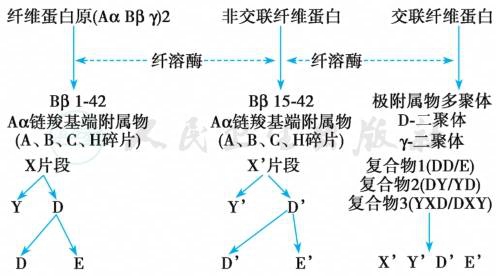

纤维蛋白(原)降解产物(FDP)见图1。

图1 纤维蛋白(原)降解产物FDP

引自:实用内科学.第16版.ISBN:978-7-117-32482-3

出血性疾病分遗传性和获得性两大类,以病理环节为基础分成以下类型。

(一)血管壁异常

因血管壁结构及其周围支撑组织功能异常或受损所致。遗传性包括遗传性毛细血管扩张症、巨大海绵状血管瘤、马方综合征等。获得性包括免疫性(过敏性)、感染性、化学性、代谢性及机械性紫癜。

(二)血小板异常

1.血小板数量减少

①生成减少,如再生障碍性贫血、免疫性血小板减少性紫癜(ITP)、急性白血病、肿瘤骨髓浸润等;②消耗过多,如弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)、溶血尿毒综合征(HUS)等;③破坏过多,如ITP、脾功能亢进等。

2.血小板增多症

反应性血小板增多症及骨髓增殖性疾病。

3.血小板功能缺陷

①先天性:A.黏附异常(巨血小板综合征、血管性血友病等);B.分泌异常(灰色血小板综合征、贮存池病等);C.活化异常(环氧化酶缺乏症、TXA2合成酶缺乏症等);D.聚集异常(血小板无力症等);E.促凝功能缺陷(PF3缺乏症)。②获得性:药物、尿毒症、免疫性疾病、肝病、白血病、骨髓增生异常综合征、骨髓增殖性肿瘤、异常蛋白血症及抗血小板抗体等。

(三)凝血因子异常

临床上以获得性因素为多见,主要包括:①重症肝病:缺乏纤维蛋白原,凝血酶原,因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ等;②维生素K依赖性因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏,见于胆道疾病、广谱抗生素长期应用,口服抗凝剂等。

遗传性因素最多见的是血友病A(因子Ⅷ缺乏);其次是血友病B(因子Ⅸ缺乏),遗传性凝血因子Ⅺ缺乏症,纤维蛋白原和凝血酶原疾病,包括活性下降和抗原性异常,因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅻ、ⅩⅢ,激肽释放酶原及高分子量激肽原缺乏症,家族性复合性凝血因子缺乏症等。

(四)纤维蛋白(原)溶解亢进

获得性包括原发性和继发性两种。所谓原发性者指组织型纤溶酶原激活物(t-PA)或尿激酶型纤溶酶原激活物(u-PA)释放入血(前列腺、甲状腺、胰腺手术过度挤压)或抗纤溶酶活性降低(肝病、肿瘤)所致纤溶亢进;继发性指凝血反应启动后,因子Ⅻa激活激肽释放酶原生成激肽释放酶,后者激活纤溶系统,同时纤维蛋白沉积于血管内皮细胞表面导致t-PA的释放,见于DIC及各种血栓性疾病。

先天性少见,包括α2-纤溶酶抑制物(α2-PI)缺乏症、纤溶酶原活化物抑制物(PAI)缺乏症等。

(五)病理性抗凝物质过多

因子Ⅷ抑制物;获得性因子Ⅸ、Ⅺ、Ⅴ、ⅩⅢ抑制物;狼疮样抗凝物质;组织因子抑制物;高肝素血症等。

(六)复合因素引起的出血性疾病

临床上较常见的为各种致病因素导致的DIC和重症肝病引起的出血。

(一)毛细血管-血小板型止血缺陷

局部治疗包括压迫冷敷、凝血酶及吸收性明胶海绵应用;降低血管壁脆性和通透性的药物主要有:芦丁(rutoside),属黄酮类,可增强毛细血管壁抗力;卡巴克络(carbazochrome),可增强毛细血管及周围组织中的酸性黏多糖,降低血管壁通透性;酚磺乙胺(dicynone),增强血小板黏附、降低血管壁通透性;维生素C,作为羟化酶辅酶参与胶原组织中脯氨酸和赖氨酸羟化;肾上腺皮质激素可降低血管壁脆性和通透性。另外可选用血管收缩药如垂体后叶素等。

促进血小板生成药物,如:血小板生成素(thrombopoietin,TPO)或TPO受体激动剂可刺激巨核细胞生成血小板;白细胞介素11(IL-11)可促进巨核细胞成熟,增加外周血小板的数量;酚磺乙胺尚有促进血小板由骨髓释放作用。

增强血小板功能药包括:巴曲酶(血凝酶、batroxobin、reptilase)为血液凝固酶,促进血小板活化,诱导血小板聚集。

肾上腺皮质激素、免疫抑制剂、大剂量免疫球蛋白、脾切除治疗免疫性血小板减少症有效见本篇第七章第五节“原发免疫性血小板减少症”。

血小板输注,适应证为严重血小板减少症(≤20×109/L)和/或血小板功能缺陷。

(二)凝血障碍-抗凝物质型止血缺陷

维生素K参与因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成。血浆及凝血因子制品主要有:新鲜冷冻血浆,指新鲜全血去红细胞于6小时内冷冻至-18℃,富含因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ;冷沉淀物,新鲜冷冻血浆于4℃融化时产生,富含因子Ⅰ、Ⅷ、Ⅻ、vWF、Fn;纤维蛋白原制剂;因子Ⅷ浓缩物;vWF浓缩物;因子Ⅸ浓缩物;凝血酶原复合物浓缩物(PCC)富含因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ;其适应证包括严重肝病、血友病、维生素K 缺乏、DIC,首次剂量一般为40U/(kg•d),维持量为15~20U/(kg•d)。

针对病理性循环抗凝物质的治疗包括硫酸鱼精蛋白,适用于肝素过量、重症肝病;肾上腺皮质激素和免疫抑制剂的应用;补充大剂量凝血因子以中和抗体;血浆置换。

(三)纤维蛋白溶解活性增强

氨基己酸(EACA),竞争性抑制纤溶酶原与纤维蛋白的结合,使纤溶酶原不被其活化剂激活,用于全身纤溶亢进(高纤溶酶血症、肝病、肿瘤、手术),局部纤溶亢进(节育环月经过多、蛛网膜下腔出血、前列腺术后);同类药物有氨甲苯酸(PAMBA)和氨甲环酸(AMCA)。

其他具有综合作用的止血药物如1-去氨基-8-D-精氨酸加压素(DDAVP)、红细胞生成素等见相关章节。