英文名称 :heparin-induced thrombocytopenia

肝素相关的血小板减少性紫癜(heparin-induced thrombocytopenia,HIT)是由肝素诱发的、抗体介导的一种促凝状态和综合征,常伴血栓形成,亦称肝素相关性血小板减少血栓形成综合征(HIT with thrombosis,HITT)。发生率为0.5%~5%,有血栓形成10%~20%,病死率约30%。发生频率为牛型肝素制剂>猪型肝素制剂>低分子量肝素,外科患者>内科患者>产科患者。各种肝素制剂均可导致血小板减少,如普通肝素、低分子量肝素及类肝素制剂等。

根据发病机制,HIT分为两型:

Ⅰ型:非免疫介导型,是由肝素与循环血小板直接相互作用,引起血小板聚集和活化,造成的一过性轻度血小板减少,患者常无明显的临床症状,且血小板下降时间较短,无须停用肝素即可恢复,不增加使用者的血栓栓塞危险。

Ⅱ型:免疫介导型,较为常见,使用肝素后,体内血小板被激活,释放出血小板因子4(PF4),PF4与肝素结合后构象发生改变,暴露出新的抗原决定簇,成为免疫原,产生抗肝素-PF4抗体,也称为HIT抗体。IgG型的HIT抗体通过和血小板上FcγⅡa受体结合激活血小板,释放出具有促凝作用的微颗粒。HIT抗体也可与单核细胞相互作用,使单核细胞释放组织因子。微颗粒和组织因子的释放引发过多凝血酶的生成,引起血栓形成,并消耗血小板,致血小板计数减少。

(一)功能检测

包括肝素诱导的血小板聚集试验(heparin-induced platelet aggregation,HIPA)和血小板血清素释放试验(serotonin release assay,sRA)。HIPA操作简单,sRA试验的敏感度和特异度较高,均>90%,被认为是诊断HIT抗体的金标准,但技术要求高,具有放射性,仅能在少数实验室完成,因此难以在临床上推广使用。

(二)免疫学检测

检测循环中PF4-肝素抗体,常用的有酶联免疫吸附测定(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)。ELISA法检测过程相对简单,结果灵敏度高,有较好的阴性排除诊断价值,是诊断HIT的首选实验室检查项目。但是ELISA法检测结果为阳性并不能肯定患者即存在HIT,因为肝素类药物的广泛应用,导致很多患者体内都存在非致病性的PF4-肝素抗体。

(一)治疗原则

4Ts评分提示为HIT低度可能时,可以一边继续使用肝素,一边排查其他导致血小板减少的原因。当4Ts评分提示为HIT中度和高度可能时,无论是否伴有血栓栓塞,都应立即停用任何形式的肝素,换用维生素K拮抗药(如华法林)以外的其他抗凝血药行替代治疗,待血小板正常或接近正常时,再过渡到口服抗凝血药。

根据美国胸科医师协会推荐的HIT诊疗国际指南,在采用肝素进行抗凝治疗过程中,应在治疗前测定血小板的基础值,并常规(每2~3天)监测血小板计数变化,一旦发现血小板计数下降达50%以上或呈进行性下降趋势,无论是否伴有血栓形成,都应立即停用肝素,包括普通肝素、低分子量肝素,并拔除使用肝素冲洗的血管内留置导管,以免出现更严重的血栓并发症。推荐使用的替代抗凝血药有:来匹芦定(lepirudin)、阿加曲班(argatroban)、比伐芦定(bivalirudin)、磺达肝癸钠(fondaparinux sodium)和达那肝素(danaparoid)。

在HIT急性期不得使用香豆素类抗凝血药(华法林等),因为此时使用可因获得性蛋白C和蛋白S缺乏,加重血栓栓塞,诱发静脉性肢体坏疽、香豆素性皮肤坏死等严重并发症。应当使用阿加曲班等直接凝血酶抑制药抗凝,至血小板计数完全恢复正常并稳定后再过渡到香豆素类抗凝血药。华法林应从低剂量开始口服给药,并与直接凝血酶抑制药重叠使用至少5天,至国际标准化比值(INR)达预期值(一般为2.0~3.0),血小板计数和INR稳定后再停用直接凝血酶抑制药。另外,由于输注血小板可促进血栓素释放及血栓形成,故无特殊出血者不主张输注血小板制品。

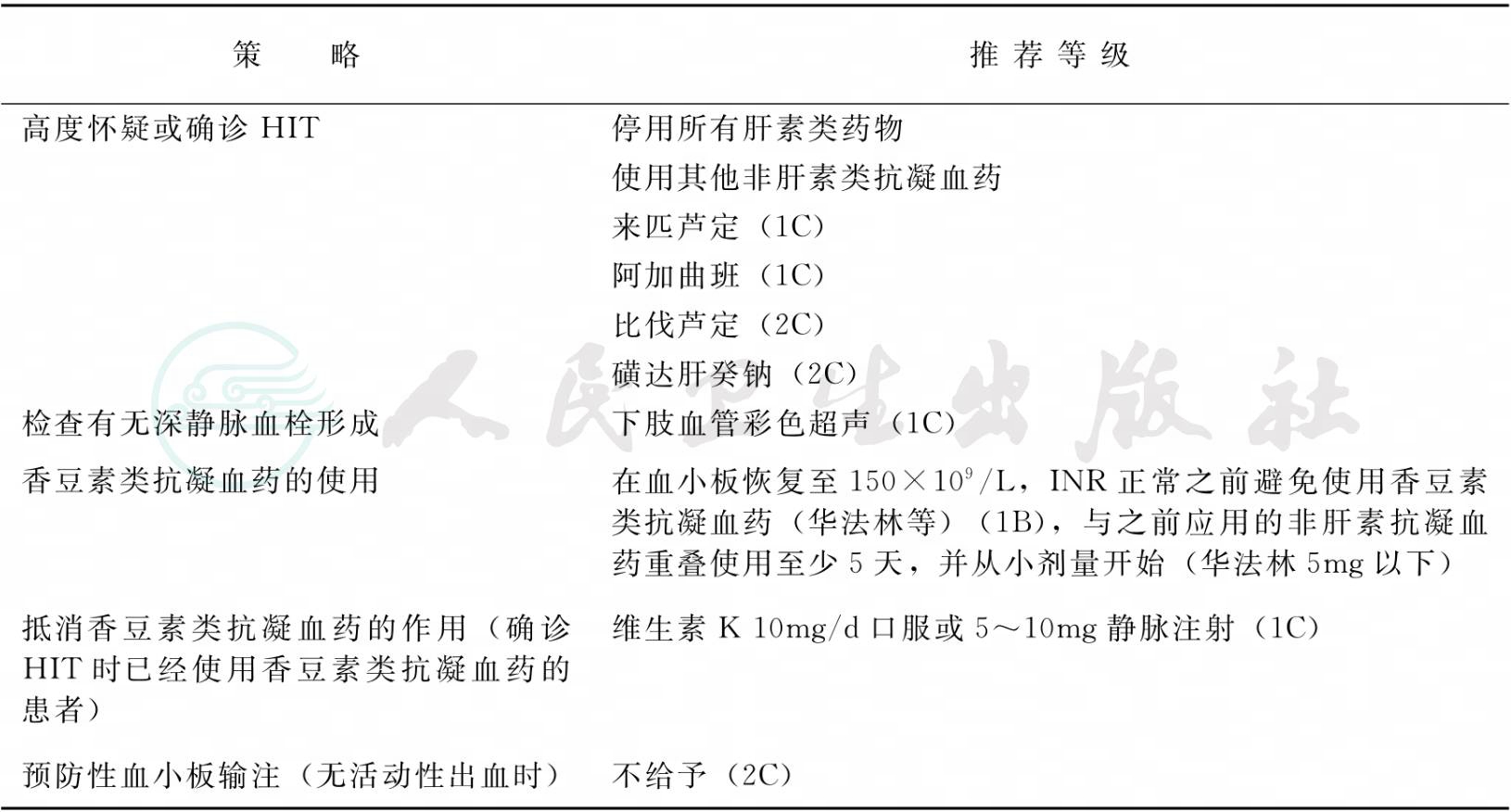

表1概括了美国胸科医师协会推荐的HIT诊疗指南。

表1 美国胸科医师协会HIT诊疗国际指南(2008)

(二)治疗策略

1.预防

避免滥用肝素,避免使用牛源性普通肝素。接受普通肝素、低分子量肝素及其他肝素类制剂,或使用普通肝素冲洗血管内留置导管的患者,应常规进行血小板监测。长期抗凝的患者应尽早过渡到华法林,减少肝素累计用量。尽量在抗凝之初就使用低分子量肝素,或非肝素类抗凝血药,如阿加曲班及磺达肝癸钠。

2.预后

预后大多良好,停用肝素2~3天内,血小板计数开始回升,通常在4~10天恢复正常,HIT抗体多在2~3个月后消失。既往有HIT病史的患者,在数月或数年后可以再次接受肝素治疗,不会很快再次产生HIT抗体。