英文名称 :diffuse large B-cell lymphoma

弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)是成人最常见的淋巴系统肿瘤,是指由细胞核大于或等于巨噬细胞,或大于2个正常淋巴细胞的大B淋巴细胞构成的、伴弥漫生长的肿瘤。DLBCL是一组异质性疾病,根据形态学、生物学行为及临床表现2016年WHO将DLBCL分为三大类:非特指型(NOS)、亚型和其他独立型,并且提到两种高级别B细胞淋巴瘤,其中以弥漫大B细胞淋巴瘤,非特指型(diffuse large B-cell lymphoma,not otherwise specified,DLBCL,NOS)最为常见。本文主要介绍弥漫大B细胞淋巴瘤,非特指型。

近年来研究发现,细胞起源(COO)分类对该肿瘤的预后及治疗指导至关重要,因此2016版WHO分类中要求对DLBCL细胞起源进行分类。由于基因表达谱(GEP)仍不能在临床常规开展,在日常工作中可通过免疫组化法检测CD10、Bcl-6和IRF4/MUM1,通过Hans分法进行分类。

DLBCL发病率占所有非霍奇金淋巴瘤的30%~40%,多见于60岁以上的老年人,也可见于儿童;男性比女性稍多,患者通常对化疗反应好,与利妥昔单抗联用完全缓解率可达75%~80%,5年生存率约50%。

1.DLBCL病因不清

大多数为原发性,部分是由慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)、滤泡淋巴瘤(FL)、边缘区B细胞淋巴瘤(MZL)等发展和转化而来。

2.与感染相关

如EB病毒(EBV)+DLBCL和EBV+黏膜与皮肤溃疡、伴慢性炎症的DLBCL、淋巴瘤样肉芽肿病(LYG)、浆母细胞性淋巴瘤(PBL)和原发性渗出性淋巴瘤(PEL)等均与EBV感染相关;PBL和PEL均常见于人类免疫缺陷病毒(HIV)感染的免疫缺陷患者,PEL和人类疱疹病毒8型(HHV-8)感染密切相关。发生在免疫缺陷患者的DLBCL,其EBV阳性率远远比散发的DLBCL患者高。在没有严重免疫缺陷的DLBCL中,EBV感染率约为10%。

3.表观遗传学异常

近年来,表观遗传学改变在淋巴瘤疾病进程中的作用越来越受到重视。DNA甲基化、组蛋白乙酰化和甲基化修饰发生于多种恶性淋巴瘤中。相关研究表明,Polycomb group(PeG)表达的下调与淋巴瘤的形成密切相关。组蛋白赖氨酸甲基转移酶(EZH2)是PcG蛋白的催化活性部分,通过使H3K27甲基化而抑制基因转录,使靶基因沉默,最终导致肿瘤形成。在生发中心来源的B细胞淋巴瘤中,EZH2表达的上调和PeG表达的下调均与淋巴瘤的形成有关,MYC的高表达可促进EZH2的表达。

1.组织学

DLBCL可发生于淋巴结或结外组织。发生于淋巴结时,淋巴结全部或部分结构被弥漫增生的瘤细胞所取代。 淋巴结部分受累可以是滤泡内和/或更为少见的窦内的病变。淋巴结周围组织内常可见到浸润,并可见到广泛或细小的条带状硬化。肿瘤细胞为大的转化淋巴样细胞,体积在不同的病例或同一病例中可有很大差异,但核都较大,一般大于或等于反应性组织细胞的核,瘤细胞呈弥漫性生长。部分病例中,核中等大小,圆形或不规则,染色质空泡状或粗颗粒状,常有核仁,大小、数量不等。从细胞形态上,DLBCL-NOS可以分为四种类型。

(1)中心母细胞变异型:最常见。细胞椭圆形或圆形,空泡状核,染色质疏松,2~4个核膜下核仁。胞质少。少数病例主要由生发中心母细胞构成(>90%)。大多数情况下,肿瘤形态学多样,由生发中心母细胞(<90%)和免疫母细胞混合组成。

(2)免疫母细胞型:90%以上为具有单个中位核仁且富含大量嗜碱性胞质的免疫母细胞。瘤细胞可以出现浆细胞样分化。必须进行临床检查和/或免疫组化,以鉴别浆母细胞性淋巴瘤及成熟浆细胞淋巴瘤的髓外浸润。

(3)间变性变异型:特点是多形性、奇异形的核,常有多个核及丰富的细胞质,与RS细胞、间变性大细胞淋巴瘤细胞和转移癌相似。常呈窦性和/或黏附性生长方式生长。可表达CD30。这种变异型无论在临床方面还是生物学方面都和T细胞来源的间变性大细胞淋巴瘤无关,和ALK阳性的大B细胞淋巴瘤也无关。

(4)少见的形态学变异型:少数情况下,DLBCL-NOS可以出现肉瘤样、神经内分泌细胞癌样结构和分叶状核分化。所有变异型都可能混杂有较多数量的T细胞和(或)组织细胞。这种情况下只要不符合诊断为富于T细胞/组织细胞的弥漫大B细胞淋巴瘤的条件,就不能诊断为其亚型。

2.免疫组化表型

瘤细胞表达全B细胞标记如CD20、CD22、CD79a和PAX5,但可能缺失其中的一种或多种。在利妥昔单抗治疗后复发的患者中,约60%不表达CD20。部分病例表达细胞表面或胞质中免疫球蛋白(IgM>IgG>IgA),且和浆细胞表达无关。少量DLBCL可表达CD30。T细胞标志物通常是阴性的,但CD3偶尔可异常表达。CD5在10%左右的DLBCL有表达,该部分患者常有骨髓及外周血累及,预后较差。CD10、Bcl-6、IRF4/MUM1表达率变化不一。p53可以在20%~60%的病例中表达。代表细胞增殖活性的Ki-67在绝大多数病例中有较高表达率(>20%,通常<80%),部分病例甚至可接近100%。因此DLBCL患者的免疫组化检测至少要包括 CD20、Bcl-2、MYC、CD5、CD10、Bcl-6、MUMl和CD30。

根据免疫组化表型DLBCL-NOS又分为以下两种亚型:生发中心来源亚型(GCB)和非生发中心来源亚型(Non-GCB)。

(1)Hans模型:联合使用 C D10,Bcl-6,MUM1 抗体将DLBCL-NOS进行区分,但其与基因学检测的符合率约为80%。

(2)Choi模型:2009年在 H ans模型基础上增加了GCET1和FOXP1的检测即Choi模型。由于GCB型主要是Bcl-6基因的异常,主要和细胞损伤的修复及细胞周期相关,而 non-GCB型主要是NF-κB通路异常,主要和抗凋亡有关系,该模型使其与基因学符合率提高到94%以上。

3.分子生物学

(1)抗原受体基因:可检测到免疫球蛋白重链和轻链的克隆性重排,免疫球蛋白重链可变区存在体细胞的高频突变。体细胞高频突变导致了多种基因位置异常,包括 PIMI,MYC,RhoH/TTF(ARHH)和 PAX5,这些基因异常在50%的DLBCL患者中可以检测到。这些基因异常可能会促进这一类淋巴瘤的原癌基因激活。

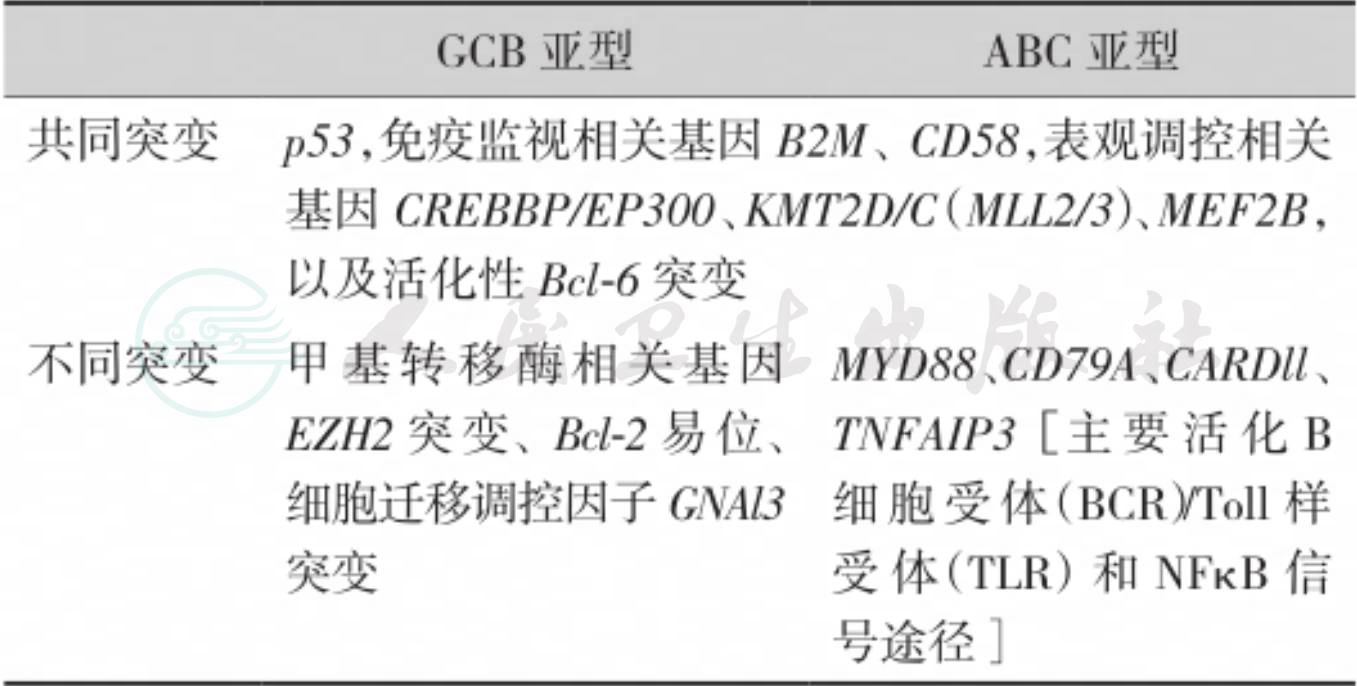

(2)基因表达谱:近年来,基因表达谱研究确定了DLBCL的三个亚型。GCB亚型、ABC(活化B细胞)亚型及第三型(现将ABC亚型与第三亚型统称为Non-GCB亚型)。不同亚群存在不同的基因异常(表1)。

表1 DLBCL的基因学异常

4.细胞遗传学

(1)常见的染色体异常:ABC-DLBCL常有3q+,18q21-q22+和6q21-q22-等染色体异常,而GCB-DLBCL常出现12q12+染色体异常。

(2)“二次打击”与“三次打击”淋巴瘤:3q27区Bcl-6基因异常(占30%)是最常见的基因转位,还可见到Bcl-2基因转位(20%~30%),MYC基因重排(5%~12%)。近年来一个重大的进展即是对伴MYC异常DLBCL的认识,60% MYC重排的伙伴基因为IG基因。如果MYC基因重排和Bcl-2重排和(或)Bcl-6重排之一或两者并存,即 “二次打击(double-hit lymphoma,DHL)”或“三次打击(triple-hit lymphoma,THL)”淋巴瘤,这部分病例在2016版WHO分类中被作为一个独立的分类呈现,即伴MYC和Bcl-2和/或Bcl-6重排的高侵袭性B细胞淋巴瘤(HGBL);而如果没有这些基因重排,但出现“星天”现象,坏死和核分裂,则称为高级别B细胞淋巴瘤,非特指型。

Bcl-6、Bcl-2、MYC这些基因重排可通过FISH分析检测确诊,但近期还有研究显示,部分患者经免疫组化染色提示MYC和Bcl-2蛋白高表达,而FISH分析未出现基因重排,被称为双重表达淋巴瘤(double-protein expression,DPL)。

可分为CD5+ DLBCL、GCB和Non-GCB DLBCL(通过Hans模型和Choi模型)。CD5+ DLBCL占5%~10%,结外器官受累多见,一般状态差,临床多表现为Ⅲ~Ⅳ期(64%),LDH多升高,IPI高(53%)且中枢复发率高,生存率明显低于CD5阴性 DLBCL。CD5的表达亦提示对R-CHOP方案疗效差,但也有文献认为R可以改善CD5+ DLBCL的OS,但对CNS的复发没有预防作用。

1.一般实验室检查

(1)血常规:可有全血细胞减少,单纯贫血时应注意是否合并免疫性溶血性贫血。

(2)红细胞沉降率:红细胞沉降率加快提示病情活动。

(3)血生化检查:β2微球蛋白、血清乳酸脱氢酶(LDH)增加常提示肿瘤负荷量大,应作为首次检查和复查的常规指标;需定期监测肝肾功能变化。

(4)病毒检测

1)乙肝病毒抗原、抗体和DNA:由于该病常规治疗包括化疗和免疫治疗,易造成乙肝病毒复制,故乙肝患者应定期进行病毒抗原、抗体及DNA检测。

2)EBV病毒:特别是对EBV相关DLBCL患者,最常用检测指标为EBER和LMP1,其他的有EBDNA。

3)丙肝病毒。

4)人类疱疹病毒8型(HHV8):最常用检测指标为LANA(ORF73)。

(5)骨髓涂片及活检:包括骨髓细胞形态学、骨髓病理学、骨髓基因分型、染色体和流式细胞学的检查(详见前述病理部分),有利于评估分期、提示预后和发现微小残留病变。

(6)流式细胞术检测患者淋巴结和/或骨髓:在DLBCL的流式细胞检测中,标本可取自切除或穿刺活检的淋巴结以及受累的骨髓。肿瘤细胞通常表达泛B细胞标记CD20bright、FMC7、CD79a和CD22,限制性轻链表达具有由弱至中等的强度,少数病例轻链表达缺失。大约10%的DLBCL表达CD5,其中一部分由CLL/ SLL转变而来(richer transformation),另外为原发的血管内DLBCL。表达CD10的DLBCL通常为GCB亚型,占20%~40%,此时往往需要通过细胞形态学与BL和大细胞的FL进行鉴别。若肿瘤累及骨髓,可根据初发免疫表型特征进行MRD监测从而评估疗效;若外周血中出现淋巴瘤细胞,也可应用多参数流式细胞术进行外周血循环肿瘤细胞的检测。

(7)腰穿及脑脊液检查:以下三种情况应作为常规以除外中枢受累:

1)当初发DLBCL结外累及≥2个。

2)伴下列之一的结外累及:①鼻窦;②睾丸;③硬膜外;④骨髓。

3)病理类型为“二次打击”或“三次打击”淋巴瘤或CD5+ DLBCL。

2.影像学检查

(1)胸正侧位X线片。

(2)胸部、腹部增强CT有利于发现纵隔肿块和肺内病变、腹腔淋巴结或结外病变,以便分期。

(3)PET/CT:可用于淋巴瘤初始临床分期、对化疗反应性的判断及残留病灶检测。

(4)超声检查:对于全身浅表淋巴结的发现有意义,该方法简便、经济,利于定期随访。

DLBCL部分可治愈,临床上只要患者条件允许应尽可能以治愈为目标。目前利妥昔单抗联合CHOP样方案的免疫化疗可使70%~85%的IPI评分低危患者获得长期生存及临床治愈;而对于IPI≥3分或一些特殊类型的高危DLBCL患者,R-CHOP方案治疗后患者的5年总体生存(OS)率远低于50%。因而对于初治的DLBCL患者,应采用预后分层治疗策略。对于年轻的中高危/极高危患者,以及有预后不良基因的患者可给予剂量和(或)密度增强的免疫化疗方案可改善疗效;一线自体造血干细胞移植(ASCT)可能进一步提高高危患者的无病生存率。

1.化疗

(1)初治患者

1)无大肿块(直径<7.5cm的Ⅰ、Ⅱ期患者):2017年NCCN指南建议采用以R-CHOP样方案为基础的化疗加或不加局部放疗,即R-CHOP(3~6个疗程)±局部放疗(30~36Gy)。

2)大肿块(直径≥7.5cm)的Ⅰ、Ⅱ期和Ⅲ、Ⅳ期患者:一线采用6~8个疗程的R-CHOP21(1级推荐)、R-CHOP14(2级推荐)或剂量调整的R-EPOCH(2级推荐)化疗,大肿块患者加做区域放疗(30~40Gy)。当累及睾丸、鼻窦、硬膜外、骨髓时,要考虑预防中枢神经系统受累。

由于蒽环类药物的心脏毒性作用,有心脏病的患者可选用含有脂质体阿霉素的化疗方案(CDOP)或CEPP、GCVP方案。

3)年轻中高危患者:虽然NCCN指南一线推荐为R-CHOP方案,它可以使70%以上预后良好的DLBCL获得治愈,但是真正高危患者的长期生存率低于40%,现在已有多个研究尝试应用剂量和(或)密度增强的免疫化疗,可以明显提高该部分患者的长期生存。Gang等研究显示,RCHOEP14相比RCHOP14方案能显著延长年轻、aaIPI评分>1分DLBCL患者的4年PFS率(70% vs 58%,P=0.020)和 OS率(75% vs 62%,P=0.040)。其他学者的一些Ⅱ期临床试验结果也证实,采用剂量增强的化疗方案如R-DA-EPOCH、R-ACVBP、R-HyperCVAD/MA能够改善年轻、aaIPI评分2~3分患者的预后。因此,欧洲肿瘤内科学会(ESMO)指南中推荐,对于年轻、aaIPI>1分的DLBCL患者,一线治疗应首先选择临床试验,而中国DLBCL诊断治疗指南则推荐采用利妥昔单抗联合强化疗。

4)细胞起源与治疗的选择:在以R-CHOP方案为主的时代,non-GCB亚型较GCB亚型的预后更差,对于非DHL的GCB型DLBCL患者应用R-CHOP化疗效果较好;研究表明non-GCB亚型年轻低危患者加强的ACVBP方案较R-CHOP方案疗效更好,强化治疗方案可使该类型患者受益。

此外,NF-κB 信号通路在non-GCB患者中处于活化状态,已有临床试验证明针对该信号通路的药物如硼替佐米和来那度胺可以改善这部分患者的预后。

(2)特殊类型DHL淋巴瘤、THL淋巴瘤患者的治疗

对于初治DHL淋巴瘤患者来讲,近年来的两项大规模回顾性分析都显示,采用R-DA-EPOCH方案治疗,其PFS要显著长于其他方案。DHL患者有13%会出现中枢侵犯,如果对其进行预防,中枢复发率将从15%降低到3%。对于复发难治患者来讲,化疗方案的选择目前没有定论,但现阶段一批针对Bcl-2抑制剂、MYC抑制剂、PI3激酶抑制剂、Bcl-6抑制剂的靶向药物已经进入临床试验阶段,或许这会是这部分患者的新希望。

(3)难治复发患者的治疗

1)能耐受高剂量化疗的患者:近年来多选择不含蒽环类药物的方案作为常规二线方案,铂类为主的方案最为常用,有效率达30%~70%,但患者长期生存率在10%以下。各种二线方案间生存率无统计学差异。

常见的解救方案有DHAP、ESHAP、ICE、MINE、GDP、GemOx、B-CHOP,BEACOP、DICE,pro-MACE/ MOPP,proMACE/CytaBOM,HD-MTX,mini-BEAM 等。其中R-DHAP和R-ICE两种方案序贯自体移植在MYC重排患者中的疗效最佳。新的靶向药物、表观遗传学药物可能会改善其疗效与预后。

2)不能耐受高剂量化疗的患者:可以选用CEPP、EPOCH方案或来那度胺+利妥昔单抗联合化疗方案、PD-1单抗及放射免疫治疗。

2.大剂量化疗(HDT)和造血干细胞移植(SCT)

由于异基因移植移植相关死亡率高,大部分学者倾向于进行自体干细胞移植(ASCT),但在目前的免疫化疗时代,一线ASCT治疗DLBCL的地位尚存在争议,特别是接受增强的免疫化疗诱导治疗的患者。

基于大量的研究结果,ESMO和NCCN指南中均推荐,一线ASCT可选择性地应用于高危组患者;推荐对于复发难治患者ASCT作为巩固治疗,NCCN指南将其作为2A类(达到部分缓解者)或1类(达到完全缓解者)推荐。而对高危患者进行非清髓异基因移植的效果正在评价中。

3.乙型肝炎病毒携带者接受利妥昔单抗治疗

利妥昔单抗治疗可使乙型肝炎再激活,引起暴发型肝炎,故HBsAg、HbcAb、HbeAg和HBV-DNA阳性患者在使用利妥昔单抗前监测HBV-DNA的水平,当>103时应给予抗病毒药物可终身服用,或全部化疗结束2~3个月后逐渐减量,直至停药。

4.新进展

(1)新药物

1)来那度胺:是一种免疫调节药物,研究认为它可以引起的NK细胞增殖可以明显提高利妥昔单抗的细胞毒效应。早期研究证实单药(25mg d1~21,每28天一周期)治疗DLBCL的有效率为28%,对于non-GCB患者可改善其预后。来那度胺(15mg d1~14)联合R-CHOP方案治疗,使得non-GCB与GCB治疗效果相当。

2)硼替佐米:是一种蛋白酶体抑制剂,作用于NFκB信号通路,而该通路在non-GCB型DLBCL中作用增加。硼替佐米(1.3mg/m2,两次给药)联合R-DA-EPOCH方案治疗复发non-GCB DLBCL的效果优于治疗GCB。硼替佐米(1.3mg/m2,两次给药)联合R-CHOP方案治疗可以改善non-GCB DLBCL预后(ORR88%)。

3)依鲁替尼:为BTK抑制剂,是B细胞受体的类似物。B细胞受体通路在non-GCB中活性增加,而GCB可能也依赖此途径。依鲁替尼单药治疗复发/难治DLBCL表明对于所有non-GCB具有治疗反应;依鲁替尼联合R-CHOP治疗初发non-GCB型DLBCL效果很好。

4)venetoclax(ABT-199):是一种Bcl-2抑制剂,可能能够有效的治疗DHL。

5)Brentuximab vedotin:是一种抗CD30单克隆抗体,治疗DLBCL的反应率为40%,疗效与CD30的表达水平无明显相关性。

6)nivolumab:抗PD-L1药物,研究显示DLBCL中高表达PD-L1,该药物可以作为治疗的选择。

7)靶向表观遗传学药物:研究显示化疗难治的及预后差的non-GCB患者的正常组织中可以出现高度的DNA甲基化,因此,通过研发DNA甲基化转移酶(DNMT)特异性抑制剂来靶向性地一直这个过程可有助于DLBCL的治疗。

一项Ⅰ期研究正在使用序贯应用地西他滨[10mg/(m2·d),d1~5]随后给予伏立诺他(200mg tid,d6~12)对于复发DLBCL是实用可行的。

有研究认为R-CHOP前注射阿扎胞苷(5天)在DLBCL患者中是有生物活性以及临床可能性的。

cambinol是SIRT1的抑制因子,研究发现他在NHL的体外及体内模型均能灭活Bcl-6并诱导细胞凋亡。

(2)放射免疫治疗:如90Y-ibritumomab,131 I-tositumomab。

(3)细胞治疗:近几年有报道CAR-T细胞治疗用于难治、复发DLBCL获得较好的效果,包括CD19 CAR-T、 CD20 CAR-T,其中有报道CD19 CAR-T在难治复发DLBCL和SMZL中使用有效率超过70%(15例患者,8例 CR,4例PR,1例SD,1例死亡,1例NE)。