英文名称 :acute lymphoblastic leukemia

(一)遗传因素

已有5个家族性ALL的报道,近亲结婚人群后代ALL的发病率为非近亲结婚人群的30倍;某些DNA修复有缺陷或染色体有畸变、断裂的遗传性疾病患者常伴较高的白血病发病率,如Down综合征、Bloom综合征、运动失调性毛细血管扩张症、神经纤维瘤患者中ALL发病率较正常人群高。

(二)放射因素

放射可诱发急性髓系白血病(AML)、慢性髓系白血病(CML)和ALL,与放射的剂量、部位,射线类别,年龄有关,对儿童危险性更大,潜伏期可为2~16年。广岛和长崎原子弹爆炸严重辐射地区白血病发病率分别较未辐射地区高30倍和17倍,此外,放疗和临床X射线工作者中白血病发病率也较正常人增高。离子射线主要通过引发染色体及基因突变、基因表达改变或激活潜在的致癌病毒等方式引发肿瘤。

(三)化学物质接触

苯与白血病发生的关系已得到了广泛认同,中国尹松年教授组织调查相关行业约100000名工人与苯长期接触后的情况,证实苯可显著增加恶性淋巴瘤的发病率。苯致白血病机制不清,可能与相关的靶基因、相关通路受到干扰,基因诱导,染色体和表观遗传改变及基因组不稳定性增加等有关。

ALL多见于儿童,其发病在2~5岁间有一发病高峰,以后随年龄增大而有所下降。在美国,ALL占所有白血病的12%,其中约60%患者的发病年龄小于20岁。15岁以下人群中ALL是最常见的恶性肿瘤。成人ALL占成人急性白血病的15%~20%。在国际范围内,欧洲和非洲血统的儿童中,男性较女性更易患ALL,且欧洲血统儿童发病率高于非洲血统儿童,尤其是2~5岁儿童。随地理分布的差异,ALL发病率也有差异,亚洲和非洲发病率最低,欧洲、美洲和大洋洲发病率较高。

(一)ALL的FAB分型

L1:原幼淋巴细胞以小细胞(直径≤12μm)为主,胞质少,核型规则,核仁小而不清楚。

L2:原幼淋巴细胞以大细胞(直径>12μm)为主,胞质较多,核型不规则,常见凹陷或折叠,核仁明显。

L3:原幼淋巴细胞以大细胞为主,大小一致,胞质多,内有明显空泡,胞质嗜碱性,染色深,核型规则,核仁清楚。

(二)ALL的WHO分型(2016年)

1.前体B细胞ALL(B-ALL)

(1)非特殊类型的B-ALL(B-ALL,NOS)

(2)伴重现性遗传学异常的B-ALL

1)B-ALL伴t(9;22)(q34.1;q11.2);BCR/ABL

2)B-ALL伴t(v;11q23.3);KMT2A重排

3)B-ALL伴t(12;21)(p13.2;q22.1);ETV6-RUNX1

4)B-ALL伴超二倍体

5)B-ALL伴亚二倍体

6)B-ALL伴t(5;14)(q31.1;q32.3);IL3-IGH

7)B-ALL伴t(1;19)(q23;p13.3);TCF3-PBX1

(3)建议分类

1)BCR-ABL1样前体B细胞ALL

2)B-ALL伴iAMP21

2.前体T细胞ALL(T-ALL)

建议分类:急性早前T淋巴细胞白血病(ETP-ALL)

建议分类:NK-T淋巴细胞白血病

3.Burkitt型白血病(归入成熟B细胞肿瘤)

(1)细胞形态学

1)典型BL。

2)变异型—浆细胞样BL和不典型Burkitt/Burkitt样。

(2)免疫表型:

细胞表达轻链限制性膜IgM和B细胞相关抗原CD19、CD20、CD22及CD10、BCL6。CD5、CD23、TdT 阴性,BCL2阴性。浆细胞样变异型细胞内可检测到单一的胞质内免疫球蛋白,几乎100%的细胞Ki-67阳性。

(3)遗传学:

肿瘤细胞的免疫球蛋白重链和轻链基因为克隆性重排。所有患者均有t(8;14)(q24;q32)-MYC/IgH改变或较少见的t(2;8)(p12;q24)-Igκ/MYC 或 t(8;22)(q24;q11)-MYC/Igλ。

Burkitt淋巴瘤/白血病的预后不良因素包括:年龄偏大、疾病晚期(Ⅲ期以上)、体能状况差、骨髓受累(尤其是外周血出现原始细胞)或中枢神经系统受累、LDH增高等。

急性淋巴细胞白血病需通过MICM分型要求进行外周血和骨髓细胞学细胞化学染色、免疫分型、细胞遗传学和分子生物学分析,以便明确分型,进一步指导治疗及预后判断。

1.血象

绝大部分患者在诊断时有贫血,近1/3患者红蛋白低于80g/L,为正细胞正色素性贫血;同时患者可伴有血小板减少,其中30%患者血小板低于25×109/L;白细胞总数减少者约占27%,正常或轻度增加约占60%,约16%的患者在就诊时白细胞总数>100×109/L。

外周血涂片分类以原始和幼稚淋巴细胞为主,可占10%~90%,粒细胞和单核细胞减少,但有15%左右的患者外周血涂片找不到原始或幼稚淋巴细胞,而骨髓象可见大量的白血病细胞。

2.骨髓细胞学检查

有核细胞增生活跃至极度活跃,淋巴系细胞呈显著增生,以原始淋巴细胞为主,并有部分幼稚淋巴细胞,成熟淋巴细胞少见,核分裂象易见,粒系、红系及巨核细胞明显减少。

3.细胞化学染色

证实为ALL的染色为糖原染色和酸性磷酸酶染色,大多数成人ALL-L1或L2型患者其PAS染色至少在一部分细胞为粗颗粒或块状颗粒,在两组患者中其阳性率都均为60%~70%,20%~30%的ALL患者其酸性磷酸酶染色为阳性,它对T-ALL更为特异。由于PAS或酸性磷酸酶并不仅限于ALL,在某些情况下AML-M5也可为阳性,故ALL的诊断必须有阴性的过氧化物酶和阳性特异性酯酶染色结果(阳性率3%)。

4.免疫学

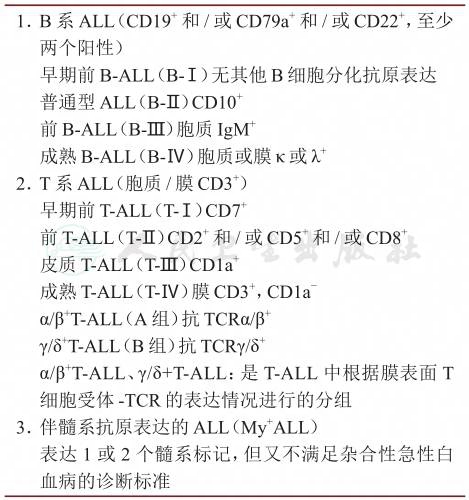

利用流式细胞仪进行免疫分型检测是准确诊断ALL的重要方法,能够解决分化不清的疑难患者的诊断问题,并能够据此将ALL分为不同的亚型。具体分类见表1。

表1 急性淋巴细胞白血病的免疫学分型(EGIL,1998)

在此基础上99%的病例可以确诊。成人ALL中B-ALL占75%,T-ALL占25%,25%~30%的成人ALL表达髓系相关抗原。WHO 2016增加ETP-ALL诊断的免疫分型特点:①缺乏CD1a及CD8(<5%阳性);②缺乏或者弱表达CD5(<75%阳性);③表达1个(或以上)干细胞(CD34、HLA-DR)或者髓系(CD11b、CD13、CD33、CD117)抗原表达(>25%阳性)。尽管根据淋巴细胞系成熟过程中的各种免疫标记可将ALL进一步分为上表中的各种亚型,但当前与治疗选择和预后有明确意义的分型主要为:Ph+ALL、Ph-like(BCR-ABL样前体B)ALL、成熟B-ALL(Burkitt)、一般B-ALL和ETP-ALL。

5.细胞遗传学及分子生物学

细胞遗传学异常已成为判断白血病预后,并指导治疗策略的重要参考因素。研究表明ALL特异的核型与免疫亚型和临床特点相关。

在初次确诊ALL患者中约2/3可发现细胞遗传学异常,基于遗传学数据ALL被分为以下主要亚类:具有结构异常表达者,如t(4;11),t(9;22),t(8;14),14q+,6q-。染色体数目异常,分为亚二倍体和超二倍体。由细胞遗传学改变导致细胞分子生物学变化,产生特异的融合基因。ALL常见细胞遗传学异常及分子学异常见表2。

表2 ALL常见的染色体及分子学异常

在上述分子学标志中,BCR-ABL和MLL重排阳性预后差,但酪氨酸激酶抑制剂的广泛应用,已使Ph+ALL患者的生存有了极大改善。目前,还发现了许多具有重要意义的基因突变及异常表达。T-ALL如过度表达HOX11L2、ERG、TLX3提示预后较差;低表达ERG、BAALC,高表达TLX1提示预后较好。高表达BAALC的前体B-ALL预后差。

6.其他检查

ALL患者血LDH升高,白细胞计数增高,可检出纤维蛋白原下降,D二聚体升高,骨髓活检部分患者可有网状纤维增加,或局灶性骨髓坏死。

(一)支持治疗

抗感染、成分输血、高白细胞及高尿酸的处理见AML的支持治疗。

(二)诱导治疗

ALL诱导治疗的目的与AML相同。诱导化疗的基本方案仍是长春新碱(VCR)和泼尼松(P)组成的VP方案,能使50%成人ALL获得CR,但易复发,CR期3~8个月。当前NCCN治疗指南及中国成人ALL诊疗中国专家共识推荐VDP方案为ALL诱导推荐的标准方案。并建议在诱导方案中加用环磷酰胺(CTX)和门冬酰胺酶(L-ASP)。如基因分型结果提示Ph+ALL,则可不用使用L-ASP。CTX会致出血性膀胱炎,临床上常用美司钠(mesna)预防。Hyper-CVAD作为ALL的诱导治疗,CR率也可达90%以上。高剂量甲氨蝶呤(HD-MTX)+高剂量CHOP(COPADM方案)治疗成熟B-ALL,CR率70%~80%,DFS为50%。对于极高危的Ph+ALL患者,诱导化疗期间联合伊马替尼,不仅提高CR率,还可减少继发耐药的发生。伊马替尼用药剂量400~600mg/d,持续应用。若粒细胞缺乏(尤其是中性粒细胞绝对值0.2×109/L)持续时间较长(超过1周)、出现感染发热等并发症时,可以临时停用伊马替尼,以减少患者的风险。

(三)缓解后治疗

缓解后的巩固强化和维持治疗十分必要。高危或极高危组ALL应首选Allo-HSCT。如不进行Allo-HSCT,ALL总疗程一般至少需2年。为克服耐药并在脑脊液中达到治疗药物浓度,应选择 HD AraC(1~3g/m2)和 HD MTX(2~3g/m2)。HD MTX可致严重的黏膜损伤,治疗同时需加用亚叶酸钙解救。VP+巯嘌呤(6-MP)和MTX联用是普遍采用的有效维持方案。30%~40%的成人ALL可生存5年以上。

Ph+ALL的缓解后治疗原则上参考一般ALL,但可以不再使用L-ASP。伊马替尼应尽量持续应用至复发或死亡。有供体的患者在一定的巩固强化治疗后,尤其是诊断时高白细胞和/或治疗后BCR-ABL下降不佳者应尽早行Allo-HSCT;伊马替尼持续口服至行造血干细胞移植。Allo-HSCT后应定期监测BCR/ABL融合基因表达,伊马替尼至少应用至两次融合基因为阴性。无供体、无条件或其他原因不能行Allo-SCT治疗者,继续接受化疗和酪氨酸激酶抑制剂的巩固强化治疗及VP+酪氨酸激酶抑制剂的维持治疗。

(四)CNSL的防治

CNSL高发于ALL,是最常见的髓外白血病。

目前CNSL尚无统一诊断标准。1985年在罗马讨论关于急性淋巴细胞白血病预后差的危险因素时提出CNSL下列诊断标准:脑脊液白细胞计数>0.005×109/L(5个 /微升),离心标本证明细胞为原始细胞者,即可诊断CNSL。

CNSL防治措施有头颅放疗、鞘内注射化疗药物和高剂量全身化疗。预防一般采用后两种,通常在ALL缓解后开始鞘内注射化疗药物。鞘内注射主要用药包括地塞米松、MTX、AraC。常用剂量为MTX 10~15mg/次或MTX+AraC(30~50mg/次)+地塞米松三联(或两联)用药。治疗CNSL的全身化疗采用HD Ara-C(或HD MTX),同时联合CNS照射(12~18Gy)。

巩固强化治疗中也应进行积极的CNSL预防,主要是腰穿、鞘注(鞘注次数一般应达6次以上,高危组患者可达12次以上),鞘注频率一般不超过2次/周。

已确诊CNSL的患者,尤其是症状和体征较明显者,建议先行腰穿、鞘注。MTX(10~15mg/次)+AraC(30~50mg/次)+地塞米松三联(或两联)鞘注,2次/周,直至脑脊液正常;以后每周1次,4~6周。

(五)睾丸白血病治疗

药物疗效不佳,需进行双侧睾丸放疗。

(六)造血干细胞移植

成人高危ALL的定义一般包括:Ph染色体阳性;B-ALL诊断时白细胞>30×109/L;T细胞ALL诊断时白细胞>100×109/L;年龄>35岁,一个疗程未达CR。近年MRC/ECOG建议应包括以下遗传学异常:t(4;11)、t(8;14)、低亚二倍体、近三倍体及复杂核型异常。高危ALL占成人ALL的30%~40%,其中的Ph+ALL占成人ALL的25%。高危患者中Allo-HSCT具有肯定的治疗优势。

与单独化疗相比,成人Ph−ALL CR1患者的生存受益于MSD-HSCT和HID-HSCT。回顾性研究显示,成人标危ALL-CR1行单倍型HSCT与同胞全合及无关供者HSCT相比,急性移植物抗宿主病、5年TRM、5年复发率、5年DFS及OS均无统计学差异。

临床数据显示,在酪氨酸抑制剂时代,Ph+ALL仍是HID-HSCT的重要适应证。研究显示儿童与成人接受MSD-HSCT和HID-HSCT的疗效是相似的。成人Ph+ALL患者接受HIDHSCT比MSD-HSCT复发率低,而OS二者间无差异。北京大学血液病研究所的近年数据显示,低危Ph+ALL患者(诊断时WBC<30×109/L,2个疗程后BCR-ABL水平下降3log)的累计复发率、DFS、OS在移植组和非移植组均无差异。

高危T-ALL受益于Allo-HSCT(包括HIDHSCT),CR1接受Allo-HSCT的患者3年LFS明显高于非CR1期患者。

中国专家共识推荐>14岁的ALL患者接受Allo-HSCT的适应证及时机如下:①ALL-CR1,诱导治疗8周后MRD+或具有前述的高危因素;②ALL≥CR2;③ALL未缓解,Allo-HSCT作为挽救治疗。

近年有研究报道老年ALL患者中RIC的异基因HSCT,不仅使那些无法耐受传统清髓预处理方案的患者得以接受移植,而且随着移植方案的优化,RIC移植后疗效已经越来越接近清髓移植在较年轻患者中的疗效。

无合适供体的高危组患者(尤其是微小残留病持续阴性者)、标危组患者可以考虑在充分的巩固强化治疗后进行Auto-BMT。Auto-BMT后的患者应继续予一定的维持治疗。无移植条件的患者、持续属于低危组的患者可行单纯化疗。

(七)ALL复发治疗

骨髓复发最常见,髓外复发多见于CNS和睾丸。单纯髓外复发者多能同时检出骨髓MRD,随之出现血液学复发;因此,髓外局部治疗的同时,需进行全身化疗。ALL一旦复发,不管采用何种化疗方案,CR期通常都较短暂(中位时间2~3个月),挽救化疗缓解率仅20%~40%,长期生存率<5%,应尽早考虑Allo-HSCT或二次移植。

达沙替尼和尼罗替尼是两种二代酪氨酸激酶抑制剂,在体外实验中已多次证实其疗效优于伊马替尼,包括对大多数伊马替尼耐药的激酶突变有效。这两种药物均对伊马替尼耐药的Ph+ALL有效。但目前仅达沙替尼被批准用于Ph+ALL的治疗,可根据BCR-ABL突变结果选择是否应用达沙替尼。

Blinatumomab是CD19/CD3双特异性T细胞连接器,用于治疗复发难治ALL或MRD持续阳性ALL,CR率30%±,中位OS 7个月±。

抗嵌合抗原受体T细胞(CAR-T细胞)治疗是近几年在临床迅速发展的一种全新疗法,是通过基因工程技术修饰患者自体T细胞,回输到患者体内诱导杀伤肿瘤细胞的治疗方法,CAR-T技术能特异识别肿瘤相关抗原(如CD19),用于治疗CD19+复发难治性ALL患者,目前报道的CD19−CAR-T细胞治疗复发难治B-ALL的临床资料主要来自美国纪念斯隆凯特林癌症中心(MSKCC)、费城宾夕法尼亚大学(UPenn)、美国国家癌症研究所(NCI)及西雅图弗莱德癌症研究中心(FHCRC)等医疗机构,尽管他们采用的CAR结构、预处理方案、回输T细胞剂量以及患者群体存在差异,但均获得了相似的非常高的CR率(70%~90%),为复发难治患者提供桥接Allo-HSCT的机会。

(八)ALL的靶向治疗

1.酪氨酸激酶抑制剂治疗Ph+ALL

Ph+ALL是一特殊类型的ALL,成人Ph+ALL发生率为15%~30%,老年患者可达50%。这些患者预后极差,以伊马替尼为代表的酪氨酸激酶抑制剂(TKI)的靶向治疗±联合化疗目前已成为Ph+ALL初始的一线治疗,而Allo-HSCT仍是目前唯一可治愈此类患者的手段。2008年Thomas等报道了MDACC的研究结果,Hyper-CVAD方案联合imatinib治疗54例患者,中位获得CR的时间为21天,3年无病生存率(DFS)62%、总生存率(OS)55%,显著高于既往单纯Hyper-CVAD方案化疗(DFS 14%,OS 15%)。二代TKI达沙替尼也已被用作Ph+ALL的一线治疗,在一项来自美国德克萨斯大学安德森肿瘤中心(MDACC)病例数35例的研究中,33例(94%)获得CR,预计2年OS 64%,DFS 60%。目前研究表明,在Allo-HSCT的不同时期应用TKI均可改善Ph+ALL患者的疗效。

对于老年Ph+ALL患者,伊马替尼±糖皮质激素的治疗可获得大于90%的CR率,大大提高了老年患者的生活质量。老年患者脏器功能减退,对化疗耐受差,研究表明,伊马替尼±小剂量化疗(或糖皮质激素),中位生存期可达20个月。

2.利妥昔单抗(rituximab)治疗

CD20+ALL利妥昔单抗(rituximab)是一种人鼠嵌合性抗CD20单克隆抗体,作用于靶细胞表面CD20抗原。CD20是一种B细胞特异性抗原,表达于40%~50%的前体B-ALL患者,且和预后有关。Thomas等报道了MDACC CD20单克隆抗体(rituximab)联合Hyper-CVAD方案治疗CD20阳性、Ph阴性前体B-ALL的结果,与标准Hyper-CVAD方案比较,在60岁以下患者中疗效明显提高,3年持续缓解率为70%,3年OS为75%,显著高于单用化疗组(3年持续缓解率38%,3年OS 47%)。

3.嘌呤类似物治疗

T-ALL近年来,嘌呤类似物,如奈拉滨(nelarabine)、氯法拉滨(clofarabine)等用于T-ALL的治疗,取得了一定疗效。美国西南协作组有报道,奈拉滨1.5g/m2,第1、3、5天,21天为一周期,治疗难治复发T-ALL,CR率29%。

与儿童ALL不同,常规化疗不能治愈多数成人ALL。多数成人ALL患者化疗后能够获得缓解,但最终会复发。异基因造血干细胞移植适用于治疗高危患者,包括诱导及巩固治疗后MRD阳性者。TKI联合Allo-HSCT已使Ph+B-ALL患者生存大大提高。但Ph−ALL患者总体生存并无明显改善。利妥昔单抗作为CD20单抗与标准化疗联合可提高年轻患者的生存。其他新型药物,inotuzumabozogamicin是一种实验性抗体偶联药物,由抗CD22单抗与细胞毒药物ozogamicin组成,可用于治疗MRD复发患者。blinatumomab是CD19/CD3双特异性T细胞连接器,也用于治疗复发难治ALL或MRD持续阳性ALL。CD19-CAR-T细胞治疗是近几年在临床迅速发展的一种全新免疫细胞疗法,在CD19+复发难治B-ALL中获得了非常高的CR率(70%~90%),为复发难治患者提供了桥接Allo-HSCT的机会。

基因组分析已经用于ALL的发病基础研究,以前B-ALL为例,新鉴定出的突变有:PAX5、IKZF1、JAK1/2、CRLF2、IL7R、TP53、CREBBP等。未来的研究方向是寻找出ALL中与白血病发病及治疗失败有关的基因变异,从而指导疾病风险分层并研发靶向治疗药物。