英文名称 :porphyria cutanea tarda

迟发性卟啉病(porphyria cutanea tarda,PCT)是最常见的一种皮肤卟啉病,系血红素合成过程中第5种酶——尿卟啉原脱羧酶(UROD)催化活性减低所致,本病可分为获得型和遗传型。获得型多见,常为散发病例,表现为肝脏中UROD缺乏或活性下降;遗传型系UROD酶基因突变所致。肝脏铁负荷过多、病毒感染(丙型肝炎病毒、乙型肝炎病毒等)、雌激素、酒精等可诱发本病。本型多为成年人发病,儿童亦可发病。皮肤暴露部位日晒后出现水疱、大疱、糜烂、溃疡、结痂,最后形成瘢痕。皮肤脆性增加明显、多毛、眼部受累。尿液静置可呈暗红色,实验室检查尿中卟啉明显增加,粪卟啉少许增加,红细胞内卟啉正常。尿标本置于Wood灯下可见粉红色荧光。

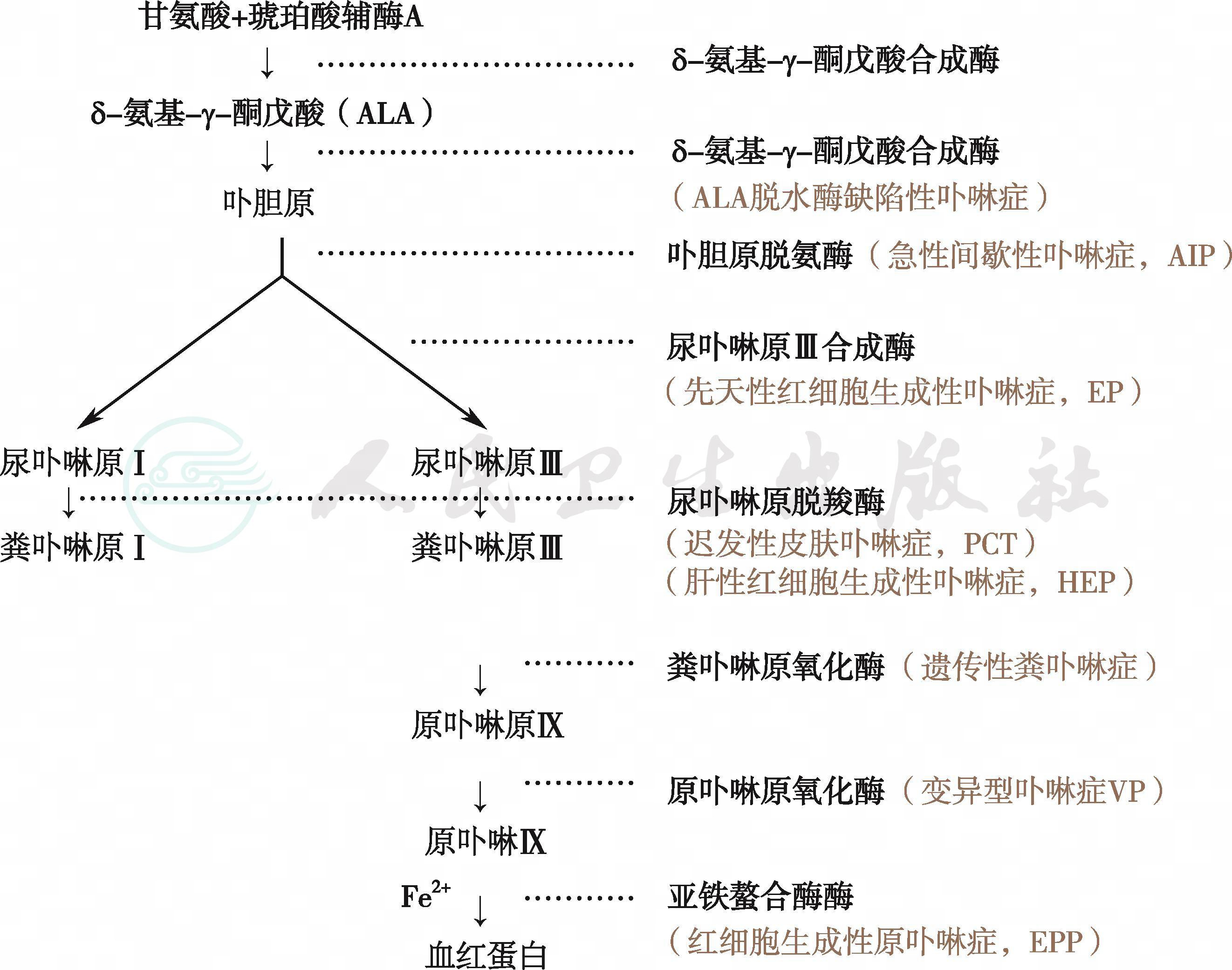

血红素成途径中,任何一种酶的基因突变导致酶缺乏或者活性异常,均可引起卟啉和/或卟啉前体在体内出现病理性积聚(图1)。目前除获得性迟发型卟啉病,其余类型卟啉病相关致病基因基本明确。

图1 血红素合成途径

卟啉是由4个吡咯环经甲烯基桥联形成的环状结构,又称作卟啉环,是一种有色化合物,在紫外线下显示红色荧光。卟啉前体物质称为卟啉原,在特定条件下可转换为卟啉。卟啉作为人体内源性的光敏物质,本身并无致病性。当卟啉或其前体物质在体内大量积聚时可引起光敏感。卟啉物质可被光激活,一般为波长400~410nm的可见光,尤其是吸收峰在408nm的Soret波。该波长可穿透真皮深层,当毛细血管中的卟啉吸收光能后呈激发状态时,可转变为单态氧物质。单态氧物质可直接损伤蛋白质、脂质和DNA,也可通过启动肥大细胞脱颗粒、补体途径或基质中的金属蛋白酶等间接损伤组织。组织损伤的表现取决于卟啉的分布和卟啉的化学特性,其中疏水性原卟啉易亲脂膜,故易损伤内皮细胞,产生烧灼感,而亲水性尿卟啉、粪卟啉物质易分布于皮下和基底膜带引起皮肤水疱、大疱样损害。其中非皮肤受累型卟啉病,主要系体内增多卟啉前体物质非光敏性物质,故不出现皮肤损害。

1.遗传因素

尿卟啉原脱羧酶缺乏。其基因位于染色体1q34,肝脏组织中尿卟啉原脱羧酶缺乏见于所有PCT患者,但遗传因素所致仅见于家族性及少数散发性患者。为常染色体显性遗传。研究表明,部分患者为剪接点突变使得mRNA失去6个外显子,结果使得酶活性下降。亦有人报告部分患者在基因编码区有突变。尿卟啉原脱羧酶是催化尿卟啉原至粪卟啉原的连续脱羧反应的酶。该酶缺乏造成尿卟啉原在肝脏蓄积和从尿中排出增多。家族性患者红细胞中酶活性只有正常人一半,但许多携带基因缺陷的家族成员临床既无肝内尿卟啉原的蓄积也无尿中排出增多,说明本病发生尚有其他条件。许多散发性卟啉病患者其尿卟啉原脱羧酶缺乏仅限于肝脏,红细胞内无缺乏,在这些患者中,尿卟啉原脱羧酶催化活性低于正常,但用免疫化学方法测定其酶正常,结合其缺乏家族史,无基因缺陷依据,提示部分人为获得性的酶活性降低,而非遗传性疾病。

2.铁负荷过多

肝脏铁沉着可见于80%以上PCT患者,铁质沉着为中度,用放血减轻铁沉着,或试用驱铁治疗可使患者获得临床和生化上的缓解。停止放血或用铁剂可使缓解患者复发,说明铁与本病关系密切。进一步研究证明,铁可抑制尿卟啉原脱羧酶活力,同时通过促进ALA及卟胆原合成来促进尿卟啉原产生,致使尿卟啉原Ⅲ蓄积。有报道PCT与HLA连锁的遗传性血色病有关,最近,一个新的组织相容性复合物(MHC)Ⅰ类基因HFE被发现,且两个错义的变异845G6A(C282Y)和187C6G(H63D)出现于伴有血色病的患者中,而且C282Y突变在PCT患者中发生率高,提示HFE基因参与了PCT的发病机制。

3.散发型患者体内存在抑制酶活性因子

有以下几种:①肝内存在的抑制酶活性因子;②雌激素;③酒精提高ALA活性,促进铁吸收。本病尿卟啉原脱羧酶缺陷仅限于肝脏,红细胞内酶正常。且肝脏中具有免疫反应活性的酶合成正常,但催化生物活性减低。大部分患者无家族遗传史,提示肝脏内酶有可能被抑制因子部分抑制。铁负荷增多可刺激抑制因子分泌而使患者症状发作。近年,随女性应用雌激素增多,本病散发型患者女性比例上升,说明雌激素亦可能抑制尿卟啉原脱羧酶,但不除外遗传因素,因发生者在服药患者中仅占极小比例。

4.杀虫药六氯化苯中毒引起本病流行

六氯化苯为尿卟啉原脱羧酶抑制剂,其他如吸入的芳香烃类化合物,除莠剂等,均可引起人卟啉病。动物试验证明,上述化合物可抑制酶活力,铁负荷可加重上述化合物对酶的抑制。

5.肝脏良性和恶性肿瘤

患者在无肝硬化情况下可合并卟啉病,有些患者的荧光反应仅见于肿瘤部位,机制不明。

6.丙型肝炎

最近发现丙型肝炎与散发性卟啉病有密切相关,在部分地区,80%的散发型患者合并慢性丙型肝炎,丙肝病毒抑制卟啉原脱羧酶活性机制不清,有待进一步研究。近来,PCT与HIV有关的报道逐渐增多,而且提示PCT与AIDS有肯定的联系。

7.肾衰竭

慢性肾衰竭血液透析病人可合并散发性卟啉病,原因有三,一为输血过多导致铁负荷增加,二为血透与腹透不能有效清除以与蛋白结合的形式存在于血浆中的尿卟啉,三为尿毒症的一些有害代谢产物可抑制尿卟啉脱羧酶活性导致尿卟啉原蓄积而发病。

尿中尿卟啉明显增高,主要为尿卟啉7-羧基卟啉及少量5,6羧基卟啉和粪卟啉,24小时可排出3000μg(正常<50μg)。紫外线照射尿可发出红色荧光。部分患者尿中ALA轻至中度增加,但卟胆原正常,粪中尿卟啉不增加。粪便中的异粪卟啉是诊断PCT的重要标准,因尿卟啉原脱羧酶缺乏卟啉原Ⅲ堆积并经过粪卟啉原氧化酶的代谢产生脱氢异粪卟啉原。血清铁和转铁蛋白常增高。部分患者肝功异常,可有轻度黄疸及转氨酶增高。新鲜肝活检标本在紫外线灯照射下可发出粉红色荧光,病灶部位可见肝坏死和纤维化,细胞内可见针状透明区,在电镜下针状透明区为溶酶体。红细胞和肝脏的尿卟啉原脱羧酶活性测定在家族性患者中均减低至正常的50%,而在散发和获得性患者红细胞中正常,只有肝脏中酶活性减低。

1.戒酒,避免服用雌激素和铁剂,不接触和使用有可能诱发此病的化合物。

2.放血 如无禁忌证,每2周放血500ml,一般放血量达3L左右本病可获得缓解,缓解期可达30个月。部分患者需合并其他治疗。

3.氯喹0.5~1g/d,投药几天后肝中大量卟啉可从尿中排出,其原理为尿卟啉和氯喹形成水溶性复合物,便于排出。但氯喹有乏力、畏食、发热和肝损害等副作用,限制了大剂量氯喹应用。小剂量0.125g,每周2次,用药1年可使大部分患者缓解,但小剂量治疗亦不能完全避免氯喹副作用,仅限于临床不适合放血者应用。

4.红细胞生成素可促进血红蛋白合成,减少铁储存,现作为新的治疗方法进行研究。