疟疾是疟原虫 (间日疟原虫或三日疟原虫、恶性疟原虫、卵圆疟原虫)感染引起的急性、慢性或反复发作的发热性血液寄生虫病,是引起溶血性贫血最常见的地域性感染性疾病。

引起人类疟疾的疟原虫有四种:恶性疟原虫、三日疟原虫、间日疟原虫和卵形疟原虫,以间日疟原虫及恶性疟原虫为多见。

疟疾发生的贫血是由多因素引起的。疟原虫直接侵入红细胞,寄生于红细胞内并以红细胞内容物为营养,当疟原虫生长发育超过红细胞的最大容量时,导致红细胞破裂 (血管内溶血),以及在生长中对红细胞造成的损伤 (通过脾脏单核巨噬细胞的吞噬和清除,血管外溶血),是各种疟原虫感染溶血的主要机制。其他有免疫性红细胞破坏、红细胞酶生成缺陷和红细胞膜脂质氧化性损伤和脾功能亢进等。

不同的疟原虫感染红细胞的能力与它们对红细胞膜特异性受体的黏附力有关。间日疟原虫和卵圆疟原虫只侵犯网织红细胞,三日疟原虫只侵犯成熟红细胞,恶性疟原虫则可以侵犯各阶段红细胞。间日疟原虫寄生的红细胞比例很低,极少>1%;而恶性疟原虫可以感染多达一半的红细胞。有趣的是间日疟原虫只侵犯Duffy血型阳性的红细胞。在红细胞Duffy抗原缺失的西非,没有间日疟。

某些遗传性红细胞病对疟疾缺乏易感性,即能通过抑制疟原虫的入侵或减慢疟原虫在细胞内的生长而抵御疟疾感染。这些红细胞疾病包括镰状细胞病、G-6-PD缺乏症、地中海贫血、血红蛋白E变异、血红蛋白C变异和Duffy抗原缺失。

(一)实验室特点

1.红细胞

疟疾反复多次发作后,红细胞与血红蛋白降低。恶性疟因受染红细胞较多,贫血尤为明显。疟原虫侵入红细胞内繁殖,红细胞破坏加速,骨髓代偿性增生、网织红细胞增多,红细胞大小不均,出现异形红细胞、嗜多色性红细胞、嗜碱性红细胞甚至有核红细胞,呈现溶血性贫血的形态学表现。外周血和骨髓涂片可以检出疟原虫。

贫血与感染程度、病程长短及营养等状况有关,疟疾患者的贫血程度常超过疟原虫直接破坏红细胞的程度。疟性贫血的原因除了疟原虫破坏红细胞和脾脏功能亢进外,还可能与下列因素有关:骨髓造血功能受抑制,红细胞生成障碍;免疫病理的损害,疟疾循环抗原-抗体复合物附着于正常红细胞上,激活补体,引起细胞溶解;疟原虫刺激机体产生自身抗体。

2.血小板

绝大多数疟疾患者血小板减少,这也是最常见和最早的血象改变,可降至正常值的1/4~1/2,但一般无自发出血倾向。婴幼儿疟疾,发生血小板减少时,临床常易误诊为免疫性血小板减少,而给予激素治疗可掩盖疟疾的热型,给诊断带来困难。

血小板减少可能与下列因素有关:脾脏巨噬细胞吞噬血小板功能亢进;巨核细胞生成或成熟障碍;产生抗血小板抗体。

3.白细胞

白细胞总数一般正常或减少;在急性发作期,白细胞总数可以轻度增高,甚至明显增高,呈典型的急性感染样血象,其后减少。单核细胞可以增多。有发热史患者白细胞减少而单核细胞>15%时,应怀疑疟疾可能性。疟疾患者有时可在毛细血管白细胞的胞质中查见被吞噬的疟色素颗粒,对疟疾流行区慢性感染和复发患者有辅助诊断价值。

4.白细胞直方图的改变

有发热史、血细胞减少及脾肿大,临床疑似疟疾的患者使用血细胞分析仪进行白细胞分类时,要注意白细胞直方图的改变。在白细胞直方图50fL以下出现异常峰,仪器提示有红细胞、白细胞、血小板等参数异常时,提示可能有疟原虫,需要显微镜涂片检查。

(二)骨髓象

骨髓增生不定。粒系增生,中幼粒细胞可见增多,成熟阶段粒细胞比例相对减少,但形态无明显变化。红系增生不定,可出现抑制现象和生成障碍,也可有原位溶血。巨核细胞正常或减少,血小板生成型巨核细胞比例减低,成簇血小板少见。单核巨噬细胞增多、吞噬现象活跃,在巨噬细胞内可查见疟色素、疟原虫,含疟原虫的红细胞和正常红细胞、白细胞、血小板等。淋巴细胞和浆细胞可增多,仔细检查外周血或骨髓涂片可发现疟原虫 (图11-2),其阳性率较外周血涂片高。

(三)疟原虫检查

1.外周血涂片(薄片或厚片)

取外周血制作厚、薄血涂片,血涂片经Giemsa或Wright染剂染色后镜检查找疟原虫可鉴定疟原虫的种类。薄片上疟原虫形态很典型,容易识别和鉴别虫种,但必须经过一段时间的严格训练,在充分掌握厚片中各种疟原虫的形态特征后,才能做出较正确判断。采血时间以疟原虫在细胞内有较充分的发育,但又不到破坏红细胞时为最佳,故在寒热发作数小时内为宜。间日疟和三日疟患者的采血时间以发作数小时至10余小时内为好。恶性疟则在发作开始采血较好,当疟原虫在体内增殖周期紊乱时则不受此限制。若出现2种或3种疟原虫混合感染 (多为间日疟原虫与恶性疟原虫混合感染)时,应注意鉴别。

2.骨髓涂片

骨髓穿刺涂片染色检查疟原虫,其阳性率较外周血涂片高。临床上对于不明原因的发热患者,高度疑似疟疾而多次血涂片检查阴性时,应做骨髓穿刺涂片检查疟原虫。

3.其他方法

有毛细管法(采用含有抗凝剂的毛细玻管浓集,检测疟原虫);溶血离心沉淀法(将离心管内加入2/10 000的白皂素蒸馏水溶液1ml,取受检者末梢血一大滴放入该试管内,混匀后离心5分钟,吸去上清液,底部沉渣摇匀。取一滴于干净载玻片上,用玻棒或铁丝棒依次蘸取0.4%的伊红液和Giemsa原液,先后与该载玻片上液体混匀,然后盖上盖片,即可在油镜下检查,镜检10分钟查不见疟原虫为阴性);血沉棕黄层定量分析法(感染疟原虫红细胞比正常红细胞轻,而比白细胞略重,离心分层后,集中分布于正常红细胞层的上部,在加入吖啶橙后,用荧光显微镜观察结果,其敏感性比普通镜检法高7倍,简便、快捷);免疫学检查,有间接荧光抗体试验,酶联免疫吸附试验,Dipstick试纸法检测血液中富组氨酸蛋白Ⅱ,单抗-胶体金探针法,单抗-酶联免疫反应法,单抗-滴金膜过滤法等,可作为临床辅助诊断方法,由于免疫反应并不伴随原虫转阴而立即消失,原虫血症消失后隔一段时间,有的甚至隔3个月仍可能阳性,用血清免疫学方法可判断整个地区疟疾流行状况和采取抗疟措施后的效果。分子学技术诊断法,有PCR检测的灵敏性和特异性均较高,已经发展成多种方法,如巢式PCR、反转录酶PCR、PCR-ELISA等,除可以直接检测血样中的疟原虫外,还可以检测滤纸干血滴上的疟原虫;DNA探针检测具有良好的特异性和稳定性。

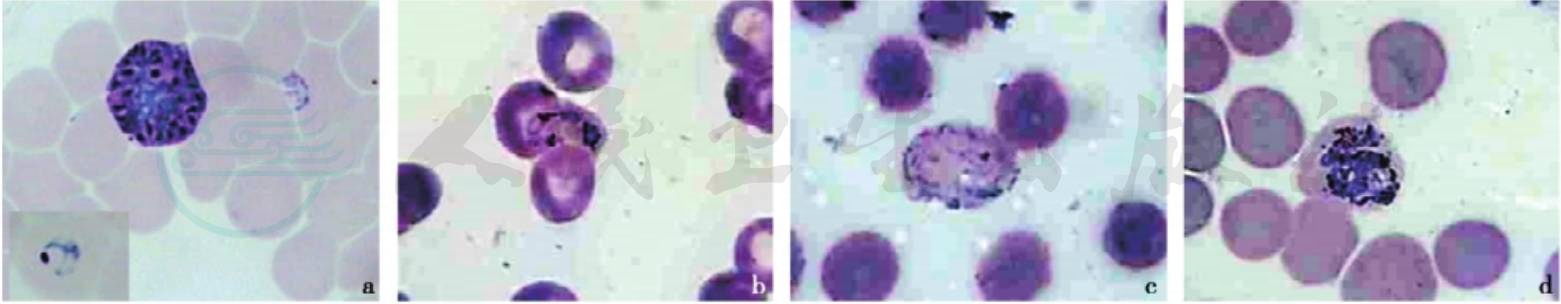

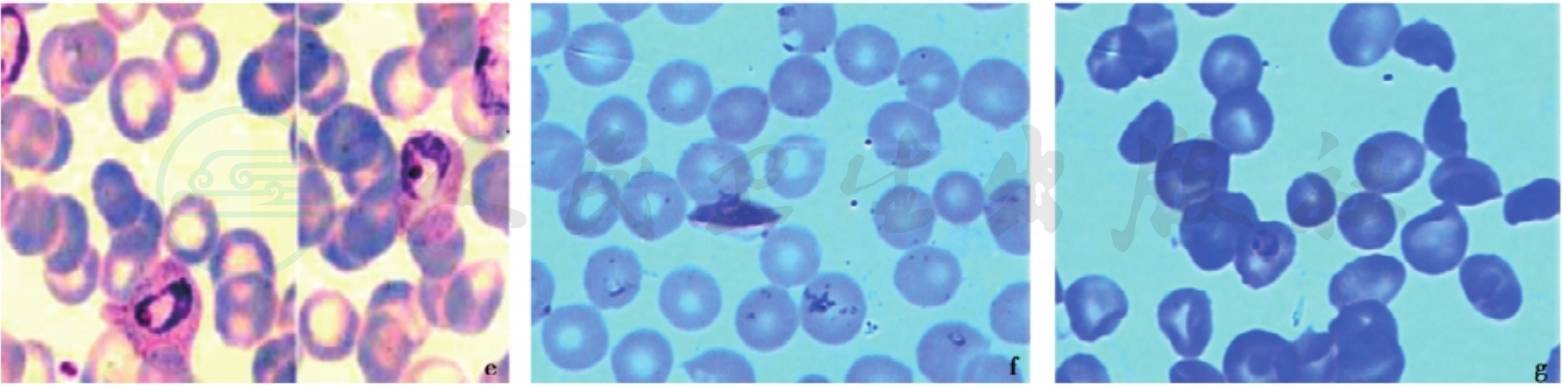

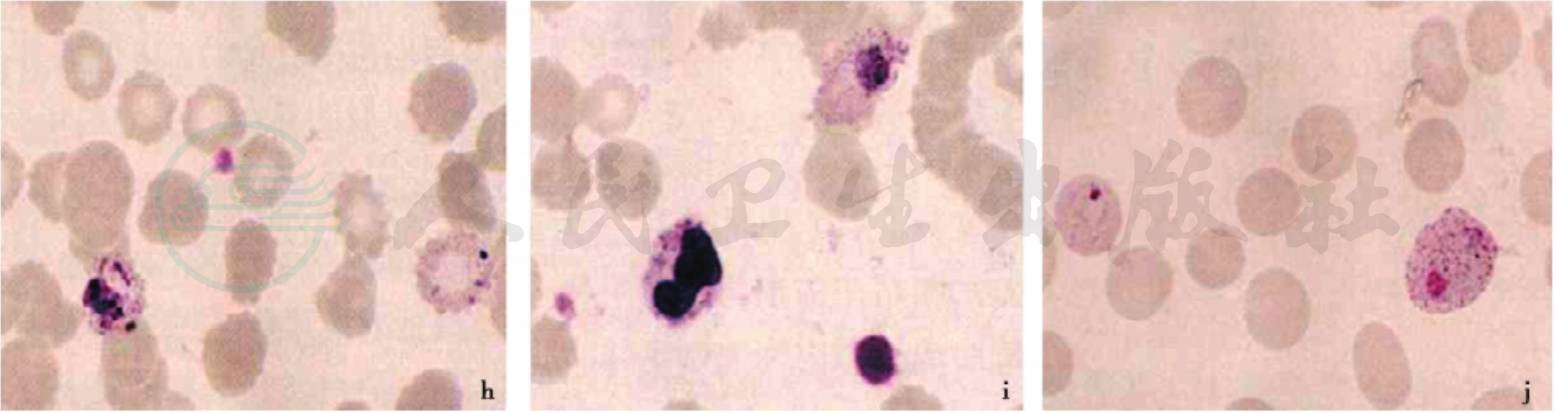

图1 感染疟原虫红细胞

a~e.间日疟原虫裂殖体和大小滋养体 (插图为环状体);f.恶性疟原虫,一个舟形配子体和一个滋养体呈阿米巴样;g.恶性疟原虫飞鸟形环状体;h~j.卵圆形疟原虫裂殖体前期、滋养体和配子体

主要是治疗疟疾。对有6-葡萄糖磷酸脱氢酶缺乏的间日疟患者,需慎用伯氨喹。对于轻度贫血,多不需治疗,在原发病控制后贫血可逐渐减轻或消失。在严重贫血或发生急性血管内溶血时,有时需要输血。黑尿热发生急性肾衰竭时需行血液透析疗法。