英文名称 :hemolytic crisis

溶血危象(hemolytic crisis,HC)指因短期内红细胞溶解破坏骤增或骨髓红系增生骤停/失代偿而出现血红蛋白急剧下降、严重贫血乃至危及生命的临床急症。可表现为在慢性溶血性疾患病程中突然出现急性溶血,或具有潜在溶血因素的患者,在某些诱因作用下,使红细胞寿命缩短、破坏增加,突然出现寒战、高热、烦躁不安、全身不适、胸闷、头痛、极度疲乏、剧烈的腰背及四肢酸痛,甚至出现少尿或尿闭,血红蛋白可骤然或大幅度下降,贫血、黄疸等表现急剧加重,网织红细胞增加,可伴有肝脾明显肿大。若不及时救治,常可危及生命。

溶血危象是在原有溶血性疾病的基础上,通过某种诱因而诱发。溶血性贫血的病因虽然很多,如感染(如呼吸道与胃肠道感染)、创伤、外科手术、妊娠、过度疲劳、情绪波动、大量饮酒、服酸性药物及食物等。

了解溶血危象高发人群及其原有疾病有助于重点预防。从溶血危象发患者群和年龄分析,溶血危象高发于有基础疾病尤其是溶血性疾病的人群、免疫力低下或受抑制者及妇孺妪翁。从高发基础疾病分析,最常见于血液疾病,如溶血性贫血、营养性贫血、使用免疫抑制剂的恶性血液病,其他基础疾病见于肝病、肾病、风湿免疫性疾病、内分泌疾病等。 如单基因遗传病发病率最高的葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症,无论是药物接触还是细菌或病毒感染均会诱发溶血危象。在遗传性球形红细胞增多症(hereditary spherocytosis,HS)患儿中再障危象发生率为4.8%,而溶血危象、脾扣留危象更为常见,HS患儿中有50%是因为急性脾扣留危象而切脾。镰状细胞病(sickle cell disease,SCD)即血红蛋白S病3岁以下患儿中,94%至少发生其中一种危象,脾扣留危象常最先发生,而由感染诱发的急性溶血发生率在88.5%,血栓危象及急性肺部综合征也常见。

一、遗传性溶血性贫血

PNH在高剂量补铁时可出现溶血加重及至溶血危象,感染也可导致溶血危象。在欧美,PNH的血栓危象发生率高,国内鲜见报道。自身免疫性贫血(autoimmune hemolytic anemia,AIHA)易发生溶血危象,药物导致的AIHA病例日益增多,包括应用免疫抑制剂后的白血病和器官移植患者。不论是溶血性贫血还是急性白血病患儿,均易受病毒、细菌感染,微小病毒B19感染率近50%,其中1/4发生再障危象。

二、后天获得性溶血性疾病

如系统性红斑狼疮可发生再障危象,表现骨髓低生、严重的中性粒细胞减少,抗核抗体、抗心磷脂抗体、抗β2糖蛋白抗体等自身抗体阳性。

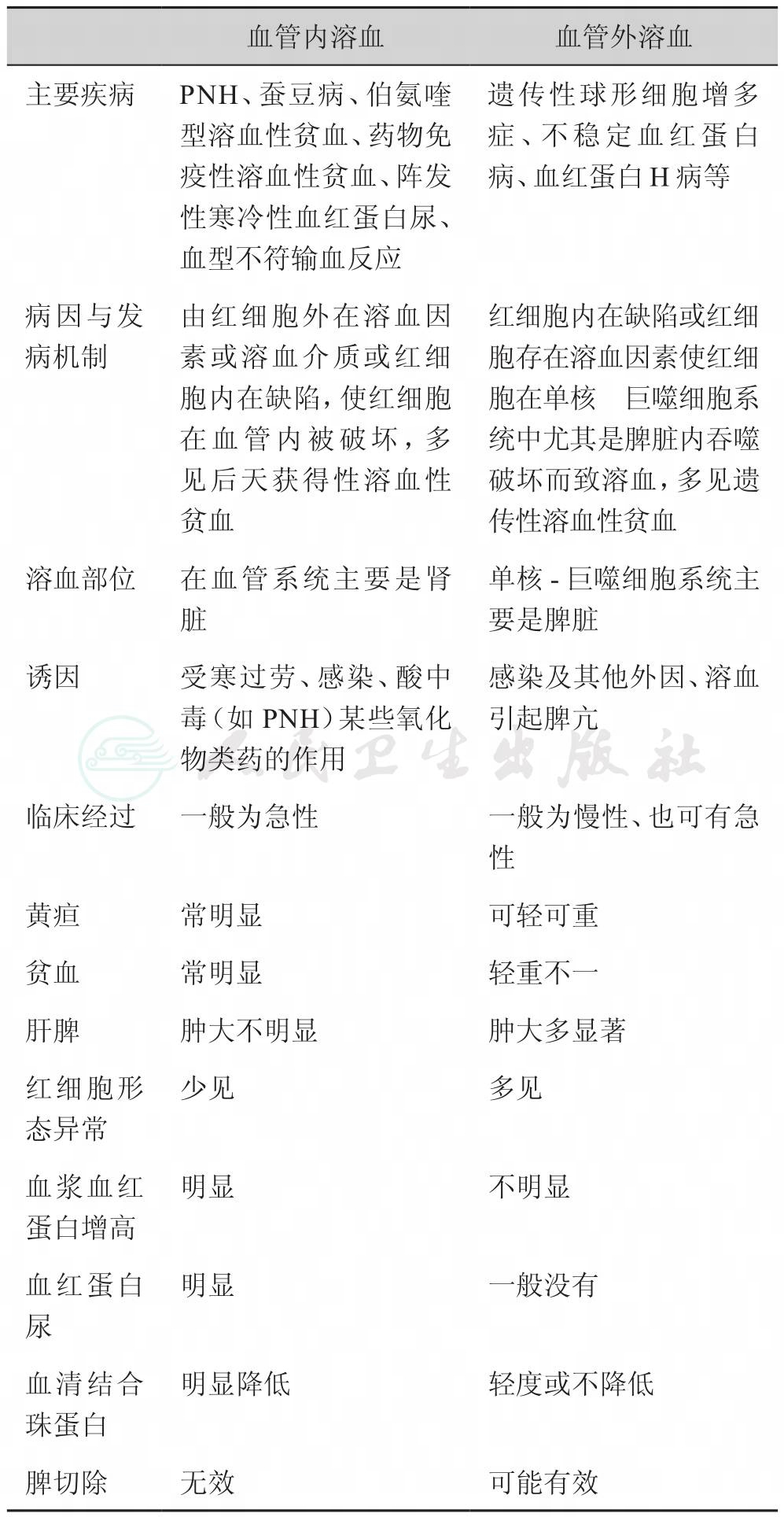

本病发病机制尚不十分明了。正常红细胞平均寿命约为100~120天,每天约有1%红细胞被破坏,骨髓则不断相应地生成并释放新生红细胞以维持动态平衡。当平均红细胞寿命短于20天时,则红细胞破坏速度远远超过了骨髓潜在代偿能力(正常代偿能力为6~8倍),将出现溶血性贫血。溶血可以根据红细胞破坏部位,分为血管内溶血和血管外溶血(表1)。

表1血管内与血管外溶血的鉴别

注:PNH,阵发性睡眠性血红蛋白尿

三、其他疾病

1.游离血红蛋白血症 大量溶血使血浆中游离血红蛋白(正常约为1~10mg/L)急骤增加,当超过单核-巨噬细胞系统处理游离血红蛋白能力时,则发生游离血红蛋白血症。

2.血红蛋白尿 如游离血红蛋白大于0.7~1.4g/L时,超过珠蛋白所能结合的能力,溶血12小时后可以发生黄疸,并通过肾排泄而出现血红蛋白尿。大量血红蛋白刺激和沉淀,可以导致肾血管痉挛和肾小管梗阻,以致缺血坏死,发生急性肾衰竭。

3.心力衰竭、休克、昏迷与严重贫血 由于大量红细胞破坏,患者出现严重贫血,甚至发生心功能不全、休克、昏迷。严重贫血时,骨髓又将大量幼稚红细胞释放入血,故危象发生时末梢血象可见大量不成熟红细胞。

4.急性骨髓功能衰竭 部分溶血危象患者病程中严重的黄疸可能突然有所减轻,血中网织红细胞急剧减少甚至完全消失,血清胆红素与尿中尿胆原降至正常范围,骨髓涂片呈现红细胞系列增生完全停滞,骨髓中出现巨大的原始细胞,这提示患者发生了急性骨髓功能衰竭(再生障碍性危象)。

常见的溶血危象可分为以下5类。 广义上概括所有的溶血危象,实质是危及生命的急性溶血,即短期内红细胞大量破坏,血红蛋白急剧下降,以血管内溶血为主。血型不合输血、药物、毒物、特殊食物、细菌或病毒感染等。

1.溶血危象

溶血危象是红细胞突发性死亡骤增,再障危象是红细胞生成突然中止,有时也可轻度累及白细胞和血小板,呈现三系下降。再障危象的主要诱发因素为病毒感染,以微小病毒B19感染最常见。

2.再障危象(aplastic crisis,AC)

又称网织红细胞危象(reticulocyte crisis,RC),系因制造红细胞的原料和辅因子(叶酸和维生素B12等)严重缺乏导致的红系生成失代偿,造成突发严重贫血,或在造红原料缺乏的基础上受到另一因素(如感染等)诱发而致溶血危象。此种危象更易发生在妊娠期妇女,生长发育期婴幼儿和溶血危象与再障危象恢复期是常见诱因。

3.巨幼细胞危象(megaloblastic crisis,MC)

现称为脾扣留危象(sequestration crises,acute spleen sequestration,sequestration syndrome),系因实体器官(以脾脏为主,其次肝脏)扣留、蓄积血液而使血容量骤降、导致急速贫血。

4.血扣抑危象

主要特征为顽固性疼痛,故又称为“疼痛危象(pain crisis)”。溶血性疾病患者易发生血栓危象,在镰状细胞贫血最常见,在阵发性睡眠性血红蛋白尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,PNH)、脾切除术后的遗传性球形红细胞增多症等疾病也有报道。其病因复杂,与血管内皮生长因子变异型及高含量C 反应蛋白等因素有关。

5.血管栓塞危象(vaso-occlusive crisis,VOC)

一、治疗病因、消除诱因

首先应尽量去除已知的病因及各种诱因,如停止血型不合的输血,停用可疑引起溶血的药物、食物,控制感染等。

二、肾上腺皮质激素的应用

肾上腺皮质激素具有抑制单核-巨噬细胞系统合成抗体的作用,并能解脱致敏红细胞上的抗体。使用方便、安全、有效率高,应列为首选药物。主要用于温抗体型自身免疫溶血性贫血(AIHA)的溶血危象,对冷抗体型AIHA无效。对其他非免疫性溶血性贫血疗效不确定,不推荐使用。有适应证者可静脉快速滴注地塞米松20~40mg/d或氢化可的松300~1200mg/d,至少应用3~5天,待急性溶血控制或病情稳定后改用口服。常用泼尼松40~60mg/d口服,当Hb升至100g/L左右时,每周将泼尼松减少5~10mg,减至10~15mg/d时以此量维持1~2个月,最后以5~10mg/d再维持3个月。若在减量过程中,溶血性贫血又加重,应将剂量恢复至最后一次减量前的水平。但大剂量或长期激素治疗常合并高血压、糖尿病、感染,甚至可出现精神异常,必须引起注意。

三、输注红细胞

主要用于急性溶血危象及严重贫血或体质虚弱的患者,目的在于度过危急难关,暂时改善严重贫血状态。一般输血后约12~48小时病情即可好转,但输血补给了补体有时反而加重溶血。因此,输血时应注意:①若因大量溶血发生休克、少尿、无尿、急性肾衰竭,应先解决少尿、无尿,输入低分子右旋糖酐改善微循环,纠正水、电解质失衡,待尿量增加、肾功能改善后,再进行输血。常需建立两条静脉通道,分别输液和缓慢输浓缩红细胞。②PNH接受输入的血浆可激活补体,诱发或加重溶血;严重贫血必须输血时,可谨慎输入经生理盐水洗涤的红细胞。③自身免疫性溶血性贫血患者体内抗体对正常供血者的红细胞易引起凝集现象,使输入的红细胞易于破坏,同时输血还提供了大量的补体,可使溶血加速,故应尽量避免输血。病情必须输血时,应先用配血试验凝集反应最小的供血者血液或经洗涤后红细胞悬液。若病情危急,又急需输血,又无分离或洗涤红细胞的条件,只有在输血的同时应用大量肾上腺皮质激素。输血速度应十分缓慢,密切观察,如有反应,应立即停止输血。④伯氨喹型药物性溶血性贫血及蚕豆病需输血时,献血员应作G-6-PD过筛试验。

四、丙种球蛋白的应用

静脉滴注丙种球蛋白(成人0.2~0.4g/(kg·d);儿童0.4~0.8g/(kg·d))连续3~5天对自身免疫性溶血性贫血有短期疗效。

五、免疫抑制剂的应用

免疫抑制剂多用于自身免疫性溶血性贫血对激素无效或需较大剂量维持者,常用环磷酰胺、环孢素和长春新碱等。

六、血浆置换疗法

发生严重贫血者,在静注或静滴皮质激素的同时,如未显效则应及时采取血浆置换疗法,以尽早祛除存在于血浆中的抗体,特别适用于免疫性溶血性贫血危象发作时,常可较好较快改善疗效。有条件时应尽早试用。

七、防治急性肾衰竭

急性溶血发生少尿时,在纠正血容量后,为加快游离血红蛋白的排出,应尽早应用甘露醇,以增加肾血流量及尿量。先用20%甘露醇250ml于15~30分钟内快速静滴完毕,使尿量维持在100ml/h以上。若尿量仍少,应每4~6小时重复1次。24小时尿量应达1500~2400ml。若24小时内仍无尿或少尿,则应停用。呋塞米(速尿)或布美他尼(丁尿胺)可以在用甘露醇的间歇期或甘露醇无效时应用。呋塞米剂量为40~80mg/次静脉注射,必要时可重复使用或加倍量,1天剂量可用至1000mg以上。已发生急性肾衰竭时,治疗原则与其他原因引起的急性肾衰竭相同。

既往处理溶血危象,强调补充碱性液体以碱化尿液,防止肾小管机械性阻塞。目前认为溶血引起肾衰竭的原理是反射性的肾血管痉挛,肾血流量减少,肾小管上皮细胞缺血、缺氧、坏死所致;或认为抗原-抗体复合物能引起肾功能损害;或与DIC有关。因此,过多补碱,尤其在少尿或无尿时,有引起碱中毒的潜在危险,使血液pH改变,导致氧解离曲线右移,更不利于组织的氧摄取,甚至可加速肺水肿的发生,故对碱化尿液防治肾衰竭的意义表示怀疑,不列入常规治疗。但一般认为,有血红蛋白尿的患者,在利尿的基础上,适量给予碳酸氢钠来碱化尿液仍是必要的。

八、防治其他并发症

如防治休克、心力衰竭等。

九、脾切除术

对某些溶血性贫血患者施行脾切除常可收到近期与远期效果,并能减少或防止溶血危象的发生,但须掌握脾切除适应证。对于遗传性球形红细胞增多症、地中海贫血综合征、丙酮酸激酶缺乏、不稳定血红蛋白病和原因不明的自身免疫性溶血性贫血所致的溶血危象,应用大剂量肾上腺皮质激素无效或因其严重副作用而不能耐受治疗,合并显著的脾功能亢进征象,甚至发生溶血危象而不易纠正者,可考虑脾切除术。