随着我国经济的快速发展,人民生活水平和公共卫生条件得到很大改善,营养不良和感染性疾病造成的儿童死亡已得到了有效控制,意外伤害成为0~14岁儿童死亡的首要原因。全世界每天有2000多名儿童死于意外伤害,数以千万计儿童因意外受伤需要就医,其中部分留下终生残疾。儿童常见的意外伤害包括道路交通伤害、溺水、跌伤、中毒和烧烫伤等。

据16个中高收入国家的意外伤害流行病学调查显示,在1~14岁年龄组,中毒的死因排名位于交通意外、火灾、溺水之后,居第4位。

1.中毒的定义

具有毒性作用的物质进入人体后,与组织细胞成分发生生物化学或生物物理变化,引起功能性或器质性改变,甚至危及生命,这一过程称为中毒。

2.小儿急性中毒的流行病学特点

16个中高收入国家的意外伤害流行病学调查显示,在1~14岁年龄组,中毒的死因排名位于交通意外、火灾、溺水之后,居第4位。国内流行病学数据显示,中毒居全人群意外伤害死因的第4位。国外儿童急诊研究网络(Pediatric Emergency Research Networks,PERN)(毒物工作组)于2013年1~12月开展了一项国际多中心横断面前瞻性研究,纳入全球20个国家105个急诊科年龄<18岁儿童的急性中毒数据,结果显示:因急性中毒就诊人数约占总急诊人数的0.47%,发病率在区域间存在巨大差异;多数中毒发生在家中(80.6%),其中消化道摄入占89%,呼吸道吸入占7.6%;无意接触者占68.5%,以南美洲和东地中海区域为主,其中以治疗性药物(42.7%)、家庭日用品(26.8%)、杀虫剂(5.1%)居前三位;自杀企图者占13.8%,以西太平洋区域和北美洲为主,其中治疗性药物占91.8%,主要是精神类药品和对乙酰氨基酚;娱乐性药物中毒以欧洲和西太平洋区域最常见[2];目前我国尚缺乏有关儿童急性中毒的大规模、多中心调查的流行病学数据。国内李玮等对1994~2006年中国医院知识仓库(China hospital knowledge database,CHKD)发表的有关儿童急性中毒的论文做Meta分析,共检索文献142篇,有62篇进入Meta分析,总计报告9 335例,覆盖全国23个省,具有较强代表性。结果显示:男女比例为1.46∶1,城乡比例为1∶1.95;急性中毒患儿1~3岁占36.03%,4~6岁占34.51%;中毒物种以农药、药物和灭鼠药3类为主,共占73.03%;中毒原因以误服误食为主(76.13%);中毒途径以消化道为主(88.19%);死亡率达4.38%,死亡中毒毒种以灭鼠药为主(70.27%);中毒致残率为6.07%。近年来,国内外研究均显示药物中毒已跃居首位。在我国,农村患儿以灭鼠药和农药中毒为主,城市患儿则以治疗性药物中毒多见。国内一项单中心前瞻性研究显示,中毒占儿科急诊患者总数的0.4%,占急诊抢救患儿的3.3%,15.9%需要重症监护病房治疗,病死率为1.1%,农药中毒是致死的主要中毒种类,精神类药物中毒比例有所上升,有机磷类仍为农药中毒的主要类型,但百草枯中毒明显增多;鼠药中毒的比例亦明显增高,以溴鼠灵或溴敌隆类中毒为主要类型。

3.小儿易发生急性中毒的原因

①年幼无知,缺乏生活经验和安全意识,识别能力差。②喜爱尝试新鲜事物,常趁大人不注意,自取服用造成中毒。幼儿期常误将药片当糖丸。学龄前期活动范围更广,接触毒物机会增多。③与家长安全意识淡薄,看护不周有关。有些家长将有毒物品随意放置,更有家长将农药、强酸、强碱等剧毒液体放在孩子熟知的饮料瓶内,孩子常以为是饮料误服而引起严重后果。④青春期儿童情绪不稳定,学习压力大,自杀发生率有上升趋势。

4.小儿中毒方式

①摄入中毒:最多见。②接触中毒:小儿皮肤较薄,表面脂质较多,故接触脂溶性毒物易于吸收,发生中毒;眼结膜、鼻黏膜吸收均较快,故新生儿期用药物滴眼或滴鼻都可造成中毒。③吸入中毒:是气体中毒的主要途径。由于肺泡面积大、吸收快,故多为急性中毒。④注入中毒:包括误注射药物、蜇伤、咬伤中毒。⑤直肠吸收:在小儿常由灌肠引起。

5.毒物在人体内的分布

主要在体液和组织中。影响分布的因素有:①毒物与血浆蛋白的结合力。②毒物与组织的亲和力。③毒物通过血脑屏障、胎盘屏障的能力。例如儿童易患铅性脑病;吗啡对新生儿的毒性也比成人大3~10倍。

6.毒物在人体内的代谢、转化

肝脏是毒物在人体内转化的主要场所,其他如肾、胃、肠、心、脑、脾、肺以及各组织的网状内皮细胞也进行代谢转化。

毒物的排泄:①经肾排泄:即通过肾小球滤过和肾小管分泌。毒物经肾小球滤过后,在肾小管内或被重吸收,或经尿液排泄。后者与pH值有关,一般碱性物质在酸性尿中易被排泄,反之亦然。如苯巴比妥中毒时,可口服碳酸氢钠,使尿呈碱性,以加速其经肾排泄。②经胆道排泄:经胃肠道吸收的毒物先经门静脉系统进入肝脏,在肝内转化后,其代谢产物或毒物本身由肝细胞分泌入胆汁,再进入肠内被排泄。一部分毒物在肠内可被再吸收形成肝肠循环,导致从体内延缓排泄。③其他排泄途径:小肠和大肠的黏膜可排出一些重金属及生物碱。少量毒物可经汗腺、唾液腺排至体外,有害气体则经肺排出,有些毒物还可分泌至乳汁中而引起婴儿中毒。

7.中毒的机制

①干扰酶系统:毒物通过抑制酶系统,与酶的辅因子或辅基相反应或相竞争,夺取酶功能所必需的金属激活剂,生成配位化合物;②阻抑血红蛋白的携氧功能;③变态反应:由抗原抗体作用在体内激发各种异常的免疫反应;④直接化学性损伤;⑤麻醉作用;⑥干扰细胞膜或细胞器的生理功能。

8.中毒的防控

首先必须意识到对儿童中毒的有效防控,是一项涉及政府主导、多部门协调合作、全民关注和参与的社会系统工程,不能将其仅仅看作是一个“卫生预防”的问题。可从以下几方面做好工作:①加强儿童看护教育:通过健康教育,提高家长日常生活中的安全意识,根据儿童的年龄、发育状况和伤害危险的暴露程度,注重识别和消除家庭伤害危险因素。如家中药品、剧毒物品要妥善保管;勿擅自给小儿用药;不要将外用药物装入内服药瓶中;各种农药务必按照规定办法使用等。②建立完善的中毒监测网络:我国尚未建立全国儿童中毒监测系统,缺乏准确数据全面描述中毒的概况和变化趋势,影响了中毒控制的研究及针对性措施的制定和实施。

小儿中毒不同于成人。成人的中毒多与职业有关,慢性中毒居多。小儿的中毒则与周围环境密切相关,以急性中毒为主,1~5岁年龄段最易发生。据美国2008年中毒控制中心协会关于国家中毒数据系统(NPDS)第26届年会报道,急性中毒患儿中年龄在20岁以下者占 65.03%,其中 1~2岁者占33.49%;女性略多于男性;位于前5位的毒物为止痛剂(13.3%)、化妆品(9.0%)、家用清洁剂(8.6%)、镇静安眠药(6.6%)、玩具等其他混杂物(5.2%); 95.58%的毒物接触发生在家中;经消化道摄入者占77.7%,呼吸道吸入占7.8%;无意接触占82.8%,包括意外、误用、食物中毒、职业接触、环境污染;有意接触占13.5%,其中自杀占8.7%。据国内报道,儿童中毒以农药、药物和灭鼠药为主,共占73.03%;中毒原因以误服误食为主,占76.13%;病死率达4.38%,因接触灭鼠药致死者占首位,达死亡病例的70.27%;中毒致残率为6.07%。目前我国尚缺乏有关儿童急性中毒的大规模、多中心调查的流行病学数据。

1.血清浓度

对已明确或基本明确为某种特殊毒物中毒,应测其血浓度。

2.其他血液检查

严重中毒患儿应采血检查全血细胞计数、凝血酶原时间、血电解质、BUN、肌酐、肝功、血糖、血气分析和血清渗透压等。

(1)计算阴离子间隙:阴离子间隙=Na+-(Cl-+HCO3-),正常范围8~12mEq/L。阴离子间隙增大的代谢性酸中毒包括以下疾病或中毒,可简单记为“MUD PILES”:甲醇(methanol)、尿毒症(uremia)、糖尿病酮症酸中毒(diabetic ketoacidosis)、副醛(paraldehyde)、铁剂(iron)、异烟肼(isoniazid)、乳酸酸中毒(lactic acidosis)、乙醇(ethanol)、乙二醇(ethylene glycol)和水杨酸盐(salicylate)。

(2)血气分析能提供患儿酸碱平衡状态的重要信息,如急性水杨酸盐中毒时出现的呼吸性碱中毒和代谢性酸中毒等;低血糖见于乙醇、异烟肼、胰岛素、普纳洛尔、口服降糖药等中毒;高血糖见于水杨酸盐、异烟肼、吩噻嗪类药物、拟交感神经药等中毒;低钙血症常见于草酸盐、乙二醇、氟化物等中毒。

(3)先以公式计算渗透压(2×Na+血糖/18+BUN/2.8),然后以测定渗透压-计算渗透压得出渗透压差(正常值<10),若渗透压差超过正常值,提示甲醇、乙二醇、糖尿病酮症酸中毒(丙酮)、异丙醇、乙醇等中毒。

3.心电图

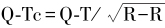

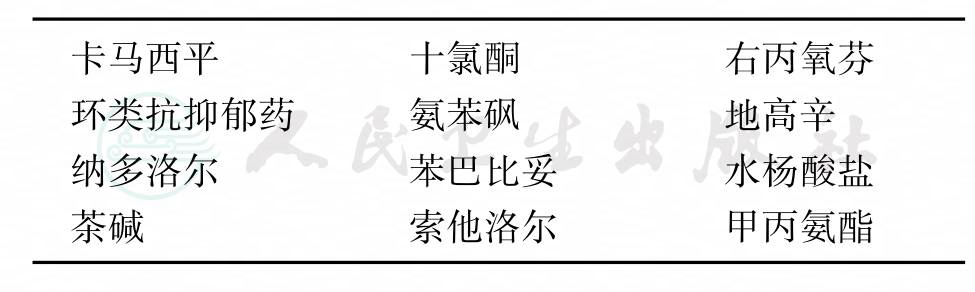

毒物对心电图的影响可大致分为Q-T间期延长(阻断心脏钾离子外流通道的药物)和QRS波增宽(阻断心脏快速钠离子通道的药物)2种类型。

(1)导致Q-T间期延长的毒物

任何阻断心脏钾离子外流的药物或毒物均会延迟心肌复极,导致Q-T间期延长,出现异常的T波和U波改变。心肌细胞复极的延长,会导致细胞膜内外电位差的缩小,进而触发内向除极电流的激活,心肌兴奋性增加,形成折返,引发室性心动过速,以尖端扭转型室速最常见。由于Q-T间期受心率影响,临床常采用校正的Q-T间期,即Q-Tc间期。 ,Q-Tc≥0.46秒为延长。Q-Tc>0.5秒易触发心律失常,但Q-T间期延长触发心律失常的阈值因人而异,因药物而变。在同等Q-T间期数值的情况下,心动过缓较心动过速者更易触发尖端扭转型室速。心电图表现为Q-T间期延长的毒物见表43-4。其他导致Q-T期间延长的病因有先天性Q-T间期延长综合征、二尖瓣脱垂、电解质紊乱(低钾、低钙、低镁)、低体温、心肌缺血、甲状腺功能减退、神经系统损伤。

,Q-Tc≥0.46秒为延长。Q-Tc>0.5秒易触发心律失常,但Q-T间期延长触发心律失常的阈值因人而异,因药物而变。在同等Q-T间期数值的情况下,心动过缓较心动过速者更易触发尖端扭转型室速。心电图表现为Q-T间期延长的毒物见表43-4。其他导致Q-T期间延长的病因有先天性Q-T间期延长综合征、二尖瓣脱垂、电解质紊乱(低钾、低钙、低镁)、低体温、心肌缺血、甲状腺功能减退、神经系统损伤。

(2)导致QRS波增宽的毒物

任何阻断心脏钠通道的药物或毒物均可延缓心肌细胞0相除极的速度,导致QRS波增宽,被称为膜稳定效应、局麻药效应或奎尼丁样效应。轻症病例仅表现为束支阻滞,重症病例QRS波可增宽至难以区分室性还是室上性心律,再进一步可出现正弦波乃至心脏停搏。同样此类药物还可减缓心室内的心电传导,引发折返,导致室性心动过速和室颤。临床难以从心电图的特征来判定QRS波增宽源自中毒还是非中毒因素,有研究显示QRS波终末期40毫秒电轴右偏与三环类抗抑郁药密切相关,但尚不清楚上述表现是否也见于其他钠通道阻滞剂。阻断心脏钠通道的药物见表43-4,此类药物可有多种不同的临床表现,如苯海拉明、丙氧酚和可卡因可分别表现为抗胆碱能、阿片类、拟交感兴奋等综合征样表现。此外某些药物并非单纯影响心肌钠通道,还可影响心肌钙内流和钾外流通道,从而出现不同类型的心电图改变。但应该强调,表43-4列举的钠通道阻滞剂中毒患儿,均会对高渗盐水或碳酸氢钠治疗产生反应。因此对QRS波增宽的中毒患儿(尤其是血流动力学不稳定者),可经验性给予5%碳酸氢钠1~2mEq/kg,若QRS波缩窄则提示钠通道阻滞剂中毒,此举亦可帮助改善心肌收缩力和预防心律失常。

除上述2种常见的类型外,还有一些其他药物引发的心电图改变,如锂中毒可出现非特异性的T波平坦或倒置,β受体阻滞剂可导致心动过缓和心脏传导阻滞。

表1 常用钾离子通道阻滞剂和钠离子通道阻滞剂

4.X线检查

对伴有呼吸窘迫的患儿应拍胸片以观察是否有吸入性肺炎或肺水肿。以下毒物X线不透光,可通过腹部X线检查发现:一些含铁制剂、重金属(铅、砷、汞)、吩噻嗪、碘化物、缓释或肠溶剂型药物。

5.毒物筛查

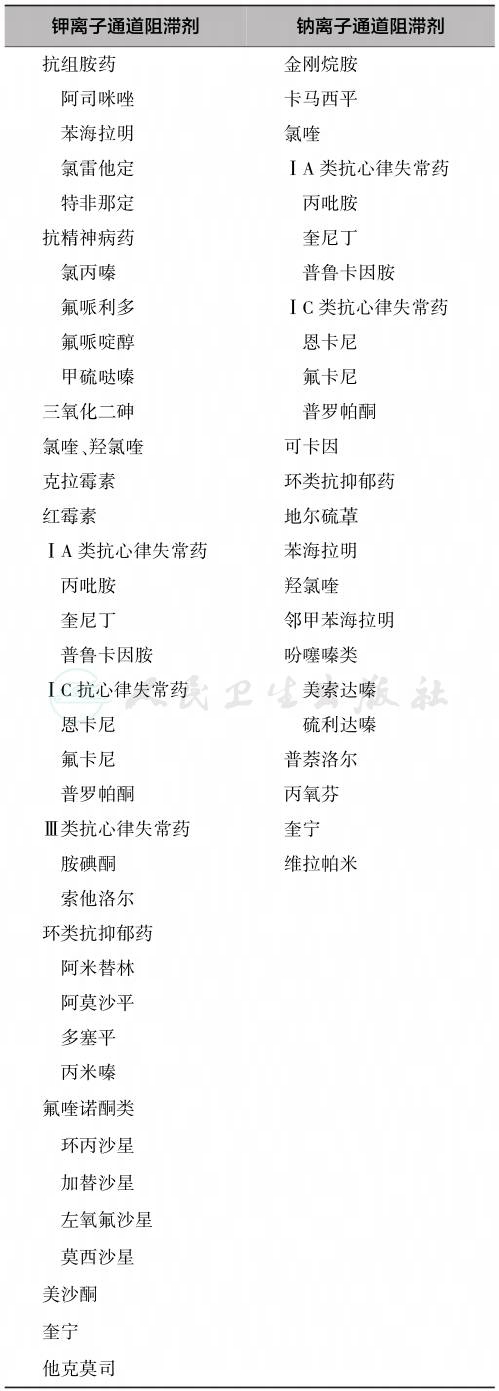

对怀疑中毒患儿,可留血液、呕吐物、灌洗液和尿标本做毒物筛查。由于毒物代谢产物在吸收后48~72小时持续从尿液排出,送检尿液做毒物筛查更有价值。目前多数地区设毒物筛查中心,有些地区可借助公安局毒物鉴定部门进行毒物检测和鉴定。应注意毒物筛查并非万能,亦可出现假阳性及假阴性(药物半衰期短且未及时送检标本),应结合临床综合分析。在缺乏条件时,某些简单的化验可帮助判定毒物(表2)。

【现场流行病学调查】

当患儿临床上难以找到诊断依据时,现场流行病学调查十分必要,尤其是群体发病时。例如通过对患儿生活、学习的地方及中毒地点进行仔细调查,寻找有无可疑的化学品、环境中有无造成中毒的物理化学特征等。

表2 几种中毒的简单化验

儿童急性中毒的治疗强调综合处理,一般分为五个步骤:①稳定生命体征;②尽快清除未被吸收的毒物;③阻止毒物吸收;④促使已经吸收的毒物解毒和排泄;⑤对症治疗。治疗时应根据每个患儿的具体情况,灵活安排治疗次序。急性中毒的治疗原则是:抢救分秒必争,诊断未明以前积极稳定生命体征和脏器功能,诊断一旦明确,尽快应用特效解毒剂。

一、一般急救处理

(一)稳定生命体征

1.一般原则

无论是接触还是摄入毒物,都应立即按以下ABC步骤进行复苏治疗。复苏措施最好在解毒或洗胃治疗之前实施。

(1)气道和呼吸(airway and breathing)

对中毒患儿首要的救护措施是建立良好气道和足够的通气。如果出现气道梗阻或呼吸衰竭,行气管插管并实施机械通气。

(2)循环(circulation)

如果出现循环灌注不良或循环衰竭,应静脉输入20ml/kg的生理盐水,可重复使用直到患儿病情稳定,必要时使用血管活性药。

2.昏睡患儿

除上述一般原则,对昏睡患儿还应采取以下措施:

(1)建立静脉通道,测血糖,若存在低血糖,按0.5~1.0g/kg静脉给予葡萄糖。如有效,再以葡萄糖溶液持续静脉点滴。

(2)纳络酮:除葡萄糖外,对怀疑阿片类中毒患儿,可考虑纳洛酮静脉推注(<20kg按0.1mg/kg;>20kg按2mg)。若无效,每2~5分钟可重复使用,总量不超过10mg,若无反应,则诊断可能有误。如需反复使用纳络酮,可按5~20μg/(kg·h)持续静脉点滴,根据反应调节剂量。

(3)实施心电监护,并作心电图检查确定是否有心律失常。

(4)送血、尿和最初的胃内容物作毒物分析,并采血测血气、血电解质、血糖、血氨、肝肾和凝血功能。

(5)应考虑其他可能导致昏迷的原因:如外伤、中枢神经系统感染、缺氧缺血性损伤和瑞氏综合征。

(二)清除未被吸收的毒物

1.对接触中毒的处理

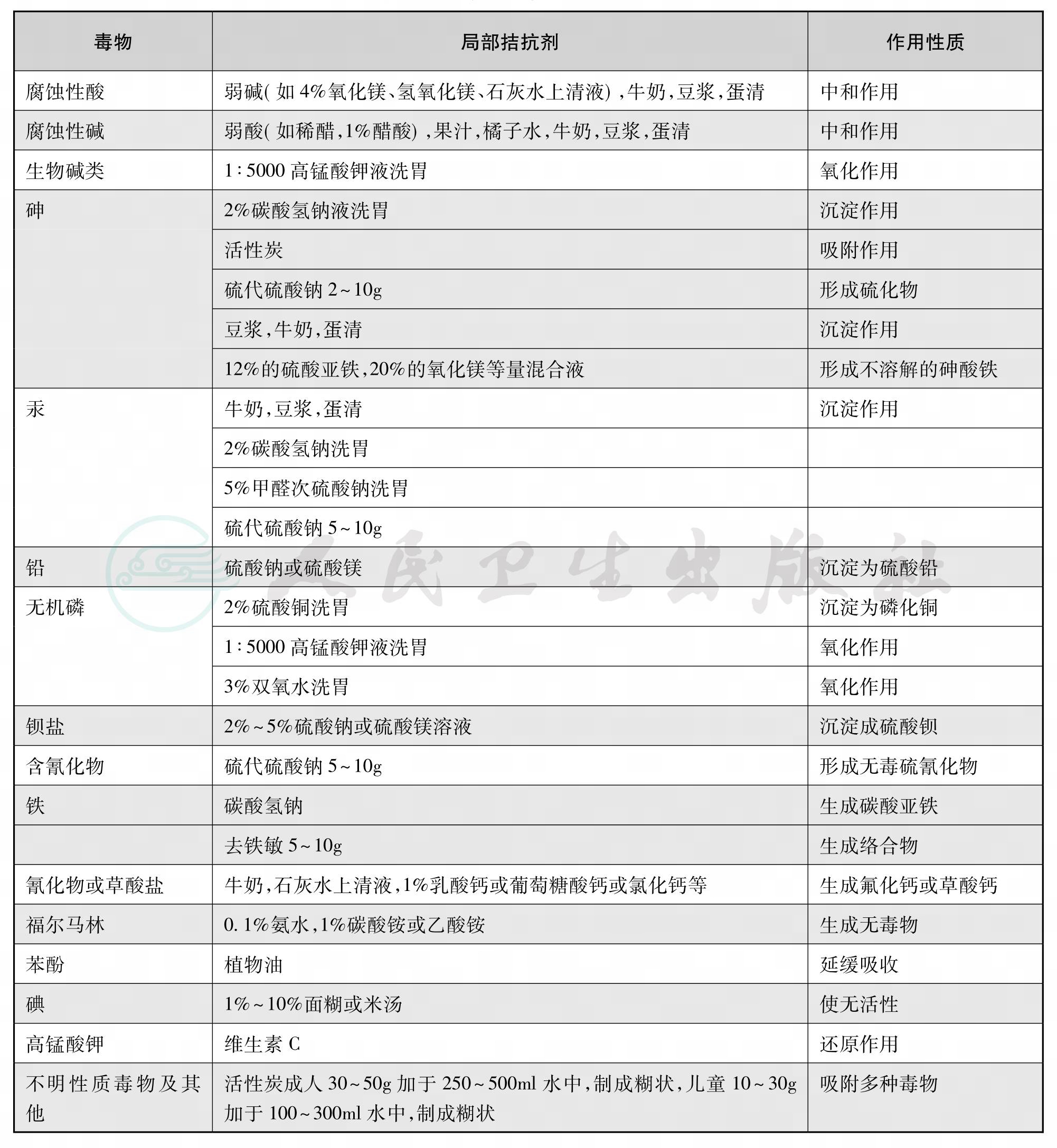

应立即脱去污染的衣服,用肥皂和清水清洗被污染的皮肤,特别注意毛发及指甲部位。对不溶于水的毒物可用适当溶剂清洗,也可用适当的拮抗剂或解毒剂冲洗(表5)。但强酸、强碱等腐蚀性毒物忌用中和剂,因为化学反应可加重损伤。对于深入皮肤或黏膜的毒物颗粒,应该完全清除。毒物溅入眼内,应以室温生理盐水或清水冲洗至少5分钟,然后送眼科处理。

2.对吸入中毒的处理

应立即移离有毒场所,呼吸新鲜空气,保持气道通畅,必要时吸氧或进行人工通气。

3.对口服中毒的处理

对于经口中毒者,摄入毒物1小时内胃清除是最有效的,之后清除效果减少。在有效时间采用催吐、洗胃、导泻或洗肠,以清除毒物。

表5 毒物局部拮抗剂及其应用

(1)催吐

是排除胃内毒物最简便的方法。下列情况禁用催吐:强酸、强碱中毒;汽油、煤油及油脂类毒物;惊厥、昏迷及没有呕吐反射的患儿;麻醉剂、镇静剂中毒;樟脑、士的宁等易致惊厥的药物中毒;心血管功能不稳定或严重的心血管疾病患儿;6个月以内的婴儿中毒。催吐的方法有两种:

1)刺激引吐

用压舌板、匙柄、筷子、笔杆或手指,刺激咽部和咽后壁,使之呕吐,若食物过稠,可令患儿喝适量微温清水、盐水或选用的液体(表4),然后再促使呕吐,如此反复行之,直至吐出液变清无味为止。危重患儿或年幼小儿往往不合作,可用胃管将水灌入,然后拔出胃管,再行探咽催吐,或不拔胃管径直洗胃。

2)吐根糖浆催吐

由于吐根糖浆可能出现延迟呕吐,清除胃内毒物作用有限;呕吐时间延长会影响活性炭的使用,而活性炭对胃的净化作用优于催吐;有可能带来不必要的不良反应,如吸入肺炎、水电酸碱紊乱、横膈膜破裂、胃破裂、食管黏膜撕裂等,鉴于上述原因美国儿科学会不再推荐使用吐根糖浆抢救中毒,也不再作为家庭中毒治疗的常规措施,而用活性炭替代吐根糖浆治疗摄入中毒患儿。仅在以下情况谨慎考虑使用:家庭用品中毒或摄入相对无毒物质时;服用了活性炭不能吸收的毒物(如铅、铁和锂),且预计到达救援单位需时较长(>1小时)。口服剂量为:6~12个月:10ml;1~12岁:15ml;>12岁:30ml。服用吐根糖浆后应给5ml/kg的液体口服,最大剂量240ml。1岁以上患儿,重复使用1次比较安全。一般在20分钟内可诱发呕吐,最多可清除1/3胃内容物。

(2)洗胃(gastric lavage)

洗胃应尽早进行,一般在服毒后1小时内最有效。摄入腐蚀性物质或石油馏分时,不能洗胃。毒物性质不明时,一般采用生理盐水洗胃。若已知毒物种类,应以相应的解毒剂(表4)洗胃。洗胃液温度25~37℃,用量按每次5~10ml/kg,反复多次洗胃直至水清无味为止。

注意事项:①兴奋剂中毒时,应在用镇静剂后再行洗胃,以免引起惊厥。②昏迷、惊厥或失去咽反射的儿童,洗胃前须插入带气囊的气管导管保证气道通畅。③洗胃时让患儿侧卧,头呈稍低位。合作患儿可经口插入大孔胃管,不合作或昏迷患儿可经鼻孔插入。若此时已插有带气囊的气管导管,插胃管前应将气囊放气,以免造成食管损伤。胃管插入后,应确认置于胃内,先尽可能抽出胃内容物,再将洗胃液灌入。④洗胃完毕拔出胃管前,将活性炭、泻剂和解毒剂由胃管灌入。拔胃管时要将胃管上端压紧,以免管内液体外流进入气管。

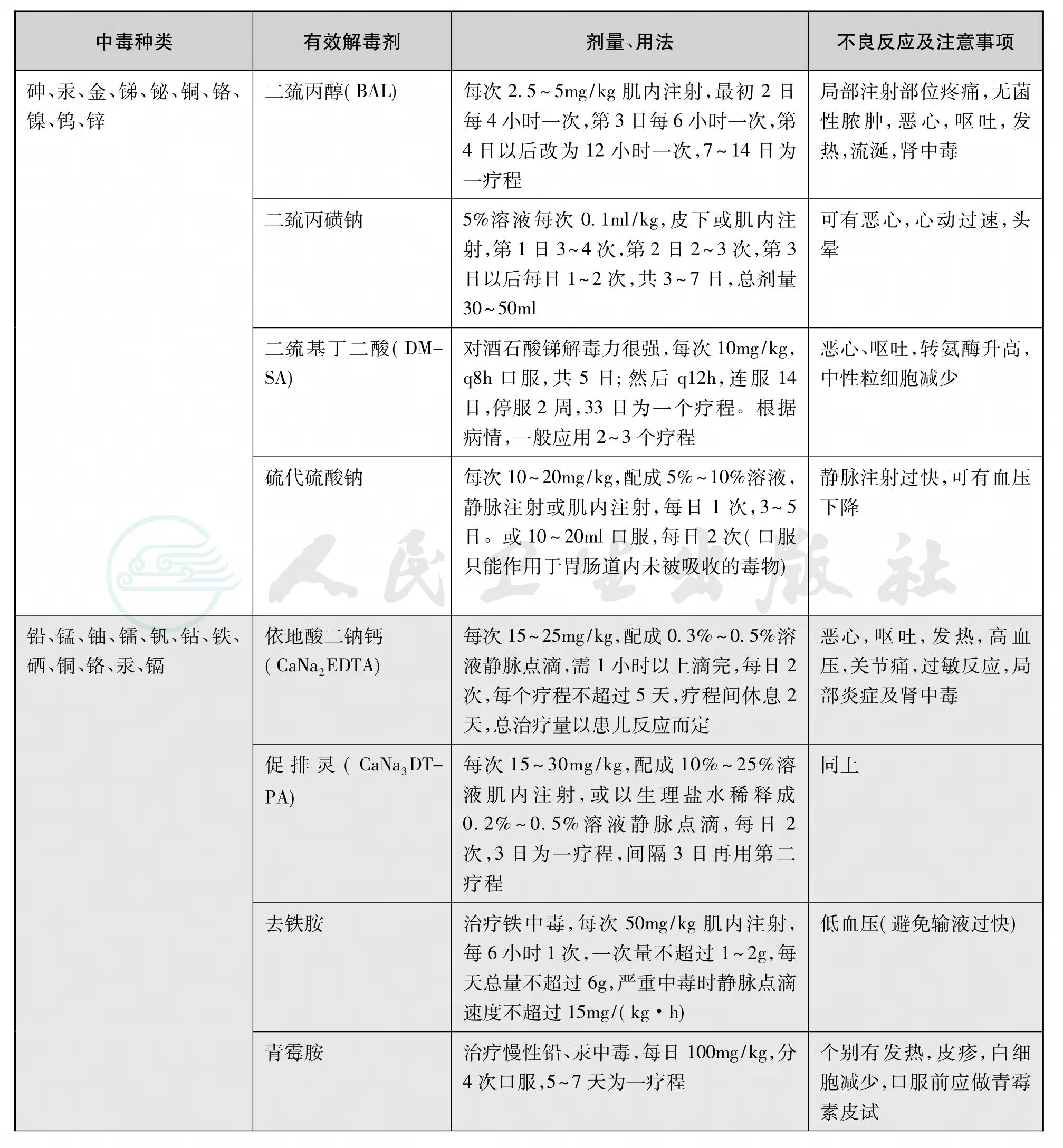

(3)活性炭(active carbon,AC)

是最常用和最有效的胃肠道净化剂,可吸附毒物,减少毒物的吸收。活性炭应当在毒物摄入后尽早使用,1小时内作用最大。对中毒病史不明或摄入时间不明确者,活性炭是首选的胃肠道净化方法,即使延迟使用也有效。活性炭对酸、碱、氰化物、碳氢化合物、醇类(甲醇、乙醇、异丙醇)、农药滴滴涕(DDT)、重金属(铅、铁、锂、钾、镁)无效。

活性炭用量与摄入毒物量的比例通常是10∶1,推荐剂量为1g/kg(最大量50g),按1g加10ml水制成糊状,口服或胃管注入,给予泻剂导泻。某些药物(表6)可通过多次给予活性炭,提高进入肠肝循环药物的清除,可每2~4小时用活性炭0.5g/kg,在前2~3次使用活性炭同时给予小量泻剂,以后不用泻剂,直至排出有活性炭的大便为止,一般持续24~48小时。

注意事项:①不能与吐根糖浆同时使用,若使用吐根糖浆已诱发呕吐,应予30~60分钟后给活性炭;②不能在N-乙酰半胱氨酸之前使用,因为它可能吸附这类药物并使其失活;③应用活性炭时,需注意保护气道,并除外胃肠道不完整和肠梗阻;④用活性炭加用盐类泻剂应注意电解质平衡。

表6 重复使用活性炭有效的中毒

(4)导泻(purgation)

毒物进入肠道,应服泻剂,以使毒物尽快排出。泻剂的选择以对胃肠道黏膜刺激性小而能减少毒物吸收者为佳。临床最常用的是硫酸镁或硫酸钠,以250mg/kg配成10%溶液口服,硫酸钠较硫酸镁安全。25%山梨醇或20%甘露醇2ml/kg,内服在肠内不吸收,泻下作用甚好。除苯酚中毒外,一般不用油剂导泻,苯酚中毒时,应先服蓖麻油30~60ml(成人量,小儿酌减),然后再服硫酸钠。

(5)洗肠(enema)

中毒时间稍久(一般超过4小时),毒物主要存留在小肠或大肠,而又需尽快清除时,需洗肠;有些中毒可使肠蠕动减弱,泻药不能发挥很好作用时,也需洗肠。存于小肠的毒物,最好用“丫”形管以大量液体作高位连续灌洗。洗肠液可用1%温盐水,1%肥皂水或清水,也可加入活性炭。国外多采用等渗的聚乙二醇电解质溶液,不易产生腹泻或电解质紊乱。对小年龄儿童,剂量100~200ml/h;青少年,剂量1~2L/h。灌洗过程是连续的,直至直肠流出的液体清亮为止,约需4~6小时。灌肠期间记出入量,并注意电解质平衡。对服腐蚀性毒物者或患儿极度虚弱时,禁忌导泻及洗肠。

(三)阻止毒物吸收

1.对皮下、肌内注射中毒或蛇咬、蝎螫中毒的处理

注射处或伤口近心端用止血带结扎,以不让止血带远端的脉搏消失和不让止血带产生搏动感为适度,每15分钟放松1分钟。若毒物注入不久,可于注入部位注射1∶1000肾上腺素0.3~0.5ml,或局部放置冰袋,以使血管收缩,延缓吸收。若强毒注入,应作切开吸引和冲洗。

2.对口服中毒的处理

在催吐、洗胃过程中或其后,应给予拮抗剂(表4)直接与未被吸收的毒物发生作用,以减低毒性或防止吸收。常用的方法有:

(1)中和解毒

强酸中毒可用弱碱(4%氧化镁、氢氧化镁、石灰水上清液、肥皂水)中和,强碱中毒可用弱酸(1%醋酸、稀醋、果子水、橘子水、5%枸橼酸)中和,以减低或失去毒性。牛奶、豆浆、蛋清也都有中和酸、碱的作用。碳酸氢钠虽为最常见的弱碱,因其与酸作用后产生二氧化碳气体,用于中和胃内强酸腐蚀中毒时,有导致胃穿孔或破裂的危险,故忌用。

(2)氧化解毒

应用氧化剂洗胃,可使多种毒物氧化解毒。如1∶5000高锰酸钾溶液可使多种生物碱、有机毒物、无机磷等氧化,0.3%过氧化氢也有同样作用。

(3)沉淀解毒

牛奶、蛋清以及钙剂,能分别与不同毒物发生沉淀作用,从而解毒或延缓吸收。

(4)吸附解毒

最常用的是活性炭,可吸附多种生物碱、药物和化学物质。

(5)转变为无毒化合物

利用毒物的化学性质与另外一种物质转变为无毒的化合物。如砷或氰化物中毒时,用硫代硫酸钠生成无毒的硫砷化物或硫氰化物;氟化物或草酸盐中毒时,应用钙剂使之转变为无毒的氟化钙或草酸钙。

(6)保护黏膜,延缓吸收

牛奶、豆浆、蛋清、面糊、米汤、脂肪(油类)等内服后,可以混裹毒物,减少毒物与胃肠黏膜接触,起到保护胃肠黏膜、延缓吸收的作用。选用拮抗剂要根据毒物种类而定(表4)。豆浆、牛奶、蛋清可作为金属毒物的抗毒剂;活性炭和稀释碘酒对抗生物碱的效果好;硫代硫酸钠能与砷、汞、锑、铅、氰化物等形成无毒的硫化物。对中毒物质不明的患儿可给0.45%~0.9%盐水以稀释毒素。

(四)促使已吸收的毒物排泄

毒物吸收后,多由肝脏解毒,或由肾脏随尿排出,或经胆管随粪便排出,少数毒物可由肺脏、汗腺排出。因此,促使毒物排泄多从以下几方面着手:

1.利尿排毒

补液并使用利尿剂清除体内毒物。应用利尿药的先决条件是:毒物必须经肾脏排泄,血液中药物浓度较高,循环和肾功能良好。碱化尿液可促进弱酸性毒物的排泄,如水杨酸盐、苯巴比妥、百草枯等中毒。可用5%碳酸氢钠2~3ml/kg配成等渗溶液于1~2小时静脉滴注,期间检查尿pH,维持尿pH 7.5~8为宜。

2.血液净化疗法(blood purification therapy)

自1955年Schreiner首次报道用血液透析治疗急性水杨酸中毒患儿以来,血液净化疗法经过50多年的发展,已经成为急性中毒救治的重要手段。血液净化疗法是将人体的血液引出体外,利用吸附、透析、滤过、亲和层析、膜分离等原理,清除血液中异常溶质和代谢产物,然后再将净化后的血液回输体内。其不仅可以从血液中直接而迅速地清除药物或毒物,终止其对器官的毒理作用,同时还有替代重要脏器功能、维持内环境稳定的作用。

(1)血液净化时机

急性中毒后3小时内是进行血液净化的最佳时机,此时血液中毒物(药物)浓度达到最高峰,12小时后再进行治疗则效果较差。在没有绝对禁忌证时,应争取尽早选择血液净化治疗。临床上血液净化用于中毒救治的时机可参照Winchester制定的标准:①临床中毒症状严重并出现深度昏迷,同时伴有多种生命体征异常,如低血压、低体温、低通气或呼吸暂停、低血氧等;②经积极对症处理和常规解毒措施无效,病情仍有进行性加重;③伴有严重肝、肾等解毒脏器的功能障碍;④服用未知种类、数量、成分及体内分布情况的药物或毒物而出现深度昏迷者;⑤已知产生延迟性毒性的毒物中毒,尚未出现严重临床中毒症状、晚期才出现生命危险,若治疗延误,则可能失去抢救机会者,如毒蕈类、百草枯中毒者;⑥根据药物毒性大小及既往经验,毒性大、预后差的毒物中毒;⑦血药浓度达到或超过致死量,或两种以上药物中毒。

(2)血液净化模式

包括血液灌流(HP)、血液透析(HD)、血浆置换(PE)、腹膜透析(PD)、连续血液净化(CBP)等。模式的选择主要根据:①药物或毒物的药代动力学参数。对于能被活性炭吸附的药物或毒物,尤其是分子质量较大、脂溶性高和蛋白结合率高者,HP的清除率高于HD,对于小分子水溶性药物或毒物,HD优于HP。对于血浆蛋白结合率高(大于60%),又不易被HD或HP所清除的药物、毒物可选用PE。对中毒原因不明者,可采用HP或与HD串联应用。②患儿的状态和当地医院的条件。小婴儿、并发多器官功能衰竭及循环不稳定的患儿宜采用连续血液净化或PD。HP设备要求及操作简单,适用于基层医疗单位和现场急救。在没有其他血液净化条件而又不能转院的紧急情况下,可采用最简单的换血疗法。

(五)高压氧疗法

在高压氧情况下,血中氧溶解度增高,氧分压增高,促使氧更易于进入组织细胞中,从而纠正组织缺氧。所以高压氧疗法(hyperbaric oxygen therapy)适用于各种中毒引起的严重缺氧。一氧化碳与氧竞争与血红蛋白结合,前者结合力大于后者20~30倍,在一氧化碳中毒时,应用高压氧治疗,可以促使一氧化碳与血红蛋白分离。

二、对症治疗

对症治疗非常重要,因为中毒患儿自身解毒或应用特效药解毒都需要一定时间,而各种严重症状如惊厥、呼吸困难、循环衰竭等,若不及时对症治疗,随时可危及生命,使患儿失去解救时机。所以针对症状采取适当对症治疗,是中毒抢救的重要一环。特别是在中毒原因不明或没有特效解毒药治疗的情况下,积极对症治疗至关重要,可支持患儿度过危险期。

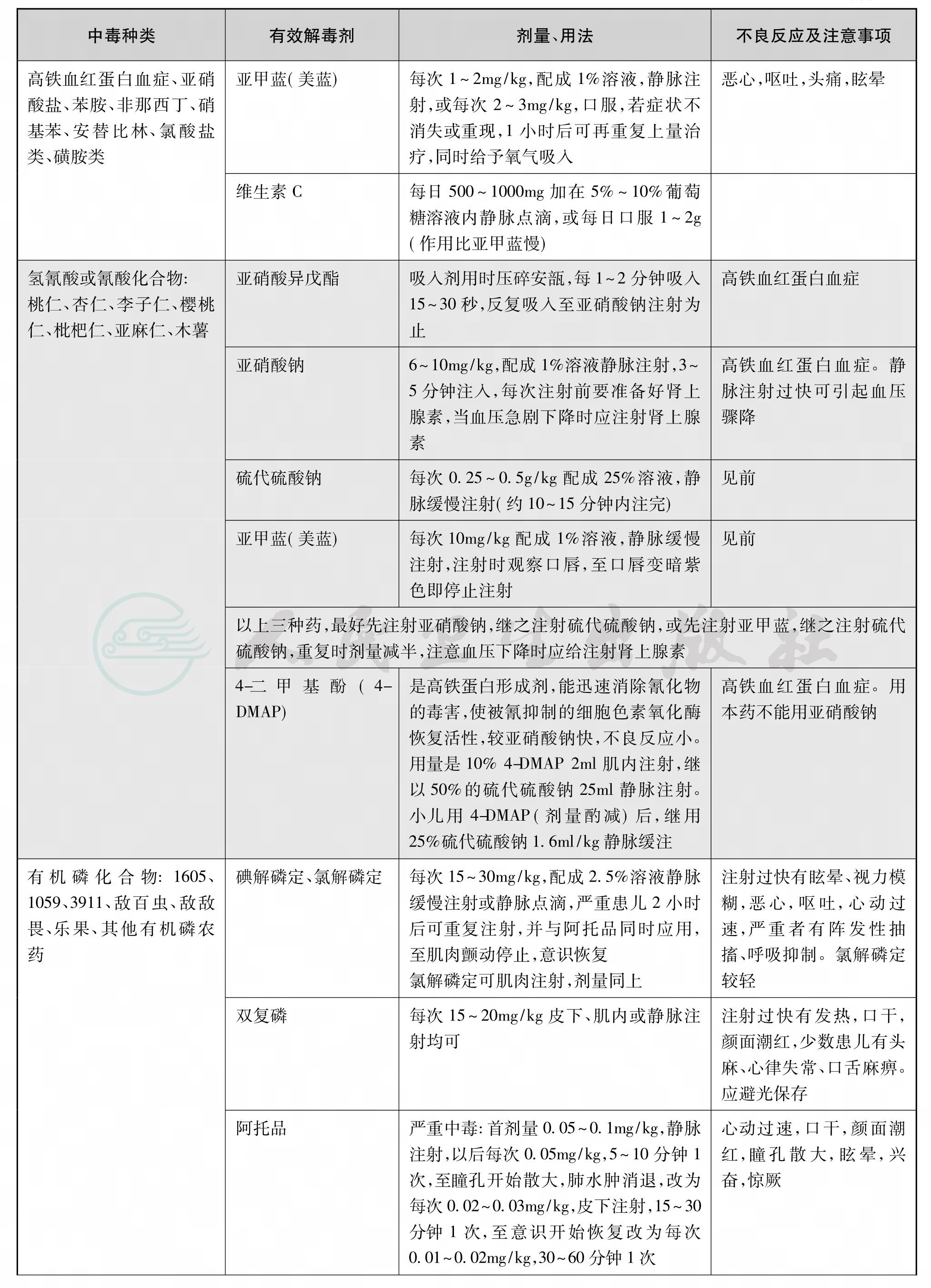

三、特殊治疗

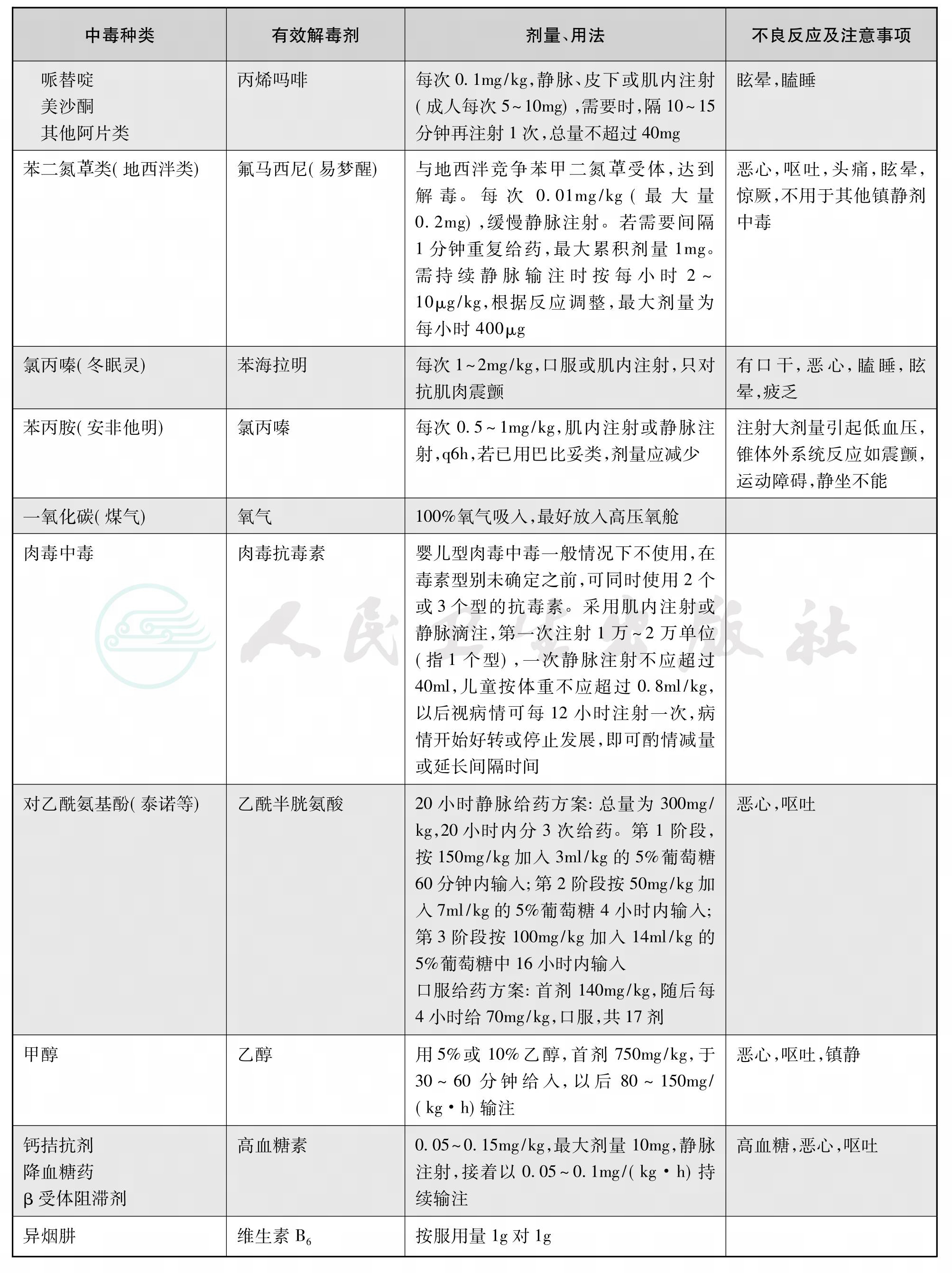

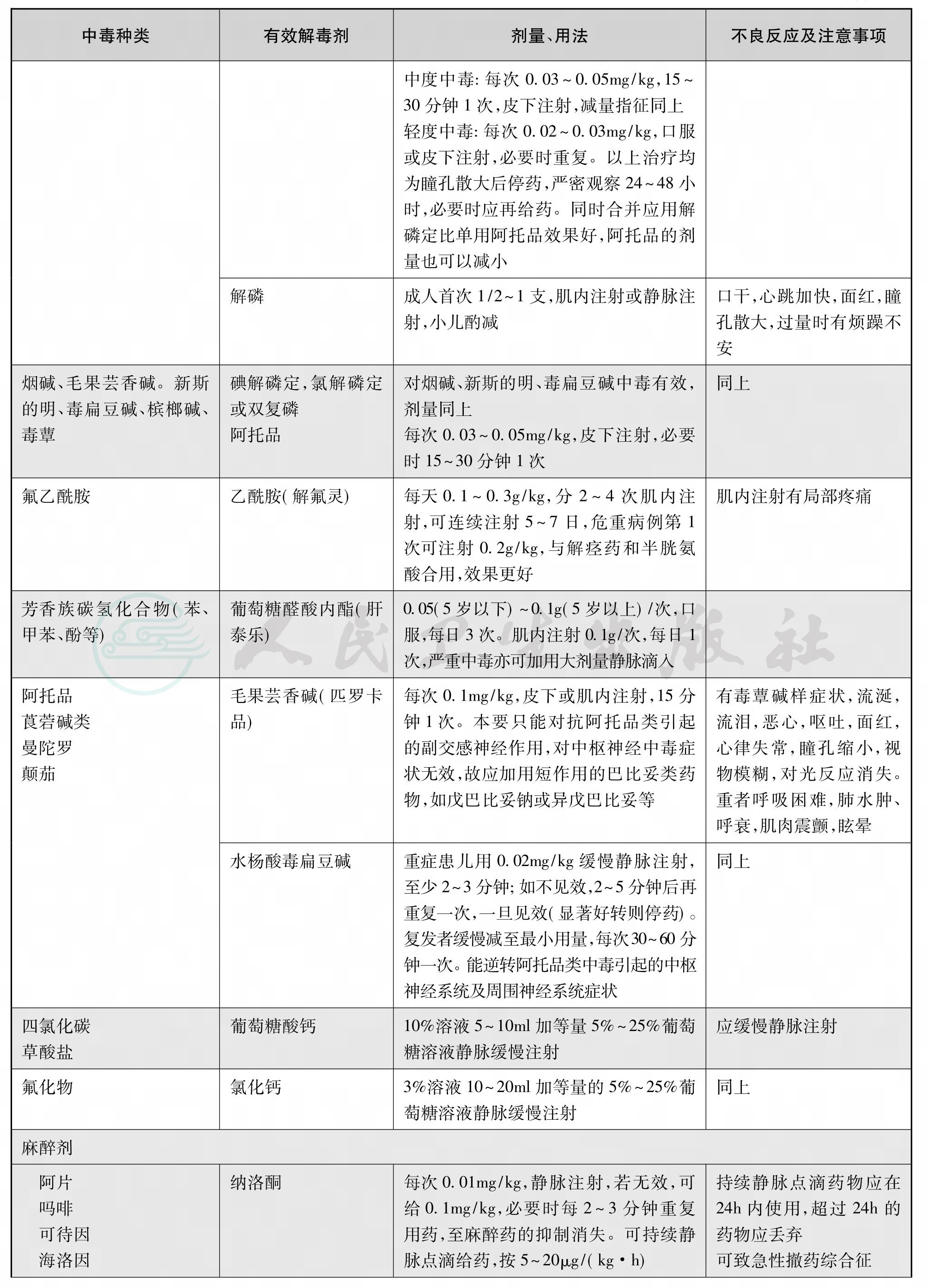

有些中毒有特效解毒药。对这些中毒,临床上一旦诊断明确,就应该尽快应用特效解毒药。表7说明中毒种类和特效解毒药物的名称、用量和用法。

表7 常见毒物的解毒剂名称、剂量和用法

续表

续表

续表