验光的方法包括客观验光法和主觉验光法;正视化和远视储备的概念;近视性屈光不正的分类和近视的危害;远视眼与调节的关系;散光的定义与分类;屈光参差的矫正原则;角膜塑形镜的原理;接触镜的优缺点;各类屈光手术的原理、适应证和相对禁忌证。

对于任何视力减退的患者,均应在排除屈光不正的基础上,确定其视力障碍的性质。任何视力正常而主诉有眼睛疲劳的患者,也应该在排除屈光不正之后,才能确定眼睛疲劳的原因。临床工作中,常有将屈光不正误诊为球后视神经炎,或把视力正常但有明显视物疲劳的远视、远视散光、混合散光误诊为青光眼或神经性眼眶疼痛等,并做了一系列的检查和治疗,给患者造成了不必要的痛苦及负担。以上情况的发生,主要是没有常规进行屈光检查或屈光检查不准确所致。所以,正确的屈光检查对视功能不良原因的判断及最终作出正确的临床诊断具有重要意义,也是判断眼病治疗效果和预后效果的重要手段。同时,准确的屈光检查结果,也为屈光矫正提供了必要的依据。此外,屈光不正的患者,其眼病治疗后的视力是否有所提高,也必须以治疗前后的矫正视力为基础进行分析比较。

屈光检查有两种方法,即客观验光法及主观验光法。客观验光法不凭被检者的感觉,只凭检查者熟练的检影技术来决定被检眼的屈光状态。客观检影后,当瞳孔恢复正常后,再进行主观试镜。主观验光法只凭被检者主观的感觉,需要有被检者的密切合作。小瞳孔下检查,因为有调节因素的影响,所得结果不一定准确,必要时需要睫状肌麻痹验光(散瞳验光)。儿童、青少年因其调节能力较强,应当做睫状肌麻痹验光。

客观验光法不凭被检查者的主观知觉,而是客观地测定被检眼眼底反射光线所形成像的位置,借此来判断眼球的屈光状态。通过测定被检眼的远点距离,即可知被检眼是否有近视、远视或散光;而通过测定角膜表面的曲率半径,则可知角膜散光的程度。客观检查法中以视网膜检影法最常使用,它能迅速正确地判断被检眼的屈光状态。进行屈光检查时,最好先用客观验光法(检影法),然后再进行主观插片矫正,最后得出较准确的眼镜处方。

1.直接检眼镜检查法

(1)光学原理:

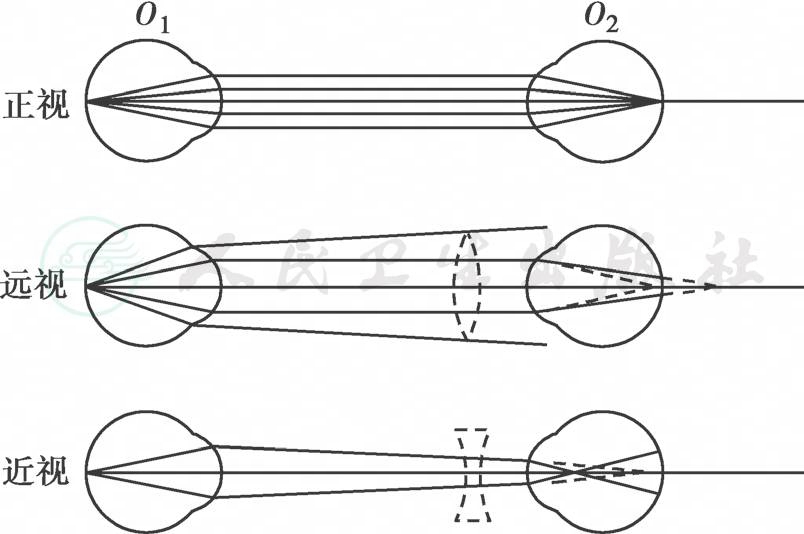

假如检查者及被检查者均为正视眼,那么由被检查者眼底发出的光线必为平行光线,并在检查者视网膜上形成清晰的像。假如被检查者为远视眼,其眼底发出的光线则为散开光线,因此检查者必须用调节力或借助凸透镜片,才能在视网膜上成清晰的像。假如被检查者为近视眼,其眼底发出的光线则为集合光线,检查者必须借助一凹透镜片,才能在视网膜上成清晰的像(图1)。

图1 直接检眼镜检查法的光学原理

O1:被检查者眼;O2:检查者眼。

(2)检查方法:

用此法测定屈光时,检查者必须看清被检者视盘周围的眼底,同时了解自己的屈光状态及准确屈光度数,这样才容易得出被检眼的屈光情况及度数。例如:检查者为正视眼,当其看清被检眼眼底而未用任何镜片时,则被检眼必为正视;当用-4.00D看清被检眼眼底时,则被检眼为-4.00近视;当用+3.00D看清被检者眼底时,则被检眼为+3.00D远视;假如检查者有-2.00D近视,而须用-4.00D才能看清被检者眼底,则被检眼为-2.00D近视,因为用-2.00D先矫正了检查者的近视,其余-2.00D才矫正了被检眼的近视。检查时,检者的屈光不正必须矫正,另外检者与被检者的调节必须放松,以免加大误差。这种检查方法只能大致了解屈光状态及屈光度,不能据此开出眼镜处方。

2.视网膜检影法

借助平面镜或凹面镜,将光线射入被检眼内,然后摇动镜面通过观察瞳孔区的光影移动,来客观测量眼屈光状态。

(1)光学原理

1)光源移动与视网膜像移动的关系:

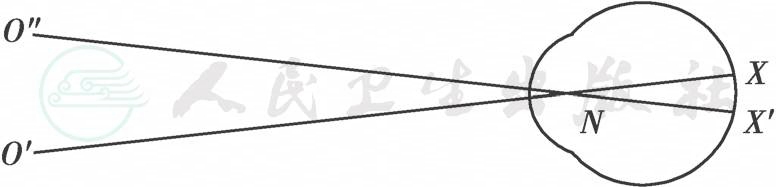

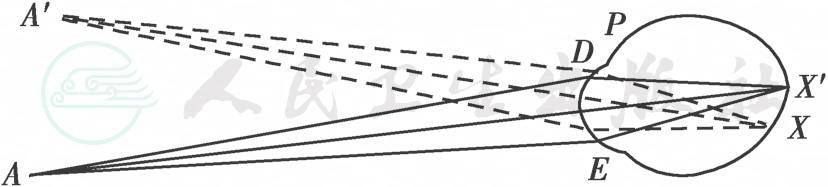

光源由瞳孔进入眼内,在眼底照亮一点,假如光源由下向上移动,则视网膜像由上向下移动(图2)。假如O′代表光源,在眼底形成一照明区X,当O′向上移动至O″,那么X必将移行到X′。在正视眼、近视眼、远视眼中均是这种情形。

图2 光源移动与视网膜像移动的关系

O′O″:为光源;N:结点;XX′:网膜上O′O″的影像。

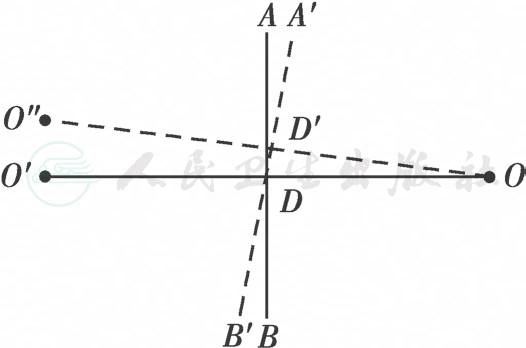

2)平面镜移动与光源移动的关系:

平面镜的像位于镜后(图3),如图所示,AB为一平面镜,O为一灯光,O′为当平面镜在AB时灯光O所成之像。当平面镜向下倾斜至A′B′时,O之像向上移行至O″。

图3 平面镜移动与光源移动的关系

AB:平面镜;OO:光源;O′O″:光源O在AB平面镜倾斜到A′B′时的像。

3)屈光不正眼所见:

将眼底照明区作为光源,由眼底射出后,在各种屈光不正眼中所见情况不同。

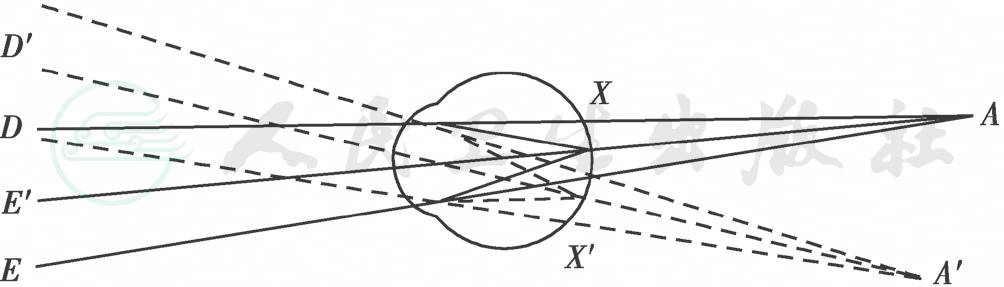

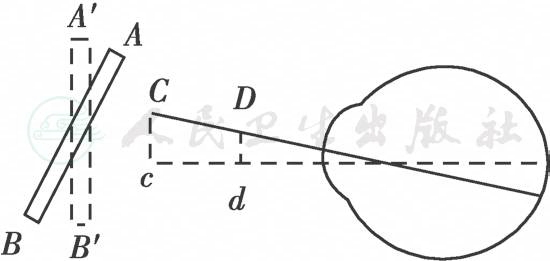

在远视眼中,由眼底发出的光线为散开光线,类似由眼后的某一点发出(图4),如图所示,X为眼底照明区,光线似由A点发出,假如X移至X′,则光线似由A移至A′,即当照明区向下移动时,所见光影也是向下移动。

图4 在远视眼中,眼底照明区移动与光影移动的关系

XX′:眼底照明区;AA′:光线发出点(虚焦点);DE、D′E′:光影。

在近视眼中,光线由眼底的照明区射出后为集合光线,在眼前某一距离形成焦点(图5)。如图所示,光线由眼底照明区X发出,于眼前A处形成一焦点,假如照明区向下移动,即由X移至X′,则其像由A移至A′,即当照明区向下移动时,所见光影向上移动。

图5 在近视眼中,眼底照明区移动与光影移动的关系

XX′:光线发出点;AA′:像。

检影法实际上是根据透镜的共轭焦点理论而产生的。在正视眼不用调节时,5m以外投射来的平行光线在视网膜上成焦点,此时5m以外的发光点与视网膜上的焦点互为共轭焦点。上述视网膜的影像,也可看作一个发光点,它向外发出的光线出了眼外就是平行光线;同样,由近视眼视网膜上一发光点向外发射光线时,则必定是向远点聚合的光线;而由远视眼视网膜上一点向外发射的光线必定为散开光线,此散开光线的逆向延长线相交于眼后的一点即远视眼的远点。视网膜上的像总是与其远点互成共轭焦点的。

在检影时,假如检查者在无限远,则可见远视眼的像为顺动,近视眼的像为逆动,正视眼的像为不动。当顺动或逆动转换为不动时即称作返转点或中和点。一般检查者不可能在无限远处,常需选择一定的距离,因此被检查者的远点,假如正是检查者眼的所在处,即出现返转点。比如检查者与被检查者的距离为1m,即被检查眼的远点为1m,则表明该被检查眼有1D的近视。假如检查距离为2m,即被检者的远点在2m处,则有0.5D近视。假如检查距离为0.5m,即被检者的远点在0.5m,则该眼有2D近视。目前不论使用哪种检影镜检影,其检查距离多为1m,因为1m距离看影动最清楚,取放镜片亦方便,假如距离太近,则计算距离稍有偏差会对验光结果影响较大。

(2)注意事项:

检影时应注意影动的方向、速度和形态。

1)影动的方向有顺动、逆动和不动三种。顺动即瞳孔区的影动与平面镜倾斜的方向一致;逆动即瞳孔区的影动与平面镜倾斜的方向相反;不动即平面镜倾斜时瞳孔区光影不动。所见为顺动时,被检眼为远视、正视或小于1D的近视;逆动为高于1D的近视;不动为1D的近视(一般指检查距离为1m时)。

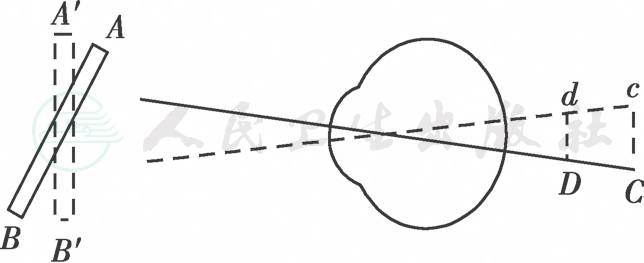

2)影动的速度与屈光不正的高低有关。屈光不正度数越高,影动越慢;屈光不正度数越低,影动越快(图6)。如图所示,近视眼成像于眼前远点处,近视度数越高,远点越近;近视度数越低,远点越远。因此当镜动时,近视度数高者影动Dd较慢;近视度数低者影动Cc较快。而远视眼因其像成于眼后的远点处,远视度越高,远点越近影动Dd越慢;远视度数越低,远点越远影动Cc越快(图7)。

图6 在近视眼中,影动速度与屈光不正度数的关系

Cc:近视度低者的影像;Dd:近视度高者的影像。

图7 在远视眼中,影动速度与屈光不正度数的关系

Dd:高度远视远点影像;Cc:低度远视远点影像。

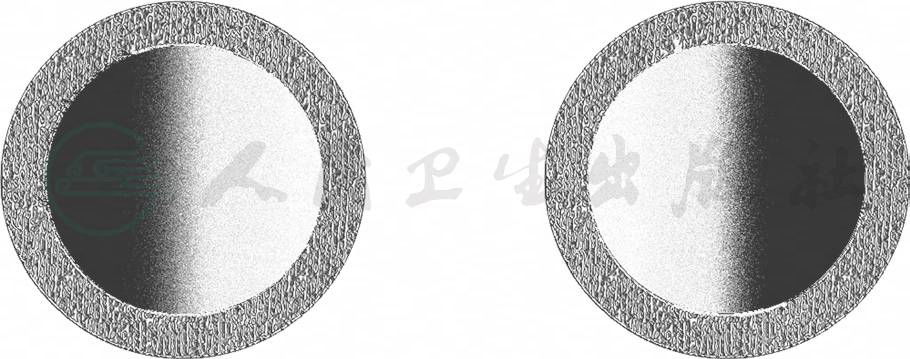

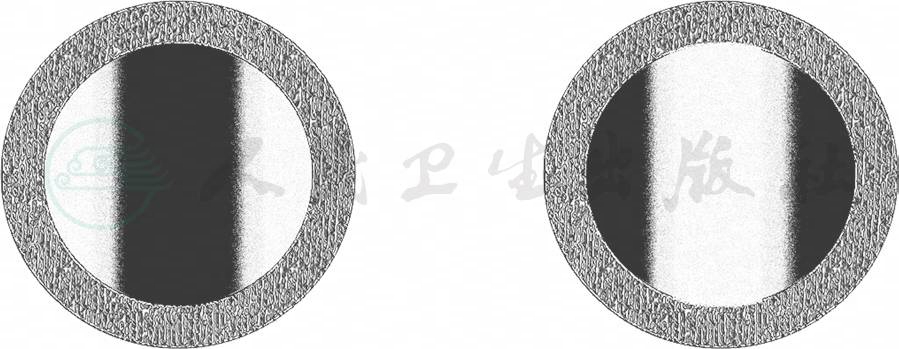

3)影动的形式:大而圆形的影动,多为单纯近视或单纯远视,有时合并散光(图8)。假如瞳孔区出现一光带,则为散光的表现(图9)。

图8 检影时所见的圆形

图9 检影时所见的散光带

根据以上不同的影动形态,顺动者加正球镜片;逆动者加负球镜片;散光加柱镜片。此外,可根据影动的速度来加减镜片度数,直至不动。

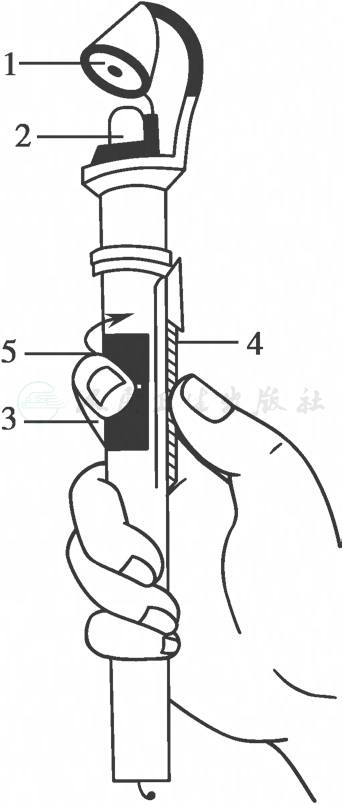

(3)检影时所见的几种特殊情况

1)剪动:

在瞳孔区可见两个光带,多在水平子午线上或相距不远。当平面镜移动的方向在垂直子午线时,此两条光带相向或相反而动,因其动作很像剪刀二刃的活动,故称为剪动。这种情况常见于不规则散光、角膜瘢痕或晶状体位置倾斜时(图10)。

图10 剪动

2)球面像差:

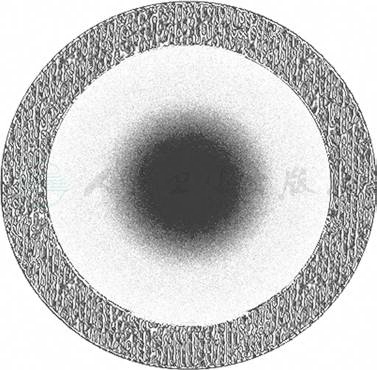

当瞳孔中央部分与周边部分的屈光不同时出现球面像差,分为正、负两种。正球面像差即周边部的屈光力强于中央部,即当瞳孔中央部达到返转点时,其周边部的映光变宽且为逆动(图11)。近视性准分子激光角膜屈光手术后,可能出现较显著的正球面像差。负球面像差即周边部的屈光力弱于中央,即当瞳孔中央部达到返转点时,其周边的映光为顺动(图12)。

图11 正球面差

图12 负球面差

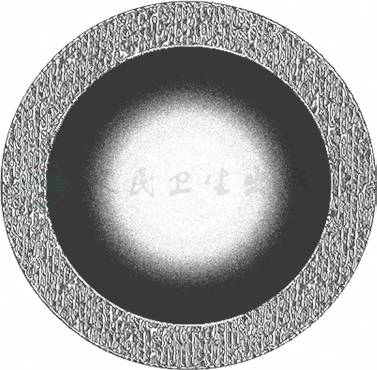

3.带状光检影法

基本操作与一般点状光平面镜检影法相似(图13)。检查者与患者相距1m,右手握镜拇指将套管推至最高位,示指中段置于缺口前面与内管壁接触,使内管旋转而置光带于不同径线。移动镜柄,同时由平面镜中央小孔观察被检眼瞳孔内光带的活动及特征。假如为高度屈光不正,其光带较暗、宽,移动缓慢;而低度屈光不正,光带明而窄,移动快。须注意镜柄偏动的方向应与光带垂直,检查180°径线屈光状态时,光带置于90°,左右偏动;检查90°径线上屈光状态时,光带于180°上下偏动;检查45°径线方向上屈光状态时,光带置于135°,沿45°径线方向偏动,依此类推。凡远视眼、正视眼及-1D以下的近视眼,光带均为顺动;凡-1D以上的近视眼,光带均为逆动;当被检眼恰为-1D近视时,光带充满瞳孔区,称为中和光带。在带状光检影时,除观察光带是顺动、逆动或中和外,还要注意光带的宽窄、明暗及逆动的快慢,以判断屈光不正的性质及度数的高低。当检查被检眼是否有散光时,可用示指旋转灯座管,检查者可观察被检眼瞳孔内各径线的光带有无区别,假如无区别,则说明无散光;倘若光带宽窄度、明暗度及顺逆方向不同,则说明有散光存在,应找出互相垂直的两条主要径线,一般比较90°与180°子午线上光带有无差别即可。

图13 带状光检影镜

1.平面镜与镜柄成45°;2.头部套管顶装+20D透镜;3.镜柄外管缺口处;4.推板;5.示指旋动内管壁。

4.角膜曲率计

其主要功能是测量角膜前表面的曲率半径(屈光力),可测出因各种角膜疾患或手术后引起的角膜散光,对有正常范围屈光力(40~46D)的规则角膜具有很高的准确性和可重复性,精确度可达±0.25D;可作为主观验光以及计算人工晶状体度数的参考,有一定的实用价值。但其测量区域较局限,只能测量角膜中央3mm的平均屈光力,而不能测量角膜其他部位的屈光力。

5.自动验光仪

随着光学及电子技术的发展,出现了多种不同类型、不同功能的自动(电脑)验光仪,它们综合了以往的许多原理和方法,并附有放松调节的装置,操作快捷、简便,可迅速客观地测出眼的屈光度数,是快速和有价值的屈光筛检方法。目前广泛应用的自动验光仪,以红外线为光源,根据Schreiner双针孔原理设计视标,并与电脑自动化系统相配合,使测量的精确度达到0.12~0.25D,假如结合睫状肌麻痹剂消除眼的调节作用,可与静态检影法的结果相符。当被检眼对好位置后,只需1~2s即可测出其球镜、柱镜度数及轴位,并可将结果打印出来。

6.睫状肌麻痹剂的使用

临床上,通常在被检眼的调节作用处于完全松弛状态下进行检影(静态检影法)或做自动验光仪检查。常用睫状肌麻痹剂来抑制眼调节作用,同时使瞳孔扩大以助于光影的观察。多用于儿童、青少年及远视性屈光不正。滴用睫状肌麻痹剂后,眼的调节麻痹或很弱,这时所得到的检影验光或自动验光仪检查结果,在缩瞳、睫状肌麻痹作用消除后不一定完全接受,所以需要试镜复验,然后再给予配镜处方。

常用的睫状肌麻痹剂如下:

(1)阿托品:

1%阿托品眼用凝胶的睫状肌麻痹效果最强,持续时间久,适用于7岁以下的近视儿童,尤其是远视和斜弱视的患者首选使用阿托品眼用凝胶散瞳。1%阿托品眼用凝胶的使用方法为2~3次/d,连用3d;对于内斜视的患者来说,1~2次/d,连用5d。复验时间为21~28d内。用药后最好压迫泪道1~2min,以避免不良反应(口干、面红、心跳加速等),其麻痹作用一般持续2~3周。

(2)盐酸环喷托酯:

1%盐酸环喷托酯滴眼液的睫状肌麻痹效果仅次于阿托品眼用凝胶,且作用时间较短,可考虑作为不能接受阿托品眼用凝胶时的替代,以及7~12岁近视儿童的散瞳验光。1%盐酸环喷托酯滴眼液的使用方法为验光前相隔5min滴2次,35min后验光。复验时间为第3天~1周内。

(3)复方托吡卡胺:

本药物成分为托吡卡胺及去甲肾上腺素,前者具有阿托品样的副交感神经抑制作用,可引起睫状肌麻痹及瞳孔散大;后者具有肾上腺素样的交感神经兴奋作用,表现为散瞳及局部血管收缩作用。复方托吡卡胺滴眼液持续时间短,作用强度在三者中最弱,适用于12~40岁人群,临床上也可用于7~12岁近视儿童的散瞳验光。复方托吡卡胺滴眼液的使用方法为,验光前相隔5min滴3次,25min后验光。由于洗脱期很短,需要在点3次药后25min左右验光才能起到良好的睫状肌麻痹效果,切不可拖延时间过久验光。复验时间为第2天~1周内。验光前每5min点药1次,连续4次,最后一次点药后20min即可验光。点药后5~15min开始散瞳,15~90min散至最大,维持1.5h左右开始缩小,一般持续5~10h后恢复正常。

上述睫状肌麻痹剂,青光眼患者在多数情况下禁用。高血压、冠状动脉供血不足者,应禁用或慎用复方托吡卡胺或复方托吡卡胺眼液。

主觉验光通常是在客观验光的基础上,对客观验光结果进行精细调整,以更符合被测者的视觉要求。

1.显然验光法

规范的显然验光应在综合验光仪(phoropter)上进行。综合验光仪是将各种测试镜片组合在一起,不仅用于验光,还可用于隐斜等检测,是目前为达到最佳矫正视力而需要的最佳主觉验光设备。

其检查程序如下:

(1)首次最正球镜时的最佳视力(maximum plus to maximum visual acuity,MPMVA)检查在检影或电脑验光的基础上进行。被检者坐在距远视力表5m处,将镜架置于眼前,调整瞳距,一眼先用黑色不透光遮片遮挡,两眼分别检查。按检影或电脑验光所测得的结果,将矫正球、柱镜片置于被检眼前,循序使用+0.25D球镜、-0.25D球镜,叠加于原镜片前以增减原镜片球镜度数,使被检眼在最正的球镜度数下,获得最佳的视力。例如,对于+1.00D远视者,依次递增+0.25D,直到视力开始减退为止,如加到+1.50D视力尚正常,而加到+1.75D时视力减退,则+1.50D即为其远视度数。而对于近视者,比如用-1.50D矫正视力为1.2,用-1.25D矫正视力仍为1.2,而用-1.00D矫正时视力开始下降,则-1.25D为其近视度数。

(2)首次红绿试验:是根据眼的生理性光学缺陷——色像差而设计的。不同波长(颜色)的光线在通过眼的屈光系统后,并非全都聚焦在视网膜上。对于正视眼,假如波长为570~590nm的黄光汇聚在视网膜上,则波长较长的红光由于折射率小而聚焦于视网膜后,而波长相对较短的绿光折射率大聚焦于视网膜前。因此,如果眼对于黄光是正视眼,则对红光来说是远视眼,对绿光来说是近视眼。根据这一原理,可以用红、绿玻璃交替置于眼前,比较有无差别。如用红玻璃看得较清楚,即为近视眼,应加凹透镜;如用绿玻璃看得较清楚,即为远视眼,应加凸透镜,直至两色的清晰度相等为止。

(3)交叉柱镜调整散光轴位和度数:交叉柱镜是将两个屈光度相等、符号相反的柱镜片磨制在一个透镜的正反面上,且两轴向互相垂直,常用者为±0.25DC及±0.50DC。轴向在镜片上以正负号标出,在两符号中间是交叉柱镜正负屈光力相抵消之处,其屈光力为0,交叉柱镜的持柄即位于此。检查者在捻转持柄而翻转镜面时,使镜片的正负轴向做了90°改变,即正负轴向对换。

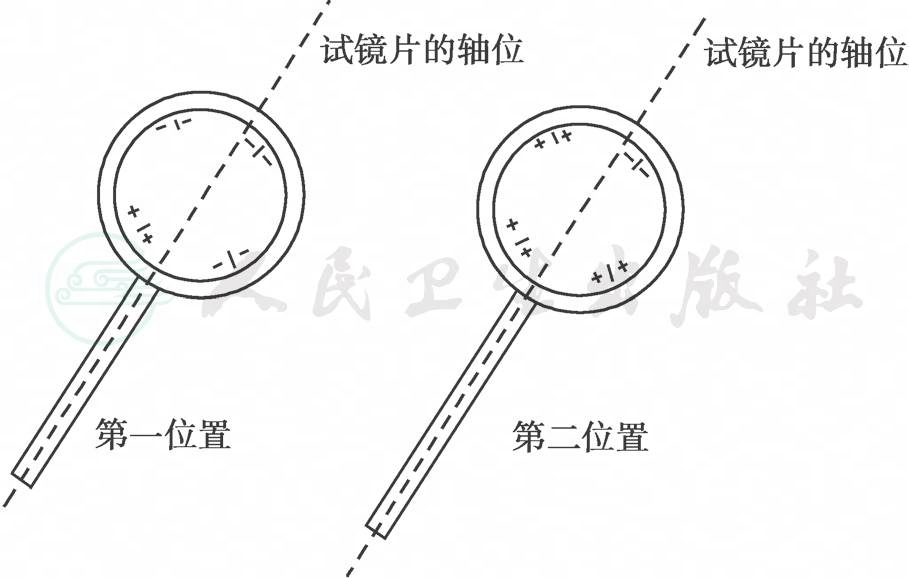

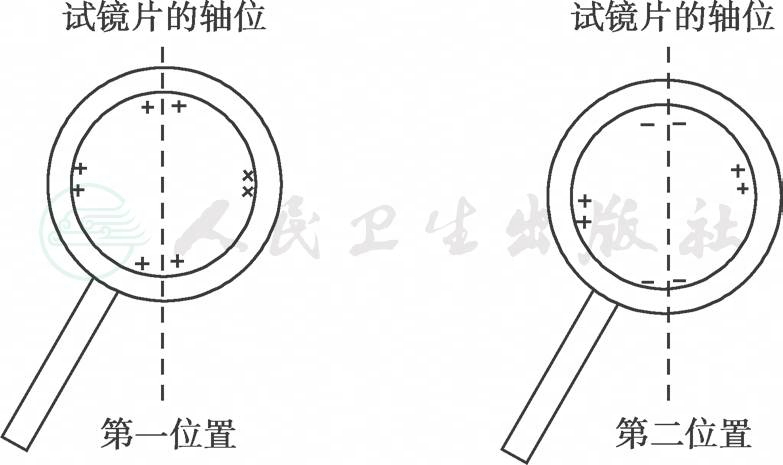

检查时,将交叉柱镜的持柄置于所矫柱镜片的轴位上,来回翻转试之。如果前后视力无变化,说明所用柱镜片的轴位正确;如果觉得某一面较清楚,就将柱镜片的轴向朝交叉柱镜相同符号的方向移动5°,再将持柄与新轴重合,重新翻转测试,反复调整柱镜片轴向,直至两面清晰度相同为止。此时的柱镜片轴向即该眼所需矫正柱镜片的轴向(图14)。

图14 交叉柱镜调整散光轴向

然后,将交叉柱镜的一个轴与柱镜片的轴相重合,翻转测试比较两面清晰度。如原负柱镜片的轴位于180°,当交叉柱镜的负轴与之重合时视力增进,则表明原负柱镜片度数不足,应换一较强者;反之,如交叉柱镜的正轴与之重合时视力增进,则表明原负柱镜片度数过强,应换一较弱者。当交叉柱镜的两面放在与柱镜片相同的轴上都不能使视力增进时,则表明所用散光镜片度数合适(图15)。

图15 交叉柱镜调整散光度数

(4)再次最正球镜时的最佳视力检查:再次循序使用+0.25D球镜、-0.25D球镜,叠加于原镜片前以增减原镜片球镜度数,使被检眼在最正的球镜度数下,获得最佳的视力。

(5)再次红绿试验:再次用红、绿玻璃交替置于眼前,比较有无差别。调整球镜度数直至两色的清晰度相等为止。

(6)双眼平衡:双眼屈光状态分别检查完成后,分别测试比较清晰度,并进行适当调整,使两眼视力尽可能保持一致。最后,根据屈光检查结果,试戴眼镜进行活动及阅读,观察舒适度。

2.雾视法

将一凸球镜片置于受检眼前,使患者的睫状肌处于放松休息状态,而视力明显下降,呈现近视状态视物模糊不清,有如处于云雾之中,故称为雾视法。此方法对于青光眼患者及对睫状肌麻痹剂过敏的患者而言最好,一般用于远视及远视散光者,也可用于假性近视的诊断。其方法为:在眼前放置一凸球镜片,比如用检眼镜预测为+2.00D,则可放置+4.00D的球镜片,此时嘱患者观看远视力表30min后,睫状肌逐渐松弛,直至调节功能暂时处于休息状态(这与应用睫状肌麻痹剂的作用相似)以后,再逐渐减少凸透镜的度数(每次约减少0.5D,在更换镜片时必须先放后取),必要时加凹柱镜片,直至获得最佳视力。雾视使用多大屈光力的镜片,取决于综合验光时达到的效果,一般要求雾视后顺利在0.6或以下。

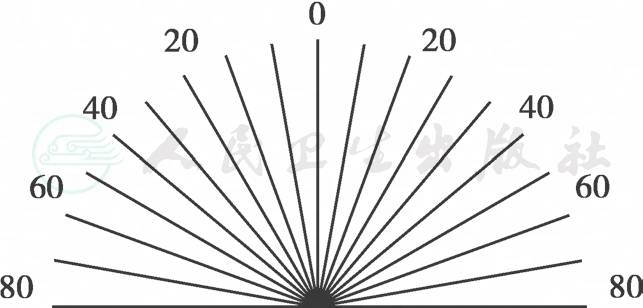

3.散光表验光法

可以较快确定有无散光及散光的轴向。由于规则散光是互相垂直的两条子午线上屈光力不等,故其看散光表时,线条浓淡不一,且最清楚的线条与最模糊的线条垂直相交。如近视散光,眼的散光存在于所见散光表上线条最清楚的方向上。而矫正近视散光要将负柱镜的轴放在线条模糊方向。而远视散光时,由于调节作用的影响,看散光表线条的浓淡,清晰度可以变化,为获得正确矫正结果,需结合雾视法放松调节,即将远视散光变成近视散光,然后再用上述近视散光的矫正方法进行矫正。例如-2.00DC×180°的散光眼,其散光力量在垂直子午线上,水平线是正视的,即其散光轴在180°。此散光眼将水平光集焦在视网膜上,而垂直光在视网膜前形成焦线,因而把每个黑点看成上下两端带着尾巴的模糊黑点。此散光眼所看到的垂直线,都是由无数的黑点纵向重叠而成,所以比正视眼看到的线条细而黑,线条两边的边界很清楚,但线的上下端是模糊的。水平线是由无数的上下端带着尾巴的黑点并行排列而成,这种线条粗而淡,边界非常模糊,所以散光表上的模糊线条,代表散光轴位(图16)。

图16 散光表

4.针孔片及裂隙片检查法

(1)针孔(pin hole)片:

即中央有一直径为1mm圆孔的黑遮片,根据针孔成像的原理,用来增加物像在视网膜上的清晰度以提高视力。置此片于受检眼前,可阻止周围光线干扰,将瞳孔人为地缩小,消除眼屈光系统中周边部分的光学作用,克服部分散光,并可增加所观察的外界物体的景深。比如在判断视力减退是由屈光不正引起还是由眼病所致时,最简单的方法就是利用针孔片进行检测:如系屈光不正者,其中心视力会有所提高;如系屈光介质病变、眼底病变等,则视力不能提高。这样就可对屈光异常和屈光介质病变、眼底病变进行定性鉴别。但是,仅依此点不能确定屈光异常的性质及度数。

(2)裂隙片:

其中央刻有一长25mm、宽2mm的裂隙黑遮片,对于那些低视力又不能做出满意检影的患者可使用裂隙片。利用裂隙可以遮挡裂隙方向以外的光线,对散光眼而言,不同子午线方向上的屈光力不同,所以,当裂隙处在散光力量最小的子午线方向时,视力增进。用此法可以确定散光的轴向。检查时,将裂隙片放在试镜架上,缓慢旋转裂隙的方向,记录患眼距5m远处获得最好视力之裂隙方位。然后用插镜片法变换不同的凸或凹球镜片矫正其视力,找出使视力提高最多的最强度凸球镜片或最弱的凹球镜片,即为此径线的屈光度。然后将裂隙片旋转90°,再用各种球镜片试验,同样获得最好视力的镜片度数。这样,两个主径线的屈光不正度数都被测出来了。例如,裂隙处于垂直位时,患眼视力可达1.0,且在裂隙片前放置凸球镜片即变模糊,则其垂直方向为正视。又比如,将裂隙放在水平方向上视力提高,用-2.00D可得到最好视力,然后将裂隙旋转90°,再进一步矫正,用-3.00D得到最佳矫正,则验光结果为:-2.00DS/-1.00DC×180°。

1.各屈光媒质弯曲度的异常

角膜或晶状体的弯曲度小于正常为远视倾向,大于正常为近视倾向;角膜或晶状体弯曲度不规则可产生散光。

2.眼轴的异常

正常眼球前后径平均为24mm,大于24mm者为近视倾向,小于24mm者为远视倾向。

3.屈光指数的异常

房水或晶状体的屈光指数降低或玻璃体屈光指数增高为远视倾向;房水或晶状体屈光指数增高或玻璃体屈光指数降低则为近视倾向。

4.屈光媒质位置的异常

晶状体向前移位为近视倾向;向后移位则为远视倾向。当晶状体倾斜或部分脱位时可产生散光。此外,视网膜发生倾斜,如高度近视的后巩膜葡萄肿,当其顶端不在黄斑中央凹时则发生散光。

5.屈光系统中某种屈光媒质缺如

如无晶状体眼可形成高度远视倾向。