英文名称 :neuroblastoma

中文别名 :神经母细胞瘤

成神经细胞瘤(neuroblastoma)或称神经母细胞瘤,来源于未分化的交感神经节细胞,故凡有胚胎性交感神经、节细胞的部位,均可有原发肿瘤。该肿瘤占小儿恶性肿瘤的8%~10%,是小儿最常见的恶性实体肿瘤之一,也是小儿腹膜后三大常见肿瘤之一。该肿瘤的发生频率由高到低依次为肾上腺、腹膜后脊柱旁、后纵隔、盆腔和颈部。肿瘤发生部位以肾上腺最为常见,2/3发生在肾上腺髓质,1/3在脊柱旁交感链或嗜铬体。肿瘤体积可以相差很大,常有出血、坏死及囊变,钙化发生率高。肿瘤边界不清,易跨中线生长,可向椎间孔伸展,甚至进入椎管内,形成哑铃状肿块。瘤体常包绕大血管及其主要分支,区域及膈脚后淋巴结肿大,初诊时往往已发生远处转移。该类肿瘤具有自然逆转的机制,是神经母细胞瘤的另一特点。未分化的神经母细胞,在体内分化诱导剂作用下,可发生重新向正常细胞演变、分化,使其形态、生物学特性均趋向正常细胞,即发生再分化,临床称为肿瘤自然逆转。

神经母细胞瘤的病因尚不明确,推测的因素包括患儿父母长期或母亲在怀孕期间服用镇静类药物(如苯巴比妥)、过度饮酒、自然流产、工作在具有电磁场的环境中或接触某些化学物质(如染发剂)等,但均未得到证实。

有的报道注意到:在新生儿和幼小婴儿中偶然发现此瘤以及从尸体解剖发现此瘤者高达0.5%~1.5%,而此瘤的临床发生率通常仅为1/10000左右,两者差距竟如此悬殊,在一定程度上也反映了此瘤能自行消退的特点。

关于神经母细胞瘤的发病机制说法不一,Knudson 的 “二次突变” 理论认为神经母细胞瘤的发生需要两次突变。第一次突变可发生在生殖细胞或体细胞。若第一次突变发生在生殖细胞,在此基础上受累个体很容易发生第二次突变而发生遗传性神经母细胞瘤,呈常染色体显性遗传,大约占神经母细胞瘤患者的1%~22%。如第一次突变发生在体细胞,则两次突变均发生在同一体细胞的概率极少,这就是非遗传性神经母细胞瘤。目前这种学说被较为广泛接受。

而染色体异常的学说最早是 Brodeur 于1977年提出的。随后有资料证实在近二倍体伴有丝分裂象的神经母细胞瘤中,杂合子丢失(LOH)发生率较高,约70%~80%左右。此后又有11号染色体长臂(11q)和14号染色体长臂(14q)杂合子丢失的报道,更支持了染色体异常的学说。

临床分期方法较多,较为权威的有儿童癌症研究协作组(CCSG)、国际儿童肿瘤协作组(POG)和国际神经母细胞瘤分期方法(INSS)等对临床治疗十分重要。经典Evans分期为六期:Ⅰ期,肿瘤限于原发器官或组织,可完全手术切除;Ⅱ期,瘤体向周围扩散,但不超过中线;Ⅲ期,瘤体超过中线,或累及双侧淋巴结;Ⅳ期,发生骨骼、内脏软组织、远处淋巴结转移;Ⅳ-S期,具有Ⅰ或Ⅱ期表现,同时有肝、皮肤、骨髓转移;Ⅴ期,多中心肿瘤。

神经母细胞瘤最令人感兴趣的生物学特性是有自然消退的现象,是人类中自然消退机会最大的恶性肿瘤,因此对其自然消退进行系统而深入的研究,有望为恶性肿瘤的治疗提供新的思路和有效方法。组织学研究发现,因其他无关疾病死亡的新生儿肾上腺中可见神经母细胞形成的原位神经母细胞瘤。尽管这些细胞表现行为正常,在生后可继续发育成熟,但许多学者认为神经母细胞瘤可能就是由这些细胞发展而来的。显微镜下典型的神经母细胞瘤为小圆细胞,细胞核染色质丰富,细胞质少,核仁不清。约有不到半数的肿瘤可见神经母细胞围绕着嗜酸性神经纤维网,形成Homer‐Wright假性玫瑰花结,具有诊断意义。神经母细胞瘤组织分化好的类型还有神经节细胞瘤和神经节母细胞瘤,这些组织学类型从一个侧面反映了交感神经系统的正常分化过程。通过免疫组化染色和电镜技术,神经母细胞瘤可与儿童期的其他“小圆、蓝细胞”肿瘤相鉴别,包括尤文瘤、非霍奇金淋巴瘤、原始神经外胚叶瘤(PNET)和分化性软组织肉瘤(如横纹肌肉瘤),还可根据一些免疫组化指标,如波形蛋白(VIM)、白细胞共同抗原(LCA)、神经特异性烯醇化酶(NSE)和S‐100等进行鉴别诊断。电镜的典型图像为浓且密的细胞核、膜结合性神经分泌性颗粒、神经纤维网内的微丝和平行排列的微管。Shimada组织学分级的依据为雪旺基质的含量、细胞分化程度和有丝分裂‐核破裂指数(MKI),该分级系统与年龄相结合可很好地预测预后。肿瘤血供增加也与肿瘤播散、组织学不良型和MYCN基因的扩增有关。

神经母细胞瘤(neuroblastoma)是由原始成神经细胞形成的恶性肿瘤,主要发生在交感神经的部位,颅内的神经母细胞瘤罕见。发病年龄多在幼儿,性别差异不大。中枢的神经母细胞瘤常见于额、颞叶及脑室内。其临床症状因肿瘤的所在部位及体积大小而异,患者预后不良,瘤细胞可经脑脊液向颅外转移,甚至向其他部位播散。大体标本为粉灰色,质地稍韧,可以有出血、坏死及囊性变。光学显微镜显示瘤细胞密集,细胞形态基本一致。由小圆形细胞组成很像淋巴细胞,瘤细胞呈岛状分布,也有细胞围绕毛细血管排列成假菊形团结构。瘤细胞胞浆很少,胞核为圆形,染色质丰富,核分裂象多见。电镜下超微结构显示瘤细胞体为圆形或多角形,细胞突起在胞体之间相互交织成网状,胞浆内主要分布有粗面内质网及核蛋白体,其他细胞器稀疏,在胞浆及突起内可见直径10nm的神经微丝及20nm直径的微管,并常可见到神经分泌颗粒,瘤细胞突起之间偶见突触样结构形成,并可见到直径40nm左右的圆形清亮突触囊泡。

神经嵴是在人胚第3周末和第4周初形成的。在人胚第3周初,在脊索的诱导下出现了由神经外胚层形成的神经板,神经板逐渐长大形成神经沟和后来的神经管。在由神经沟愈合成神经管的过程中,神经沟边缘与表面外胚层相延续的一部分神经外胚层细胞游离出来,形成左右两条与神经管平行的细胞索,位于表面外胚层的下方,神经管的背外侧,称神经嵴。成神经管的祖代细胞最可能首先发育成神经嵴细胞。神经嵴是一个轴旁结构,最初定位于神经沟的边缘,随着神经管的关闭,神经嵴细胞非节段性的迁移,形成色素细胞;或者节段性迁移,形成自主神经系统。禽类系统的移植试验显示神经嵴细胞是多功能的,它们的命运是由它们的定位决定的。在迁移过程中,神经嵴细胞的多功能特点逐渐丧失,根据它所遇到的环境不同而形成许多结构。神经嵴内和脑桥部位的衍化物主要包括感觉和副交感神经节、大部分肠神经元、骨、软骨及脑(脊)膜。迷走神经和干嵴衍化物包括交感神经节、肾上腺髓质、副交感和感觉神经节及一些小肠神经元。神经嵴还可衍化为色素细胞、神经胶质细胞、间充质细胞等。重要的是,一些向腹侧迁移的神经嵴细胞发育成交感肾上腺祖代细胞,这些细胞相继分化为三大主要的肾上腺素能细胞:神经节细胞、小强荧光细胞(SIF)和嗜铬细胞,它们构成了交感神经系统。

神经节起源于神经嵴。神经嵴细胞向两侧迁徙,分列于神经管的背外侧并聚集成细胞团,分化为脑神经节和脊神经节,这些神经节均属于感觉神经节。位于胸段的神经嵴,有部分细胞迁徙至背主动脉的背外侧,形成两列节段性排列的神经节,即交感神经节。这些神经节借纵行的神经纤维彼此相连,形成两条纵行的交感链。节内的部分细胞迁移至主动脉腹侧,形成主动脉前交感神经节。节中的神经嵴细胞首先分化为交感成神经细胞,再由此分化为多极的交感神经节细胞;节中的另一部分神经嵴细胞分化为卫星细胞。

大约在胚胎6周时,从邻近的交感神经节、腹腔神经丛迁徙而来的神经嵴细胞逐渐移向肾上腺皮质,聚集成团,以内陷的方式进入肾上腺中央,分化为髓质细胞。第7周时在胚胎肾上腺被膜内、外见到的嗜铬母细胞团,即是迁徙而来的神经嵴细胞,也称髓质球或交感嗜铬原基细胞。Molenear用免疫组织化学法研究认为,嗜铬细胞和交感神经节细胞在胚胎发生的早期已经建立了自身的免疫学显性遗传。第9周时髓质内开始出现嗜铬细胞前身,12周时髓质区已有较多的嗜铬母细胞团。在细胞团周围已观察到分化的嗜铬细胞,细胞体积较大,呈多边形或椭圆形,核大而圆,胞质染色浅。13周时即出现形态结构典型的嗜铬细胞。

有资料认为最早发育的交感结构为交感干,它在人类胚胎发育的第5周开始形成,位于椎体前方,分颈、胸、腰、骶、尾五部分。交感干最初由邻近的原始细胞丛构成。在胚胎发育第7周,通过形成神经节,交感干开始分节。这些神经节同前后神经节的交感神经纤维相互联系。交感干上至颅底、下至尾骨,两干下端于尾骨前面互相合并。在胚胎发育的第 6~8周,原始交感细胞向前迁移,大量堆积在腹膜后,形成腹部椎骨前和肾上腺旁交感组织及肾上腺髓质。在胚胎第6周,肾上腺髓质祖细胞到达上方的后肾区,同新生的肾上腺皮质细胞混合。直到胚胎3个月末,肾上腺还是由稀少而分散的嗜铬细胞组成。从胚胎第15周开始,肾上腺交感细胞占据了肾上腺髓质的中心。除了嗜铬细胞外,胎儿期髓质含有较多的原始交感细胞巢,它们具有神经元的特性,在婴儿期消失,3岁后再未观察到。生后胎儿肾上腺皮质快速减少,而肾上腺嗜铬细胞在生后头3年快速增多,肾上腺髓质的大小在儿童及青春期继续增加。除了嗜铬细胞外,成人期髓质含有成熟的神经节细胞团。从妊娠中期,肾上腺嗜铬细胞的主要儿茶酚胺代谢产物是肾上腺素,它是由去甲肾上腺素经PNMT的作用发生甲基化而形成。

出生后的交感神经系统和早期交感神经系统最显著的区别是肾上腺外嗜铬组织的增多与丰富。在胚胎第6周,神经内分泌细胞伸展成独特的有荚膜包着的嗜铬体,大部分的嗜铬体分布在与肾水平的腹膜后主动脉前,它们在这个区域形成 2~4个轴旁体。其他部位的嗜铬体位于肾上腺旁、骨盆和胸部的交感干区域。分散的嗜铬细胞也出现在交感神经丛和所有的交感神经节内。神经分泌粒是交感神经内分泌细胞具有嗜铬及嗜银反应的原因。胚胎早期的交感神经内分泌细胞不成熟,它们缺乏神经分泌粒,因此就缺乏嗜铬及嗜银免疫反应。然而也可以通过核的形态、高表达的酪氨酸羟化酶及甲醛诱导的强烈荧光来识别胚胎早期的嗜铬细胞,甲醛诱导的强烈荧光是高水平的儿茶酚胺的标志。鉴别早期嗜铬细胞的另一个有用的标志物是 IGF2 基因的表达。IGF2 基因总是在出生前的肾上腺外嗜铬细胞中高表达;但是在胚胎发育的任何时期,IGF2 基因在交感神经节中都不表达。肾上腺外嗜铬细胞产生的儿茶酚胺主要是去甲肾上腺素。肾上腺外嗜铬细胞实际上缺乏 PNMT(苯乙胺甲基转换酶),PNMT 的作用是使去甲肾上腺素甲基化而成为肾上腺素,所以肾上腺外嗜铬细胞不能合成肾上腺素。

交感神经系统的活动一般比较广泛,它作为一个完整的系统进行活动时,其主要作用在于促使机体能适应环境的急骤变化。在剧烈肌肉运动、窒息、失血或冷冻等情况下,机体出现心率加快、皮肤与腹腔内脏血管收缩、血液储存库排出血液以增加循环血量、红细胞计数增加、支气管扩张、肝糖原分解加速使血糖浓度上升、肾上腺素分泌增加等现象。所以交感神经系统在环境急骤变化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在力量,以适应环境的急变。交感神经系统在胚胎和胎儿期的双重任务是在窒息及代谢失调的情况下,充分利用现有的储备激发机体的应激反应,优先保护机体重要器官的功能。去甲肾上腺素是胎儿期的主要交感压力激素,出生时已经在血循环中达到了非常高的水平。肾上腺外嗜铬组织对压力反应的关键作用似乎与去甲肾上腺素相似,人和兔的胎儿实验资料支持这一观点,这些资料显示组织缺氧可以强烈刺激儿茶酚胺从嗜铬体释放,而不是从肾上腺髓质释放。肾上腺外嗜铬细胞在维持胎儿期氧的内环境稳定中起到重要作用。

产后退化的事实证实了肾上腺外嗜铬细胞在发育过程中可能具有特殊的功能。虽然嗜铬体也存在于成年人中,在细胞水平上,从生后8个月左右,嗜铬体开始退化,由嗜铬细胞所替代。在儿童期SIF细胞也消失,在成人交感神经节中很难被发现。

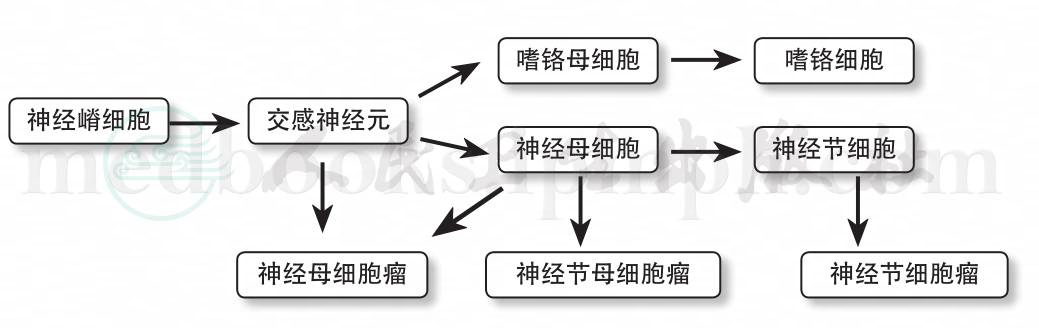

图1 神经母细胞瘤的发生过程

1.儿茶酚胺代谢检查:收集患者的全日小便,测量尿液中的儿茶酚胺代谢产物香草杏仁酸(VMA)水平,90%患儿水平增高。治疗后尿中儿茶酚胺代谢产物的监测还可提示肿瘤的复发和转移。

2.X线检查、B超及CT扫描:确定肿瘤的位置、周围组织受累程度,以及肿瘤转移的情况。

3.同位素骨扫描:检测有无肿瘤转移至骨骼,还可检出原发灶及转移灶的范围。

4.骨髓检查:检查癌细胞是否扩散至骨髓。

1.手术治疗

将肿瘤整体切除是最好的治疗方法,但这只局限于Ⅰ期或Ⅱ期的肿瘤。Ⅲ期或特殊Ⅳ期的肿瘤体积很大或已经扩散了,患者需先接受放疗或化疗,缩小肿瘤的体积后,2~3个月后才用外科手术将肿瘤切除。

2.化疗

除Ⅰ期及没有骨转移的特殊Ⅳ期肿瘤外,患者均需接受化疗。疗程一般12~18个月。具体方案见北京儿童医院神经母细胞瘤化疗方案。

3.放疗

肿瘤已完全切除的不做放疗,肿瘤未完全切除或有淋巴结浸润者应做术后放疗。晚期肿瘤患者或骨骼已经受到癌细胞破坏的儿童,局部放疗暂时控制肿瘤可减轻疼痛。

1.向家长讲解疾病的相关知识,说明正规治疗的重要性,让家长了解并取得配合。

2.做好各种治疗、用药必要性的宣教,向家长详细说明化疗期间可能出现的副作用及应对措施。如多饮水,勤排尿,保持口腔清洁,做好个人卫生等。减轻患儿及家长的顾虑,使其积极配合治疗。

3.向家长做好术前宣教及说明术后可能发生的情况,使家长了解并参与护理过程。