1.小耳耳廓畸形

为第一和第二鳃弓发育异常所致。小耳畸形分为三级:Ⅰ级:耳廓形态缩小,但耳廓特征性的标志存在,可伴有外耳道闭锁;Ⅱ级:可见垂直向外的软骨及覆有皮肤的残迹,外耳道完全闭锁;Ⅲ级:耳廓几乎完全缺失。

2.外耳道闭锁

外耳道未发育,常有颌面骨发育不全。轻度:外耳道发育不良,但其一部分仍可出现,鼓膜小,鼓室腔正常或发育不良;中度:外耳道完全缺乏,鼓室腔小,其内容物有畸形,闭锁板部分或完全骨化;重度:外耳道缺乏,鼓室腔明显发育畸形或缺失。

3.耳前瘘管

耳廓由胚胎第一、二鳃弓外胚层6个小丘融合而成,若融合时遗有上皮残余,即形成盲管,多位于耳轮脚耳屏前方,瘘口可有脂性或酪状分泌物。如遇感染,应将瘘管全部切除。

4.鳃裂囊肿

来源于胚胎第一对鳃裂残余组织,多发生在耳后沟,位耳垂与乳突之间,如有瘘口,多位于外耳道后下壁骨与软骨交界处。年幼时囊肿不明显,待年长,渐增大,如受感染形成脓肿,可反复化脓。囊肿可位于面神经浅面或深面,手术切除时应注意。

5.中耳畸形

如鼓膜未发育,中耳畸形较重,听骨发育不全。如有鼓膜,常见锤骨在上鼓室固定。砧骨畸形、砧镫脱离、砧锤关节融合、镫骨底板固定、面神经骨管缺损、咽鼓管畸形等。

6.内耳畸形

内耳未发育较少见,生后先天性耳聋、聋哑,见于多种综合征。

耳部发生在颞骨,可分为外耳、中耳和内耳三部分。

1.外耳

包括耳廓和外耳道。

(1)耳廓

由弹性软骨构成,外覆以皮肤,前面凹凸不平,后面稍膨隆。

(2)外耳道(External auditory canal)

自耳门止于鼓膜,小儿全长1.5~2.5cm,外1/3为软骨段,内2/3为骨段。软骨段皮肤有毛囊和耵聍腺,骨部皮肤较薄。新生儿外耳道尚未发育成熟,外耳道塌陷,上下壁贴近,需将耳垂向下拉,向前推耳屏,方能窥见鼓膜。待5~6岁时鼓部渐发育,耳道呈管状与成人近似。耳廓有收集音波作用,经耳道传至鼓膜。

2.中耳

包括鼓室、咽鼓管、鼓窦和乳突。鼓室为含气腔,内有黏膜附着。鼓室外壁为鼓膜,高约10mm,宽约9mm。鼓室前方有咽鼓管鼓口,咽鼓管(eustachian tube)通向鼻咽部咽口。新生儿咽鼓管长约1.9cm,随年龄增长其长度增加。儿童咽鼓管咽口与鼓口接近水平,且宽敞,易受感染,成人鼓口高于咽口2.5cm,且较窄。鼓室后壁凹陷延伸为一含气腔,称为鼓窦,儿童随年龄增长,乳突逐渐气化,一旦遇炎症破坏,常使气化终止,形成硬化乳突。鼓室内壁为内耳外壁,中央隆起处称鼓岬,为耳蜗底周所在。鼓岬后上有卵圆窗,被镫骨底板和环韧带封闭;后下有圆窗,此窗通向耳蜗鼓室阶。卵圆窗上方有面神经隆凸,为面神经水平段,此段常有先天骨缺损。鼓室内有锤、砧、镫三个听小骨,为传声结构,传导自鼓膜的声波振动至内耳。

3.内耳

为听觉和位觉感受器官。胚胎三周由外胚上皮形成,逐渐发育成内耳膜迷路,后有骨质包绕为骨迷路。内耳分三部分,即耳蜗,前庭和半规管。耳蜗为听觉末梢神经所在;前庭耳石为人体直线加速运动感受器;半规管壶腹为角加速感受器。

进行外耳及鼓膜检查时,婴幼儿取坐位,由护士或家长抱患儿于怀中,一手扶住头部,另一手及臂抱住患儿躯干及双手,两腿夹住患儿双腿。极不合作儿童,宜取卧位,包裹四肢,助手固定头部。年龄稍长,取坐位。

1.外耳检查

首先检查耳廓大小有无畸形,皮肤有无湿疹,耳周有无肿大淋巴结,有无瘘管及压痛。牵拉耳廓是否引起疼痛,耳道有无狭窄。选用适合耳道的最大号耳镜,婴幼儿牵拉耳垂向下,儿童向后上牵拉,将耳道扩大,放入耳镜。如耳道有耵聍或分泌物,应先清除拭净,检查鼓膜。可利用放大耳镜、耳显微镜或耳内镜检查。

正常鼓膜呈银灰色半透明薄膜,中央有锤骨柄附着,前下有锥状光反射区。鼓膜(tympanic membrane)上1/5为松弛部,余为紧张部。婴儿鼓膜大小几乎与成人相等,但较厚,倾斜度较大,几乎与颅底平行。一般2月龄后近乎正常,呈半透明状。注意鼓膜有无充血:①轻度充血:沿锤骨柄血管扩张;②中度充血:紧张部有放射状血管及部分周边部位充血;③重度:全鼓膜充血,无法辨认锤骨柄,注意鼓膜有无内陷或膨隆。透过鼓膜注意中耳有无积液、液面或气泡,注意鼓膜有无穿孔、增厚或钙化斑。

2.咽鼓管检查

一般检查只能在鼻咽部见到咽口,或通过鼓膜大穿孔见到鼓口。功能检查可用听诊管听到吞咽时或捏鼻鼓气时耳内有声响。年长可测量咽鼓管开放时最低压力,一般正常为 40~100mmH2O。

3.听力检查

(1)6个月以下婴儿:①听睑反射:给予80~90dB(分贝)音响刺激,一秒内出现眨眼或闭眼。②惊跳反射:105~115dB音响,婴儿全身惊动、伸臂、伸腿、仰头。③呼吸和心率听力检查:将动力感应器放在婴儿摇篮床垫下,连接记录仪,定时给90dB音响,记录婴儿身体活动、呼吸和心率变化。④条件反射(conditioned reflex):3个月以上婴儿给音响后针刺足底,出现缩足,重复15次以上,只给音响,不刺激足底,亦出现缩足,说明有听觉。⑤耳声发射(otoacoustic em ission,OAE):在外耳道记录到的由耳蜗产生的音频能量。主要反映耳蜗毛细胞运动功能,具有快速、简便、无创、有频率特性且不易受睡眠及麻醉影响等优点。

(2)6~12个月:听觉定向反射(auditory orientation reflex),给予60~80dB声,头转向声源。小儿转头正常声级:6~12个月,30dB;12~18个月,25dB;18~24个月,20dB;大于2岁,10~15dB。

(3)2~6岁:采用条件定向反射听力计检查法(conditioned orientation reflex audiometry),此方法系利用受试儿形成的转向声源或光源的定向-探寻反射进行测试,适用于年龄较小的婴幼儿。声强由60dB开始给声,立即按电钮,灯亮或电动玩具出现,小儿转头注视,反复重复多次,建立条件反射后,逐渐降低声强,直至不出现反应。正常声级:1岁25dB;2岁15dB;3岁10dB。

(4)6岁以上儿童多能配合检查,同成年人。

1)耳语检查:在隔音室或无噪音环境,受试耳朝检查者,相距6 米,试者在5 米处测试,如反应正确则记录为5/6。

2)秒表检查:秒表在耳旁由远渐近,直至听到滴答声,重复测试,测量开始听到的距离,与正常人比较。

3)音叉检查:比较高频低频音叉,气导与骨导值,典型传导性聋骨导延长;感音神经性聋,骨导气导均减小,高频明显。

4)听力计检查:听力计是利用电流产生各种频率和强度的纯音发生器,在隔音室检测。受试者戴耳机,向受试者说明由耳机内听到声音时,举手或按电钮信号示意。一般由低声强开始,逐渐增强,直到刚能听到声音为止,反复2~3次,记录各频率最准确声强dB 值。最后将各值在表格记录,连成曲线。

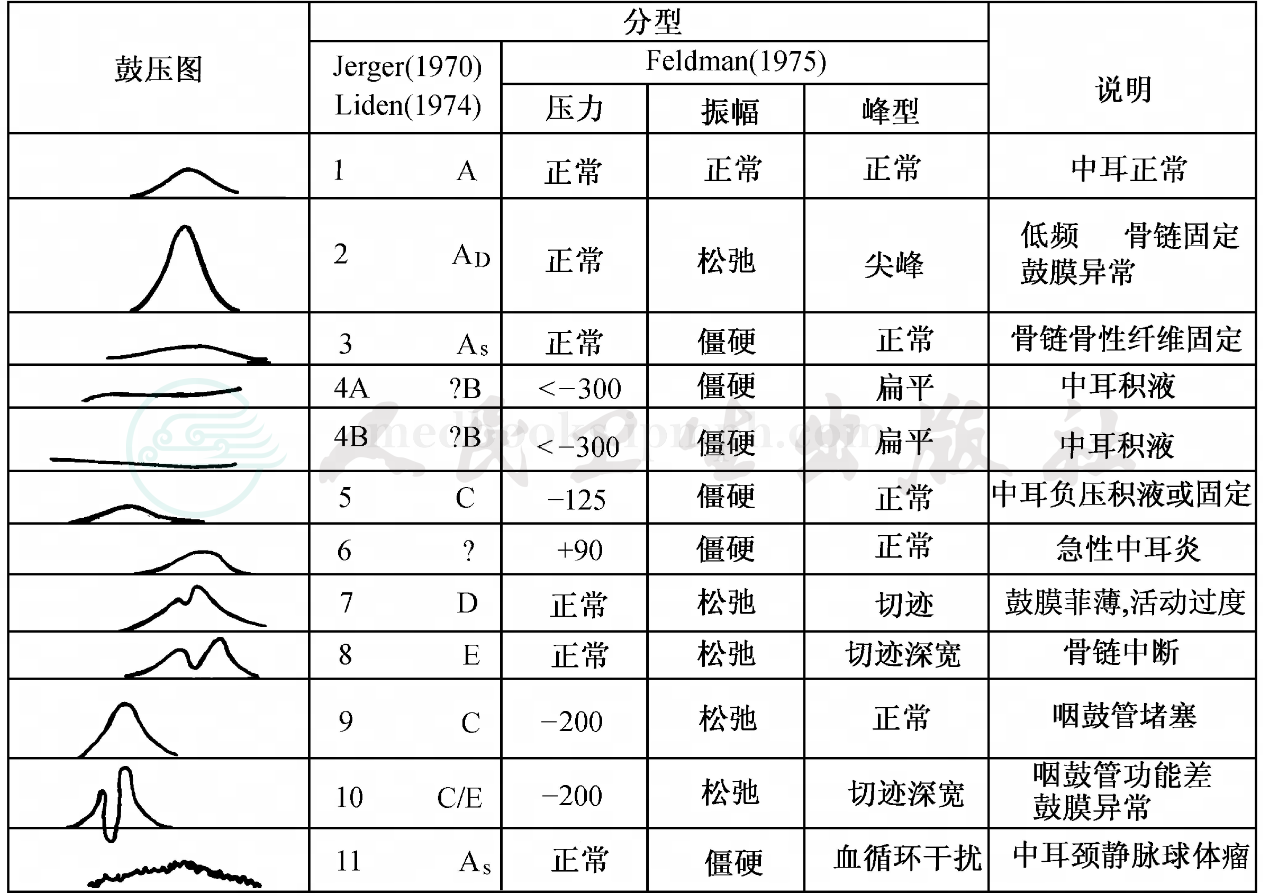

5)声阻抗测试:主要测试鼓室压、鼓膜声阻抗值和镫骨肌反射。可以辨别耳聋类型、病变性质、部位和咽鼓管功能,亦可协助面神经麻痹定位。(图1)

图1 鼓压图分类及鉴别诊断

(5)电反应测听:为客观反应听觉系统情况,是通过一系列声刺激引出与刺激相关的生物电活动,经前置放大器放大而后进行平均叠加,最后打印记录。

1)耳蜗电图(electrocochleography,Ecochg):记录受刺激耳蜗和听神经的反应。

2)听脑干反应(auditory brainstem response,ABR):正常ABR表现在声刺激后10ms内出现7个正峰,其中波及Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ振幅较大,其中Ⅴ波最明显。测定各波潜伏期,可利用ABR估计听阈。正常人阈上10~20dB可出现反应波;传导性聋,反应阈升高;耳蜗聋,反应振幅异常增长,峰潜伏期缩短;听神经瘤,波Ⅰ存在,波Ⅴ消失;小脑脑桥角肿瘤、多发硬化、脑干外伤,波Ⅴ延长或消失。

4.前庭功能检查

人体平衡由前庭系统、视觉和本体感受器共同作用来维持。前庭系统包括前庭末梢、神经和中枢。前庭功能发生故障时,出现真性眩晕,伴恶心、呕吐、面色苍白、出汗,有自发眼震、错指物位,闭目直立时,倾倒。

客观检查有以下方法:

(1)旋转试验

坐在椅子上,旋转转椅,突然停止,观察眼震方向、持续时间。对比顺时针和逆时针转动结果。

(2)冷热试验

两耳分别用定量温热水、冰水或空气,注入耳道内,观察眼震。

(3)瘘管试验

用鼓气耳镜在封闭外耳加压,观察有无眼震,正常无瘘孔(指骨迷路瘘孔),加压+300mmH2O,不出现眼震,如有瘘孔+20mmH2O时即可诱发眼震,即瘘管试验阳性。

(4)眼震电图

利用人体眼球角膜为正电位,视网膜为负电位,眼球运动时,眼周电场电流改变,自眼周电极导线,记录分析,对照眼震方向、频率、振幅、潜伏期、慢相速度和反应时间等,判断前庭功能。