英文名称 :intraspinal tumors

椎管内肿瘤(intraspinal tumors)分为原发性和继发性两类,原发性椎管内肿瘤包括起源于椎管内不同组织,如脊髓、神经根、脊膜或椎骨的各种瘤样病变;继发性椎管内肿瘤指系统性恶性肿瘤经血源性转移至椎管内或脑肿瘤经脑脊液途径播散、种植、转移至椎管内。

椎管内肿瘤可发生在脊椎的任何节段,首都医科大学附属北京儿童医院临床总结显示,儿童椎管内肿瘤的节段分布为颈段占 16.4%,胸段占 29.3%,腰段占20%;腰段及腰骶段共占33.8%,远较成人组高,这与小儿胚胎残余组织肿瘤易发生于此部位有关。

肿瘤位于髓内和硬脊膜外者较成人常见,肿瘤位于髓内者约占1/4,硬脊膜外者占1/5。各种肿瘤有其特有的好发部位,如上皮样囊肿和皮样囊肿多发生在腰骶段;而神经胶质瘤则以胸腰段和胸段多见;肉瘤及神经节细胞瘤多见于硬脊膜外;肠源性囊肿以颈段硬膜下髓外、脊髓腹侧多见,可与髓内皮样囊肿并发。

1.椎体肿瘤

儿童起源于椎体骨质的肿瘤较成人少见得多,最常见的是动脉瘤样骨囊肿和骨嗜酸性肉芽肿,脊索瘤和良性骨肿瘤也比较常见。动脉瘤样骨囊肿可多导致椎体膨胀性骨质破坏,临床表现以疼痛和脊髓受压症状为主,颈椎病变可表现为特征性斜颈,腰椎病变出现神经根性疼痛。治疗可采取病变椎体的切除和椎体融合固定术,放射治疗效果不肯定。骨嗜酸性肉芽肿常见于颈椎,轻微的外伤可导致颈部的疼痛,虽然患儿很少发生颈椎脱位,但剧烈的疼痛、斜颈及神经根性疼痛在患儿中比较多见,治疗可手术切除病变椎骨,但应保留部分椎体结构作内固定以免椎体不稳,应行全身检查以排除其他系统部位病灶,如发现多发病灶,放疗和化疗可以试用。脊索瘤多见于骶尾区和上颈段,椎体骨质破坏时产生相应节段的脊髓压迫症状,上颈段和斜坡脊索瘤的浸润性生长可导致后组脑神经受损症状,临床表现类似于后颅窝肿瘤。因肿瘤具有恶性变的倾向,因此应当早期诊断、早期治疗,放化疗价值有限,应争取手术完全切除。

2.髓外肿瘤

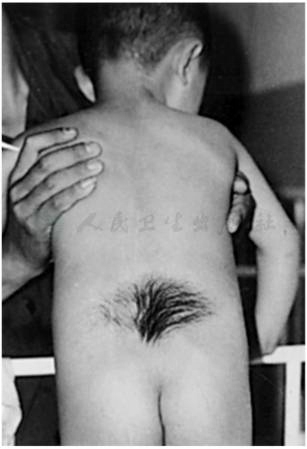

儿童期髓外肿瘤多位于髓尾部,常合并有椎管闭合不全,局部皮肤可有显著标志,如皮下脂肪瘤、血管瘤、毛发异常分布及皮毛窦(图1),常见的肿瘤有椎管内脂肪瘤、皮样囊肿、表皮样囊肿、肠源性囊肿和畸胎瘤,均系先天性发育异常引起,可产生脊髓栓系综合征。儿童骶尾区脂肪瘤侵犯范围广泛,神经根性疼痛症状少见,主要以肢体麻木和直肠膀胱括约肌功能障碍为主,手术全切除困难。皮样囊肿和表皮样囊肿除了有椎管内占位的一般表现外,多因囊肿内容物的渗漏刺激导致反复发作的脑膜炎。颅内肿瘤的椎管内种植转移也可表现为小儿髓外肿瘤,常见的有髓母细胞瘤、恶性室管膜瘤或恶性脉络丛乳头状瘤等,后颅窝肿瘤脊髓播散者很少在早期表现出脊髓损害,但约20%的患者入院检查时便已发现颅内肿瘤脊髓转移。

图1 男,4岁,腰部皮毛窦

其下为椎管内上皮样囊肿。

3.髓内肿瘤

脊髓内原发性肿瘤约占儿童期所有中枢神经系统肿瘤的6%,其中星形细胞瘤占65%,室管膜瘤占28%,星形细胞瘤和神经节细胞瘤在婴幼儿多见,而室管膜瘤在青少年中多见。其余为一些少见的肿瘤。儿童髓内肿瘤多位于脊神经节的颈段和胸段,肿瘤常侵犯多个脊髓节段,疼痛是最常见的首发症状,肿瘤所在位置最明显,性质为烧灼痛或刺痛,但不如神经根性疼痛强烈,后期可出现运动、感觉功能障碍及括约肌功能紊乱,斜颈和脊柱侧弯也比较常见。

绝大多数髓内星形细胞瘤为低级别胶质瘤,大约10%~15%为恶性。患儿多可见延髓到脊髓圆锥任何脊髓节段中空性囊变,约占所有脊髓星形细胞瘤的60%,因此确定囊内的实质性肿瘤。结节的部位十分重要。当肿瘤为间变型星形或胶质母细胞瘤时,多表现为囊在瘤内,囊壁即肿瘤,与脊髓无明显界限,而且质韧,手术切除困难。术中应用运动诱发电位和体感诱发电位监测脊髓功能,有助于更完全切除肿瘤,减少正常脊髓组织的损伤。

室管膜瘤囊变和钙化少见,发生在马尾和终丝的肿瘤为髓外肿瘤。肿瘤可沿着脑脊髓轴播散,形成软脑膜种植转移,因此手术部分切除后应进行常规放疗,如能做到肿瘤全切除可不放疗。髓内血管母细胞瘤在儿童较为少见,多数为HippeI-Lindau氏病的一个临床表现。肿瘤常局限于几个脊髓节段,可有囊变,肿瘤易自发性出血。

1.脊柱X线检查

由于先天性肿瘤的长期压迫使椎弓根变扁及椎管变宽,椎体后缘出现凹陷压迹。椎管内胚胎组织源性肿瘤的患儿多合并有隐性脊柱裂或椎管闭合不全,哑铃状神经纤维瘤多有椎间孔扩大,硬脊膜外肿瘤常有椎体或推弓根骨质的破坏。弥散性髓内肿瘤常表现为椎体骨质的破坏和脊柱侧弯。

2.腰椎穿刺

腰椎穿刺后测压及动力试验,常有不同程度的脊髓蛛网膜下腔梗阻,脑脊液蛋白含量绝大多数增高。梗阻越完全,梗阻部位越低,蛋白含量越高。神经纤维瘤和脊膜瘤的蛋白定量较其他肿瘤高,脑脊液的细胞数一般正常,有上皮样囊肿或皮样囊肿继发感染者白细胞数可增高,如穿刺恰好刺入腰骶段肿瘤内,可无脑脊液流出。皮样或上皮样囊肿腰椎穿刺可抽出“豆腐渣”样物。

3.CT

椎体的肿瘤(如动脉瘤样骨囊肿、嗜酸性肉芽肿、脊索瘤、骨巨细胞瘤等)多见于椎体塌陷、骨质广泛性破坏,出现低密度病变区,周围可见高密度成骨反应或钙化;多有椎体膨胀和边界不清的软组织肿块影,向椎管内发展时,可见脊髓的受压移位。髓内肿瘤(室管膜瘤、星形细胞瘤、成血管细胞瘤等)多见脊髓的局限性增粗、胀大,伴有脊蛛网膜下腔或硬膜外间隙的变窄,肿瘤密度均一,多为低或等密度,少数为高密度,肿瘤与正常脊髓界限不清,可增强或不增强。髓外硬膜下肿瘤(神经纤维瘤、脊膜瘤、脂肪瘤和肠源性囊肿)可因不同肿瘤的类型表现各异。髓外硬膜下肿瘤有一共同的特征是:脊髓密度多正常,以受压移位改变为主,可见肿瘤上、下蛛网膜下腔的扩大,而在肿瘤平面则变狭窄或消失。硬脊膜外肿瘤见椎管内边缘锐利的软组织肿块影,硬脊膜囊受压,脊髓呈浅弧形移位,相邻骨质可有破坏。

4.MRI

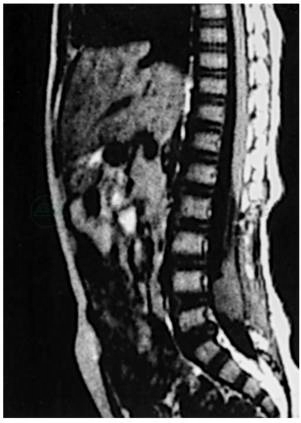

脊髓的MRI矢状位成像可不受脊椎生理弯曲的影响,充分连续地显示脊髓的全长及椎管前后缘的关系,更好地确定病变的解剖界限;冠状位可观察脊髓两侧的神经根和脊髓的形状,以鉴别髓内髓外病变及其范围(图2、图3);是椎管内病变的首选检查措施。T1像可发现囊性肿瘤,并突出病变对比增强特点,T2像可鉴别水肿与囊变。几乎所有髓内室管膜瘤都为均匀强化,其他肿瘤则为不强化或不均一强化,T1像结合T2增强像对诊断有较大帮助。

图2 男,12岁,MRI矢状位强化可见上胸段神经鞘瘤

图3 男,2岁半,MRI矢状位可见马尾部脊膜瘤

主要治疗方法为手术切除肿瘤,对恶性肿瘤术后可辅以放射治疗。小儿椎板切除及术野暴露较成人方便。手术治疗应注意如下几点:①围手术期给予激素减少脊髓水肿;②大范围椎板切除后应给予复位;③术中注意肿瘤可能改变脊髓及神经根走向,需细致鉴别再继续下一步操作。近来,首都医科大学附属北京儿童医院改进了传统椎板切除的方法,可称为“椎板整体移除法”,即将拟切除椎板节段之近椎弓根1~2mm处用微钻磨断椎板,再剪断棘间韧带和黄韧带,将棘突及椎板暂时取下(双侧椎板断端两侧各钻小孔备用),当肿瘤切除及硬膜缝合后,再将取下的椎板整体复位并用丝线加以固定,这样可保留脊椎的解剖完整性,避免椎板切除后所致的儿童发育期脊柱不稳定性引起的脊柱畸形。神经纤维瘤可以全切除,皮样或表皮样囊肿应尽可能完全切除,如与脊髓或马尾神经粘连紧密,不可勉强切除,以免加重神经功能障碍。但囊内容物应尽可能刮除干净。儿童椎管内肿瘤的手术死亡率在5%以下,死因多为高颈髓手术后呼吸功能衰竭或合并症。