英文名称 :Hemangiomas and vascular malformations

血管瘤与脉管畸形是一组常见的血管疾患,也是婴幼儿发病率最高的先天性皮肤血管病变,一般发展缓慢,多发生在皮肤及皮下组织浅层,颌面、头颈、四肢及躯干,但当发展扩大时可侵犯肌肉及骨骼内脏等深部组织,从而在诊断治疗上涉及多个学科,除了血管外科,还涉及口腔颌面、整形外科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科等相关学科,其治疗涉及药物、外科手术、放射、介入、激光医学等领域,需要多学科共同参与,治疗上相辅相成。

以往对血管瘤与脉管畸形分类和命名不是很确切,大多统称为血管瘤或淋巴管瘤,并主要根据病损形态而命名。诸如,血管瘤中含毛细血管瘤、海绵状血管瘤、蔓状血管瘤;淋巴管瘤中也包括毛细管型、海绵型及囊型三类。目前被国内外广泛认可的分类方法是1995年由Waner和Suen提出的,该分类是1982年Mulliken和Glowacki依据细胞生物学特性分类基础建立的。此后,Jackson(1993)、Waner和Suen(1995)分别在Mulliken等的基础上又加以补充和改善,并提出了更新的分类:根据先天性血管发育异常的细胞学特性,即病变组织内血管内皮细胞有无增殖特性分成两大类:血管瘤(hemangiomas)和脉管畸形(vascularmalforma tion)。这与原有根据形态和病理的传统分类有很大的不同。除婴幼儿的毛细血管瘤属内皮细胞增殖为主的真性血管瘤外,多数并无内皮细胞增殖,可分别归于各种类型的血管畸形。

传统的形态学分类方法易于诊断,而新的分类方法有利于治疗,本章将分别按形态学分类和细胞学特性分类来阐述不同类型血管瘤与脉管畸形的相关特点。

血管瘤是胚胎期血管形成过程中出现的一种先天发育不良,属错构瘤性质,具有肿瘤和畸形的双重特性。血管瘤患者有一半是出生时就存在,多见于婴儿出生时(约1/3)或出生后不久(1个月之内)。早产儿发病率最高,且与体重呈反比,它起源于残余的胚胎成血管细胞。中医学认为与胎热、血热有关,由于心肝两脏功能失调所引起。目前认为血管瘤是非遗传性疾病。女性易患此病。男女比为1∶2~1∶4。

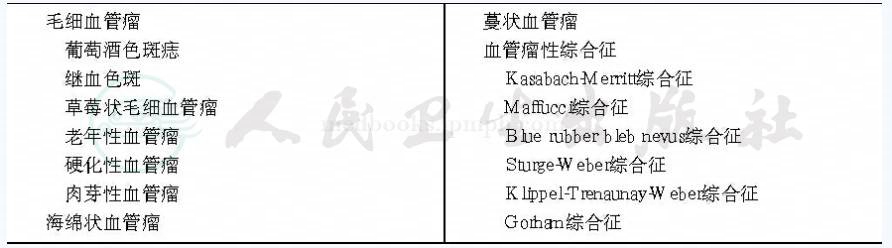

血管瘤的大小、深度、发育时期、部位、临床和组织学的表现差异极大,目前尚无满意的分类方法适应临床诊断及治疗。现将形态学分类介绍如下,见表1。

表1 血管瘤分类

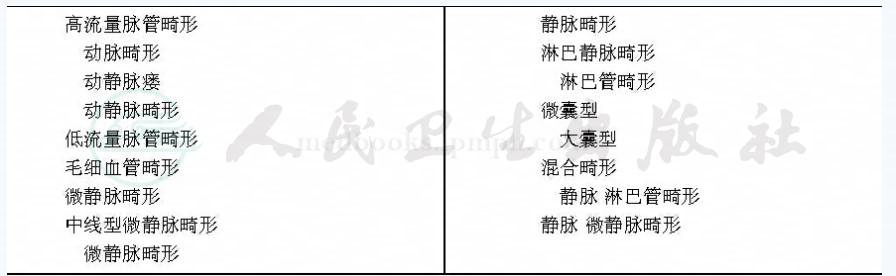

脉管畸形又根据不同的组织结构分成毛细血管畸形或微静脉畸形,淋巴管畸形,静脉畸形(VM)和动静脉混合畸形(AVM);根据解剖特性和血流动力学特征可进一步分为高和低流量血管畸形,高流量血管畸形包括动脉畸形(AM)、动静脉瘘(AVF)、动静脉畸形;低流量血管畸形包括毛细血管畸形、静脉畸形、淋巴静脉畸形、淋巴管畸形,以及各种混合类型。现将解剖特性和血流动力学特征的分类介绍如下,见表2。

表2 脉管畸形分类

血管瘤可生长于任何部位,但以头颈部最为常见,发生于口腔颌面部的血管瘤约占全身血管瘤的60%,其中大多数发生于面颈部皮肤、皮下组织,极少数见于口腔黏膜。深部及颌骨内的血管瘤目前认为应属血管畸形。其次为四肢、躯干。较少见的有骨骼、神经和肌肉。

血管瘤的组织病理学特点是瘤内富含增生活跃的血管内皮细胞,并有成血管现象和肥大细胞的聚集。它的生物学行为可以自发性消退。其病程可分为增生期、消退期及消退完成期三期。增生期最初表现为毛细血管扩张,四周围以晕状白色区域;迅即变为红斑并高出皮肤,高低不平似杨梅(草莓)状。随婴儿第一生长发育期,约在4周以后快速生长,此时常是家长最迫切求治的时期。如生长在面部,不但可招致畸形,还可影响运动功能,诸如闭眼、张口运动等;有的病例还可在瘤体并发继发感染。快速增生还可伴发于婴儿的第二生长发育期,即4~5个月时。经过一段稳定的静止期后,1~2岁或更晚一些开始进入消退期。消退是缓慢的,首先是颜色改变,鲜红色变为暗红、淡红、灰白,从中央到周围逐渐扩散。然后,瘤体软化、变平、瘤体缩小,局部皮肤恢复正常。10%~20%病例有残留皮肤改变,如毛细血管扩张,皮肤松弛,瘢痕或萎缩。并非所有婴儿血管瘤均能自然消退,如葡萄酒色斑痣不治疗将终身存在。恶变者罕见。据统计,50%~60%的患者在5年内完全消退;75%在7年内消退完毕;10%~30%的患者可持续消退至10岁左右,但可为不完全消退。因此,所谓消退完成期一般在10~12岁。但消退完成不等于消退完全,大面积的血管瘤消退完成后可以后遗局部色素沉着、浅瘢痕、皮肤萎缩下垂等体征。

(一)治疗方法

血管瘤与脉管畸形的治疗方法很多,包括外科手术切除、激光治疗、局部注射药物治疗、铜针治疗、放射治疗及冷冻治疗等。各种治疗方法各具有优缺点及一定的适应证,须视血管病变的不同发展阶段,血管病变的类型、大小和部位,患者的年龄、健康状况、有无并发症等来决定取舍。

1.观察

由于相当一部分血管瘤能自然消退,特别是毛细血管瘤消退率较高。而治疗往往不能像自然消退那样令人满意。因此,可采用3~5年的定期随访观察。不断测量瘤体的大小,观察表面颜色的变化。在观察期间可用化妆品化妆。如属血管瘤并有下列情况者应采取积极治疗措施:①位于上睑、唇、鼻、口腔、咽喉、会阴、外生殖器者;②已有感染、出血、破溃并发症者;③有Kasabach‐Merritt综合征及凝血机制紊乱者;④短期内生长迅速者;⑤弥散性新生儿血管瘤病;⑥大面积血管瘤,特别伴有动静脉瘘者;⑦导致心力衰竭者;⑧5年随访无消退迹象者。

2.冷冻治疗

冷冻用于血管瘤治疗源于20世纪60年代(小范围表浅病损可酌情采用),操作者利用液氮的挥发造成的强低温(-96℃),通常状态下低于-20℃,将病损区皮肤、血管瘤及血管瘤周围组织冷凝,使其细胞内形成冰晶,并导致细胞破裂、解体、死亡,再经过机体修复过程使血管瘤消失。但此法会留下局部瘢痕,在眼、口角、鼻尖、耳部治疗后常留下严重缺损性畸形及功能障碍。由于冷冻操作难控制强度和深度,同时组织对低温的抵御能力不同,出现治疗不彻底;复发较高,而直接影响疗效评价。另外,留下的局部瘢痕缺损性畸形功能障碍也不是受术者所期待的结果,但如果不出现此类状况,往往治疗无效。可用于治疗表浅血管瘤,如葡萄酒色斑痣、蜘蛛痣等。使用液氮低温治疗机,配以相应的冷冻头与血管瘤接触1~2分钟,对于大面积和不能一次治愈者,可分期分次冷冻,但易形成瘢痕,并有疼痛。

3.激光治疗

激光治疗是目前新兴的治疗方法。利用专业激光治疗设备对血管瘤组织进行凝固,并达到治疗血管瘤目的。但激光治疗深度一般控制在表层皮肤0.2~0.4mm以内,超过0.4mm即产生明显瘢痕,故对浅表性毛细血管瘤有一定效果,对深层血管瘤易引发出血及瘢痕畸形。另有光敏激光疗法(又称光动力激光疗法),是先将光敏剂注入患者血管中,然后用黑光灯或长波段激光照射血管瘤区域。光敏剂激活后产生光化学反应并导致血管瘤部血管内膜及间质出现光性过程,使血管管腔闭塞,以达到治疗目的。但此疗法在治疗过程中必须严格,否则将出现严重的光敏性内炎,纤维组织病后光敏性视网膜炎。该治疗对手术治疗效果不佳的浅表血管病变,如葡萄酒色斑或称鲜红斑痣有其独特的治疗效果。尽管如此,目前激光治疗血管病变有其局限性。因此,进一步研究开发新型激光成为今后治疗血管病变的发展方向。如氢激光可用于治疗葡萄酒色斑痣,婴幼儿伴有溃疡、出血或迅速增大以致妨碍生理功能的草莓状血管瘤、蜘蛛痣和老年性血管瘤。光斑直径为0.2mm~1mm,输出功率为0.5~2.5W,脉冲间期为0.2~0.4秒,每平方厘米面积接受的总量为100~125。较大面积者需麻醉。

4.激素治疗

口服激素可导致发育迟缓、库欣综合征等副作用,且激素对无自愈倾向的血管畸形无效,一般认为其适应:①导致组织破坏和毁容的快速增大的血管瘤;②声门下、眶、眼附属器部位的血管瘤;③多发性或(和)内脏血管瘤可能导致心力衰竭者;④Kasabach‐Merritt综合征;⑤妨碍吮奶、呼吸及排泄功能者。激素治疗可阻止血管瘤过度增生,并引起萎缩,恰当的治疗时间应为血管瘤快速增长期。口服泼尼松龙,最初可口服2~4mg/(kg·d),2~4周肿瘤开始稳定或开始萎缩,再维持用药1个月后开始逐渐减量。激素也可局部病灶内注射,泼尼松龙、地塞米松等均可采用。醋酸缩丙酮去炎松20~50mg/次加倍他米松磷酸醋钠5.26mg/次混合注入瘤体间质中。注射时抽吸无血后,再注射。消退不完全者,6周后可重复注射。

5.局部注射治疗

治疗常用的药物有:①鱼肝油酸钠;②枯痔灵注射;③明矾注射液;④枯矾黄连注射液;⑤碳酸氢钠注射液;⑥平阳霉素、博来霉素类;⑦沸水注射疗法;⑧尿素注射液。原理是:将药物注入血管瘤瘤体组织中(不能注入血管中),引起无菌性炎症,肿胀消失后出现局部纤维化反应,使血管瘤、血管腔缩小或闭塞。

学者们对硬化剂治疗态度不一致。因注射后疼痛,并有组织坏死,形成瘢痕等危险。国外也很少使用。平阳霉素是目前广泛采用的注射剂,它能抑制血管内皮细胞增生,并使其消退。小面积者可用平阳霉素4mg病灶间质内注射。为减轻疼痛,可混入适量利多卡因。面积大者可选择动脉插管注射平阳霉素,使用过程中部分患者有发热、厌食反应。另外,平阳霉素可能引起肺纤维化,应予注意。

虽然局部注射药物治疗的疗效不如手术治疗满意,但方法比较简单,又无需特殊设备条件,在谨慎的操作、耐心的观察和长期的坚持下,对无手术指征的血管瘤,亦可取得比较满意的治疗效果,有时局部注射药物治疗也可作为手术治疗前后的辅助措施,为部分或全部切除血管病变创造条件。

6.铜针治疗

铜针治疗主要适用于较深血管病变的治疗,如海绵状血管瘤。铜针治疗对无法手术治疗或手术治疗效果不佳或激光治疗受限的血管病变,可取得比较满意的治疗效果,但其疗效不如手术治疗满意,一般仅能缩小控制病变,而很难达到根治的目的。铜针治疗也可作为手术治疗前的辅助治疗,为部分或全部切除血管病变创造条件。

7.放射治疗

放射治疗包括X射线,镭锭,放射性核素(磷、锶)等。其治疗原理就是利用放射元素所产生的射线对病损区组织细胞核进行轰击导致其中的DNA链、RNA链断裂,终止核蛋白的合成造成细胞死亡和解体,再通过组织修复过程达到治疗目的。临床上常用的有:浅层X线照射,60钴局部照射,40锶胶片外贴,32磷胶体局部注射等。总的来说,放射治疗对血管病变具有一定疗效,但除较小的表浅血管病变外,一般仅能控制它迅速生长扩大,而很难达到根治的目的。即使对小型的血管病变来说,放射性治疗后常可带来一定的后遗症,如破坏皮肤、影响骨骼生长发育,以及治疗后所治部位留下放射性损伤后萎缩性瘢痕,表皮有脱屑现象,可能在以后引发局部皮肤萎缩性变化,甚或局部皮肤癌变。因此,在可能情况下早期手术切除及进行整复修补,还是应该优先考虑。放射治疗仅可作为一种辅助疗法,它可使血管病变有所缩小,以便于进行手术和减少手术中出血。

8.电化学治疗

电化学疗法(electrochemical therapy),又称电针疗法。它是在麻醉作用下将特殊的铂金电极置入瘤体内并连接在电化学治疗仪上进行通电治疗。电针将直流电导入血管瘤内使之形成电场效应,产生电解、电渗和电泳作用。此时,血管瘤内发生剧烈的化学变化,阳电极区pH值下降到1~2,呈现强酸性;阴电极区pH值上升到12~13,呈强碱性。血管瘤内红细胞、血小板遭受破坏,形成氧化血红蛋白,并释放出凝血素,产生凝血块。电针能栓塞血管瘤的供血源,使周围的血管组织变性坏死。治疗后病变的血管内皮细胞被破坏,病变区域内的血液凝固,可压缩的软包块变成实体硬块,病变体积变小,临床症状缓解,病变发展进程延缓。治疗后的实体硬块即蛋白坏死物逐渐为人体自行吸收,达到闭塞血管瘤腔的治疗目的。

电化学疗法是从治疗实体恶性肿瘤的基础上发展为治疗血管畸形的。对于绝大多数的静脉畸形和淋巴管畸形,特别是巨大的口腔颌面部病变,躯干和肌肉间的病变提供了一种创伤小、恢复快和临床疗效确切的治疗选择。与传统手术方法相比,电化学疗法技术比较先进,扩大了治疗的适应证,避免了一般外科手术切除的出血多、创伤大、影响患者容貌、复发率及后遗症高的弊端,明显提高了治愈率。并且,该疗法住院时间短,费用低廉,临床效果好,对患者造成的经济压力也相对较小。

9.手术治疗

原则上对局限或比较局限的红色胎记手术切除是可靠而安全的,并有很大机会获得根治的效果。在血管病变尚未十分扩大,及早进行彻底外科切除,即使1~2个月的婴儿也可考虑。较大或估计较深的血管病变经过妥善的各项术前准备后,手术根治有时也是可能的。对一些范围很大、部位较深的血管病变,估计无法做根治性切除者,也可以考虑部分或大部分切除。手术前或手术后结合其他治疗方法,有时也可以获得比较满意的治疗效果。手术后体表部位的缺损,较小的组织缺损可进行拉拢缝合,表浅而较大的组织缺损可应用游离植皮修复,缺损较深或因此而暴露深部组织时可考虑行邻近皮瓣或扩张皮瓣或游离皮瓣转移修复。一般来说,海绵状血管瘤、蔓状血管瘤和一部分毛细血管瘤可手术切除。对面积较广泛者,也可采用分期分次手术的方法,术前应仔细检查,必要时行瘤腔造影或动脉造影,查明肿瘤部位、层次和毗邻。同时备足新鲜血。皮肤血管瘤切除常伴有植皮、皮肤颜色不匹配、植皮物可能坏死、皮下组织过度增生等问题,头颈部皮肤血管瘤的切除应予慎重考虑。

(二)综合治疗

血管瘤与脉管畸形的治疗应根据病损类型、位置及患者的年龄等因素来决定,目前一般采用综合疗法。

婴幼儿的脉管畸形应行定期观察,如发展迅速时,也应及时给予一定的干预治疗。婴儿或儿童时期的血管瘤,其血管壁内皮细胞层仍处于胚胎状态,对激素治疗较敏感,对生长迅速的婴幼儿(特别在1岁之内者)血管瘤,可试用泼尼松口服或应用泼尼松龙行瘤腔注射,有时能使肿瘤得到明显缩小及停止生长;而血管畸形则对激素治疗不敏感。放射治疗的效果尚不能完全肯定,且有致癌的可能,故目前多数人反对用放射治疗。能切除的血管畸形可行手术治疗,肿瘤切除后的创面可直接缝合或用局部皮瓣转移修复;大的创面需要游离植皮;洞穿的缺损需行组织移植整复。唇、舌部的血管畸形应在不影响功能的情况下切除,如肿瘤过大则宜行分期切除,或于切除后残留的病损内注射硬化剂,以免影响功能与外形。

静脉畸形可用5%鱼肝油酸钠(sodium morrhuate)或其他硬化剂行病损腔内注射,使病损组织纤维化、闭锁,致病损缩小或消失。注射时宜暂压迫周围组织,阻断血流;1~2周注射1次。注射剂量视病损大小决定,一般鱼肝油酸钠注入1次不超过5ml,如疗效不好可用外科手术切除或低温治疗。面部微静脉畸形可试用氩离子(Ar)激光或氪离子(Kr)光化学疗法,治疗疗效较好。YAG(yttrium aluminum garnet钇铝石榴石:用于产生激光束的氧化铝合成晶石)激光或低温治疗对黏膜下静脉畸形有一定疗效。

动静脉畸形主要采用手术治疗。手术时应先结扎切断与肿瘤交通的动脉,尔后再切除病变。有时因病变广泛,手术时需作一侧或双侧颈外动脉结扎,以减少出血。近年来,由于介入放射学(interventional radiology)的发展可以应用经导管动脉栓塞技术(transcatheter arte rial embolization,TCAE),以控制和减少术中出血。其止血效果远较颈外动脉结扎为好。因为除动脉主干外,动脉的各级分支,直至终末支均可得到栓塞,没有末梢血管压力骤降、管腔开放、反而形成侧支循环之弊。常用的有效而安全的栓塞材料是明胶海绵。但介入栓塞治疗可能导致大面积的组织坏死,特别是有较大动静脉瘘的患者可能导致肺栓塞的发生,应当小心使用。应当指出:试图单独栓塞掉动静脉瘘主干的方法以治疗动静脉畸形,有经验和实验研究证明,不但无效,而且可以促进非正规的侧支循环形成,反而给后期进一步治疗带来困难和麻烦。

颌骨中心性血管畸形手术时极易出血,除准备足够血源外,为控制出血可采用低温、降压麻醉。手术时应结扎一侧或双侧颈外动脉,或直接先结扎下牙槽动脉(或上颌动脉);当然,TAE技术比颈外动脉结扎能更有效地控制术中出血。以前对颌骨中心性血管畸形多采用切骨手术,目前则倾向于尽量采用保存性手术;其中介入性治疗已初步取得成功,宜作为首选。其次,可选择在有效的控制出血后,仅刮除骨内病损,能保留更多的骨组织以维护面部外形。当然对于骨质破坏过多过大,出血难以完全控制的病例也可采用切骨术。

淋巴管畸形的治疗主要采用手术,特别是对微囊型患者。小的病损可以全部切除;大的病损也可采用分期切除,或为改善功能和容貌的部分切除术。

近年来临床上采用平阳霉素治疗脉管畸形的报道愈来愈多,其主要适应证为静脉畸形和血管瘤等,并已取得一定疗效。由于平阳霉素属抗癌药物,其远期疗效和不良反应有待继续观察。

目前,治疗血管瘤及脉管畸形的方法虽较多,但对大的脉管畸形的治疗问题尚未完全解决。由于近年来血管外科和整复外科,特别是显微外科技术的进步,对一些巨大脉管畸形行根治性切除和缺损立即整复已成为可能,并将为更多的医师所采用,为更多的患者所接受。

1. Gloviczki P,Duncan A,Kalra M,et al.Vascular malformations:an update.Perspect Vasc Surg Endovasc Ther,2009,21(2):133‐148.

2. Connors JP,Mulliken JB.Vascular tumors andmalformations in childhood/Rutherford RB.VascularSurgery.6th ed.Philadelphia PA:Elsevier Saunders,2005:1626‐1645.

3. 崔勇,杨维生,陈忠.其他血管疾病/段志泉.实用血管外科学.沈阳:辽宁科学技术出版社,1999:613‐622.

4. 郭媛媛,舒畅.血管瘤与血管畸形的治疗:附863例报告.中国普通外科杂志,2009,18(6):572‐574.

5. RodriguezHE,PearceWH.Themanagementof venousmalformations./GloviczkiP.Handbook of Venous Disorders,Guidelines of the American Venous Forum.3rd ed.London UK:Hodder Arnold,2009:594‐603.

6. Redondo P.Vascularmalformations(I).Concept,classification,pathogenesis and clinical features.Actas Der mos,2007,98(3):141‐158.

7. Kima JY,KimaDI,Dob YS,etal.Surgical treatment for congenital arefiovenousmalformation:10 years experience.Eur J Vasc Endovasc Surg,2006,32(1):101.

8. Mathes EF,Haggstrom AN,Dowd C,et al.Clinical characteristics and management of vascular anomalies:findings ofmultidisciplinary vascular anomalies clinic.A rch Dermatol,2004,140(8):979‐983.