青少年白血病是广义儿童(0~18岁)白血病中的一个特殊部分,即年龄分布范围在12~18岁的白血病(国外有些资料定义为14~23岁)。虽然北京儿童医院的收治年龄范围为0~18岁,但青少年白血病患儿一部分在儿童医院按“大儿童”白血病方案诊治,另一部分在成人医院按“小大人”行成人方案诊治,均未得到充分重视,尤其缺乏有效的心理干预,导致青少年急性淋巴细胞白血病(ALL)的无病生存率和生存质量明显低于1~12岁的白血病儿童。自20世纪初以来,对青少年白血病及其肿瘤的研究日趋重视,如美国儿童肿瘤研究组(COG)在2000年成立了青少年肿瘤研究小组,欧洲BFM协作组也开展了对青少年肿瘤的研究,尤其是英国在2005年建立了“国家癌症研究所青少年临床研究组(National Cancer Research Institute Teenage and Young Adult Clinical Studies Group)”和“青少年癌症基金会(Teenage Cancer Trust,TCT)”,使青少年白血病和肿瘤的诊治研究具有系统性和团队性。在TCT的资助下,目前英国一半以上的青少年白血病和肿瘤患者都能在具有特色的青少年中心得到团队综合治疗。TCT的目标是在2012年让所有英国的青少年肿瘤患者进入青少年中心治疗,以提高他们的治疗效果和生存质量。

1.青少年白血病的临床及生物学特点

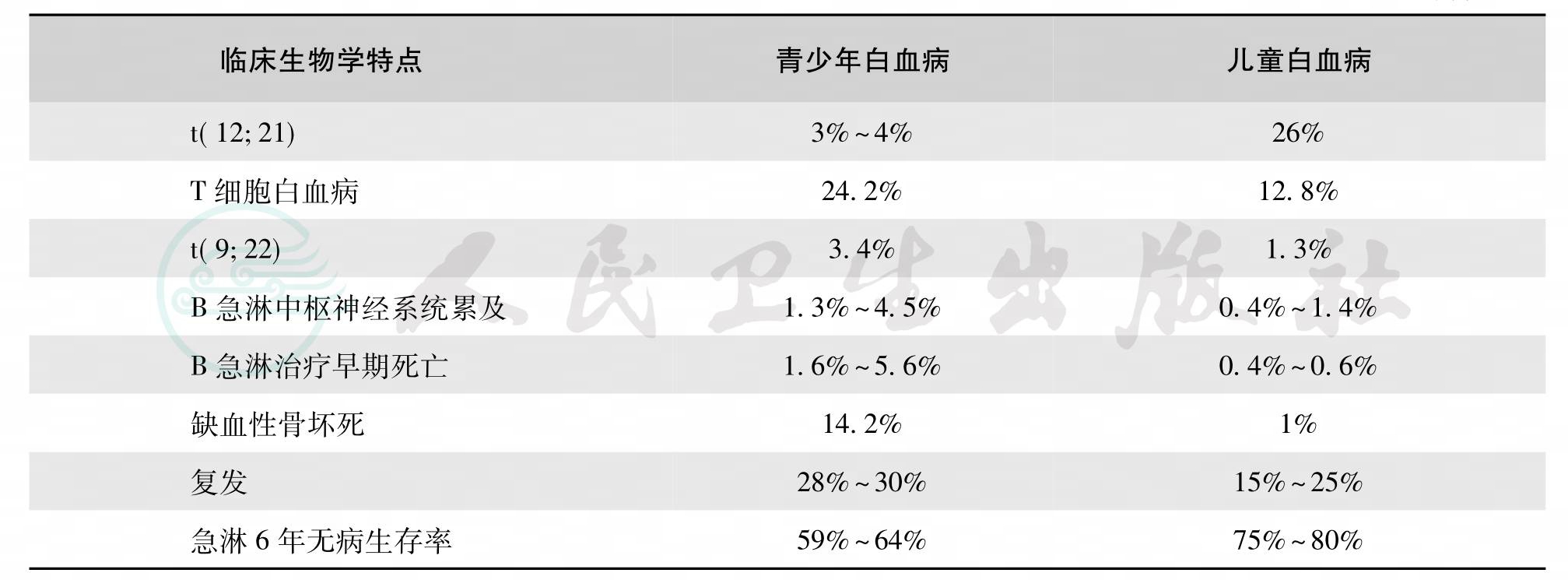

青少年白血病具有自己独特的临床和生物学特点。研究资料表明,与儿童白血病相比,青少年ALL中的T细胞白血病较多,t(9;22)易位发生率较高,中枢神经系统受累较多,而预后良好的因素如染色体多倍体、t(12; 21)易位、普通B淋巴细胞表型等在青少年白血病中却相对少见。这些生物学特点是导致青少年白血病治疗效果欠佳的重要因素,见表1。

表1 临床生物学特点在青少年和儿童白血病中的发生率

续表

2.青少年白血病的心理特点

青少年处于青春发育的特殊时期,当他们不幸患白血病后,本身青春期具有的矛盾动荡性和心理反抗性更加剧烈。虽然他们具有较强的自我认知,但认知水平又不够成熟,在诊疗过程中常表现出性格古怪、表里不一,或脾气暴躁或冷漠相对,或刻薄回答或拒绝回答,导致诊疗过程中依从性较差,这也是青少年白血病治疗效果不如儿童白血病的重要原因之一。

由于青春期的自我认知、独立性、性发育、教育情况及依从性等特点,青少年白血病的治疗不仅包括躯体疾病的治疗,更应同步进行心理、家庭和社会等方面的干预。在西方发达国家,治疗青少年白血病的团队成员包括:血液肿瘤学医师、护士、临床药剂师、麻醉师、心理学家/精神病学家、社会工作者、理疗学家、职业专家、营养学家、游戏师、教师、宗教牧师等。社会支持系统有患儿家长协会、各种癌症基金会、志愿者服务机构等。

1.青少年白血病的治疗方案选择

国外大量研究表明,青少年ALL用儿童方案治疗的效果远比用成人方案治疗效果好,并且大部分青少年ALL应该采用化疗手段。国内目前尚无多中心和前瞻性的儿童及青少年白血病临床试验,但单中心报道仍提示青少年ALL的治疗效果明显低于儿童ALL。尽管如此,用儿童方案化疗的效果也好于用成人方案的化疗效果。上海儿童医学中心报道了64例10~17岁的青少年ALL患者,其7年的无病生存率是37% (中位随访43个月)14;北京大学人民医院血液病研究所报道,用成人方案化疗41例13~18岁青少年ALL的3年预期无病生存率是32%(中位随访24个月)15。

2.疼痛控制

疼痛是造成白血病患者身体痛苦和心理恐惧的重要原因,疼痛控制包括癌痛治疗和对有创检查治疗的无痛干预。

(1)癌痛治疗:癌症疼痛的治疗已成为癌症治疗的重要组成部分,正如WHO指出:尽可能摆脱癌痛是每个癌症患者的权利;进行疼痛治疗是医生尊重此权利的一种措施模式。WHO在1982年开始实施著名的“阶梯式疼痛治疗”16,根据这种方式处理癌症疼痛,90%以上的疼痛完全可以被控制。

(2)无痛干预:对有创检查和治疗的无痛干预包括皮肤局部麻醉和基础麻醉。皮肤局部麻醉常用恩纳(EMLA)软膏,这是含复方利多卡因的混合性乳化局麻药涂剂,使用时将软膏涂抹于穿刺部位,并用贴膜覆盖。1~2小时后麻醉效果最好,此时揭去贴膜,消毒皮肤后即可按常规实施行静脉等穿刺操作。

在行骨髓穿刺、活检及脊髓腔穿刺等疼痛和恐惧较强烈的有创操作时,宜予患儿在基础麻醉的条件下进行。常用药物有氯胺酮、力蒙欣(丙泊酚)等。力蒙欣乳剂是一种新型静脉麻醉药,具有起效迅速、维持时间短、苏醒快、副作用少等特点,已广泛应用于临床。

3.生育功能保护

放疗及化疗药烷化剂类(如环磷酰胺)可以造成性腺不可逆的损伤,如何保护性腺及功能是提高生存质量的重要研究内容。国外有些肿瘤医院已在临床开展治疗前的卵细胞或精子冻存。此外,在化疗前应用促性腺激素释放激素激动剂或拮抗剂也是保护女性肿瘤患者生育功能的一种措施,但此项保护措施目前争论很大,尚无充足的证据建议在临床使用,对男性患者更无证据推荐使用促性腺激素释放激素激动剂或拮抗剂。

由于白血病临床危险度分型指导分层化疗的应用,使白血病化疗更加合理。欧美许多治疗低危ALL的方案中,已不再使用环磷酰胺,即使对中、高危的ALL,环磷酰胺用量也已明显减少,这对青少年患者的生育功能起到了积极的保护作用。

4.青少年白血病的心理干预

当青少年获悉自己患白血病后,其内心的情绪反应和心理危机是最强烈的,因为他们已具有一定的认知能力,但又不具有像成人那样比较成熟的心智,再加上对白血病一知半解而处于恐惧、绝望和焦虑之中。面对这突发其来的“灾难”事件,他们以冷漠或泪水(后者多为女孩子)拒绝对话,或大发脾气、自暴自弃。所以对青少年白血病的心理关怀至关重要,从初诊开始就应实施心理干预,内容包括心理关怀、个别心理治疗、小组治疗和家庭系统治疗。

心理关怀是每个医护工作者的职责,应贯穿于整个治疗及随访过程中。一个真心的微笑、一句温馨的话语,就能起到融冰化霜之功效。针对青少年白血病患者的特殊性,谈话需掌握技巧,谈话不宜过长,内容不宜过多,更不要刻意隐瞒病情。在选择合适的方式和场合告知他们实情时,要同时告诉他们现在白血病是一种可以治愈的疾病,树立他们战胜疾病的信心。诊疗过程中,给白血病患者提供游戏娱乐的环境、组织文艺体育活动等,也是心理支持的重要部分。当患者病情得到控制、情绪趋于稳定,尤其在进入维持治疗阶段后,要鼓励他们尽早复学和回归社会,这不仅能增强他们的免疫功能,更能促进他们的心理健康。北京儿童医院近年来开展了对儿童和青少年白血病的心理干预研究,发现对大部分的青少年白血病患者,真诚的心理关怀就能使患者达到良好的治疗依从性和积极向上的心理状态,只有不到5%的青少年患者需要进一步的专业心理治疗。

专业心理治疗中,个别心理治疗是对患儿或家长进行观察、倾听以及交谈,让他们情绪释放或疏泄,建立良好的医患关系,帮助他们正性面对白血病、树立战胜疾病的信心。小组治疗采用普及性团体治疗技术手段对白血病儿童、患儿家长分别开展小组治疗,利用团体的情感支持、相互学习和正性体验,解决共性的继发心理问题。家庭系统治疗是以家庭为对象而施行的心理治疗方法。通过交流、扮演角色、建立联盟、达到认同等方式,运用家庭各成员之间的个性、行为模式相互影响互为连锁的效应,改进家庭心理功能,促进家庭成员的心理健康。

5.青少年白血病的社会支持

社会医疗保障制度的不完善是导致白血病患者放弃治疗的根本原因。白血病患者和家庭是一群被社会忽略的弱势群体,他们缺少制度的支持和社会的关注,倍感孤独与无助,甚至处于自生自灭的状态,大多数白血病家庭因孩子患病急速陷入经济困境。但随着国家经济的发展,儿童白血病已被我国政府高度关注,其社会医疗保障改革已写入了十一届人代会第三次会议的政府工作报告,并将从今年起开展农村儿童白血病的医疗保障试点。

此外,白血病康复青少年的未来求学、就业和婚姻等问题也遭遇很大困难。社会偏见认为这些治愈的白血病康复者仍然是患者,求学和就业的大门很难朝他们敞开。这需要我们大力开展科普宣传,转变观念,正常地看待白血病的康复者。同时鼓励青少年白血病康复者自身也要树立正确的思想观,并用实际行动向社会证明:我们不仅跟正常的青少年一样优秀,而且经过生死的考验,更能成为祖国和社会栋梁的担当者。

展望:建立多学科联合团队(multi-disciplinary team,MDT)是综合治疗青少年白血病最有效的方式,有条件的医院可以建立青少年治疗中心(病房)。虽然目前国内医院的条件有限,但可以利用现有资源组建白血病治疗的MDT。北京儿童医院从2010年初开始组建青少年白血病MDT,现有成员包括:血液/肿瘤学医师、护士、心理医师、内分泌医师、社会工作者、游戏师、教师(后三组成员由社会团体如北大阳光慈善协会的志愿者担任)。虽然我们还不能像发达国家那样一步到位建立起完善的MDT,但只要树立起青少年白血病综合治疗的理念,我们就能利用一切可能的资源、团结一切可以团结的力量,为提高青少年白血病的治疗效果和生存质量做出自己应有的贡献。