英文名称 :adrenocortical tumor

小儿肾上腺皮质肿瘤(adrenal cortical tumor)较为罕见,约占儿童肿瘤的0.2%、儿童肾上腺肿瘤的6%左右,全球范围内,发病率约为百万分之三。但肾上腺皮质肿瘤的发生率存在地理差异,小于14岁的年龄组中,中国香港和印度孟买的肾上腺皮质肿瘤发生率较平均稍低,而巴西南部可高出十余倍。儿童肾上腺皮质肿瘤多见于女孩,男女比率为1∶1.6~1∶2.5,且该比率与年龄有关,有研究发现<4岁以及13~20岁的男女患儿比率分别为1∶1.7和1∶6.2,但4~12岁年龄段内男女比率则为1∶0.8。

肾上腺皮质来源于中胚层,而髓质来源于外胚层。在孕第5周开始,介于肠系膜根部和泌尿生殖嵴之间的间皮细胞进入间充质,形成胎儿肾上腺皮质。显微镜下,成熟的肾上腺皮质占整个肾上腺的90%,由外至内分为三层:球状带(zona glomerulosa)、束状带(zo na fasciculata)和网状带(zona reticularis)。这三层结构的形成在生后18个月左右完成,但要到10~12岁才具备成熟的形态。球状带是产生盐皮质激素(主要为醛固酮)的所在。束状带和网状带形成一个功能区,产生皮质醇(主要为糖皮质激素)、雌激素和雄激素,包括脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone,DHEA)、硫酸脱氢表雄酮(DHEAS)和雄烯二酮(androstenedione)。束状带代谢最为活跃,肾上腺皮质增生、腺瘤或皮质结节的形成均常见于该层,也可发生肾上腺皮质癌。

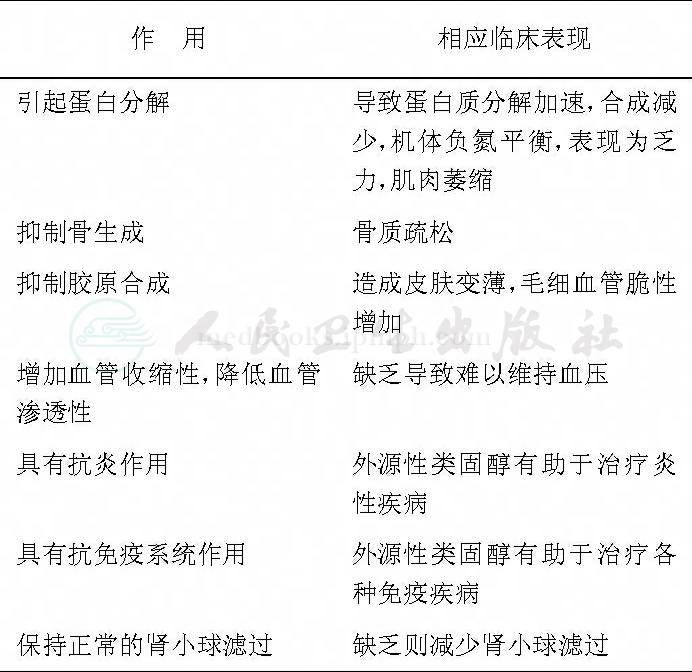

肾上腺皮质肿瘤的大小与激素的分泌水平并不平行,小肿瘤也可能引起严重的并发症。如果肾上腺皮质肿瘤主要分泌过量的皮质醇,则造成皮质醇增多症(hypercortisolism),也称库欣综合征(Cushing’s syn drome)。皮质醇增多症的病因除20%为肾上腺皮质腺瘤外,70%~75%由皮质增生引起,5%为肾上腺皮质腺癌。大量皮质醇可造成潴钠排钾、糖代谢和脂肪分布紊乱、蛋白质分解加快以及合成减少等各方面的代谢紊乱,并且抑制生长激素的分泌及其作用,抑制性腺发育,严重影响患儿的生长和发育(表1)。

表1 糖皮质激素的作用及临床相关症状

如果肾上腺皮质肿瘤主要分泌过多的醛固酮,促使肾小管远端对钠离子重吸收增加,机体水、钠潴留,引起血压升高;同时醛固酮促使肾小管管腔内钠和钾的交换,在增加钠重吸收的同时,增加体内钾离子排出,尿钾增多引起低钾血症,这就造成了原发性醛固酮增多症(primary aldosteronism),也称Conn’s syndrome,其病因78%为肾上腺皮质腺瘤,20%为皮质增生,2%肾上腺皮质腺癌。醛固酮腺癌除分泌醛固酮外,同时可分泌其他皮质激素。

如果肾上腺皮质肿瘤主要分泌大量的雌雄激素,应考虑性激素腺癌。表现为性征的异常,即女性男性化,这主要是由于雄激素前体较多地转化为雄激素;男性女性化,是由于肿瘤分泌的雌激素较正常的量多而导致;男性化肿瘤在男性患者中及女性化肿瘤在女性中由于性激素分泌过多表现为性早熟。

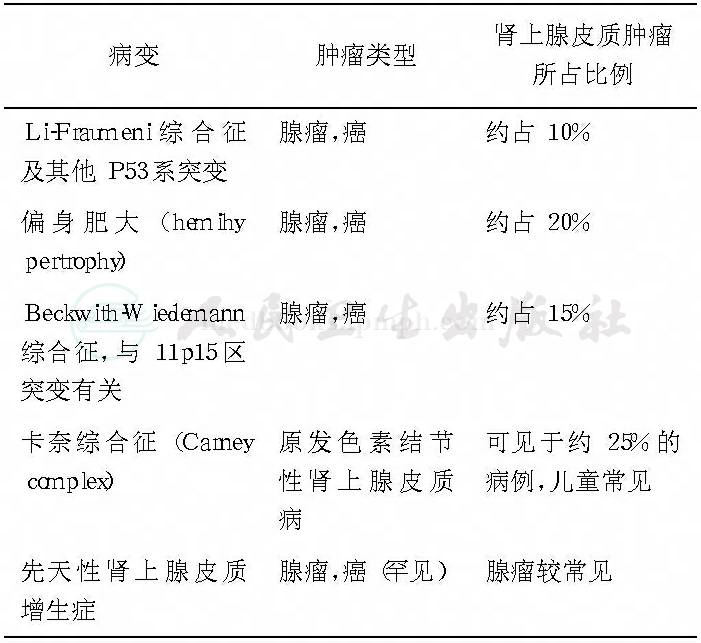

有些综合征与儿童肾上腺皮质肿瘤密切相关(表2),提示了儿童肾上腺皮质肿瘤常有特定的遗传异常。Li和Fraumeni发现在有家族性肿瘤病史的患儿中,肾上腺皮质肿瘤的发生率明显高(10%),且为常染色体显性遗传方式。在巴西南部,4岁以内肾上腺皮质肿瘤患儿的P53突变(R337H)发生率可高达98%。因此,P53的突变明显增加了儿童肾上腺皮质肿瘤的发生概率。实际上,可能超过90%的小年龄肾上腺皮质肿瘤患儿具有P53的遗传性突变,而大年龄儿童或青少年的肾上腺皮质肿瘤病例中似乎并没有P53突变现象。

表2 与肾上腺皮质肿瘤相关的遗传性病变

肾上腺皮质肿瘤呈圆形或椭圆形低回声,有球体感,常为单侧,良性居多,有完整的包膜,肿瘤直径多为1~3cm,醛固酮瘤常较库欣综合征的腺瘤为小;无分泌功能的皮质腺瘤,一般体积较大,但皮质腺癌体积更大,常为6~8cm,形态不规则,内部回声不均,可直接侵犯肝、脾、肾等周围相邻组织,此时,CDFI能够提供肿物的血供特点。

目前治疗儿童肾上腺皮质肿瘤唯一有效的方法是手术切除病变,只有这样才能治愈或获得长期存活。

由于肿瘤可出现坏死、出血和纤维化,首次进行原发肿瘤切除的20%以及因局部复发而再次手术的43%病例可由于肿瘤脆而导致包膜破裂和肿瘤破溃。为避免这一情况,术中尤其应小心操作。CT特别有助于手术医师在术前了解肿瘤坏死的部位。也有肿瘤自发破裂和经皮穿刺活检后肿瘤破溃的报道。

通过超声、CT和MRI检查,在术前可了解下腔静脉或心房内有无瘤栓。如存在膈下瘤栓,应在切除肿瘤时予以清除。对于瘤栓已扩散至膈上或已进入右心房的病例,需要进行开胸和体外循环,须与心血管外科医生共同手术。

儿童肾上腺皮质肿瘤是否需要进行局部淋巴结清扫尚无系统的研究,根据我们的经验,术中切除局部的淋巴结并非难事,且有助于作为病理及预后判断的补充。对于局部复发和远处转移的病灶手术切除也很重要。对于远处转移者,可能需要结合化疗,以提高生存率。

肿瘤小,最大直径≤5cm或重量≤200g的肿瘤,完全切除者预后良好。这些病例,无论临床或生化指标如何,可不必进一步治疗,复发可能性<10%。而对于肿瘤有残留或转移的病例,则需要手术和放、化疗联合治疗。可予考虑口服米托坦(mitotane,O,P’‐DDD),并可联合静脉应用依托泊苷(etoposide)和顺铂(cispl atin)。

一般来讲,肿瘤完全切除后1周内血浆激素水平即可恢复正常,男性化和库欣综合征的症状和体征可在几周到几个月的时间内缓解。如肾上腺皮质癌患者行肿瘤切除术后,出现皮质醇分泌再次增加或术后持续有不能被抑制的皮质醇分泌,则提示肿瘤已复发或转移。当肿瘤切除后,高血压可在1周内消退。但如果高血压在肿瘤切除后的7天或更长时间内仍然存在,可能是由于氢化可的松替代治疗过度,而不一定是由于肿瘤有残余。对于性征异常的肾上腺皮质肿瘤患儿,切除原发病灶往往即可使异常的性征得到改善或消退。

一、手术治疗

肾上腺手术进路取决于肾上腺病因、肾上腺肿瘤的大小、患者的体质、手术医师的经验和喜好,因人而异。

(一)开放手术

1.背部进路(posterior approach)

肾上腺的背部进路可能是最简单且暴露最迅速的方法,优点在于并发症较少,手术时间短。而且,手术可完全在胸膜外与腹膜后间隙进行,无须进入胸腔或腹腔。缺点是需要折刀体位(jackknife),可能会影响呼吸,手术视野较小,无法进一步探查腹腔。该进路可用于醛固酮瘤、病变单一的肾上腺皮质腺瘤或局限性良性病变。

2.经腹进路(transabdominal approach)

优点是适于双侧肾上腺的探查,可探查腹腔内脏器及腹膜后部位,而且体位简单。缺点是耗时较长,游离肾上腺较困难,术后易出现肠梗阻等并发症。

3.腰部进路(flank approach)

对于泌尿外科医师而言,腰部进路应更熟悉,且相对简单,通常可充分暴露肾脏及肾上腺。缺点是由于切口在肋骨下,不易进入肾上腺上方。如为双侧病变,需在术中改变体位。

国内外文献多主张采用上腹部横切口切除儿童肾上腺肿瘤。但我们的经验是尽管腹部切口很大,但由于库欣综合征的患儿非常肥胖,皮下脂肪、大网膜和肠系膜脂肪均很厚,肾上腺位置又深,操作反而困难,对腹腔内脏的干扰也很大,而改用腰部胸膜外切口,一般切除第11肋甚或无须切除肋骨,肿瘤即位于切口下方,暴露良好,操作方便,而且不经腹,患儿术后胃肠功能恢复快。

(二)腹腔镜手术

目前腹腔镜已广泛应用于成人肾上腺肿瘤的治疗。近年来,国外也有腹腔镜治疗儿童肾上腺肿瘤的报道,切除的肾上腺肿瘤包括神经节细胞瘤、无功能性肾上腺腺瘤、嗜铬细胞瘤甚至肾上腺皮质癌,但所有作者均认为目前的腹腔镜技术仅适用于儿童良性肾上腺肿瘤。

与开放手术相比,腹腔镜手术具有住院时间短、体表切口小、术后疼痛轻、恢复活动快等优点。肾上腺肿瘤的腹腔镜手术主要有三种进路:经侧腹(lateral transabdominal)、经腹腔(anterior transabdominal)及腹膜后(posterior retroperitoneal)。侧腹进路被认为是腹腔镜肾上腺切除术的最佳方法,取侧卧体位可使周围脏器得以牵开,容易暴露肾上腺,Trocar可穿刺进入腹腔和腹膜后,腹腔的操作空间大,容易定位,且可同时检查腹腔内的情况。其缺点是当肿瘤较大时处理右肾上腺静脉时较困难。经腹进路较适合普外科腹腔镜医师,除了周围脏器牵引较困难外,其余同侧腹途径,且对双侧病变者可同时切除双侧肾上腺。腹膜后进路已越来越多地为泌尿外科医师所接受,该进路不进入腹腔,避免了腹腔内脏器的损伤;如患者曾有腹部手术史或因肥胖而导致腹腔内脂肪过多并不影响经腹膜后进路的操作;另外,腹膜后进路无须移开肠管等腹腔内器官或松解粘连,从而相对缩短手术时间,减少并发症。但不足之处是腹膜后腔的空间较狭小,增加了器械安置和手术操作的难度;腹膜后腔在腹腔镜下的解剖学标志有限,识别较困难。

(三)围术期治疗

儿童肾上腺皮质肿瘤多具有激素分泌功能,过量的皮质醇和/或醛固酮可导致患儿水、电解质紊乱以及高血压等情况,需在术前做好控制血压,纠正水、电解质失衡等准备工作,以增加手术的安全性。另一方面,功能性肾上腺皮质肿瘤可导致对侧肾上腺皮质萎缩,肿瘤切除后会出现肾上腺皮质功能不全,甚至出现严重的肾上腺皮质危象而死亡。因此,这类的病例均需要围术期激素替代,术前、术中、术后均应监测肾上腺皮质功能,调整激素的用量。

二、辅助治疗

儿童肾上腺皮质癌并没有一个令人满意的化疗或放疗方案。化疗通常用于复发或转移的病例,以及手术不能切除或那些复发可能性大的病例。目前最成功的药物是抗肾上腺皮质素类药氨鲁米特,多用于成人,在儿童中的经验很少。该药毒性很强,可造成恶心、呕吐、食欲减退、腹泻、嗜睡、精神错乱、共济失调、视力模糊、头痛、肝肾受损等,停药后大多可消退。由于该药阻碍类固醇的代谢,应在治疗期间监测皮质醇和醛固酮水平,以防止发生肾上腺功能不全。该药具有高脂肪吸收性,在停用药物后数月内仍可有残留,因此在这段时间内仍应继续进行类固醇监测。近来有用酮康唑治疗晚期肾上腺皮质癌,可抑制11β‐羟化酶,阻断皮质醇的合成,从而起到缓解临床症状的作用。

醛固酮分泌增多者可应用螺内酯(安体舒通)缓解症状,纠正低血钾,但不能控制高血压。

放疗对肾上腺皮质癌效果差,但对骨转移者可缓解疼痛症状。