英文名称 :Hallervorden-Spatz disease

中文别名 :Hallervorden-Spatz综合征;苍白球黑质红核色素变性

哈勒沃登-施帕茨病是一种遗传性锥体外系变性病,首先于1922年由Hallervorden和Spatz报道。Swaimann(1991)对本病的铁代谢异常进行了深入研究。我国的文献曾将本病称为苍白球黑质变性,现多称为Hallervorden-Spatz综合征(HSS)。

本病是常染色体隐性遗传病,基因位于染色体20p12.3-13(1996)。现已证明,本病的基因突变引起维生素B5的代谢缺陷。维生素B5即泛酸(pantothenic acid)。本病时,泛酸激酶基因(PANK2)有缺陷(Zhou等,2001),从而B5失去正常功能,影响能量代谢和细胞膜的稳定。HSS是一组疾病,可能有遗传异质性。

肉眼可见苍白球和黑质网状带呈铁锈棕色。镜下见大量铁颗粒沉积于神经元和胶质细胞内。不对称的破坏性病变见于苍白球内段和黑质网状带,即神经元脱失、胶质细胞增生、有髓纤维减少。轴突呈球形肿胀(球形小体)见于苍白球黑质系统、丘脑底核、大脑皮质等部位,弥漫存在。病变部位的神经元内外还可见蜡样质脂褐质以及神经黑素的沉积。骨髓有海蓝组织细胞,提示脂类代谢异常。末梢淋巴细胞内可见颗粒状或多层的小体,提示为蜡样质脂褐质。

1.CT

平扫多表现为双侧苍白球区对称性低密度影,偶尔呈高密度影,类似钙化。CT诊断价值不大。

2.MRI

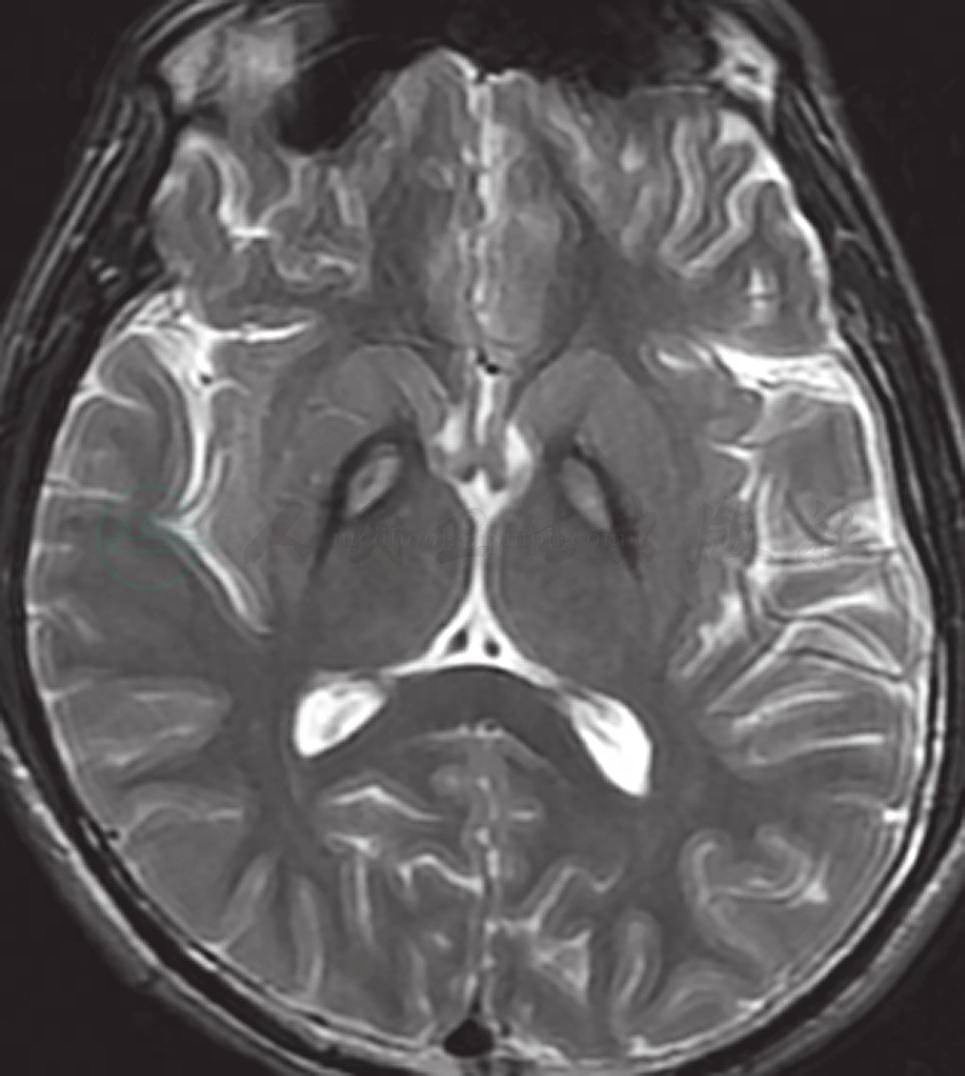

MRI是该病最重要的影像学检查方法。T1WI苍白球黑质可表现为等信号,T2WI示苍白球、黑质、红核对称性低信号,T2WI苍白球内侧因神经胶质增生、神经肿胀、神经元脱失表现为斑点状、斑片状高信号影,与邻近低信号形成典型的“虎眼征”为特征,能明确作出诊断(图1)。病灶除了累及上述典型部位外,还可以累及脑桥、丘脑、小脑及脑室旁白质。SWI可以作为评价脑内铁质沉积的无创性手段。

A

B

图1 苍白球黑质变性

A. T1WI苍白球表现为对称性弧形高信号;B. T2WI示苍白球对称性低信号,其内侧可见椭圆形高信号影,与邻近低信号形成典型的“虎眼征”

尚无特异疗法。对症治疗可试用左旋多巴治疗肌张力不全,无效时可加用或改用溴隐亭。抗胆碱药(苯海索、苯甲托品)和肌松弛剂(muscle relaxants),如巴氯芬、丹曲林,可用于肌张力不全、强直、痉挛状态。本病时震颤不易治疗,可试用苯甲托品。有建议用肉毒杆菌毒素治疗口、面、舌部的严重肌张力不全。有癫痫发作时用卡马西平等药物。铁螯合剂(去铁胺)对本病无效。禁用使肌张力不全加重的药物,如酚噻嗪类和丁酰苯类药物。理疗、语言治疗可改善构音障碍。心理支持非常重要。大剂量维生素B5(泛酸)的应用已开始试行,500mg/d开始,渐加量,其效果尚待研究。