英文名称 :cerebral palsy

脑性瘫痪(cerebral palsy)是出生前、出生时及生后脑发育早期各种原因所致的非进行性脑损伤或脑发育缺陷,主要表现为中枢性运动障碍及姿势异常。诊断脑性瘫痪应符合以下两个条件:①婴儿时期出现症状(如运动发育落后或各种运动障碍);②需除外进行性疾病(如各种代谢病或变性疾病)所致的中枢性瘫痪及正常小儿一过性运动发育落后。

脑性瘫痪小儿有时可伴有智力障碍、癫痫、行为异常、感知觉障碍及情绪障碍等。

引起脑性瘫痪的原因很多,可发生在出生前、出生时及出生后,但存在这些病因的患儿并非全部发生脑性瘫痪,只能将这些因素视为可能发生脑性瘫痪的危险因素。

1.出生前因素

母亲妊娠期各种异常情况均可视为脑性瘫痪的危险因素。多胎妊娠、遗传因素及胎儿脑发育畸形是引起脑性瘫痪的重要原因。

2.出生时的危险因素

主要包括新生儿窒息、缺氧缺血性脑病(hypoxic—ischemic encephalopathy of newborn,HIE)及机械损伤。目前认为在分娩过程中以下病情所致的缺血缺氧是引起脑瘫发生的高危因素:①宫缩时正常胎心率变化甚至消失,持续时间长;②胎心监测不到;③生后有气管插管和心肺复苏术史;④脐动脉血的 pH值<7.0,碱剩余 BE 值<-12mmol/L;⑤有 HIE 病史,尤其伴有惊厥者;⑥出生后第5、10和20分钟时的Apgar评分值低;⑦出生后有1个以上脏器功能损害表现;⑧新生儿期头颅MRI/CT有异常表现;⑨孕母分娩前出现子宫破裂、胎盘早剥、脐带脱垂、大出血等。

机械损伤由头盆不称、急产、不恰当的助产所引起。这些机械损伤包括软组织损伤、出血、神经损伤、脊髓损伤、骨折及内脏损伤等。产伤除了可能直接引起颅内出血和脑组织挫伤外,还可能由于损伤引起出血、休克、呼吸衰竭、心力衰竭等,进而导致脑组织缺氧缺血性损伤。新生儿颅内出血是造成脑性瘫痪重要的原因之一。

3.新生儿期

新生儿期的各种因素中,早产和低出生体重是引起脑性瘫痪的重要原因。胎龄越小,体重越低,发生脑性瘫痪的概率越高。当胎儿在宫内发育受到损害时,既可造成脑损伤也可造成早产,这时早产并非脑性瘫痪的直接原因。早产儿与足月儿不仅脑性瘫痪的患病率差异甚大,而且病变的类型也不尽相同。这与胎儿不同时期的脑组织对缺氧的敏感度不同有关。脑室周围白质软化是脑瘫患儿常见的病变之一,更容易发生于早产儿,足月儿出血部位往往在白质区或皮质区。胆红素脑病又称核黄疸,也是造成脑性瘫痪的重要原因之一。各种中枢神经系统感染也是引起脑性瘫痪的重要原因,包括宫内感染及新生儿期神经系统病毒性或细菌性感染。

虽然引起脑性瘫痪的病因很多,但并非每个患儿都能找到病因,大约有1/4的脑性瘫痪患儿目前还不能找到病因。

世界卫生组织报道全球脑性瘫痪患病率为1‰~5‰。2010年我国12个省市覆盖32万余名1~6岁城乡儿童的大样本脑性瘫痪流行病学调查结果,脑瘫发病率为2.48‰,患病率为2.46‰。值得注意的是,20世纪80年代后新生儿死亡率较前明显下降,但脑性瘫痪患病率反有增多趋势。出现这种情况可能与围生医学、新生儿急救医学的进步以及NICU的建立有关,使一些低体重儿和高危新生儿得以存活,增加了脑瘫的发病率。脑性瘫痪患儿中男孩多于女孩(1.45∶1)。

1.痉挛型(spasticity)

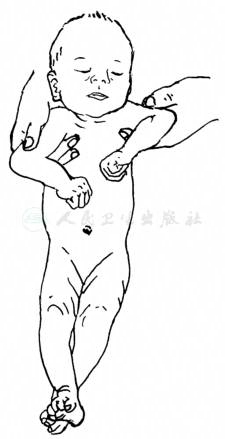

占全部脑性瘫痪病儿的60%~70%。病变以锥体束受损为主,肌张力增高,肢体活动受限。上肢常表现为屈肌张力过高,肩关节内收,肘关节、腕关节屈曲,手指屈曲呈紧握拳状,拇指内收,紧握于掌心中。下肢大腿内收肌张力过高,大腿外展困难,踝关节跖屈(图1)。坐位时两下肢向前伸直困难。站立位时足尖着地,行走时呈踮足、剪刀样步态。腱反射亢进或活跃,踝阵挛常呈阳性,2岁以后巴宾斯基征仍阳性。

图1 痉挛型脑性瘫痪直立位姿势

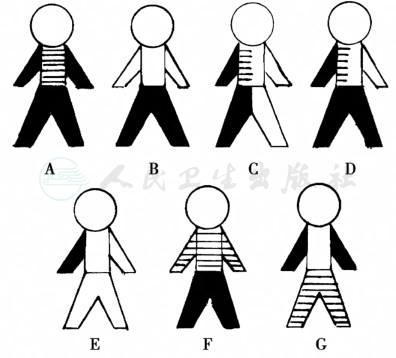

按受累的部位又可分为以下7种情况:

(1)四肢瘫(tetraplegia):

四肢及躯干均受累,上下肢严重程度类似(图2A)。

(2)截瘫(paraplegia):

双下肢受累明显,躯干及上肢正常(图2B)。

(3)偏瘫(hemiplegia):

一侧肢体及躯干受累(图2C)。

(4)三肢瘫(triplegia):

三个肢体受累,此型很少见(图2D)。

(5)单瘫(monoplegia):

单个肢体受累,此型很少见(图2E)。

(6)双侧瘫痪(diplegia):

也是四肢受累,但两下肢受累较重,上肢及躯干比较轻(图2F)。

(7)双重偏瘫(double hemiplegia):

四肢均受累,但双上肢重、下肢轻,或左右两侧严重程度不一致(图2G)。

图2 脑性瘫痪肢体受累示意图(说明见文内)

2.不随意运动型(dyskinetic)

约占脑性瘫痪的20%,主要病变在锥体外系统。表现为不随意运动增多。在进行有意识的运动时,不自主、不协调及无效的运动增多,紧张时不自主运动增多,安静时减少,入睡后消失。由于颜面肌肉、舌肌及发音器官肌肉运动受累,说话时口齿不清,速度、节律不协调,说长句时不恰当的停顿。以往称此型为“手足徐动型”,但不少患儿表现不是手足徐动,也可表现为舞蹈样动作、肌张力不全或震颤等。本型可表现轻度智力障碍。腱反射可以不亢进,巴宾斯基征阴性,在1岁内往往表现为肌张力低下、活动减少。

3.强直型(rigid)

以锥体外系受损为主,呈齿轮状、铅管样持续性肌张力障碍增高。

4.肌张力低下型(atonia)

表现为肌张力低下,自主运动很少,关节活动范围增大,很像肌肉病所致的肌弛缓,但可引出腱反射。本型常为婴幼儿脑性瘫痪的过渡形式,以后大多转变为痉挛型或不随意运动型。

5.共济失调型(ataxia)

表现为小脑症状,步态不稳、摇晃,走路时两足间距加宽,四肢动作不协调,上肢有意向性震颤,肌张力低下,腱反射不亢进。

6.混合型

以上某几种类型同时存在一个患儿身上,称为混合型。痉挛型与不随意运动型常同时存在。

1.治疗原则

(1)早期发现、早期干预:婴幼儿运动系统处于发育阶段,一旦发现运动异常,尽早加以纠正,容易取得较好疗效。

(2)按小儿运动发育规律,循序渐进促进正常运动发育,抑制异常运动和姿势。

(3)综合治疗:利用各种有益手段对患儿进行全面综合治疗。除针对运动障碍治疗外,对合并的语言障碍、智力障碍、癫痫、行为异常也需进行干预,还要培养患儿对日常生活、社会交往及将来从事某种职业的能力。

(4)家庭训练和医生指导相结合:脑性瘫痪的康复是个长期的过程,短期住院治疗不能取得良好的效果,许多治疗需要在家庭里完成,家长和医生密切配合,共同制定培训计划,评估训练效果。

2.功能训练

(1)运动训练(physical therapy,PT):

主要训练粗大运动,特别是下肢的功能,利用机械、物理的手段,改善残存的运动功能,抑制不正常的姿势反射,诱导正常的运动。常用的有Vojta、Bobath和引导式教育等方法。

(2)技能训练(occupational therapy,OT):

是指利用选定和设计的工作活动,提高日常生活能力并为以后的职业培训工作能力。主要包括目标导向型疗法、家庭方案、环境干预、限制诱导、双手强化训练。

(3)语言吞咽训练(speech and swallow therapy,ST):

包括发音训练、咀嚼吞咽功能训练,包括口周、面部、软腭、舌肌等运动控制训练,如有听力障碍要尽早配制助听器。

3.矫形器的应用

在功能训练中,常常需用一些辅助器及支具,矫正小儿异常姿势,调整肌肉紧张度,主要用于矫正肢体畸形或防止畸形加重。

4.中医疗法

包括针灸推拿等对脑性瘫痪的康复有帮助。

5.物理治疗

包括水疗、电疗、光疗、磁疗及生物反馈疗法等。

6.手术治疗

主要适用于痉挛型脑性瘫痪患儿,可矫正畸形,改善肌张力;恢复或改善肌力平衡。手术包括:选择性脊神经后根切断术、选择性周围神经切断术、颈动脉鞘交感神经网剥脱术、骨关节与肌肉肌腱矫形术(如跟腱延长术)。

7.药物治疗

目前还没有治疗脑性瘫痪的特效药物,为缓解不随意运动型的多动,可试用小量苯海索、苯二氮䓬类药物或巴氯芬,改善肌张力。合并癫痫者可应用抗癫痫药物。