英文名称 :chylothorax

乳糜胸(chylothorax)是指淋巴液在胸腔内的异常积聚,通常是因胸导管或其较大属支破裂而使胸导管液进入胸腔;胸导管内的淋巴液通常主要是来自肠道的乳糜,因乳糜富含经肠上皮吸收的脂肪及其消化产物而使其呈现特征性的乳白色,但在某些营养和饮食状况下可为轻度浑浊或澄清,在混有血液等情况下也不表现为乳状。

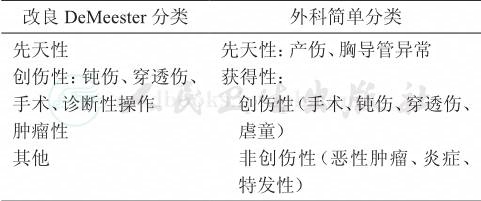

乳糜胸属于罕见病,但病因很多。病因学分类有多种方案,基于1983年DeMeester方案的改良分类法最为广泛接受(表1)。在外科,也有人将乳糜胸简单分为创伤性和非创伤性两大类。Doerr等回顾1980—2000年Mayo中心的所有病例,找出203例乳糜胸,病因包括手术或创伤101例(49.8%)、各种内科疾病89(43.8%)、不明原因13(6.4%);在各种内科疾病中,淋巴瘤(23例)、淋巴系统疾病(lymphatic disorders,19例)、乳糜性腹水(16例)为最常见的原发病因。Agrawal等分析3个大宗病例研究报道的384例乳糜胸,病因学统计中手术与非手术创伤分别为38%和2%、肿瘤超过30%(淋巴瘤约占其中的3/4)、特发性10%~15%,结节病(sarcoidosis)、肝硬化(cirrhosis)、先天性心脏病、丝虫病、淋巴结肿大、结核、淀粉样变性(amyloidosis)、结节性硬化(tuberous sclerosis)、淋巴管肌瘤病(lymphangioleiomyomatosis)等其他病因约占20%。

表1 乳糜胸的病因学分类

国外文献报道,恶性肿瘤引起的乳糜胸占50%,手术后乳糜胸占25%,未查明原因的乳糜胸占25%。作者单位自1952~1999年共手术切除食管癌和贲门癌13003例,术后发生乳糜胸75例,发生率为0.57%。作者统计近年来国内大组病例报告其发生率为0.44%~1.55%。

一般认为食管癌术后乳糜胸的原因是由于手术损伤胸导管及主要分支。

1.胸导管在解剖上与食管的关系密切

胸导管在T5~T6 即主动脉弓平面从脊柱右前方越过主动脉后方向上行走至食管左侧,沿着食管左侧、左锁骨下动脉后方上行。在主动脉弓后和食管上三角区游离食管时如不熟悉该区域解剖就容易造成胸导管损伤。胸6平面以下的胸导管位于主动脉、奇静脉之间沿脊柱右前方上行,而食管则是跨过气管分叉后逐渐位于中线下行至第7胸椎平面偏左,在胸主动脉前方向左前下行。

因此,下段食管与胸导管有一定距离,食管下段癌手术损伤胸导管的机会相对较少,临床上乳糜胸主要发生于中上段食管癌术后。

2.肿瘤外侵明显

特别是侵及胸导管时损伤很难避免,必然切除受侵的胸导管。当下段食管后壁肿瘤外侵明显,或肿瘤侵及奇静脉、主动脉时,胸导管损伤机会增加。

3.胸导管解剖变异

Davis(1915)描述胸导管解剖的最大特点是它的多变性,为双重管或多根管占33%;Meade 等(1950)发现25%~33%的人有双重管或多根管;Kausel 等(1957)指出,40%~60%的人与奇静脉、肋间静脉和腰静脉有交通支。国内文献报道,单根型约占86%,亦有双干型或分叉型。由于胸导管变异,解剖食管时容易损伤胸导管及分支,可导致术后乳糜胸。作者曾遇一例食管下段癌术后出现乳糜胸,第二次手术发现为变异的主动脉裂孔上方的胸内乳糜池损伤所致。申荷勤报道一例双乳糜池伴胸导管注入左颈外静脉,上池位置在紧贴膈肌主动脉裂孔处。

4.其他

有学者采用颈胸骨部分劈开行食管上段癌内翻拔脱术,为充分暴露,有时要切断缝扎左无名静脉,造成胸导管内压增高破裂。Blalock 等报道了在动物实验中结扎上腔静脉后发生乳糜胸。

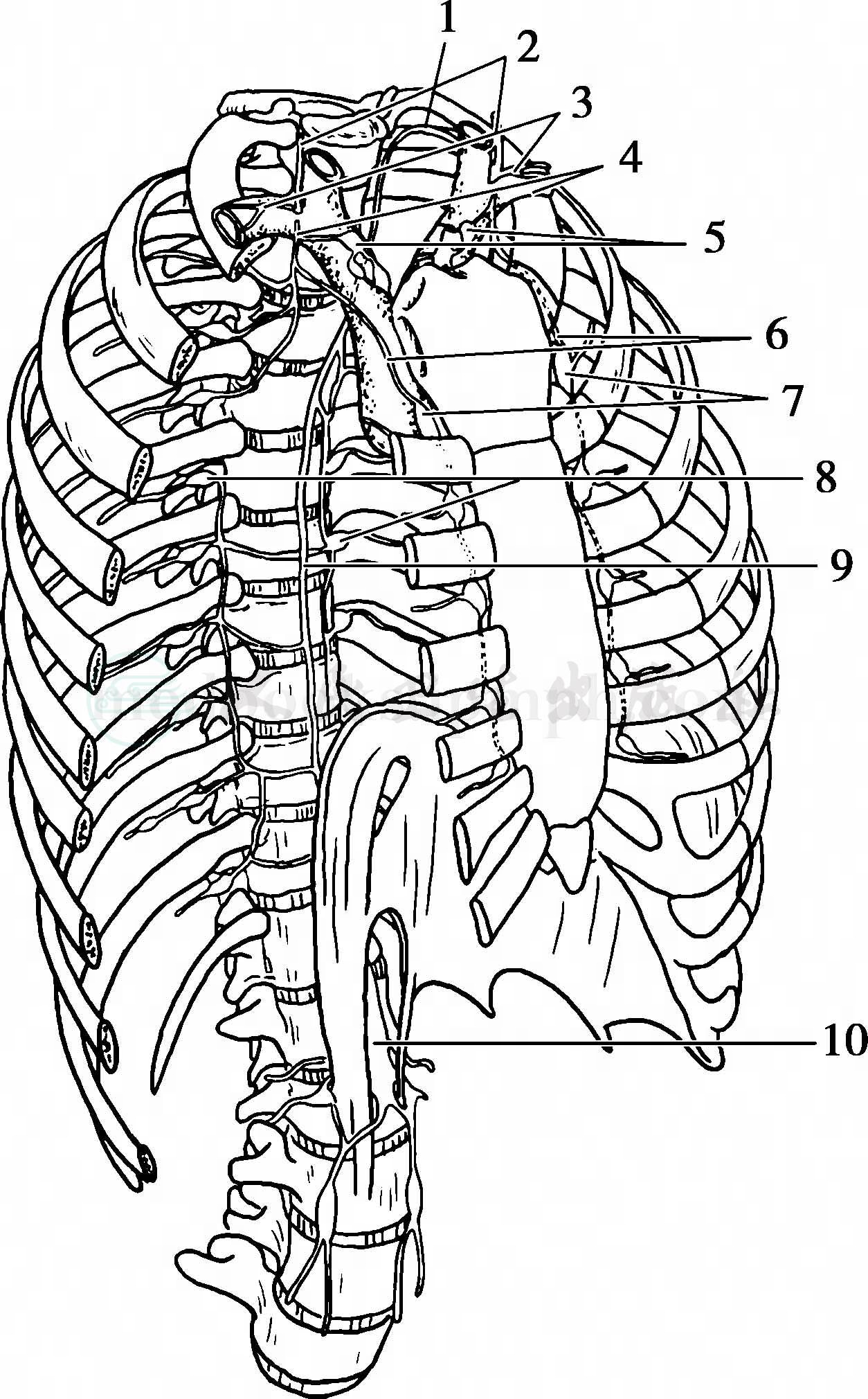

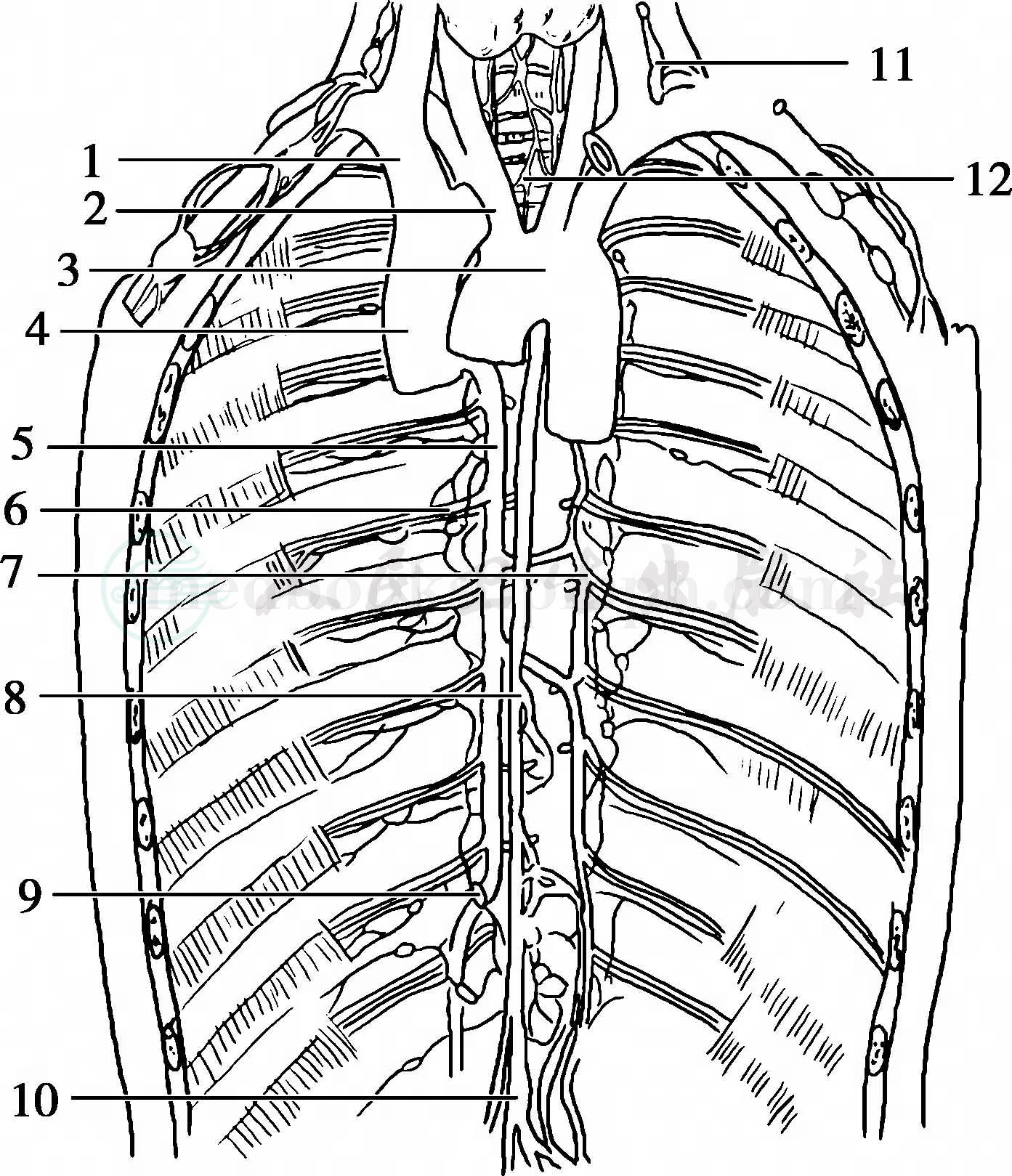

正常成人胸导管长36~45cm、直径2~5mm,可分为腹、胸、颈3段;胸导管在腹段起始处直径3~5mm,在胸段减小,在非常接近其静脉终点时再次膨大。乳糜池(cisterna chyli)是胸导管最常见的起始部位,通常为长3~4cm、直径2~3cm的球状结构,位于第2腰椎(L2)前面、腹主动脉之后的外侧。胸导管在膈肌正中弓状韧带后方、奇静脉和主动脉之间进入右侧胸腔,之后在食管后、右侧肋间动脉前、主动脉和奇静脉之间,紧贴脊柱的右前表面上行(图1,图2)。胸导管下端接受下行的双侧后肋间淋巴管,引流下6~7肋间,在上行途中接受来自后纵隔淋巴结和上胸部肋间的其他属支。在第7胸椎(T7)水平,胸导管从食管后方斜跨,到达T5水平的纵隔左后侧,在食管左侧胸膜反折下、左锁骨下动脉之后上行,涉及主动脉弓、左锁骨下动脉或者食管的手术易伤及此区域的胸导管。胸导管在接受来自右淋巴导管支气管-纵隔干的属支后,经颈部的胸廓上口(superior thoracic aperture)走出胸腔。在锁骨上方2~4cm、相当于第7颈椎(C7)水平,胸导管在锁骨下动脉和甲状颈动脉干之前、颈动脉鞘和颈内静脉之后呈弓状转向前外侧,在前斜角肌内侧缘转向下方,在膈神经和前斜角肌(scalenus anterior muscle)之前、颈动静脉之后终止于左锁骨下静脉和颈内静脉的会合处。胸导管的行程可以解释,T5到T6水平以下的损伤通常导致右侧乳糜胸、以上则为左侧乳糜胸。

图1

1.胸导管;2.左右颈干;3.左右锁骨下淋巴干;4.左右支气管纵隔干;5.左右头臂静脉淋巴结;6.胸骨旁淋巴管;7.胸骨旁淋巴结;8.肋间淋巴结;9.胸导管;10.乳糜池

图2

1.右头臂静脉;2.头臂动脉;3.主动脉弓;4.上腔静脉;5.奇静脉;6.肋间动静脉;7.副半奇静脉;8.胸导管;9.肋间淋巴结;10.乳糜池;11.胸导管;12.气管前淋巴结

胸导管行程中的任何阶段都可能发生变异。最常见的变异是双重胸导管,偶见于下胸部,但更常见于颈部水平。超过40%的人群存在2支或3支胸导管,这些分支可能在胸导管的中段汇集成丛,各自或共干汇入静脉角,或者胸导管上段的一支以最常见的方式汇入静脉角,另一支到达右锁骨下静脉。较多见的变异还有左侧胸导管以及淋巴管-静脉连接部的变异,终止点有右侧、双侧,胸导管可能进入左无名静脉、左颈内静脉、左椎静脉,甚至右侧颈内静脉以及罕见的奇静脉。乳糜池通常位于L2水平,但也可能出现在第10胸椎(T10)和L3之间、主动脉右侧的任何地方。25%~33%的个体在膈肌水平有多个导管。胸导管跨越脊柱的水平也会变异。胸导管上行途中,不仅接受众多属支,而且与静脉系统形成了丰富的侧支循环。侧支循环变异十分普遍,40%~60%个体的胸导管与奇静脉、肋间静脉、腰静脉之间有不规则的侧支交通。这些变异的产生有其胚胎学基础,胸导管起自胚胎期的丛状淋巴管结构,这些淋巴管在发育程度上产生的差异最终造成复杂多变的解剖变异和丰富的侧支循环。不同于正常解剖结构的变异,解释了何以在胸导管主干已被刻意保护的情况下仍有可能发生乳糜漏;而胸导管与体静脉之间丰富的侧支循环,也是胸导管结扎的解剖学基础,在胸部或颈部的任何一点结扎,一般不会损伤淋巴向中枢循环的传送。

胸导管在其行程中有数量不等的瓣膜,在淋巴-静脉交汇处恒定存在防止血液反流的二尖瓣。胸导管瓣膜和属支的解剖特点可解释一部分在未伤及主干情况下出现的乳糜胸,例如在主动脉和肺动脉之间上行的右侧输出干损伤是许多心脏手术后乳糜胸或乳糜心包的原因,损伤直接引流到胸导管的肺淋巴液也可导致肺切除术后乳糜胸。

胸导管发挥重要的生理功能,收集和运送组织液、外渗的血浆蛋白、被吸收的脂肪以及其他大分子,大多数的体淋巴细胞也通过胸导管循环。胸导管液的成分和流量因饮食、肠道吸收、体力活动度而变,每日总量为10~100ml/kg,曾有人在24小时内从人胸导管中收集到高达2500ml的乳糜。胸导管液的95%来自肝和肠道,正常情况下的肢体淋巴量几乎可以忽略。因此,乳糜漏可因大量丢失体液及其所含物质而导致患者迅速衰竭,而右淋巴导管即使损伤也不致出现严重后果。

正常成人的每小时胸导管液流量平均为1.38ml/kg。脂肪从嘴到静脉血的运送时间为1~1.5小时,吸收峰值出现在进食后的6小时。进食/水后或腹部按摩时,胸导管液流速增加,变化范围在0.38~3.9ml/min。餐后肝脏淋巴增加150%,脂肪餐后肠淋巴增加到基础流量的10倍,饥饿和完全休息时胸导管液流量显著减少。据此特点,肠道休息被确定为乳糜胸治疗的首要措施之一,脂肪餐被用于乳糜胸的诊断和协助漏口定位。

几乎所有的乳糜都来自肠道乳糜管系统,乳糜液包含大量的乳糜微粒(chylomicron)、甘油三酯、胆固醇、脂溶性维生素等。摄入脂肪的60%~70%通过肠淋巴系统吸收,少于10个碳原子的脂肪酸直接被门静脉吸收,这是中链甘油三酯可作为乳糜胸患者经口饮食(oral diet)的理论基础。

导管内压力范围为10~25cmH2O,在阻塞情况下可增至50cmH2O。乳糜向前流动的影响因素有4个。第一,食物与液体进入肠道时产生一种促进乳糜流入乳糜管系统的推力,这种推力被肠蠕动增强。第二,吸气时胸腔内负压和腹腔内正压的压力梯度帮助乳糜向上流动。第三,胸导管肌肉收缩可能是最重要的因素,与呼吸运动无关,每10~15秒节律性收缩一次,引起胸导管向锁骨下静脉内排空。第四,胸导管瓣膜只允许向上单向流动。

有胸导管瘘时,乳糜流量可达每分钟2ml以上,每天乳糜液丢失2000~3000ml。乳糜胸一经发生,将引起一系列的重要病理生理改变。大量乳糜液在胸腔内潴留不但导致呼吸循环功能发生严重紊乱,还会引起代谢、营养和免疫系统功能的严重障碍。蓄积在胸腔内的乳糜液压迫肺使肺活量减少并引起纵隔摆动,病人出现呼吸短促甚至明显的呼吸窘迫症状。乳糜胸所引起的临床症状是逐渐加重的。如果乳糜液在胸腔内快速潴留,病人可能会出现休克症状。临床研究表明,乳糜液中含有卵磷脂和脂肪酸,这两种成分具有抑菌作用,因此,乳糜胸不易并发感染。乳糜液对组织无刺激性,不容易在肺表面形成纤维素包膜而使其舒张功能受到限制。乳糜液中含有大量蛋白质、脂溶性维生素、脂肪、胆固醇、糖、酶、电解质、各种淋巴细胞和抗体等。其成分与血浆相似,90%是水,约8%为固体,75%的脂肪经胸导管注入血液循环。如果乳糜胸得不到及时治疗,由于大量水分、营养物质、电解质、各种淋巴细胞和抗体的丢失,使病人在短期内因免疫功能降低,全身消耗及衰竭而死亡。

1.化验

乳糜胸腔积液外观呈乳白色,无味,不凝固。可呈粉红色或血性,也可表现为清亮液体。加入乙醚混匀放置数小时使脂肪溶解,牛奶样混浊变澄清,苏丹Ⅲ染色后在显微镜下可见到染红之脂肪球,其阳性率为50%。胸腔积液检查主要表现为以淋巴细胞增多为主的渗出液。积液的乳糜试验和甘油三酯检查可帮助确定是否有乳糜胸。

2.胸部X线检查

表现为胸腔积液,有时量很大,无特异性X线征象,下肢淋巴管造影,可显示胸导管的瘘口。

凡食管癌术后胸腔反复出现大量积液,特别是术后胸部X线检查双肺野已清晰后,短时间内又出现大量积液,或反复胸穿甚至行胸腔闭式引流,而胸腔液体仍源源不断,即使此时苏丹Ⅲ染色脂肪球阴性,也应首先考虑乳糜胸的可能。

3.淋巴管造影

可了解有无淋巴管疾病,以及胸导管阻塞和破裂部位。

4.淋巴管核素显像

近年来,由于核素检查比淋巴管造影更简便,临床使用普遍。但淋巴管造影不能成为一个逐渐消失的检查,其在显示淋巴管循环有无异常和渗漏部位等方面更有优势。

5.开胸探查

术前可经淋巴管注入天蓝染料,或用亚甲蓝经胃管内注入,可发现破损处染料出现。

6.胸、腹部CT

有助于病因诊断。

1.营养支持

低盐、高蛋白、高糖、低脂或中链甘油三酯(MCT)膳食。必要时可禁食,或全胃肠外营养。

2.胸膜腔穿刺抽液或闭式引流,有利于肺复张。

3.病因治疗

针对病因分别给予抗感染、抗结核、抗肿瘤治疗。

4.手术治疗

保守治疗2周,乳糜量不减少或成人乳糜引流量>1.5L/d,儿童>1L/d,持续5天,可评估手术治疗方案。术前必须行淋巴管造影了解淋巴管异常和渗漏部位,根据病变部位和性质决定手术方式。手术方式包括:胸导管结扎术,或联合进行胸膜固定术、淋巴管静脉吻合术、胸腹膜分流术等。

(一)术前健康教育

1.雾化吸入护理:雾化吸入后漱口、叩背咳痰,保持呼吸道通畅。

2.吸氧护理:家属不得随意调节氧流量,如有胸闷、憋气等情况,及时通知医护人员进行处理。

3.饮食指导:入院后立即开始禁饮食。

4.体位与活动:为减轻因胸腔积液导致的呼吸困难,头胸部抬高30°或选择半卧位。

(二)术后健康教育

1.术后给予心电监护:面罩吸氧,家属不能自行调节,如有需要,通知医护人员进行处理。

2.切口护理:保持敷料清洁、干燥,有渗出时,及时通知医护人员处理。

3.饮食指导:术后禁饮食2周,护士会给予每日口腔护理2次。开始进食应给予无脂饮食,如稀饭、面条等,1周后改为低脂饮食(如低脂牛奶、瘦肉),逐渐过渡到正常饮食。

4.胸腔闭式引流护理:床上活动时防止管道扭曲、打折、滑脱,如有异常及时通知医护人员。

(三)出院健康教育

1.休息与运动:适当活动,避免剧烈体育运动。

2.饮食指导:加强营养,以促进机体的康复。

3.康复指导:进行呼吸训练,注意防止感冒。

4.复诊须知:2周后门诊复查,定期胸部X线检查。如有不适,随诊。

胸外科医师首先要熟悉胸导管的解剖及其与食管的关系。当食管肿瘤较大与周围组织粘连或外侵时,在游离肿瘤分离外侵粘连或清扫食管周围淋巴结时,注意避免损伤胸导管,并且对食管与胸主动脉侧组织切断时要认真结扎。在食管癌切除术中最易损伤胸导管的部位是食管的中上段,即主动脉弓上下,这些部位的肿瘤有时直接侵及胸导管,故要直视下细心切断结扎。

结扎胸导管的方法:①术中切除一段胸导管时要在两断端处双重结扎,并要在膈上3~5cm处低位结扎。②用直角钳自胸主动脉和奇静脉之间紧贴胸椎游离出包括胸导管在内的组织束,用粗丝线结扎1~2道,用力不宜过大,以免切割损伤胸导管。③不宜采用缝扎法,避免针尖刺伤胸导管。

汪华(1998年)等提出低位多平面缝扎胸导管预防食管癌术后乳糜胸,特别是预防双干或多干型胸导管损伤,效果较好。

在关胸前应认真检查纵隔、食管的创面有无乳糜漏出(漏液可呈乳白色、透明状或胶冻样),发现后如找不到瘘口必须在膈上低位结扎胸导管。

对术中结扎胸导管或可疑胸导管损伤者,宜避免过早进脂肪食物,以减轻胸导管内压力,减少胸导管破裂机会。