英文名称 :qualitative platedefects

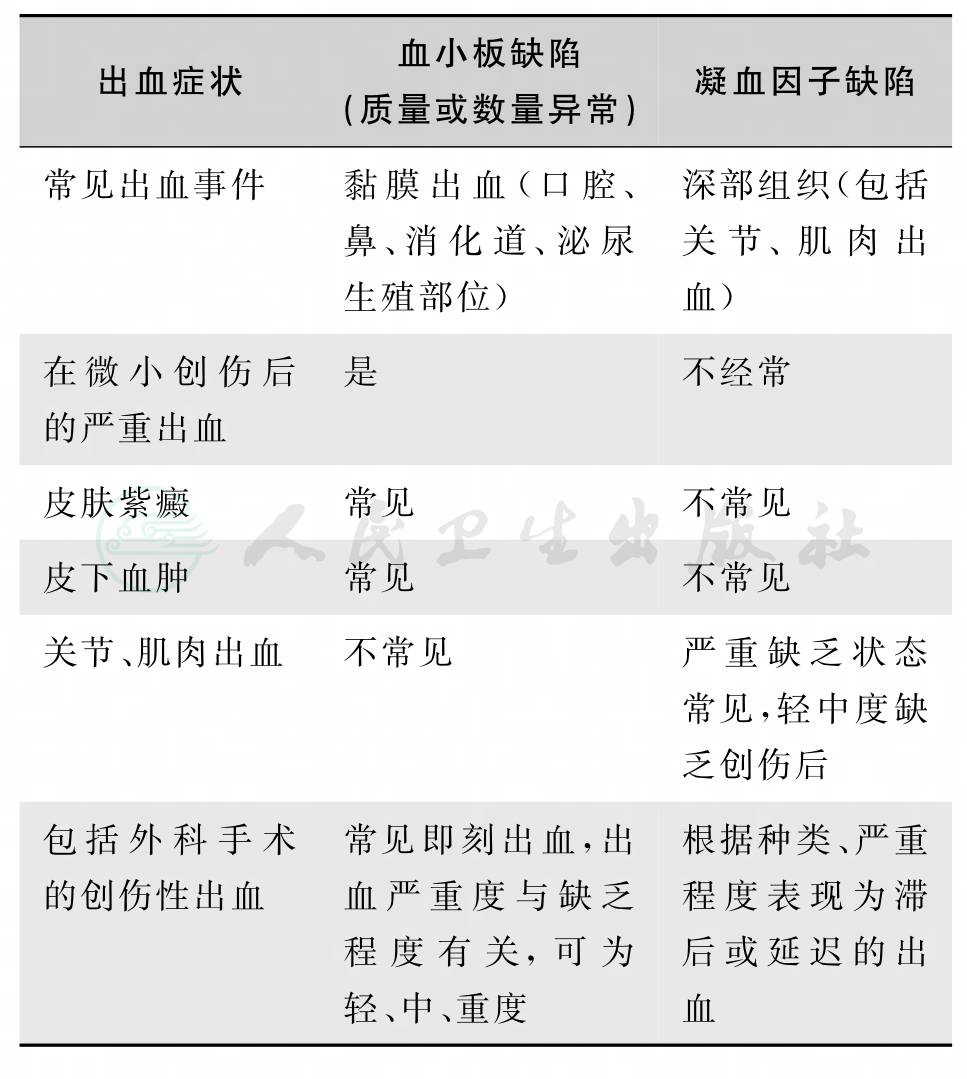

血小板功能异常(qualitative platedefects)是指一组因血小板黏附、聚集、释放、促凝功能及花生四烯酸代谢缺陷而致的出血性疾病,包含了许多少见的先天性疾病,但更常见的是一些获得性疾病状态,例如:阿司匹林的使用、其他药物作用、肝脏疾病、尿毒症等。血小板功能不良可能合并血小板数量的减少,无论血小板质量(功能)还是数量(计数)的缺陷,其临床表现与凝血因子异常不同,均以皮肤黏膜出血为主(表1)。

表1 出血性疾病的临床表现

一、获得性血小板功能异常性疾病

1.肝脏疾病

多种凝血因子和抑凝因子在肝脏合成,因此肝脏在凝血过程中起着很重要的作用。肝脏疾病不仅可通过减少凝血因子生成,还可通过其他多种机制破坏凝血过程。如肝脏在急性和慢性损伤后,可以出现血小板数量和质量异常。血小板减少症可以是急性肝炎的表现之一,重症时偶见,一般多见于重型再障合并急性肝炎。慢性肝脏疾病如肝硬化常常导致轻度血小板减少,因为门静脉高压,血小板在脾内淤积,造成分布异常性血小板减少,此时血小板聚集功能也可能存在异常。

2.心肺分流术

在该项手术中,多种因素的存在可导致血小板功能异常。比如血小板与分流器械的非生物表面成分接触等原因,会引起严重的血小板活性下降;分流术中体温过低,补体激活,释放细胞因子,使凝血酶功能受影响;血小板被异常激活,颗粒成分异常释放,导致血小板内皮黏附降低,血小板聚集能力降低等。

3.尿毒症

慢性肾功能衰竭的患者在尿毒症期,出血的风险增加,常由于尿毒症影响了血小板的正常功能。瘀斑、鼻出血、消化道、泌尿生殖道出血为尿毒症期患者的常见表现。同时许多尿毒症患者伴发的凝血异常、透析时应用的肝素及透析本身引起的血小板内源性代谢异常、血小板-内皮下反应异常和贫血等,都可对血小板功能产生影响。

4.异常蛋白血症

多发性骨髓瘤或Waldenstrom巨球蛋白血症患者可有血小板功能不良。这些疾病存在的病变蛋白已经被发现,它们影响了血小板介导凝血功能的所有步骤,包括血小板的黏附、激活、聚集和促凝活性。而大多数出血是由于血液高黏滞度和获得性血管性血友病造成的。

5.骨髓增殖性疾病

骨髓增殖性疾病可发生出血合并症,机制是血小板或血管功能不良所致。症状包括牙龈出血、鼻出血、消化道出血和瘀斑。其致病的具体机制尚不清楚,目前认为可能与获得性血管性血友病有关。

6.糖尿病

糖尿病患者的血小板信号传导系统被下调,包括受体和细胞内下游信号传导异常,导致血小板相互作用增强,加强血小板的黏附、激活和聚集。这些异常都增加了发生急性冠脉综合征的风险,同样使得这部分患者对抗血小板药物反应异常。

7.创伤

创伤所致的凝血异常是多因素的,而血小板功能异常在创伤早期即可出现。

8.抗血小板药物

抗血小板药物为了达到治疗目的从不同方面抑制了血小板的功能。

(1)阿司匹林(aspirin,Asp)

阿司匹林是最常用的抗血小板药物。它产生的乙酰环氧化酶(COX)不可逆地抑制前列腺素合成,阻断血栓素A2合成,最终抑制血小板聚集和血管收缩。在小剂量时相对多地作用于COX1,起到抗血小板的作用;而大剂量的阿司匹林可用于COX2,起到了抗炎作用。

(2)非甾体抗炎药(non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)

NSAIDs类药物能够可逆地抑制COX1,比阿司匹林作用稍弱,主要出血风险为上消化道出血。选择性抑制COX2的NSAID药物消化道出血少见,但对血小板功能无影响。

(3)双嘧达莫(dipyridamole)

双嘧达莫是临床中另一种抗血小板药物,具体作用机制仍不清。

(4)噻吩吡啶类药物

氯吡格雷和噻氯匹定(clopidogrel and ticlopidine)是通过抑制P2Y12受体的信号传递,从而抑制通过ADP的血小板激活,并且限制了ADP调节的GPⅡb/Ⅲa构型变化到它的活性形式。因为副作用更少,常用于心血管疾病患者。这些药物是选择性ADP拮抗剂,相比阿司匹林、NSAID、双嘧达莫能在不同水平起作用。

(5)GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂

阿西单抗、依替巴肽等,通过对GPⅡb/Ⅲa受体的直接抑制,抑制血小板的激活,阻止血小板聚集的最后通路。这些拮抗剂包括直接阻止纤维蛋白原或VWF与GPⅡb/Ⅲa的联结,从而阻止了血小板与血小板之间相联系。

二、先天性血小板功能异常

血小板的止血功能与血小板膜、血小板储存颗粒及花生四烯酸代谢密切相关,上述过程遗传性异常都能引起血小板功能异常性疾病。

遗传性血小板功能异常性疾病按异常的位点可分为以下四类:

1.糖蛋白异常

(1)GPⅡb/Ⅲa(αⅡbβ3,CD41/CD61)

血小板无力症,又称为Glanzmann血小板无力症(Glanzmann thrombasthenia,GT);由瑞士儿科医生Glanzmann于1918年首先报道,本病是常染色体隐性遗传性出血性疾病,是由于血小板整合素αⅡbβ3(即膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa)缺陷,临床表现常为皮肤黏膜出血,血小板数量正常,但是在末梢血涂片中不聚集,血小板聚集试验异常。反复输注血小板后可出现针对血小板GPⅡb/Ⅲa抗体和/或HLA抗体,造成血小板无效输注。此时,重组凝血因子Ⅶ和其他的止血药物可能起到帮助作用。在某些严重出血患者还可以应用造血干细胞移植治疗。

(2)GPⅠb-Ⅸ(CD42b,c,CD42a)

巨大血小板综合征,即Bernard-Soulier综合征,由Bernard和Soulier于1948年首先描述,是现已确认的第二大类型遗传性血小板缺陷性疾病,是由于血小板GPⅠb-Ⅸ缺陷所致,其特征为皮肤黏膜出血,巨大血小板,对ADP、肾上腺素、胶原等诱导剂聚集反应正常,对凝血酶的反应呈剂量依赖性,对低剂量无反应,而对高剂量反应正常,而瑞斯托霉素或Botrocetin则不能诱导聚集。

(3)其他还有GPⅠb(CD42b,c)异常

血小板型血管性血友病、GPⅠa/Ⅱa(α1β1,VLA-2,CD49b/ CD29)、GPⅣ(CD36)、GPⅥ及CD43异常(Wiskott Aldrich综合征)等。

2.血小板颗粒异常

人类的血小板含有几种胞浆内颗粒,包括致密颗粒(δ-颗粒)、α颗粒和溶酶体。

(1)灰色血小板综合征(gray platelet syndromes)

是指由于血小板内颗粒异常造成镜下血小板没有颗粒及相关出血症状的一组疾病,即α贮存池病;本病于1971年由Raccuglia首先报道。电镜检查发现,本病患者血小板α颗粒明显减少或缺如,而致密体正常,本病为常染色体显性遗传,是由于合成的蛋白不能被包装于α颗粒所致。出血一般较轻,主要表现为轻度皮肤黏膜出血,血小板轻度至中度减少,直径略有增加,血涂片中呈灰色的鬼影样,卵圆形,电镜下这些灰色血小板空泡结构内可见发育不良的α颗粒。患者出血时间往往延长,血小板对所有生理诱导剂尤其是凝血酶的聚集反应缺乏,钙离子的动员反应延迟或迟钝。治疗与血小板无力症相同。

(2)δ-贮存池病

δ-颗粒是血小板被激活后最早释放的颗粒,该颗粒含有ADP、ATP、5-羟色胺和钙离子。大约2/3的血小板腺嘌呤核苷酸贮存于此,并且ADP与ATP之比为3∶2。在该病中,血小板致密颗粒内容物缺乏,其中ADP减少比ATP减少更为显著,总的ADP/ATP≤1∶3。电镜下几乎见不到可识别的致密颗粒,提示可能存在致密颗粒内容物包装的缺陷。本病由Weiss等于1969年首先描述,是一种异质性疾病,以患者有轻度至中度出血倾向、出血时间延长、血小板第二聚集波异常为其特征。出血严重时可输浓缩血小板,月经过多可口服避孕药控制月经量。糖皮质激素、DDAVP及冷沉淀可缩短本病患者的出血时间、改善出血症状。

(3)α,δ-贮存池病

是指血小板同时缺乏致密颗粒和α颗粒,但以前者为主,临床表现及实验室特征与δ-贮存池病相同。

(4)Quebec血小板病

是新近发现的一种遗传性血小板功能缺陷性疾病,选择性血小板第五因子缺乏,可能是由于α颗粒中异常表达的尿激酶导致颗粒内蛋白质自溶所致,常呈常染色体显性遗传,α颗粒正常,肾上腺素诱导的血小板聚集反应缺如。

3.血小板促凝活性异常

Scott综合征。

血小板的主要功能是参与正常的止血功能和防止外伤后的血液丢失。血小板除了具有黏附、聚集、释放功能以外,还可以为凝血因子复合物的组装提供磷脂表面,使凝血反应加速几千倍,血小板这种特征叫做血小板第三因子活性。在静息血小板表面仅有少量的阳离子磷脂,血小板被凝血酶、胶原等激活后其表面的磷脂重新定位,即血小板膜外侧的鞘磷脂、磷脂酰胆碱与内侧的磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸发生翻转显现。因此使膜表面的磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸等阳离子磷脂的量增高,其中磷脂酰丝氨酸是活化因子Ⅹ和凝血酶原的基本成分,参与内源性凝血过程;同时还诱导血小板产生促凝活性的血小板微粒。

Scott综合征由Weiss等于1979年首先报道,发现一名叫Mary Ann Scott的患者,故称为Scott综合征,为单纯血小板促凝活性缺陷,呈常染色体隐性遗传,其病因和发病机制尚未阐明。临床表现与其他血小板疾病不同,一般无皮肤黏膜出血,但有拔牙后严重出血、月经过多、产后大出血及自发盆腔血肿等。实验室检查提示出血时间、血小板黏附、聚集、分泌功能正常,常用的凝血筛选试验如凝血酶原时间等由于实验加入了人造磷脂微粒,结果可以正常。由于凝血酶原消耗减少,血清凝血酶原时间缩短,是本病的重要筛选试验。用多种诱导剂测定的PF3活性均有下降。本病除输注血小板外尚无其他有效的治疗措施。

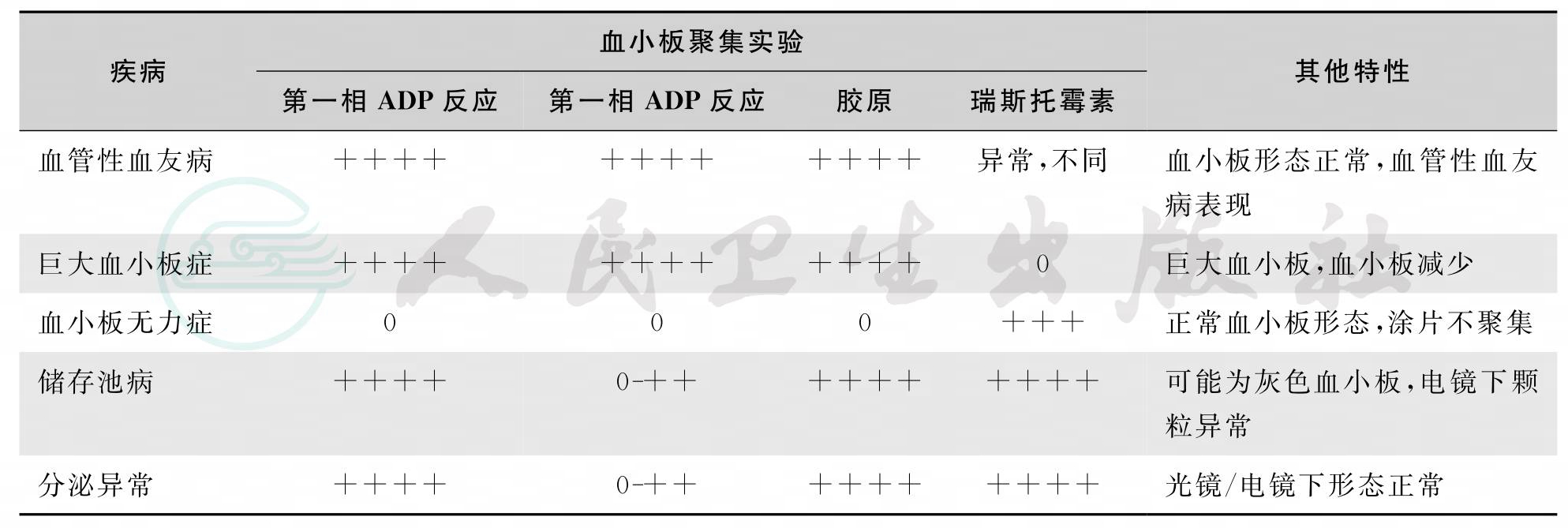

4.信息传导和分泌异常

血小板的活化涉及许多反应,包括诱导剂与受体结合;G蛋白偶联受体及其他类型的受体介导的信号传递;磷酸肌醇代谢可导致钙离子动员和靶蛋白的磷酸化;花生四烯酸代谢导致血栓烷素A2(TXA2)产生;αⅡb-β3受体的活化及颗粒内容物的释放等,其中任何一种反应的异常均可以导致血小板功能的异常。由于血小板信号传导和分泌异常导致的血小板功能异常性疾病临床仅表现为轻微的出血倾向,并且往往被忽视,因此仅有少数患者得以诊断,该类疾病往往无需治疗。先天性出血性疾病的不同实验室结果详见表2。

表2 先天性出血性疾病的不同实验室结果

注:++++ 正常反应;+++轻度减少反应;++减少反应;+明显减少反应;0无反应

血小板是人体血液中有形成分的一种,是止血与血栓形成过程中的主要细胞成分。目前认为大多数血小板在体内存在直至老化,少数则在循环中被随机清除,血小板在体内的生存期约为10天,约有1/3的血小板在脾脏扣留。正常状态下,血小板呈2nm微凸的圆盘形,直径1.5~2.5μm,体积为8μm3。

血小板无细胞核,但却包含了与其功能密切相关的其他特殊结构。血小板的结构可以分为:①外周区;②溶胶-凝胶区:包含微管、微丝、肌动蛋白结合蛋白、肌球蛋白等,这些结构的完整确保了血小板结构和其功能的行使;③细胞器区(α颗粒、致密颗粒、溶酶体等):释放各种因子,促进血小板功能;④膜系统:血小板膜上还有多种蛋白质,其中血小板膜糖蛋白含量最丰富,这些糖蛋白(GPⅣ除外)由5个基因家族编码,即整合素(intergrin)家族(GPⅡb/Ⅲa:纤维蛋白受体;αⅡbβ3;CD41/CD61;GPⅠa/Ⅱa:胶原受体;VLA-2,α2β1,CD49b/CD29等);富含亮氨酸的糖蛋白(LRG)家族(GPⅠb-Ⅸ,CD42,v WF受体;GPⅤ,对凝血酶等极为敏感,凝血酶受体);选择素家族[P-选择素(P-seclectin),又称GMP140,静息的血小板中仅分布在α颗粒膜上,血小板经凝血酶刺激后,α颗粒膜迅速与质膜融合而在表面表达GMP140,并维持1小时,这一特征用来鉴定血小板是否被活化];免疫球蛋白家族;穿膜素家族。

血小板内部还存在着信息传导系统,即血小板在受到刺激后,可通过血小板TXA2依赖性途径和磷脂酶C活化途径造成其形态改变进而引起颗粒释放。此外,血小板的表面吸附有各种凝血因子,如血浆纤维蛋白原、凝血酶原、因子Ⅶ、因子Ⅸ和因子Ⅹ等;血小板还含有“内源性凝血因子”,包括血小板纤维蛋白原、因子Ⅴ、因子Ⅷ/vWF、因子Ⅺ与因子XⅢ等,这些因子在血小板被活化时也被释放或激活,共同参与了凝血过程。

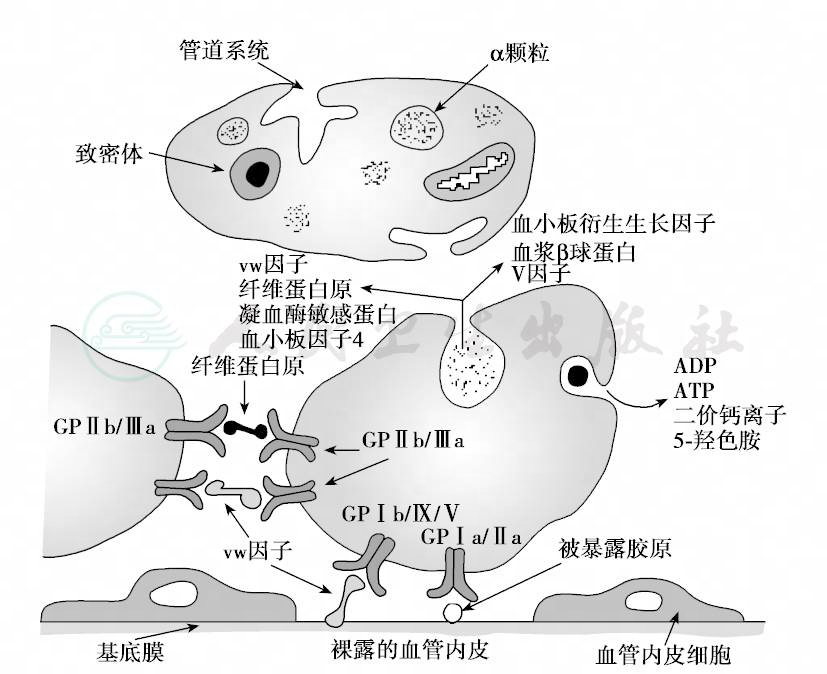

一、血小板行使止血/凝血功能(图1、图2)

1.血小板的黏附(platelet adhension)

是指损伤后血管内膜的内皮表面暴露启动的,通过血小板表面的糖蛋白(GP)受体(如GPⅠb/Ⅸ、GPⅠa/Ⅱa、GPⅡb/Ⅲa)与暴露的内膜成分结合,使循环中的血小板聚集在损伤部位的反应,这些成分包括胶原、纤连蛋白、VWF、纤维蛋白原和血小板反应蛋白。

2.血小板的活化(platelet activation)

是指血小板被激活并发挥相应功能的过程:第一步的受体和配体连接导致血小板的活化,可通过以下两种途径即TAX2依赖性途径(促进Ca2+从致密管道系统释放至胞质内增加胞质Ca2+水平)和磷脂酶C活化途径(产生三磷酸肌醇与二脂酸甘油酯,促进颗粒膜与胞质膜的融合)。它们通过介导钙依赖的血小板骨架蛋白改变,引起两种颗粒的释放:血小板α颗粒(其内包含有VWF、血小板因子4、血小板反应蛋白、纤维蛋白原、β-血小板球蛋白和血小板衍生生长因子)和血小板致密颗粒[其内包含二磷酸腺苷(ADP)和5-羟色胺]。继而,由于信号传导作用,使得血小板表面GPⅡb/Ⅲa表达增加。

3.血小板的聚集(platelet aggregation)

是指血小板被激活后相互聚集的过程:GPⅡb/Ⅲa构造改变使得血小板介导的止血步骤——血小板聚集开始;纤维蛋白原连接到构型改变了的两个或多个相邻的血小板膜糖蛋白GPⅡb/Ⅲa上,使更多血小板聚集到血管损伤部位。此外,其他的血小板激活剂包括凝血酶(经由血小板上的凝血酶受体)、肾上腺素和胶原等,都加强了血小板的聚集作用。

4.与凝血因子相互作用

血小板构型改变提供了磷脂表面,使该磷脂表面成为循环中凝血因子作用的场所,最终导致凝血过程的完成。

二、血小板功能的评价方法

图1 血小板激活途径

图2 血小板及其相互作用

1.全血细胞分析和外周血涂片

血小板功能异常性疾病患者血小板数可正常、减少或增加,因此对怀疑血小板功能异常的患者最基本的评估应该包括全血细胞计数和外周血涂片。外周血涂片中可见大血小板提示血小板流动加快,然而巨大血小板病(Bernard-Soulier综合征,BSS)患者的血小板称为巨大血小板(giant platelet)是指血小板与正常红细胞大小一样,有的甚至更大;小血小板是Wiskott-Aldrich综合征的特点;“灰”血小板在血涂片中着色浅,颗粒度低,提示原发性α颗粒缺乏。

2.出血时间(bleeding time,BT)

过去一直用于血小板功能的筛查,Duke法已被淘汰,Ivy法由于专用仪器限制而很少开展,受多种因素影响,准确度差,因此出血时间目前不再推荐作为常规检查。

3.血小板凝聚试验(platelet aggregation assays)

传统的血小板凝聚试验需要血小板激动剂的体外诱导,以此测量血小板活化及聚集情况。根据技术情况可使用全血或富含血小板的血浆。试验常用激动剂包括ADP、花生四烯酸、胶原、肾上腺素、凝血酶和瑞斯托霉素。在体外,正常血小板与ADP和肾上腺素发生反应而聚集,反应包括双相反应过程:第一聚集波反映了GPⅡb/Ⅲa的激活和随后通过纤维蛋白原集合的血小板交联;第二聚集波反映了血小板因血小板激动剂释放而脱颗粒和凝聚加强,通过该项试验可以了解血小板功能异常发生在哪一阶段。由于很多药物会影响血小板功能,注意在进行该项试验前不要使用。

4.血小板功能分析仪(platelet function analyzer,PFA)

应用最广泛的是PFA-100设备,用于检测血小板功能异常,其敏感性和特异性均高于BT。目前逐步替代出血时间检测。

5.血小板表面膜糖蛋白GPⅠb/Ⅸ及GPⅡb/Ⅲa等检测。

是否开始治疗需要根据临床出血情况而定,使用的药物有:

1.血小板输注

首选用于严重、不能控制的出血,或当这类患者用其他治疗方法如DDAVP、雌激素没有控制出血,或者面临有创性操作或外科手术时。

2.血管加压素

1-去氨基-8-D-精氨酸加压素(DDAVP):针对vWDI型患者出血控制治疗。每次剂量一般为0.3μg/kg,用50ml生理盐水稀释后静脉滴注15~30分钟以上,每12小时一次,1~3天为一疗程。该药多次使用后疗效差。副作用包括暂时性面色潮红和水潴留等。由于水潴留,使用过程中必须限水,此药在幼儿应慎用,2岁以下儿童禁用。

3.抗纤溶药物

使用抗纤溶药物如氨甲苯酸或氨基己酸可以帮助止血。

4.重组凝血因子Ⅶa(recombinant factorⅦa,r FⅦa)

已经成功用于血小板功能不良性疾病,可被rFⅦ连接到激活的血小板表面起到伤口部位促凝作用或组织因子依赖性凝血酶生成作用。用于因反复输注血小板而出现同族免疫性抗体,导致血小板无效输注的血小板无力症患者的出血治疗。