英文名称 :thrombocythemia

血小板增多症是指血小板持续增多超过正常范围的一种疾病状态,在儿童并不少见,大多数情况见于反应性增多(reactive thrombocytosis,RT),而原发性血小板增多(essential thrombocythaemia,ET)是指一种原因未明的骨髓增殖性的、特征为骨髓巨核细胞异常增生伴血小板持续增多的疾病,常与真性红细胞增多症(polycythemia vera,PV)和骨髓纤维化(primary myelofibrosis,MF)共同被看做一组BCR-ABL阴性的典型的骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasm,MPN)类疾病。

典型ET在1934年首先被Epstein和Goedel描述。在1951年,ET被确定为MPN中的一种;在1960年被视为一种独立的疾病并给予了诊断的定义,但始终没有发现明确的基因突变类型。突破性的研究进展直到2005年:研究发现在约50%的ET及PV、MF患者中存在一种GOF(gain of function)的JAK突变(JAK2V617F);2006年在约1%ET和5%的MF患者中又发现了另一种GOF突变MPLW515L/K,从而开始揭示了ET的致病基因和机制。

ET是最常见的MPN疾病,年发病率在0.2/100 000~2.5/100 000,中位发病年龄在57岁,女性居多,<30岁仅约占11%,儿童少见。长期使用染发剂和放射暴露是该病的危险因素。

JAK2V617F突变代表了JAK214号外显子上核苷酸1849G-T转换造成编码617上缬氨酸-苯丙氨酸的转换。而MPLW515L突变代表了TPO受体(MPL)跨膜区上核苷酸1544 G-T转换造成编码515上色氨酸-亮氨酸的转换。上述突变造成了ET患者的骨髓生长因子非依赖性生长,且对促进血小板生成的细胞因子IL-3和TPO高度敏感,研究也同时证实此时促红细胞生成素和血小板生成素水平没有增加。

在骨髓增殖的同时,ET患者常伴有微血管并发症(如头痛和红斑性肢痛),增加了血栓和出血的危险。ET患者形成血栓的病理机制是:异常增多的血小板导致血栓烷A2形成异常增多,小血管内血小板与内皮细胞的相互作用,同时中性粒细胞的增加加剧了血栓形成的危险。出血的原因主要是由于血小板数量增生的同时功能异常和/或由于过多血小板造成的获得性vWF缺乏。

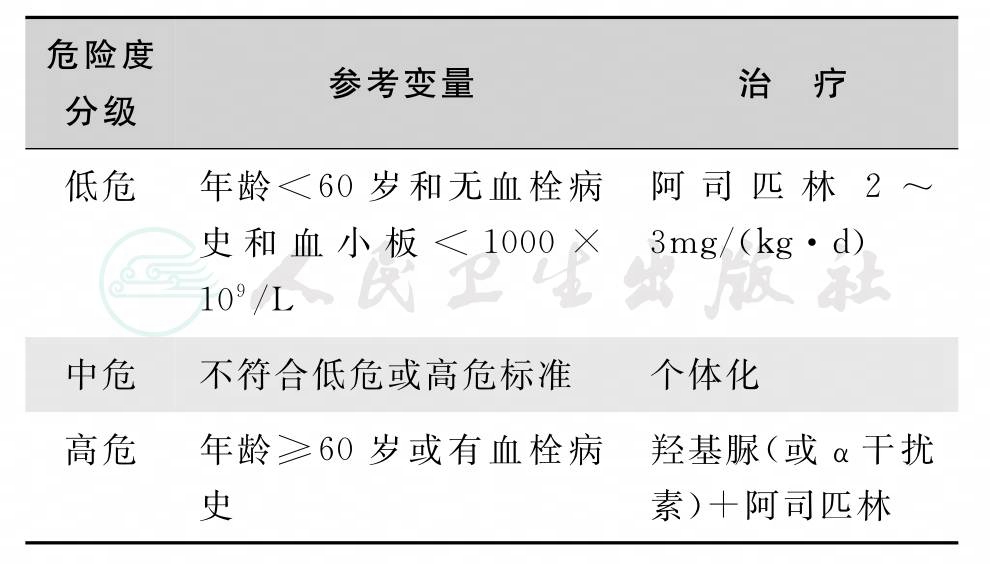

目前的治疗方法既不能影响生存情况,也对疾病转化为急性非淋巴细胞白血病或继发骨髓纤维化没有影响。抗血小板药物(如阿司匹林)或消减细胞药物(如羟基脲)对减轻微血管病变或预防血栓有作用。在使用时需要进行疾病危险度分级指导治疗(表1)。

表1 ET的危险度分级

ET相关性急性血栓应使用抗凝剂和消减细胞药物的治疗,也可使用血小板分离术。血小板分离术可用于血小板计数>800×109/L,大出血或需要进行相关手术的患者。对于儿童患者的治疗目前基本参照成人治疗方法,尚缺乏有效的治疗指导方案。