英文名称 :leukocyte adhesion deficiency

白细胞黏附缺陷病(leukocyte adhesion deficiency,LAD):为常染色体隐性遗传病,根据缺陷的白细胞黏附分子的不同,可以分为3型,LADⅠ、LADⅡ和LADⅢ,此外尚有E-选择素异常表达及Rac-2缺失相关LAD的报道。各型LAD患者的白细胞(尤其中性粒细胞)在感染炎症时均不能正常有效地离开血管系统进入组织中。

感染时,机体白细胞需要从循环血液中迁移至炎症组织局部,这一过程需要白细胞与血管内皮细胞间的相互作用,需要黏附分子、整合素及免疫球蛋白超家族成员的参与。上述分子的功能缺陷将导致白细胞不能正常迁移趋化,不能黏附到炎症局部发挥调理、吞噬及杀菌作用。

本病为常染色体隐性遗传,定位于染色体21q22.3。本病的基本分子生物学基础为CD18合成缺陷。1978~1984年,已有不少报告介绍一种反复细菌感染的患者,其血中中性粒细胞移动明显减少,并有出生后脐带延迟脱落。发现这些患者的中性粒细胞有缺陷,不能与很多自然的和人工的物体表面黏附,也不能与调理过的物体相互作用。这是由于细胞不能表达白细胞整合素CD11/CD18复合物,包括淋巴细胞功能相关性抗原LFA-1(CD11a/CD18)、Mac-1(CD11b/CD18)和P150、P95(CD11c/CD18),它们由各自的α链而区分,但β链(CD18)是共同的。这些分子对中性粒细胞和其他吞噬细胞的黏附依赖功能起着决定性作用。

LADⅠ型为CD18编码基因突变,由于β2整合素家族三个成员均需CD18作为β链形成α-β异二聚体以发挥正常功能,因此,CD18编码基因的突变导致β2整合素家族成员功能缺陷。

LADⅡ型为GDF-岩藻转移子编码基因突变,导致整合素岩藻糖化配体(包括Slex、H抗原等)缺失。

LADⅢ为黏着斑蛋白kindlin-3编码基因突变,导致β整合素活化障碍,从而不能发挥正常功能。此外,尚有文献认为CAL DAG GEF1编码基因突变与LADⅢ相关。

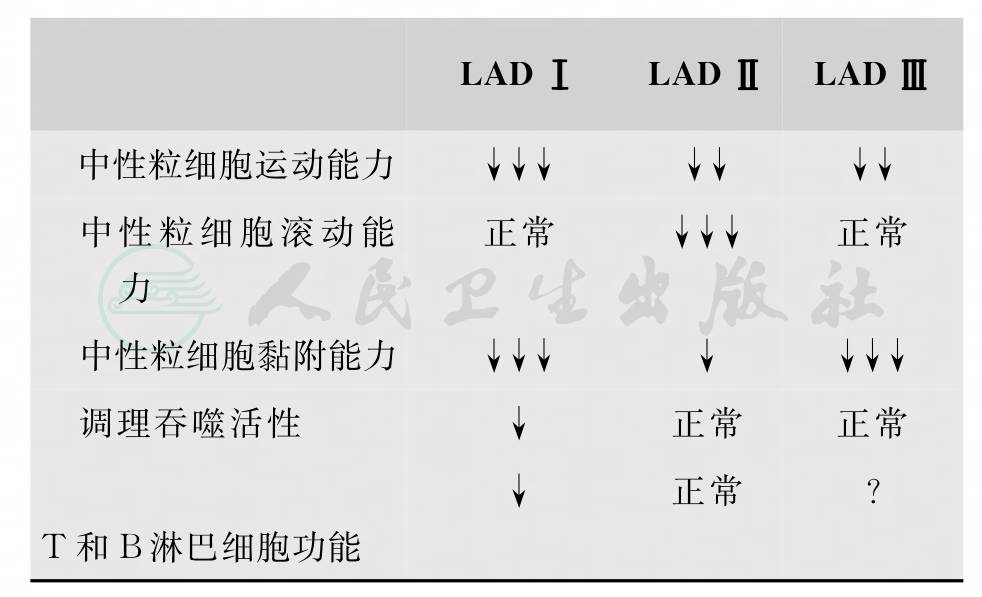

应用流式细胞仪,检测白细胞表面CD18、Slex等分子的表达水平对于LAD的诊断至关重要,亦可通过检测中性粒细胞运动、滚动、黏附及调理吞噬能力判断中性粒细胞能力从而协助诊断(表2)。

表2

轻中度感染者对积极抗感染治疗有效,而重症LAD患者需尽早行造血干细胞移植。LADⅡ型患者可尝试岩藻糖补充治疗。