葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency,G-6-PD) 是一种最常见的遗传性代谢性疾病,本病在全球分布很广,几乎没有一个民族不存在这种缺陷,据统计全球约有近4亿人患有G-6-PD。本症常在疟疾高发区、地中海贫血和异常血红蛋白病等流行地区出现,地中海沿岸、东南亚、印度、非洲和美洲黑人的发病率较高。我国分布规律呈“南高北低”的态势,长江流域以南,尤以广东、海南、广西、云南、贵州、四川等地为高发区,发生率为4%~15%,个别地区高达 40%,基因频率为0.056 0%~0.448 3%。长江流域各省的发病率较低,北方各省则较为少见。

本症的遗传方式是性连锁不完全显性遗传。G-6-PD的基因位点在X染色体长臂2区8带(Xq28)。男性患者,由于只有一条X染色体,故称为半合子(hemizygote),其表现型多显示酶活性显著缺乏。女性两个X染色体上一般只有一条X染色体上有G-6-PD基因缺陷,称为杂合子(heterozygote)。按lyon假说,女性杂合子实际上含有G-6-PD正常和缺陷的两群红细胞(嵌合体),各自数量比例不同,影响其酶活性程度,其酶活性可正常至显著缺乏。若半合子的男性与正常女性婚配,所生儿子全部正常,女儿中有50%概率为杂合子。女性杂合子与正常男性婚配所生子女中,儿子将有50%概率获得此突变基因而表现G-6-PD活性显著缺乏,女儿中则有1/2为杂合子。即男患者只传女儿,女患者传男孩又传女儿。故本病男性多,但女性杂合子在其酶活性显著减低时也可表现临床症状,约1/3女性杂合子也可发病。

自1986年克隆出G-6-PD基因后,1991年发表了其全DNA序列的200 114个碱基。目前已知,G-6-PD基因的突变型已达122种以上,中国人中已报告15种。除日本人中发现有几个核苷酸缺失型,主要是点突变。根据世界卫生组织对G-6-PD变异型鉴定标准,即酶的活性、电泳速度、底物的米氏(michaelis)常数和NADP的亲和力、指纹分析等指标,已发现了400多种变异型。变异型的命名以发现的地方名或民族为名称。正常的G-6-PD为B型,非洲人群中有一种酶活性降低的变异型A型。在我国已发现香港型、广东型、客家型、苗族白沙型和台湾型等40多种B型G-6-PD变异型。不同的变异型可有相同的点突变;不同的点突变具同一生化变异型。

按照红细胞G-6-PD变异型酶的活性及其临床表现可将其分为以下五类:

(1)酶活性严重缺乏伴先天性非球形细胞溶血性贫血(CNSHA)

酶活性接近0,无明显诱因而出现慢性溶血,药物、感染、蚕豆等可诱发急性溶血症,且发病较早,常引起新生儿高胆红素血症。我国的香港型、台湾莲花港型均属此类。

(2)酶活性严重缺乏伴代偿性溶血

酶活性低于正常的10%,服药物、蚕豆和感染可诱发急性溶血,我国的台湾客家型属于此类。

(3)酶活性轻度至中度缺乏

酶活性为正常的10%~60%。患者的临床症状轻重不一,药物可诱发溶血,我国的广州型、海南黎族白沙型属于此类。

(4)酶活性轻度缺乏或正常

酶活性为正常的60%~100%。正常人的变异型B型,非洲正常黑人的变异型A型均属此型。

(5)酶活性增高

1969年发现一种活性增高达正常者4~5倍的变异型(Hektoen型),无临床症状。

绝大多数G-6-PD变异型的酶活性降低,与酶的合成速度减慢、稳定性降低、酶活性减低或对辅酶Ⅱ(NADP)的亲和力下降等因素有关。

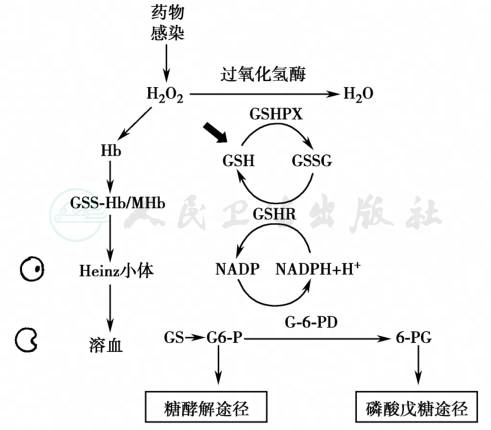

G-6-PD所致溶血机制尚未完全明了。G-6-PD是磷酸戊糖途径中6-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖酸反应中必需的限速脱氢酶,在此反应中脱出H+,使NADP还原为还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。它是一种辅酶,能使红细胞内的谷胱甘肽(GSSG)还原为还原型谷胱甘肽(GSH)。GSH的主要作用有:①维持红细胞内含硫氢基(—SH)的膜蛋白和酶蛋白的完整及其正常代谢功能;②与谷胱甘肽过氧化酶共同作用使H2O2还原成H2O。通过上述作用,维持红细胞膜的完整性和保护红细胞免受氧化剂的损害。在正常情况下,服用具有氧化作用的药物后,药物与氧合血红蛋白作用产生少量的H2O2,H2O2随即与GSH作用,在GSH过氧化酶(GSHPX)和红细胞内过氧化氢酶的催化下,H2O2转化为水而GSH氧化为GSSG;同时血红蛋白被氧化为高铁血红蛋白(MetHb)。由于氧化剂的激活,磷酸戊糖途径活性增强数倍以上,NADPH生成增加,从而使过多的GSSG和MetHb在辅酶NADPH和GSH还原酶(GSHR)、MetHb还原酶的共同作用下还原为GSH和氧合血红蛋白,这样使形成的各种氧化物灭活,使红细胞稳定,不受氧化损害,因而不发生溶血。当G-6-PD缺陷时,NADPH的生成不足,红细胞GSH含量减少,由氧化药物的外因作用所形成的H2O2不能迅速还原并且迅速将GSH利用殆尽,过多的H2O2氧化红细胞含硫氢基(—SH)的膜蛋白和酶蛋白并使之灭活,使红细胞膜发生改变。此外,血红蛋白β链93位的半胱氨酸残基上的—SH基与GSH结合成GSS-Hb(混合二硫化合物),并将血红蛋白氧化为MetHb;同时红细胞膜上磷脂亦被氧化为过氧化磷脂而致膜功能发生障碍。氧化产物(GSS-Hb、MetHb)在红细胞内堆积形成不可溶性变性珠蛋白小体(Heinz小体),使红细胞变硬,可塑性下降,这种红细胞在血流中冲撞或在通过单核巨噬细胞系统尤其是脾时,膜内的Heinz小体被摘除,部分细胞膜丧失,红细胞表面积减少,变为球形发生破裂而致溶血(图1)。此外,正常红细胞中G-6-PD的活性随着红细胞日渐衰老而下降50%,在我国人群中该类溶血多无溶血自限性(酶活性严重缺乏,年老及年轻红细胞均破坏,诱因去除后才停止溶血),亦有自限性者(酶活性中度下降;仅酶活性重度降低的年老红细胞破坏,即使外因继续作用,年轻红细胞不致溶血)。蚕豆病的溶血机制较药物引起的溶血更为复杂。近年来还发现蚕豆含有潜在毒性成分;蚕豆嘧啶和异胺基巴比妥酸,它们具有氧化作用,通过对G-6-PD缺陷者的红细胞膜的一系列氧化和还原作用,使GSH减少而致溶血。

图1 G-6-PD缺陷的溶血机理

GS:葡萄糖;G6-P:6-磷酸葡萄糖;6-PG:6-磷酸葡糖酸。

1.血象

急性溶血时红细胞数和血红蛋白量迅速下降,外周血中可见有核红细胞、多染性红细胞、红细胞碎片等。网织红细胞增加,白细胞数正常或增加,血小板数正常。溶血危象时可呈类白血病反应。先天性非球形细胞溶血性贫血者其红细胞数和血红蛋白量轻或中度下降,红细胞形态基本正常,网织红细胞增加。

2.红细胞自溶试验

G-6-PD缺陷者自溶呈轻至中度增加,加入葡萄糖后可纠正溶血。

3.变性珠蛋白小体(Heinz小体)试验

是利用染料,将Heinz小体染成紫色,然后计算含有Heinz小体的红细胞数。正常红细胞不含此小体,G-6-PD缺陷者溶血进行阶段阳性,溶血停止后阴性,CNSHA持续阳性。故可作为溶血指征。但此试验为非特异性,其他遗传性溶血性贫血(如HbH病、不稳定血红蛋白病,其他红细胞酶缺陷)亦可呈阳性。

4.高铁血红蛋白还原试验

是常用的筛选试验,适用于诊断与普查。原理是,正常情况下,MetHb还原为Hb,需要辅酶NADPH参与,G-6-PD缺陷者,NADPH生成减少,在美蓝递氢加速磷酸戊糖途径代谢的条件下,MetHb还原速度显著减慢,故本试验是通过NADPH还原MetHb的能力来间接测定G-6-PD活性。定量法:还原率>75%为正常,74%~31%为中间数值(杂合子);<31%为显著缺陷(显性表现者)。

5.荧光斑点试验

NADPH在长波紫外线照射下能显示荧光,而NADP则无此作用。G-6-PD活性正常者,10分钟内显荧光;中间缺乏值为10~30分钟;严重缺乏值为30分钟不显荧光。此法特异性高,方法简便,是较好的过筛试验。

6.G-6-PD/6-PGD比值测定

NADPH 通过磷酸戊糖途径(PMS)的递氢,使氢化硝基四氮唑蓝(NBT)由浅黄色还原成紫色的甲臜。G-6-PD缺乏时,生成NADPH不足,故不能将染料变成紫色,由于杂合子女性有时酶活性可接近正常,不易查出。故用这种比值法能查出较多杂合子。此法只需另设一管,将底物改为6-PGD,两管所测得的数值,即可得出G-6-PD/6-PGD的比值,正常值为1.0~1.6,<1.0则缺乏。

7.红细胞G-6-PD活性测定

直接测定酶活性,是确诊的重要根据,随着医学发展,前述诊断方法基本已被酶活性直接测定所取代。方法是采用酶促反应中单位时间生成NADPH的量来反映G-6-PD活性。G-6-PD活性的正常平均值:正常成人5单位(范围2.8~9.6),正常新生儿(脐血)为 6.9单位(范围 3.4~11.6)。G-6-PD缺陷者活性减低,显著缺陷者的活性单位降到0~0.6单位。

本病绝大多数为诱因诱发急性溶血,故预防极为重要。

1.群体预防

在G-6-PD缺乏高发地区,采用群体大面积普查或婚前、产前、新生儿脐血普查是比较有效和明智的方法,以发现G-6-PD缺乏。

2.个体预防

①在筛查的基础上,发一张列有禁用或慎用药物、食物等的“G-6-PD缺乏者携带卡”,供医生及本人参考,以去除诱因。②新生儿黄疸者:夫妇双方或任一方G-6-PD缺乏者的孕妇,于产前2~4周,每晚服苯巴比妥0.03~0.06g,可减轻新生儿高胆红素血症或降低其发病率;分娩时取脐血做常规筛选以发现G-6-PD缺乏新生儿;母产前及婴儿忌用氧化性药物或使用樟脑丸贮存衣服,母忌吃蚕豆及其制品,积极防治新生儿感染。

3.治疗

红细胞G-6-PD缺乏症无特殊治疗,无溶血无需治疗。发生溶血时应去除诱因,停用可疑药物、停食蚕豆,治疗感染等。轻症患者急性溶血期予一般支持疗法和补液即可奏效。溶血及贫血较重者注意水电解质平衡,纠正酸中毒,碱化尿液等预防肾功能衰竭;对严重贫血,Hb≤60g/L,或有心脑功能损害症状者应及时输浓缩红细胞,并监护至Hb尿消失;可试用维生素E、还原型谷胱甘肽等抗氧化作用,延长红细胞寿命;新生儿黄疸按新生儿高胆红素血症治疗;对CNSHA者,需依赖输血维持生命者脾切除可能有帮助,有条件者可做造血干细胞移植(HSCT)。

4.其他少见红细胞酶病

(1)红细胞丙酮酸激酶缺陷症

红细胞丙酮酸激酶(pyruvate kinase,PK)缺陷症是无氧糖酵解途径中最常见的遗传性酶异常疾病。过去称为先天性非球形性细胞溶血性贫血Ⅱ型。此病多见于北欧国家,亦见于日本、意大利和墨西哥等地,近年来在国内的新生儿和儿童中亦有病例报告。目前已发现PK变异型10余种,不同的PK变异型与溶血轻重有一定关系。

丙酮酸激酶是糖酵解途径中催化磷酸烯醇丙酮酸转化为丙酮酸的必需酶,这一反应使二磷酸腺苷(ADP)磷酸化而转变为ATP。PK有四种同工酶,其中R和L型见于红细胞,由同一基因编码,基因定位于1q21,已确定5种以上的PK基因点突变。由于基因点突变引起氨基酸置换而致PK酶活性低下,导致红细胞ATP生成明显减少,细胞能量代谢障碍,红细胞膜两侧离子梯度不能维持(细胞内K+丧失和脱水,膜内Ca2+堆聚),使细胞膜僵化,细胞皱缩,造成不可逆的细胞损伤,尤其是脾窦内滞留的PK缺陷的网织红细胞ATP产生更受损害,选择性地被脾或肝的巨噬细胞破坏,发生溶血。此外由于PK缺陷使红细胞内糖酵解途径发生障碍,导致红细胞内糖酵解反应的中间产物如2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)和磷酸烯醇丙酮酸的堆积,同时ATP及乳酸含量减少使红细胞功能和形态发生障碍而导致破坏。纯合子或双重杂合子状态的临床表现为新生儿溶血性贫血和CNSHA,杂合子多无临床和血液学异常,但红细胞ATP水平降低,2,3-DPG、3-磷酸甘油酸(3-PG)及磷酸烯醇丙酮酸(PEP)轻度增加。自溶试验Ⅱ型阳性,红细胞PK荧光斑点试验及PK活性定量测定可确诊。

尚无特殊治疗,对无症状的轻症患者应注意防治感染,每日口服叶酸5mg。发生再生障碍危象、贫血严重者可输血并补充叶酸。新生儿期发病需注意防治高胆红素血症。由于脾对PK缺陷的网织红细胞有选择性破坏作用,贫血严重者脾切除有改善贫血和减少输血的效果。有条件者可做异基因造血干细胞移植根治贫血。

(2)嘧啶5′-核苷酸酶缺乏症

红细胞嘧啶-5′-核苷酸酶缺乏症(pyrimidine-5-nuclecotidase deficiency,P-5′-N)是一种常染色体隐性遗传病,与RNA分解代谢有关的酶缺陷症,导致慢性溶血性贫血。P-5′-N是一种锌(Zn)依赖的金属酶,受 Cr2+、Zn2+、Mg2+激活,而 Hg2+、Pb2+等明显抑制其活性。随红细胞成熟、衰老,P-5′-N含量渐减少。P-5′-N有Ⅰ、Ⅱ两种亚型(不同基因控制),除存在于红细胞外,Ⅱ型还见于脑组织。细胞RNA分解代谢需 P-5′-N,网织红细胞成熟过程中伴随细胞内RNA的降解,P-5′-N催化5′-单磷酸胞苷生成胞苷和5′-单磷酸尿苷,生成尿苷,经胞膜弥散清除。未脱磷酸的核苷酸(CMP、UMP)不能通过胞膜,P-5′-N缺乏时,则积聚在细胞内,反馈抑制RNA降解,形成红细胞内的嗜碱性点彩颗粒(核糖体),大量积聚的UMP和CMP影响了核苷酸池比例。嘧啶类核苷酸>80%(正常<3%)。腺嘌呤核苷酸减少(主要为ATP),且干扰ATP的合成,致红细胞内ATP含量减少,红细胞寿命缩短,产生慢性非球形细胞溶血性贫血。若脑组织的P-5′-N缺乏,可伴有智能发育障碍或惊厥。自1974年Valentine等报道首例病例以来,已有超过60例病例报告,近年国内有个案报道。

临床上常自幼发病(多从新生儿开始),临床表现为慢性溶血性贫血,呈轻至中度贫血,溶血频频发作,感染及妊娠可加重,外周血涂片嗜碱性点彩红细胞0.04~0.5(正常<0.03),可提示本病。P-5′-N 筛查试验胞嘧啶核苷酸比率增高,提示P-5′-N活性低下。可做P-5′-N活性定量测定确诊。

本病诊断依据:①自幼发生的中度以上慢性溶血性贫血;②外周血涂片见嗜碱性点彩细胞增多(0.04~0.05),除外红细胞膜、血红蛋白异常及慢性铅中毒等,应疑P-5′-N缺乏。若同时伴智能障碍,则可能性更大,可进行P-5′-N筛查试验及红细胞P-5′-N活性测定以确诊。尚需除外继发性P-5′-N活性低下[见于阵发性夜间血红蛋白尿(PNH)、骨髓异常增生综合征(MDS)等]。

尚无特殊治疗。脾切除有一定疗效,可使溶血发作频率及严重程度减轻,减少输血次数。应避免接触铅、汞等微量元素,以避免红细胞内残存的P-5′-N受到抑制而加重病情。有条件者做异基因造血干细胞移植可根治溶血性贫血。

(3)葡萄糖磷酸异构酶缺乏症

葡萄糖磷酸异构酶缺乏症(glucose phosphate isomerase deficiency,GPI deficiency)为常染色体隐性遗传,其基因在第19号染色体上。本病自Baughuan等首次报道后,现已有超过30个家系报道,国内近年有2例报道;本病是第4种较常见的引起溶血性贫血的红细胞酶病。

溶血性贫血常常是本病的唯一临床表现,红细胞GPI活性降低至正常值40%以下即可出现溶血。30%表现为新生儿高胆红素血症,严重者需做换血治疗;曾有胎儿水肿和死产的报道;患者在感染或服用某些药物后,出现溶血或再障危象。个别病例可出现神经肌肉症状如肌张力改变等,同时伴有智力发育迟缓。红细胞孵育脆性轻度增高,自溶血试验有Ⅰ型特点。GPI荧光斑点筛选试验及GPI定量测定可确诊。

本病无特殊治疗,严重贫血时可输血,脾切除可改善症状,减少输血次数。有条件者做异基因造血干细胞移植根治贫血。

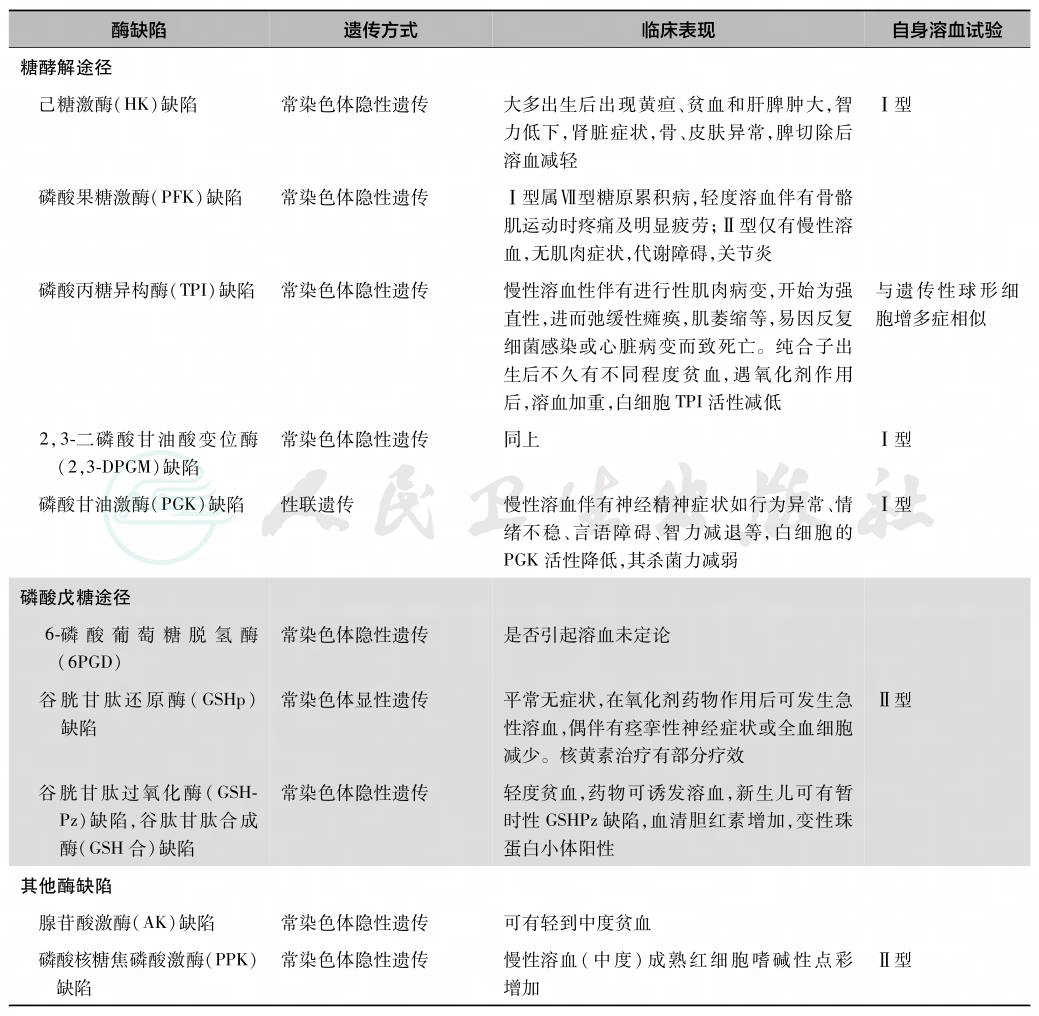

细胞酶缺陷症除以上所述外,尚有一些罕见红细胞酶缺陷,其临床表现及主要实验室检查简列于表2。

表2 其他少见红细胞酶缺陷性溶血性贫血