维生素B12缺乏(vitamin B12 deficiency)可致巨幼红细胞性贫血。新中国成立前和成立初期由于饮食中缺乏维生素B12所致的巨幼红细胞贫血在我国北方农村婴儿中比较多见,近年来发病数明显下降,其他因素所致的维生素B12缺乏极少见。

1.摄入不足

婴儿期由于维生素B12在体内储存较多,而需要量又低,因而由于摄入不足而发病的较少,但幼儿和儿童时期由于生长发育较快,血容量扩充较大故较易因摄入不足而发病,如:①饮食中维生素B12每日低于0.5μg,见于营养不良或长期素食;②母亲缺乏维生素B12,婴儿体内维生素B12储存不足;母乳中含量又极低。

2.吸收不良

(1)内因子分泌障碍:此类多发生在成年人,30岁以下很少发生。见于:①先天性恶性贫血时,内因子缺乏,但胃黏膜和分泌正常;②少年型恶性贫血,胃黏膜萎缩;③少年型恶性贫血合并内分泌异常;④少年型恶性贫血合并IgA缺乏;⑤胃黏膜疾患如胃部分或全切除。

(2)小肠吸收障碍:①维生素B12选择性吸收障碍(Imerslund Grsbeck综合征);②服用螯合剂如EDTA;③广泛的肠吸收障碍,如回肠切除、局限性回肠炎、回肠远端结核或淋巴瘤等。

(3)肠内细菌或寄生虫竞争维生素B12:如由于小肠憩室、肠瘘、多发性肠狭窄、胃酸减少而致细菌过度繁殖,或由于肠道内阔节裂头绦虫的寄生。

3.运转障碍

如先天性运钴胺Ⅱ缺乏。

4.维生素B12代谢障碍发生在肝脏病患者和长期服用某些药物

如PAS、新霉素等。

在细胞中DNA的合成过程中,维生素B12起重要作用。5-甲基四氢叶酸变成四氢叶酸需要维生素B12参与,若缺乏则5-甲基四氢叶酸堆积,而可利用的四氢叶酸减少,影响DNA的合成,结果使核分裂的时间延长,主要是DNA合成期和合成后期延长、细胞增殖速度减慢。由于RNA蓄积较多,胞体变大,核质发育分离,而形成巨幼细胞。红细胞寿命缩短,可于幼红阶段溶血,即无效性造血。

神经系统症状的发生机制可能由于维生素B12缺乏时甲基丙二酰辅酶A形成琥珀酸辅酶A减少,从而使前者堆积、可能对神经系统有直接损伤作用。

1.维生素B12的性质与作用

维生素B12结构复杂,是维生素中分子量最大的,含有金属元素钴,故又称钴铵素,是唯一含有金属元素的维生素。它是粉红色的结晶,其水溶液在弱酸(pH值4.5~5.0)中比较稳定,强碱、强酸中极易分解。日光、氧化和还原剂均易破坏维生素 B12。

在哺乳动物体内,维生素B12的主要生化作用是:①将5-甲基四氢叶酸的甲基运转给同型胱氨酸而形成甲硫氨酸、5-甲基四氢叶酸变成四氢叶酸;②将甲基丙二酰辅酶A分子中的碳原子重新排列而形成琥珀酸辅酶A;③维生素B12通过增加叶酸的利用率来影响核酸和蛋白质的生成,从而促进红细胞的发育与成熟。

2.维生素B12的吸收和运转

维生素B12的吸收可分三个阶段:①食物中的维生素B12与胃底黏膜壁细胞分泌的内因子结合成内因子-维生素B12复合体。内因子是一种糖蛋白,它有两个受体部位,其中一个与维生素B12结合,另一个与回肠黏膜细胞微绒毛结合。内因子与维生素B12结合很牢固,能防止B12在回肠内被肠酶破坏或被细菌夺取。②在pH值中性和有钙或镁离子存在的条件下,内因子-B12复合体能被结合于回肠远端黏膜细胞微绒毛的特殊受体上。③B12与内因子分离,经主动运转,进入肠黏膜上皮细胞内。在有内因子存在时,食物中的维生素B12约有70%被吸收。若内因子缺乏,在服用大剂量维生素B12(30~300μg)后,其中0.5%~1.5%可在口腔黏膜、十二指肠和空肠以弥散方式迅速吸收,约1小时后即可见血清中维生素B12含量上升。

维生素B12由肠黏膜细胞进入血液后,主要与运钴胺Ⅱ结合。运钴胺Ⅱ是一种β球蛋白,在血中多呈不饱和状态,很容易与维生素B12结合或分离,其半衰期很短,约50~90分钟,它促使身体各种细胞包括血细胞摄取维生素B12。运钴胺Ⅰ是一种α-球蛋白,半衰期约为9~10天,在血中与维生素B12结合多呈饱和状态,缓慢地将B12输送至身体各组织,因此推测运钴胺Ⅱ是维生素B12的主要运转蛋白,而运钴胺Ⅰ与维生素B12结合是循环中维生素B12的储存形式。先天性运钴胺Ⅱ缺乏表现为巨幼细胞性贫血,而运钴胺Ⅰ缺乏时血中维生素B12浓度虽降低,然而贫血并不明显。

3.维生素B12的来源

维生素B12主要由细菌合成,它在动物小肠上端合成后即可被吸收,贝类食入大量细菌后,在体内亦可合成维生素B12,人类由细菌合成的B12主要在结肠内而不能被吸收,故维生素B12的来源主要是动物食品,如肉类、肝、肾含量较多,而奶、蛋类含量少。人乳中维生素B12约为0.03~0.11μg/dl,牛奶含量高于人乳,约为0.4~0.6μg/dl。母乳中维生素B12的量与母亲血浆中的含量是一致的,若母亲缺乏维生素B12,则其乳汁中的含量极低。

新生儿血浆中维生素B12的浓度高于母亲血浆浓度。若母亲缺乏维生素B12,则新生儿血浆中的浓度相应减低。正常婴儿出生时其肝脏内储存维生素B12约20~25μg,若母亲有维生素B12缺乏,则储存量可低至2~4μg。维生素B12每日需要量为1μg。新生儿若有足够的维生素B12储存在肝,生后第一年内每日摄入0.1μg,即可维持造血功能。儿童和青春期维生素B12的需要量为 0.5~1.0μg/d。

维生素B12的血浓度,1岁以内正常婴儿约为162.36~531.36pmol/L,1~10岁为110.7~870.84pmol/L,发生巨幼贫血时,血浓度皆低于73.8pmol/L。

1.血象

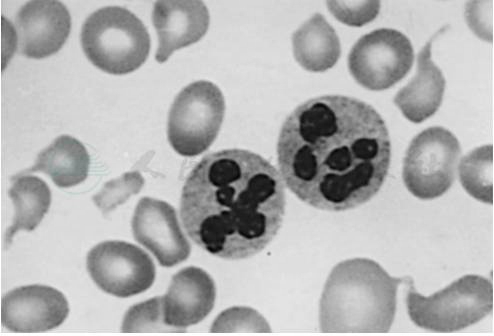

早期红细胞数减少,血红蛋白可在正常范围。此后虽红细胞与血红蛋白均减低,但以红细胞的减少更显著。红细胞平均容积(MCV)>96fl,平均血红蛋白的含量也大于正常(35±2)pg,但平均血红蛋白浓度在正常范围。在血片上可见红细胞较大,中央淡染区不明显,染色稍深,轻度大小不等(图1)。网织红细胞多在正常范围。偶见幼红细胞。

白细胞计数偏低,分类正常或粒细胞减低,重症者粒细胞减低明显。粒细胞体积增大,核分叶过多(核右移),常见分叶超过5个以上的,曾见多至13叶;并可见巨大的杆状细胞。白细胞的改变出现在红细胞改变前,故对早期诊断有重要意义。

图1 巨幼红细胞贫血的血象

血小板一般均减低,在重症病例可低至50×109/L以下。其形态较大,出血时间可稍延长,血块收缩不良。凝血时间正常。

2.骨髓象

骨髓增生活跃,以红细胞增生为主,但在重症病例骨髓细胞总数可减少。红细胞系中出现巨幼红细胞的特点:①各期红细胞均较大;②核染色质疏松,副染色质明显;随着红细胞逐渐成熟,染色质可凝成块状,但其固缩程度不如同期正常幼红细胞显著,核分裂常见;③由于红细胞成熟停滞,原红细胞和早幼红细胞有增加的现象;④原红细胞质易见伪足,嗜碱性强,血红蛋白出现早,在早幼阶段偶可见血红蛋白,显示胞核发育落后于胞质。粒细胞系内,中、晚、幼粒和杆状核粒细胞可见巨幼变。胞体大,胞质多,颗粒少,核染色质疏松。分叶核粒细胞有分叶过多现象。巨核细胞系中,出现核分叶过多现象,血小板大,颗粒松散。

3.其他检查

由于红细胞寿命较正常短以及骨髓内无效造血增加,血清未结合胆红素常有轻度增加。血清维生素B12含量低于13.8pmol/L。血清铁和转铁蛋白饱和度增高。胃酸量减少,游离盐酸减低。血浆乳酸脱氢酶和SGOT增高,尿中甲基丙二酰辅酶A增加。

1.特殊治疗

对单纯由于营养缺乏的患者,维生素B12疗效显著。目前多以维生素B12500~1 000μg肌内注射一次,对由于摄入不足者即可使血象恢复正常。

治疗后的反应:网织红细胞于用药的第3天开始上升,5~7天后达高峰,此时红细胞和血红蛋白迅速上升。神经系统症状消失较慢。开始治疗时不应给予叶酸,因为此时应用叶酸可加重神经系统症状,但对维生素B12治疗反应较差者,可改用叶酸治疗。

2.改善饮食

起于营养缺乏者,轻症单凭改善饮食即可好转。一般患儿在药物治疗同时,即可增加辅食或改用牛奶喂养。对震颤严重不能吞咽的,治疗早期可采用鼻饲,逐渐训练患儿用奶瓶或匙吃奶或辅食。添加辅食顺利的,可以缩短药物治疗时间,有偏食习惯者应予纠正。若不注意改善饮食,则治疗后仍可复发。

3.对症处理

发生震颤者应给予少量镇静剂,如因震颤影响呼吸者应给予氧气吸入,婴儿患者极易并发呼吸道感染,从而使病情加重,故应尽量预防和积极治疗继发感染。

4.输血

除极重的病例外,不需要输血。

5.治疗原发病

对于其他原因所致的巨幼红细胞贫血应同时治疗其原发病。

如果注意母亲的营养和婴儿时期及时补充辅食,则婴儿营养性巨细胞贫血可以完全防止。