英文名称 :posterior urethral valve

后尿道瓣膜是男性儿童先天性下尿路梗阻中最常见的疾病。由于该病多起病早,见于小婴儿、新生儿,症状常表现为呼吸困难、尿路感染、生长发育迟滞、营养不良等,经常被误诊为内科系统疾病。偶有瓣膜梗阻较轻,小儿可经过儿童期而成长。

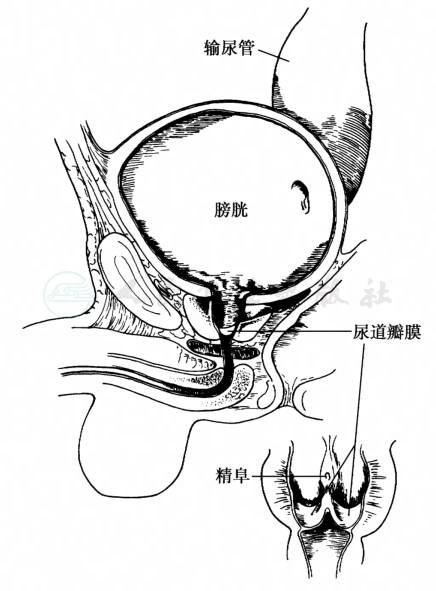

Young等将后尿道瓣膜分为三型:①Ⅰ型:瓣膜附着于精阜远端向下、向前至尿道前壁外括约肌部两侧相汇合,形态为一对大三角帆样(图1),占引起梗阻瓣膜的95%。②Ⅱ型:瓣膜自精阜近端延至膀胱颈。不造成尿路梗阻,无临床意义。③Ⅲ型:瓣膜形似眼的虹膜,可位于精阜的头端或尾端,罕见。后尿道瓣膜一般是双侧的,凹面向近端,婴儿的瓣膜薄,大龄儿则较厚,尿道探子或导尿管能将瓣膜推开而顺利进入膀胱,但尿流排出受阻。瓣膜近端的尿道扩张,膀胱壁肥厚而扩张,多伴肾、输尿管积水。严重下尿路梗阻可伴肾发育异常。40%~60%的后尿道瓣膜患儿并发膀胱输尿管反流,更加重了肾损害。此外,在尿潴留基础上易继发感染,肾内压增高和近端尿道、膀胱及输尿管扩张,可导致肾衰竭和尿毒症。

图1 后尿道瓣膜(精阜水平)梗阻示意图

注:近端尿道、膀胱及输尿管扩张。

近年由于进一步了解后尿道瓣膜的病理生理及内镜应用,使后尿道瓣膜得到早期诊断及治疗,降低了死亡率。疗效与梗阻及肾发育不良的程度有密切关系。

新生儿和小婴儿有严重尿路梗阻,首要治疗是矫正水、电解质失衡,控制感染及引流下尿路。经尿道或膀胱放入导管引流,可改进患儿一般情况,利于尽快控制感染,然后经尿道或膀胱电灼瓣膜。

如小婴儿、早产儿一般情况差,或尿道细小尿道镜不能进入,可先做膀胱造口,待一般情况好转,或尿道口径增大后再电灼瓣膜。偶需做上尿路转流如输尿管皮肤造口、肾造瘘。小儿经电灼瓣膜后,需密切随访观察膀胱是否能排空,有无复发尿路感染及肾功能的恢复情况。临床上小儿一般情况的改善要比放射线造影恢复快。小儿如有尿性腹水,随着尿路梗阻的解除,尿性腹水自然消失,肾功能恢复也常较好,这可能是尿液从肾漏出后,减轻了对肾组织的回压性损害之故。

尽管及时诊断和治疗,但后尿道瓣膜患儿预后并不乐观,仅有约10%可在青春期后有正常的肾功能和膀胱功能,相当一部分患儿在青春期身高体重迅速增长的阶段肾脏失代偿,出现肾衰竭。预后不良的原因可能与胚胎期膀胱出口严重梗阻导致肾发育不良、尿道瓣膜切开梗阻解除以后持续存在下尿路功能障碍以及膀胱输尿管反流和肾感染瘢痕形成等多种因素相关。目前已知的影响预后的危险因素包括:诊断时的年龄;肾发育不良伴或不伴膀胱输尿管反流;1岁内血肌酐最低值;反复尿路感染和膀胱功能异常。